参政権をめぐる女性と政治

女性と参政権

女性参政権はかつて婦人参政権、または婦選と呼ばれました。婦人参政権を求める機運が本格的に高まってきたのは大正デモクラシー期です。しかし、この機運は突然やってきたわけではありません。女性は長い間、政治参加から遠ざけられてきましたが、そのような状況を打破しようと活動した女性たちがいました。ここでは、女性の参政権獲得までの道のりをたどってみます。

治安警察法改正請願と女性たち

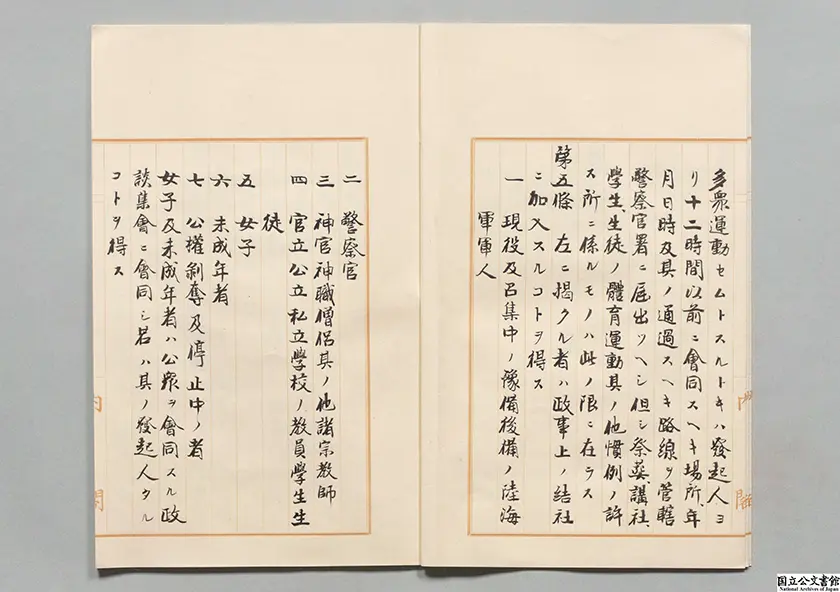

1900(明治33)年3月、治安警察法が制定されました。これは「集会及政社法」を引き継いだもので、女性の政治結社や政談集会への参加を禁止していました(第5条)。これに反対する活動の最初に挙げられるのが、幸徳秋水や堺利彦が設立した平民社に集まる女性たちの改正請願です。この請願は実現することはなかったものの、1919年11月に創立された新婦人協会(平塚らいてう、市川房枝、奥むめお等、1922年12月解散)に継承されました。

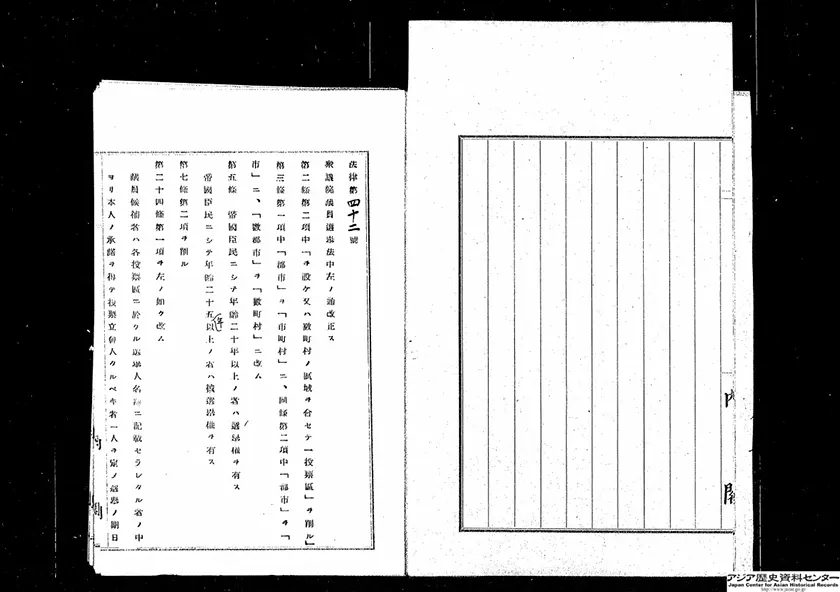

新婦人協会は第44回議会(1920年12月開会)への請願に、治安警察法改正とともに衆議院議員選挙法改正も追加、ここに婦人参政権(選挙権)を求める請願が初めてあらわれました。治安警察法第5条は第45回議会(1921年12月開会)で一部の改正が可決され、女性の政談集会への参加の道が開かれましたが、政治結社への参加と選挙権は持ち越されることになります。この後、女性たちは婦人参政権(婦選)獲得へ本格的に乗り出していきます。

男子普通選挙制度と婦選運動

1921(大正10)年7月、廃娼・禁酒を掲げるキリスト教婦人矯風会のなかに日本婦人参政権協会(ガントレット恒子、久布白落実等)が設置され、1923年1月にはこれまでの大小の組織が大同団結するために婦人参政同盟(坂本真琴、西川文子、吉永文子、児玉真子等)が創立されました。

1923年9月、関東地方を襲った関東大震災における女性の活動も新たな局面を開きました。震災後、婦選団体をはじめとした女性たちはミルクの配給や罹災者への布団づくりなどで救援活動に関わり、そのなかで、活動の円滑化のために東京連合婦人会が組織されました。折しも第二次山本内閣では男子普通選挙実施の声明が出されたため、震災後の女性たちの社会活動と相まって、女性の参政権を求める声も高まるようになりました。1924年12月、東京連合婦人会政治部の呼びかけで、各婦選団体を大同団結させるとして婦人参政権獲得期成同盟会(婦選獲得同盟)が発足、以後、婦選運動は、婦選獲得同盟、婦人参政権協会、婦人参政同盟の三組織を軸に展開することになります。婦選獲得同盟は、久布白落実、市川房枝が中心となり、①議会・代議士等への請願、陳情、②出版、講演などの世論強化、③資金づくりなどの活動を進めていきました。

しかし、第50回議会(1924年12月開会)では衆議院議員選挙法が改正され、男子普通選挙制度が成立した一方で、初めて上程された女性の参政権・公民権・結社権(婦選三権)は認められませんでした。以降、議会のたびに婦人参政権は要求されますが、衆議院は通過しても貴族院で認められない状況が続いていきました。こうした状況のもと、婦選団体はさまざまな形で政治運動を推進していきます。1928年2月に行われた第16回衆議院議員総選挙(男子普通選挙制度による初の総選挙)に際しては婦選支持候補者への応援をおこない、1933年3月の東京市会選挙では市政を監視する目的で東京婦人市政浄化連盟を立ち上げました。選挙粛正運動にも積極的に関わり、またガス料金値下げやごみ処理問題など生活課題にも取り組みました。

女性の戦争協力と戦後

満洲事変、それに続く日中戦争の勃発により、戦争の拡大に伴って婦選運動、そして女性たちも戦争協力へ傾くようになります。1937(昭和12)年10月の国民精神総動員中央連盟発足に先立つ9月、婦選獲得同盟の市川房枝や矯風会のガントレット恒子らが中心となって、「消費節約、国産品愛用、生活改善、子どもの保護、労働婦人の保護」などを掲げた日本婦人団体連盟(婦団連盟)が組織されました。婦団連盟は国民精神総動員運動に女性の意思と利益を反映させるとして、白米食廃止運動や女性の坑内労働禁止問題、花柳病(性病)予防の請願、労働女性のための野外保育所(天幕託児所)、買い溜め防止などに取り組みました。

また、市川は1939年2月には婦人時局研究会を立ち上げ、「婦人の立場より時局認識を深め、国策の研究並にその実現を努力」するとしました。これは、女性の国策への直接関与を唱えた点で、「銃後の守り」を目的とした婦団連盟より踏み込んでいました。その後、1940年10月に大政翼賛会が発足すると、1942年2月には、官製女性団体として、愛国婦人会や国防婦人会などを統合した大日本婦人会が発足します。一方で婦選運動の継続は困難になり、1940年9月に婦選獲得同盟は婦人時局研究会に合流、同月に婦人参政同盟も解散、婦人参政権協会も機関誌の発行を1943年9月で終えることになりました。活動をリードしてきた市川自身も大日本言論報国会などの翼賛団体に関わり、またそれが理由で戦後に公職追放を余儀なくされました。

女性の参政権の実現は戦後、1945年12月の衆議院議員選挙法の改正を待つことになります。これに先立って1945年11月には治安警察法が廃止、女性の結社権が実現しました。女性の公民権については、1946年9月の地方制度改正で地方議会の選挙権・被選挙権を得たことで実現しました。1946年4月10日には、最初の女性参政権行使で39人の女性議員が誕生しました。

齊藤涼子(アジア歴史資料センター調査員)