序章

はじめに

1945年の日本の敗戦は、連合国に対する敗北であると同時に植民地帝国の解体を意味しました。当時、「外地」と呼ばれた植民地や占領地―朝鮮、台湾、満洲、樺太(1943年に「内地」に編入)、南洋群島等―が敗戦によって一挙に失われました。終戦当時、「外地」を含め海外に在住する日本人は700万人に及ぶとされ、そのうち陸海軍の軍人・軍属は353万人に達します。

広大なアジア太平洋の各地に散在する陸海軍の軍人・軍属が祖国日本に帰還することを、一般的に「復員」と呼んでいますが、本来、「復員」(demobilization) とは「動員」(mobilization)に対応する語であり、戦時編制下にある軍隊を平時体制に復帰させることを意味します。

しかし、アジア太平洋戦争の場合、軍隊としての機能を維持した組織的な復員・帰還が困難な地域が多かったことから、個々に帰還した軍人・軍属が、その身分を解除されることも「復員」と呼ばれるようになりました。海軍では陸軍でいう「復員」を「解員」と呼んでいました。

他方、「外地」在住の日本人(大半は民間人)の大半は、自ら築いてきた財産を捨て、慌ただしく帰還しなければなりませんでした。外地在住の日本人の帰還を一般的に「引揚」と呼んでいますが、引揚にも様々な形があり、地域によってもその状況は大きく異なります。

また、忘れてならないのは、「日本臣民」としての位置づけを与えられていた朝鮮人や台湾人など「外地」の異民族の存在です。その数は当時の日本人(帝国臣民)の総数約1億人の約3割にものぼり、日本の総力戦体制を労働力や兵站の面で大きく支える役割を果たしていました。しかし、朝鮮人や台湾人は終戦と同時に、1943年のカイロ宣言に基づいて日本国籍を離れることになり、異なる形で復員や引揚が実施されることになります。

このインターネット特別展のテーマは「萎みゆく帝国日本-降伏・復員・引揚-」としました。「外地」を失ったことによる領土の縮小だけでなく、「日本臣民」の数も大きく減少し、その活動の範囲も狭まり、「多民族国家」であった記憶も敗戦とともに忘れ去られていきます。こうした現象を「萎みゆく帝国日本」という言葉に託しています。

このインターネット特別展は、アジ歴のデータベースに登録された降伏(終戦)・復員・引揚に関連する歴史公文書を広く紹介することを目的としています。したがって、各章の記述は、個々の史料の解説が中心となっています。

また、あまり紹介されることない外務省における終戦直後の天皇制研究(第4章)、「トピック① ハワイの日本語新聞『布哇タイムス』に見る終戦」、「トピック② 国民政府における日本人技術者の「留用」」など特色あるトピックスも取り上げています。ちなみに、『布哇タイムス』は、スタンフォード大学フーバー研究所から提供を受けている「邦字新聞コレクション」に含まれています。

復員の進捗

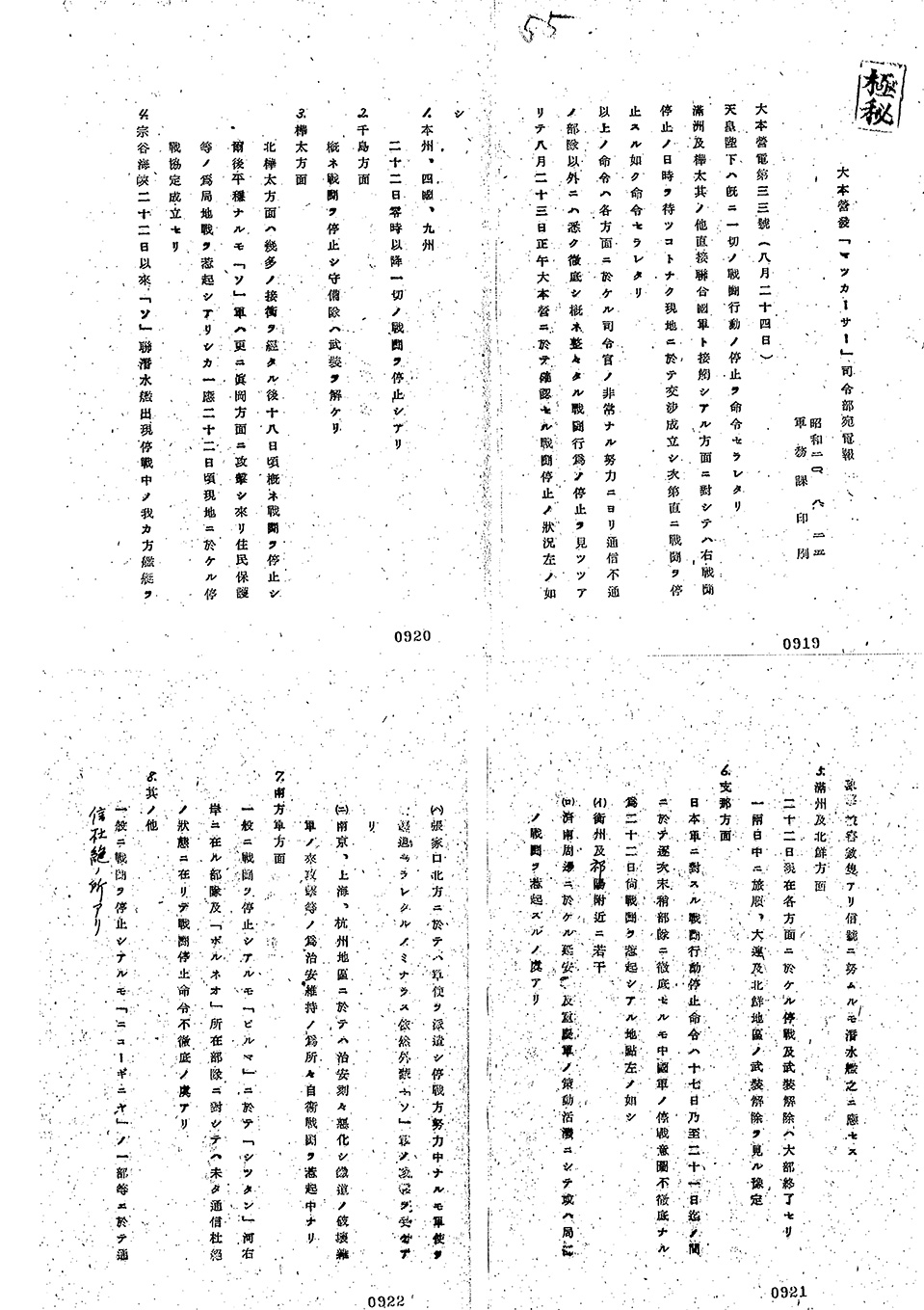

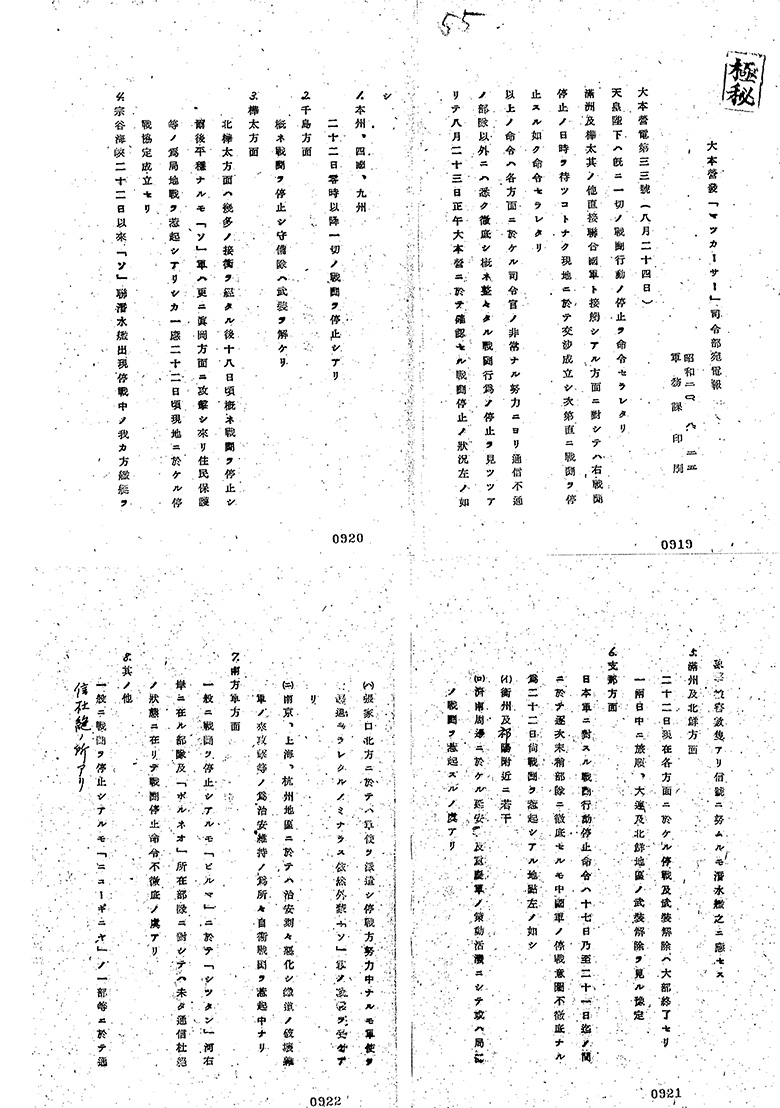

1945年8月14日、日本政府はポツダム宣言の受諾の意思をスイス政府を通じて連合国に伝えます。ここから日本陸海軍は、戦闘行動停止の動きと並行して、ポツダム宣言第9項に基づいて復員・解員を進めることになりますが、その過程は国内と海外とでは大きく異なりました。たとえば、大本営が8月24日にGHQ(連合国軍総司令部)に報告した戦闘状況では、本州、四国、九州では「22日零時以降、一切停止」でしたが、樺太、千島列島、満洲、朝鮮北部、中国大陸(とくに蒙彊・華北)では一部で激しい局地戦や自衛戦闘が続いていました。南方(東南アジア)は「通信途絶」で状況不明の部隊もあるとされています(【資料0-1】)。

その一方、国内の陸海軍部隊の復員は順調でした。まず国内の陸軍部隊は、武装解除を実施し、8月18日付けの「帝国陸軍復員要領」とその細則等の規定に従い、人員、馬匹、軍需品等に関する処理を行いました。そのうえで、輸送計画に従い、原則的に部隊の編成地に移動して編成を解くという手順を踏みました。こうして8月25日に開始された陸軍諸部隊の復員は、参謀本部、教育総監部を含め10月15日には完結しました(陸軍省と一部の警備部隊を除く)。この時点までに復員を完了した人員は約209万人でした。陸軍省をはじめとする残りの国内機関も11月30日にすべて廃止されました。

海軍の国内諸部隊は、3段階に分けて解員が行われ、第3段階の解員は11月30日に実施され、国内にあった海軍の軍人・軍属はすべて解員となります。

一方、海外部隊の復員は、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーによる一般命令第一号(9月2日付)で示された降伏の相手先と、各国軍の管理地域区分に従ってそれぞれ降伏調印を行ったうえで、武装解除し、指定された場所に集結して帰還まで待機することになります。上記のように停戦・武装解除が困難な部隊が多かったのですが、それでも下記のように、ソ連を除く各連合国の管理地域からの帰還時期は予想より早かったといえます。

- (1)米国軍管理地域 1945年9月~1946年5月

- (2)中国軍管理地域 1945年11月~1946年7月

- (3)豪州軍管理地域 1945年11月~1946年7月

- (4)英国軍管理地域 〔第一次〕1946年5月~1946年9月、〔第二次〕1947年3月~1948年1月

他方、ソ連軍管理地域では武装解除された各部隊は作業隊に編成され、シベリアなどに移送され、「シベリア抑留」として知られています。その数は60万人近くにものぼり、軍人・軍属だけでなく、日本人官吏や民間人も少数ながら含まれていました。抑留者たちの帰還は、GHQと対日理事会ソ連代表との協定が成立した1946年12月以降にようやく開始され、1956年にまでに概ね終了しました。

海軍の海外部隊のうち、とくに中部太平洋の島々のように劣悪な環境のなかで取り残された部隊の帰還が優先され、1945年9月から10月にかけて集中的に国内に送還されました。その他の地域について、終戦時の部隊の所在地によって帰還時期が異なりますが、陸軍部隊とともに指定場所に集結し、行動を共にした場合が多かったとされています。

引揚の開始―「現地定着」方針

帝国内の日本人引揚の基本方針は、8月14日、ポツダム宣言の受諾と同時に、東郷茂徳・大東亜相名で日本占領地に置かれていた在外公館宛の公電で伝達されました。それは、「居留民は出来得る限り定着の方針を執る」というもので、現地定着方針の最初の指示でしたが、この方針に懸念を訴える現地の意見も少なくありませんでした。8月23日には、南京の谷正之大使が、国共両軍の衝突の危機や、「支那民衆の根強き怨恨」などから現地定着は不可能との見通しを重光葵・大東亜相に報告していますが、とくに、ソ連軍と中国共産党軍の進出地域では、居留民の生命財産の保護は期待できず、現地定着よりも早期引揚が切実な要求でした。

しかし、大東亜省(8月26日廃止)の業務を引き継いだ外務省では、現地定着方針を崩すことはありませんでした。8月末には、日本人資産の譲渡や労務提供と引き換えに、中国在住の居留民は成るべく中国に帰化させるよう、国民政府と極秘交渉を行うことが外務省管理局で計画されるほどでした。

さらに、8月19日、朝鮮、台湾、そして樺太(1943年に「内地」に編入)に居住する日本人に対しても、所管官庁である内務省が「出来得ル限リ現地ニ於テ共存親和ノ実ヲ挙グベク忍苦努力スルヲ以テ第一義タラシムルモノトス」と、やはり現地定着を基本とする方針を定めています。

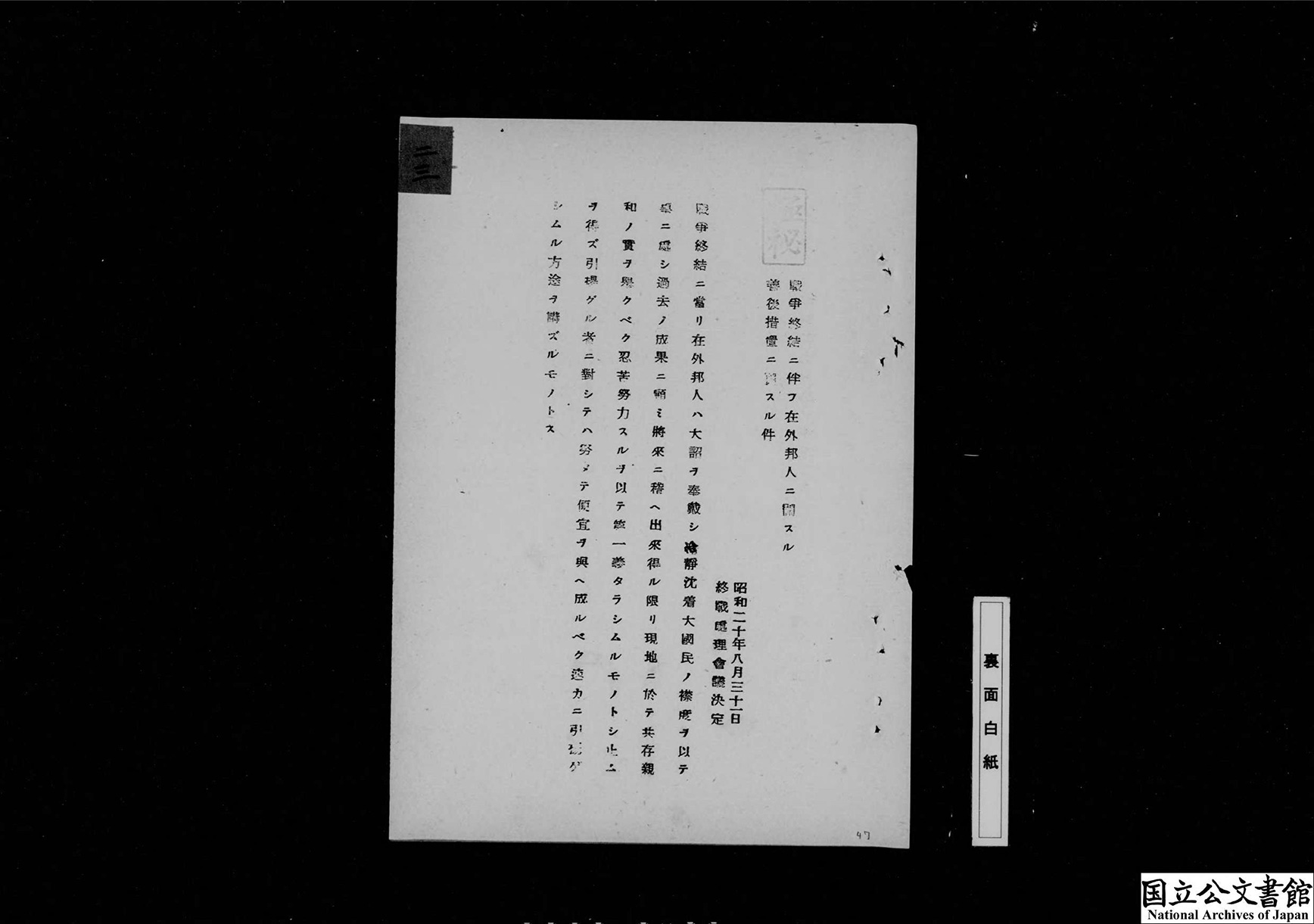

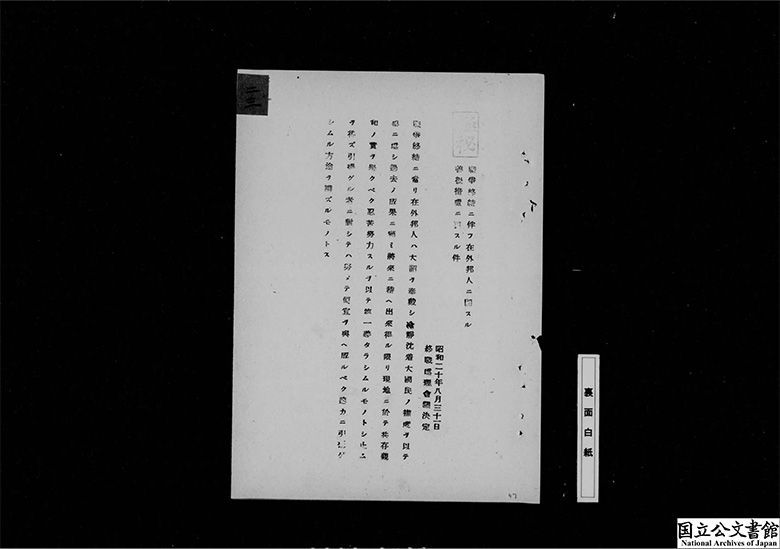

こうして残留日本人の現地定着方針が政府の基本方針となり、最終的に8月31日の終戦処理会議において確定します(【資料0-2】)。他方、現地定着方針の貫徹は極めて困難で、引揚者が続々と引き揚げてくる現実に対処が必要で、その受入対策は、8月下旬から政府において検討が始まっています。

そして前述の8月31日の終戦処理会議は、現地定着方針と併せて引揚者の受入体制の整備方針も決定します。ただ、ここでは「止ムヲ得ズ引揚ゲル者ニ対シテハ努メテ便宜ヲ与ヘ成ルベク速カニ引揚ゲシムル方策ヲ講ズ」とされているように、引揚は奨励されているわけではなく、現地定着の基本は崩さず、やむを得ない場合に受入を容認するという限定的な措置でした。

現地定着方針の背景には、船舶量の不足のほか、当時の総人口の1割弱にも及ぶ帰還者を一挙に受け入れることによる社会的混乱、食糧難、住宅問題など、敗戦直後の様々な事情や将来的な懸念がありました。

その一方、1945年9月に入ると、日本船舶の運航がGHQによって認められ、「外征部隊及居留民帰還輸送に関する件」が9月5日に閣議決定となります。この閣議決定は、残存船舶の大半と連合国からの貸与船舶を帰還輸送に振り向け、満洲、朝鮮、中国本土からの輸送を優先する方針を定め、具体的な実施計画も整備されます。

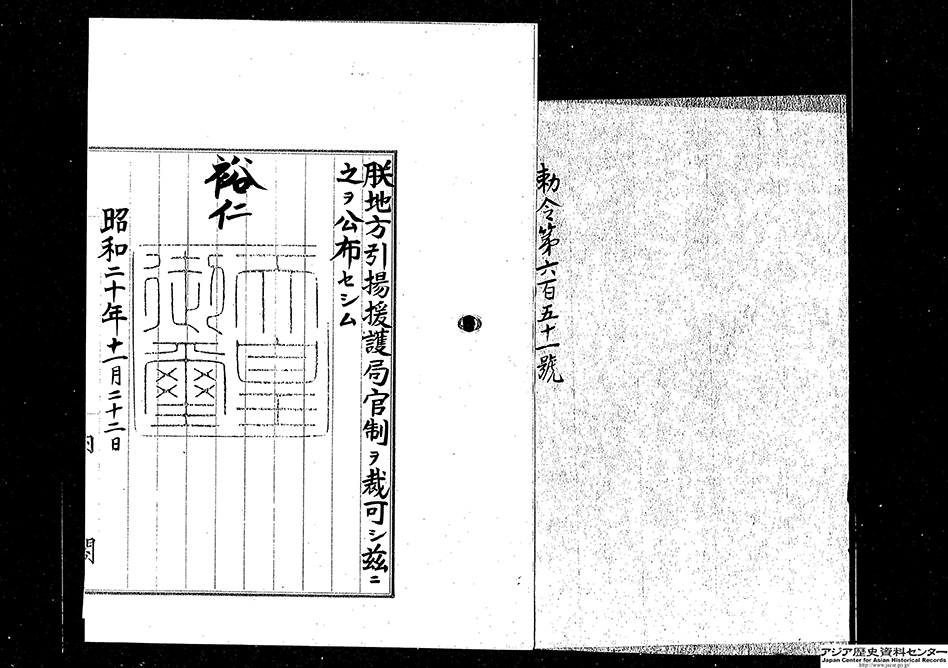

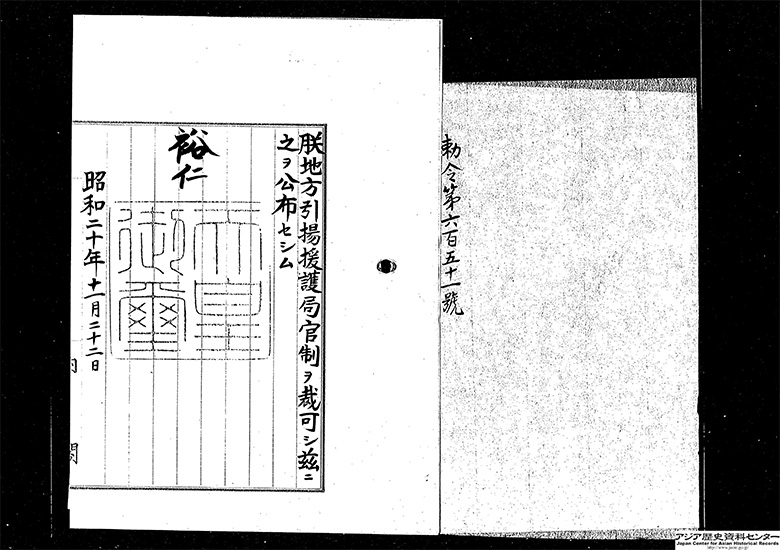

10月12日、GHQは日本政府に対し、引揚に関する責任官庁の設置を指令し、18日、厚生省が責任官庁となります。それまで復員は陸海軍、民間人の引揚は内務省が管轄していましたが、それを一元的に管轄することになったわけです。厚生省では10月22日、社会局内に引揚援護課を設け、11月24日には地方引揚援護局官制を公布してGHQが指定する引揚港で日本人の受入れと朝鮮人、台湾人などの送出を担うことになります(【資料0-3】)。11月30日には陸海軍省が廃止され、それぞれ第一復員省、第二復員省が後継組織となり、復員業務にあたることになります。こうして引揚者の受入体制も整備されていきます。

引揚事業のなかで最も難航したのは満洲方面(中国東北部)や朝鮮北部でした。9月初旬には山田乙三駐満大使(関東軍司令官が兼任)から、婦女子・病人等約80万人の速やかな引揚の実施が要請されます。また、朝鮮軍管区からは朝鮮残留日本人85万人は、現地定着に努力するも50万人は引揚が必要であることが伝えられ、朝鮮半島内の陸上輸送は困難で、大連・羅津等の港湾からの引揚計画を立てるよう要請されます。

10月以降、GHQの主導の下で、朝鮮南部や太平洋地域からの引揚が本格的に始まりますが、米軍は当初は満洲方面を切り離した日本人の送還を計画していました。この計画が転換するのが1946年1月でした。

現地定着から総引揚へ

1945年12月、それまでの現地定着という基本方針に大きな転機が訪れます。その背景の1つは、日本敗戦後、中国問題への積極的関与を避けていたアメリカが国民政府に対する積極的支援に乗り出したことです。12月15日にトルーマン大統領が公表したアメリカの中国政策の柱は、マーシャル特使の派遣による国共調停と日本人残留者の早期帰還であり、いずれも「中国の安定化」をねらいとするものでした。アメリカの懸念は、日本人の多くが中国に残留することで、日本の影響力が維持され、中国の平和的統一国家の建設が脅かされることにありました。また中国側でも、日本人送還の遅延が財政負担としてのしかかることが懸念されるようになっていました。

もう1つの背景は、11月末にはソ連軍の満洲撤兵が現実のものとなったことです。1946年1月10日、マーシャル特使の調停のもとで国共間の停戦合意がなされると、国民党の満洲進駐が徐々に進み、3月中旬にはソ連軍はついに瀋陽から撤退します。こうして東北を制した国民政府によって、全満洲からの日本人の送還体制が構築され、5月から、アメリカの貸与船舶を中心とする組織的送還が実施されます。それまで除外されていた満洲の日本人の送還も計画に組み込まれます。

1946年1月中旬、東京でGHQ、米太平洋艦隊、第7艦隊、など9組織の代表者による「引揚に関する会議」が開かれ、全地域の残留日本人の本国送還が基本方針として合意されます。計画の中心であった中国をはじめ、朝鮮南部、フィリピン、太平洋地域、沖縄からの日本人の送還、さらに日本からの朝鮮人送還など一括した合意がなされ、送還のための統合的な輸送計画が策定されます。この会議以降、日本に貸与された200隻の米軍船舶を活用した大規模な輸送が実行されます。それまでわずかな日本船舶に頼っていた引揚は飛躍的に進捗することになります。

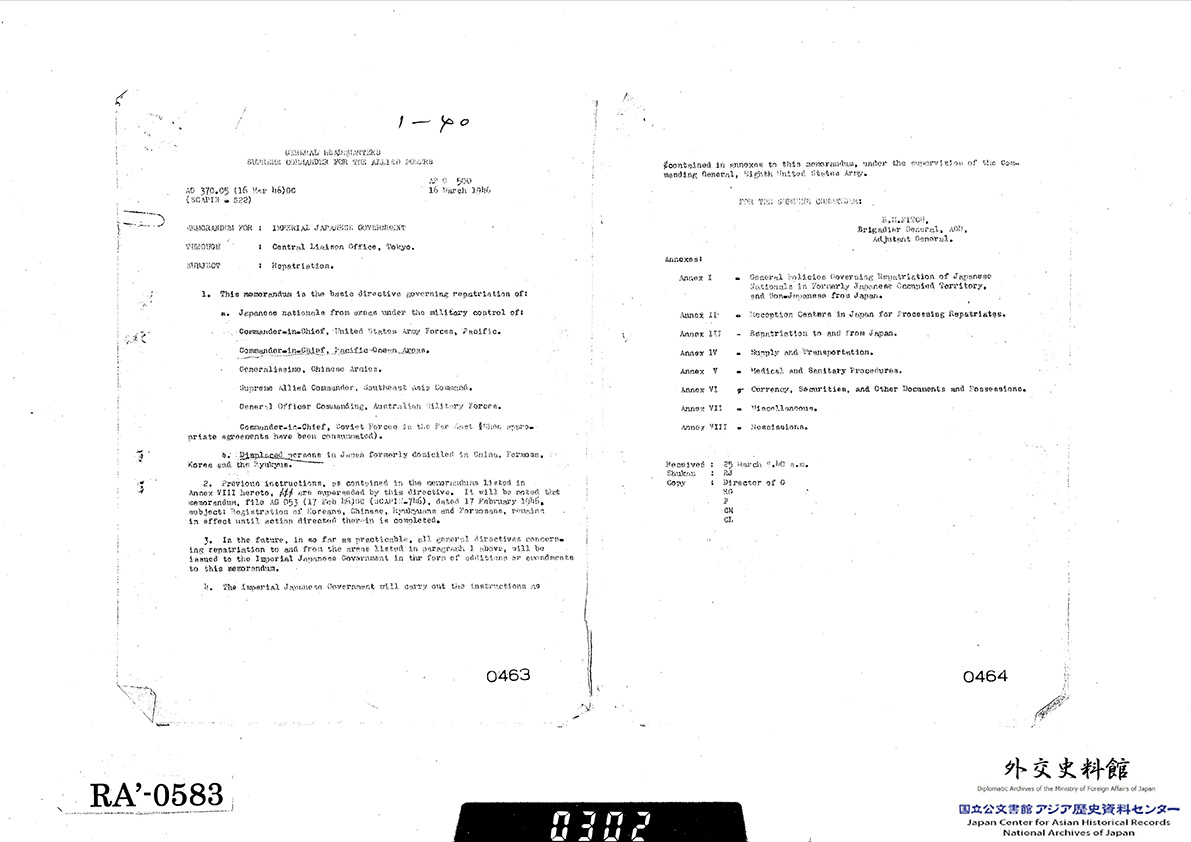

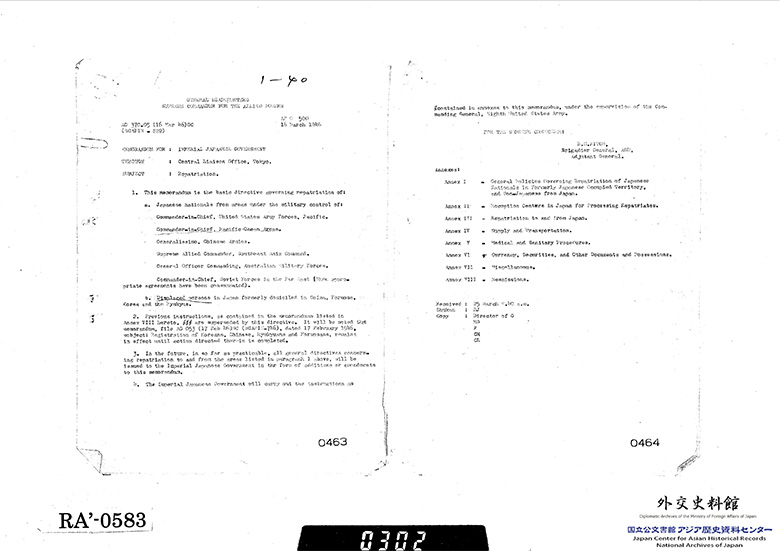

3月16日、GHQは日本政府に「引揚に関する基本的指令」を出し、海外残留日本人の送還と、朝鮮人・台湾人・沖縄県人の帰還のための輸送や受入・送出、引揚者の処遇等について具体的な方針を示しました(【資料0-4】)。

敗戦直後には、少なくとも3年ないし4年はかかると見込まれていた引揚が、1年足らずの間にほぼ完了したのは、米軍の強力な支援によるところが大きいといえます。しかし、アメリカの支援も、人道的な理由というより、中国の統一と安定化という東アジア全体の国際関係のバランスに配慮した結果といえます。

いずれにせよ、敗戦から1年足らずの間に、広大なアジア太平洋の全域から、大多数の居留日本人は引き揚げることになるのですが、意に反して残留を余儀なくされた日本人や、自発的に現地に残留した日本人も少なくありませんでした(未帰還者)。前者の例として、よく知られたシベリア抑留(前述)や「降伏日本軍人」の存在があります。「降伏日本軍人」とは、東南アジアで英軍に降伏したものの、捕虜となることを拒否し、降伏以前の部隊の軍編成と指揮系統のまま、戦後復興と食糧増産のため作業隊として労働に従事した軍人たちを指します。その数は10万人を超えるとされます。

後者の例として、中国側に請われて残留した技術者や医療関係者(「留用」)、山西省に残留し、中共軍と戦った軍人、インドネシアの独立運動に参加した軍人などが知られています。

波多野澄雄

(アジア歴史資料センター長)