トピック② 国民政府における日本人技術者の「留用」

「留用」と「徴用」

終戦後、復員や引揚が進む中で大多数の日本人が国外から日本本土へ移動しましたが、戦犯容疑者や抑留者、残留孤児、残留婦人など、特別の事情により海外に残留を余儀なくされた人々もいます。特に中国では医療・通信・鉄道・鉱業・紡績業などさまざまな分野の技術者が政府機関や工場に多数「留用」され、中国の経済復興に貢献しました。

「留用」という言葉は中国の用語で、元々は「継続的に雇用する」という意味です。国民政府外交部がアメリカ駐華大使館に出した照会では、「retain the services of a number of Japanese technicians」(国史館文書①)と表現しています。この中立的な「留用」とは異なり、国民政府は技術者に関して「徴用」という、強制的意味合いを含む用語も使用しています。1946年10月21日の国民政府の会議では、留用技術者を管理する国防部が「徴用」された日本人技術者の身分関係について、「対外的には個人の希望に基づき中国に残留し、中国に仕えるとし、対内的には徴用とする。具体的な名目は各留用機関が自ら決定する。ただし、差別を加えてはならない」(国史館文書①)と取り決めています。このように、日本人技術者の「留用」は両義的な意味を持ち、国民政府に残留を命じられた場合もあれば、技術者個人の残留希望に基づくものもありました。中国に存在する日本の企業や工場を円滑に接収するために残留を命じられた技術者や、国民政府の末端機構が命令を無視して「留用」の名目で強制的に残留させた例もあると同時に、中国の経済成長に貢献しようとして自ら残留を希望する技術者も多く見られたのです。

ここでは、戦後の日中提携の構想に基づいて中国に「留用」された日本人技術者に焦点を当て、アジ歴の資料を中心に、留用政策の形成と留用状況について紹介していきます。

日中提携の構想と留用をめぐる交渉

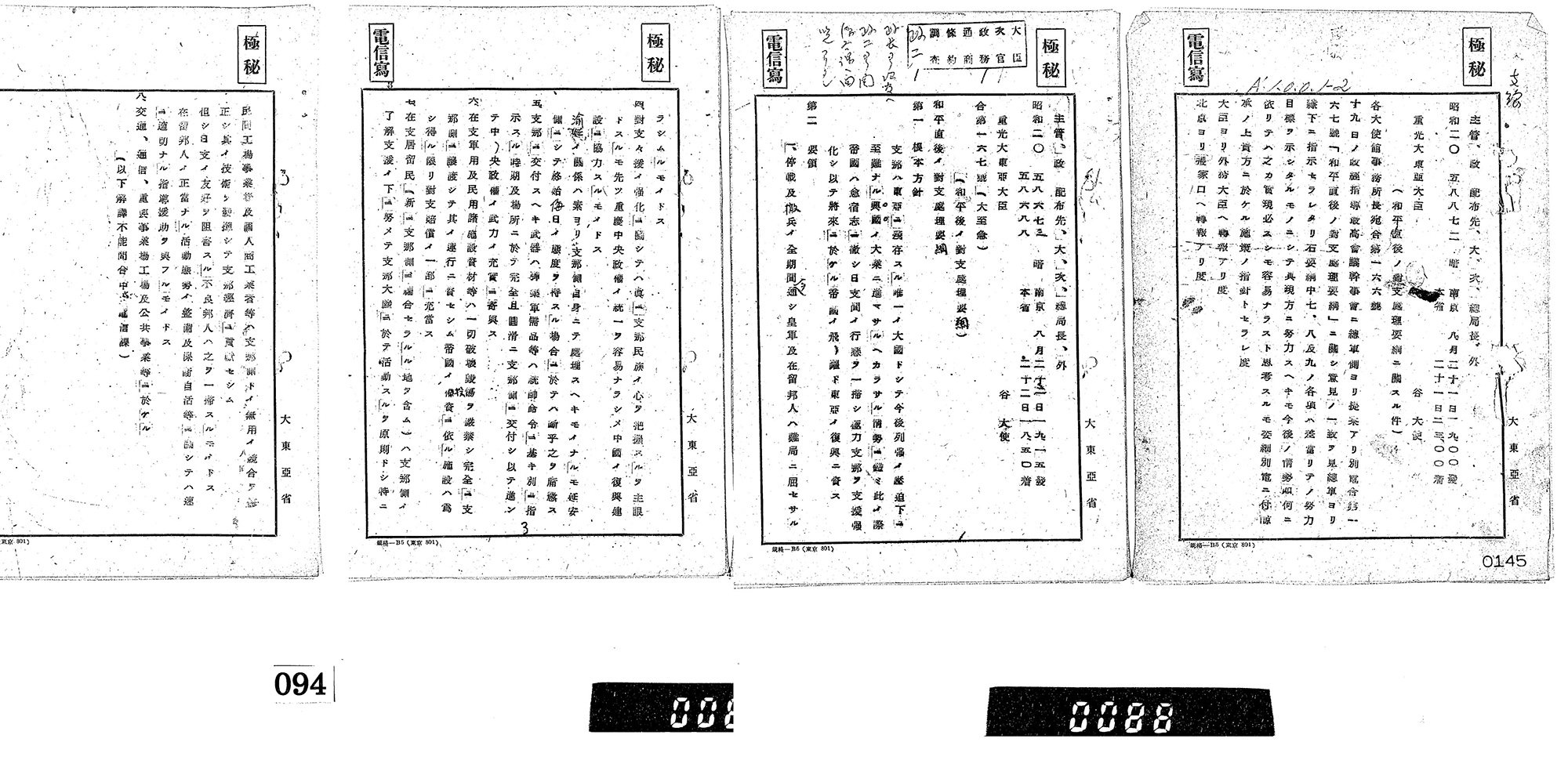

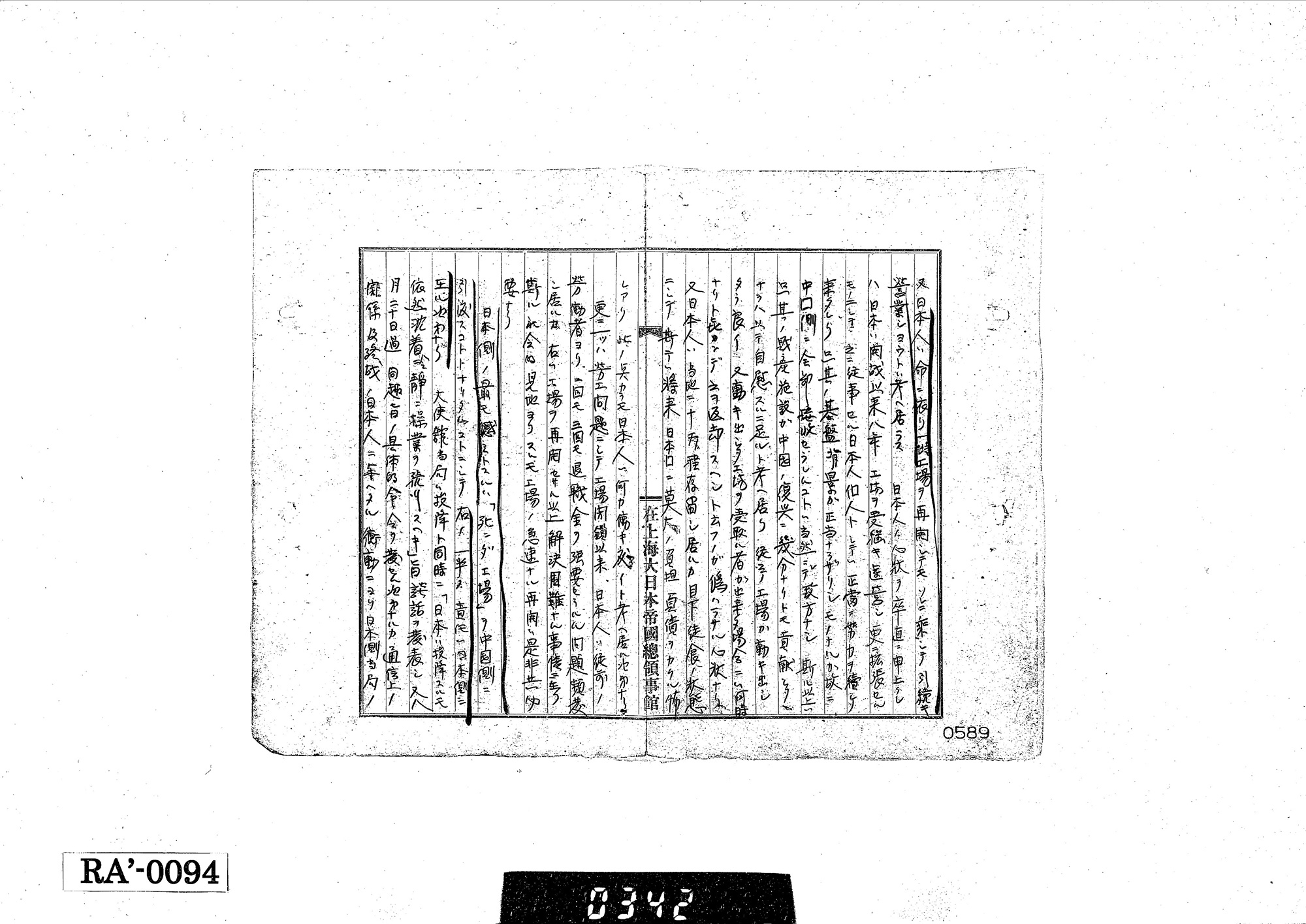

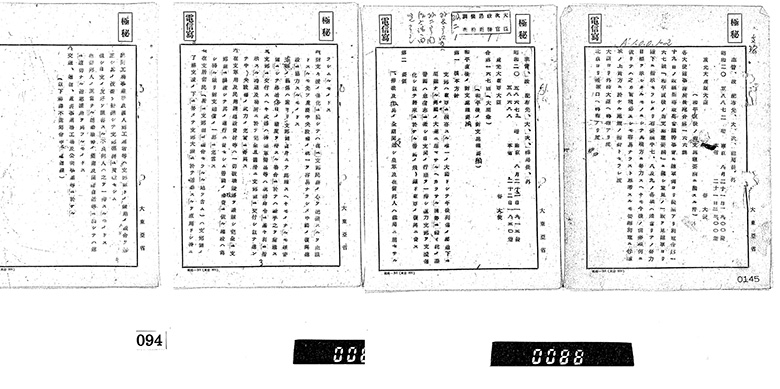

ポツダム宣言受諾を受けて、支那派遣軍総司令官の岡村寧次は、中国を支援強化し、中国の繁栄に協力して東亜復興のための強硬な基礎を確立することを根本方針とした「平和直後における対支処理要綱」を練り上げました。ここでは具体策として、(1)居留民の技術を発揮し、中国経済に貢献すること、(2)新たに日本の技術専門家を中国へ派遣することが挙げられました(【資料T2-1】)。8月21日には、支那派遣軍の代表団が中国側代表と現地降伏手続きの予備交渉を開始し、「対支処理要綱」の趣旨を中国側に伝えたところ、中国側代表は「成ルヘク多数ノ技術者ヲ残留セシメ重慶側ヲ援助」してほしいという考えを示しました(【資料T2-2】)。

一方で、日本外務省内でも戦後の対中国関係について、日本の技術者を中国に留用、貢献させることで、中国の経済復興を促進し、間接的に日本の復興にも寄与するという構想が浮かび上がりました。8月下旬からは、堀内干城公使が日本人技術者の活用について国民政府の要人である邵毓麟に動きかけました。9月に入ると、重光葵外務大臣は駐中華民国特命全権大使の谷正之に対し、岡村寧次と中国戦区総司令官の何応欽の間で行われる交渉において、日本の技術的能力の活用や、日本人居留民が日中の文化的提携のために働き続けることに関する合意を得るため最善を尽くすよう指示を出しました(“the Magic”)。

9日9日、中国戦区受降式が行われ、その翌日に何応欽は岡村寧次との会談において、「技術者ニ関シテハ状況ヲ観テ当方ニテ使用致スヘシ日本国内ノ困窮ノ状ハ良ク諒察シ得ルヲ以テ在支残留技術者ハ当方ノ命令ニ従ヘハ之ヲ活用スベシ特ニ戦後ノ中国ノ建設事業上ヨリシテモ然リ日本ニ帰国スルト残留スルトヲ比較セバ、当方面ノ仕事量多キヲ以テ技術者ノ残留ニ関シテハ問題ナキモノト思考シアリ」と述べ、日本人技術者の活用を正式に受諾しました(【資料T2-3】)。

もっとも、多くの日本人居留民が中国に残留することは、アメリカにとって好ましくありませんでした。アメリカ側は「秘密裏に現地で日本の権力と影響力を復活させようとする可能性がある」(国史館文書①)として、中国国内で日本の勢力が再び台頭する危険を除去するために日本人を一人残さずに本国へ送還する方針を立てていました。

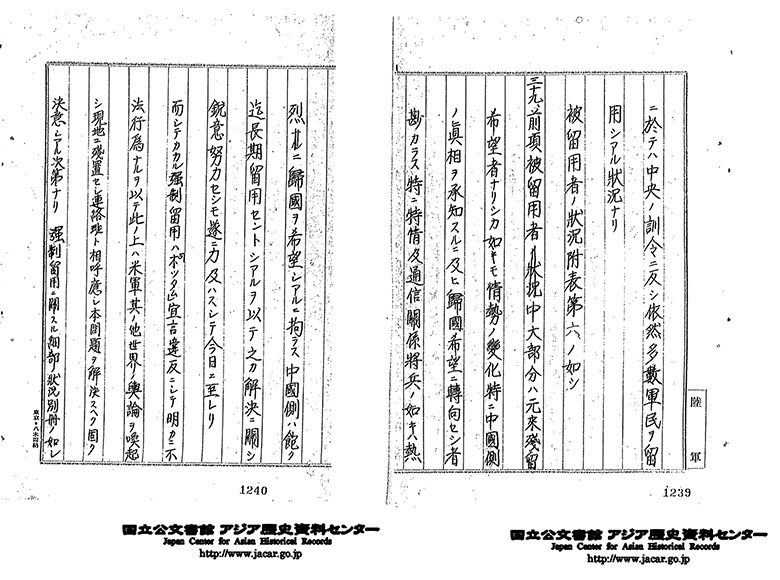

しかしながら、アメリカ側はドイツ人技術者が中国に留用されることを明確に禁止する一方、ある程度の日本人技術者の残留については事実上の了解を示しています。1945年10月に、何応欽と中国戦区参謀長兼駐中国米軍総司令官のアルバート・ウェデマイヤーが南京で会見を行い、必要な日本人技術者を留用することについて妥協案が出されました。留用技術者の人数と留用期間に関しては、「機関や工場で徴用された日本人技術者は、1946年6月末までに徴用を解除し、送還される。台湾にいる日本人技術者27,209名は、1947年1月1日まで留用される」と合意されました(国史館文書①)。

国民政府の日本人技術者受け入れ

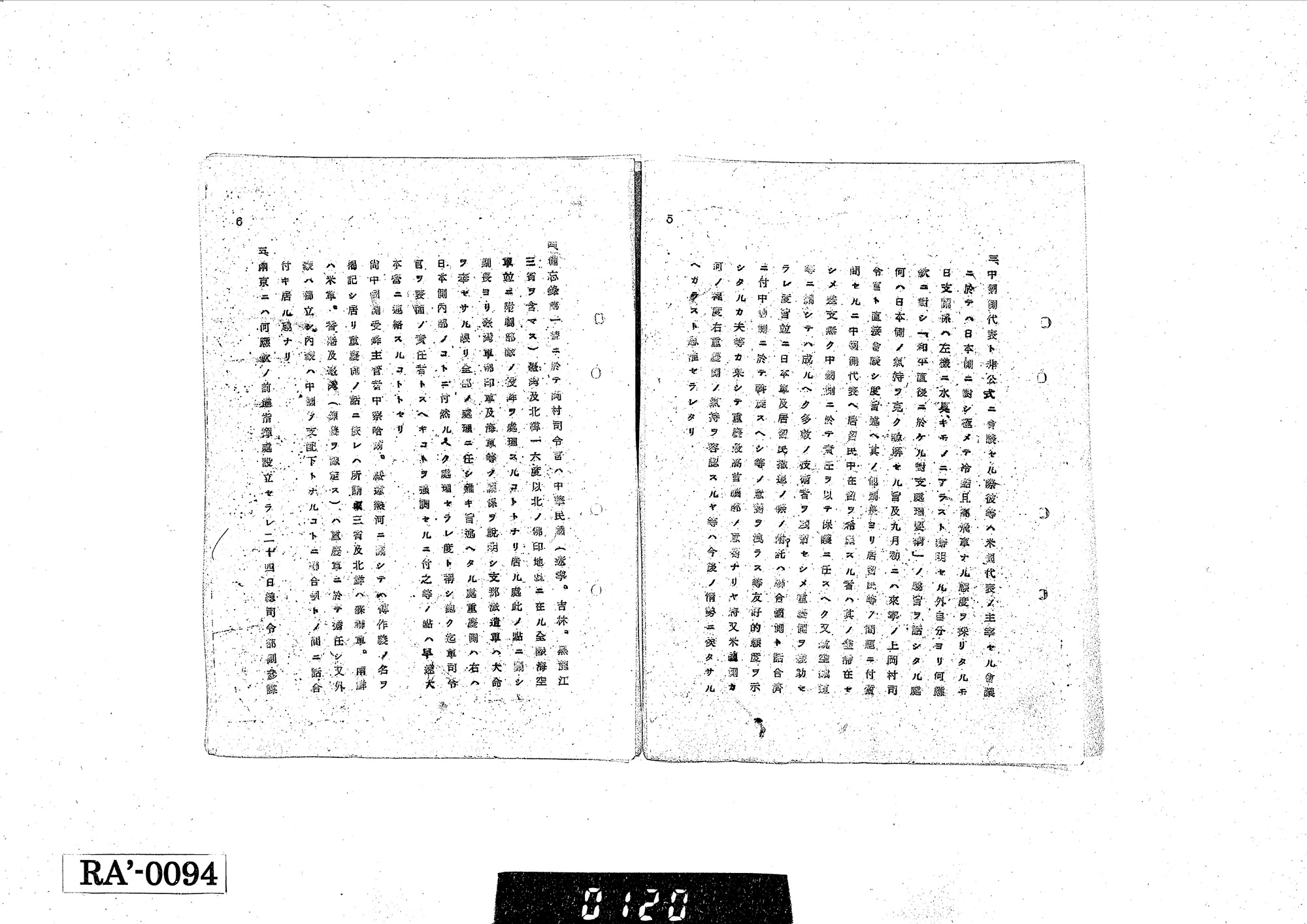

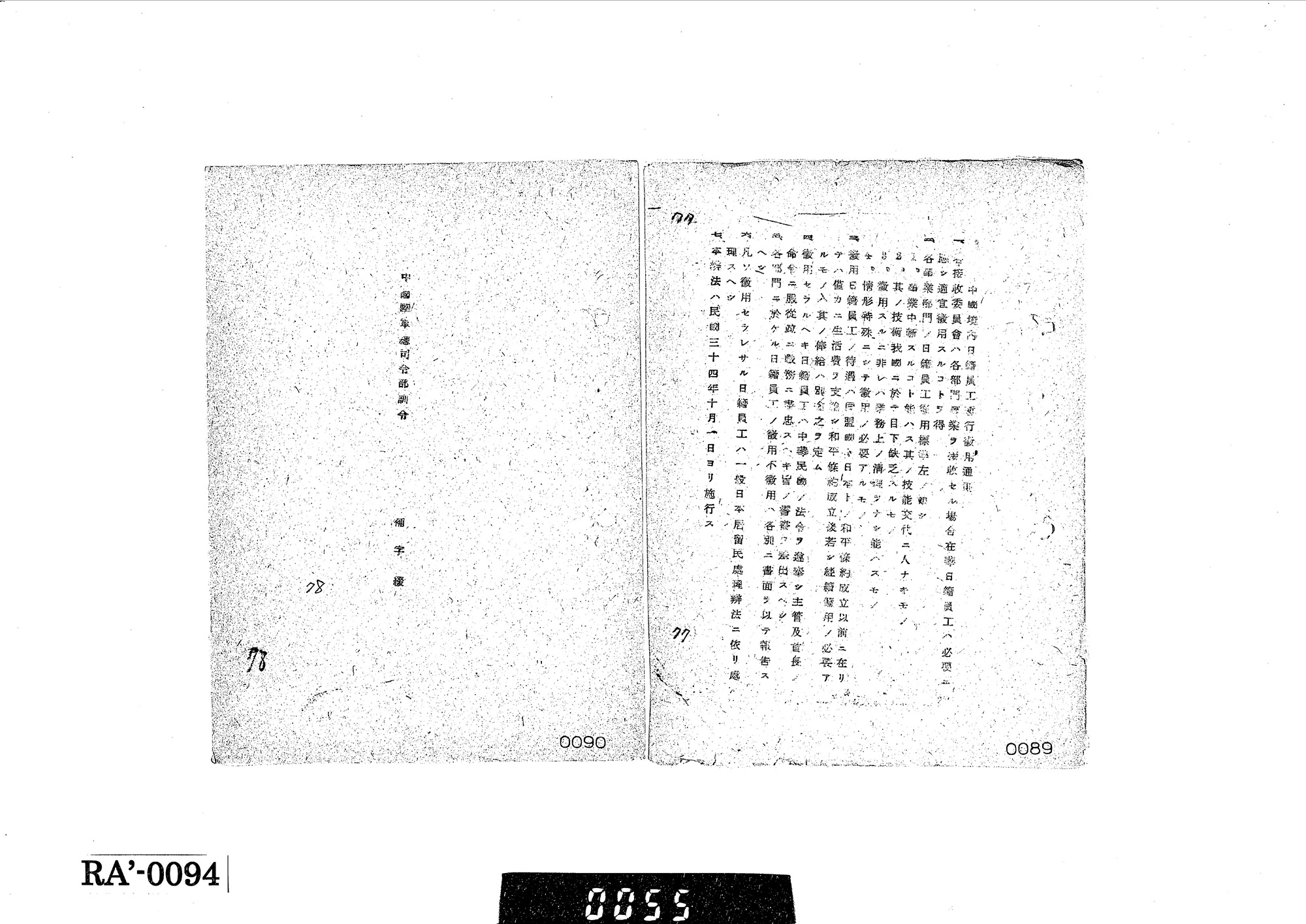

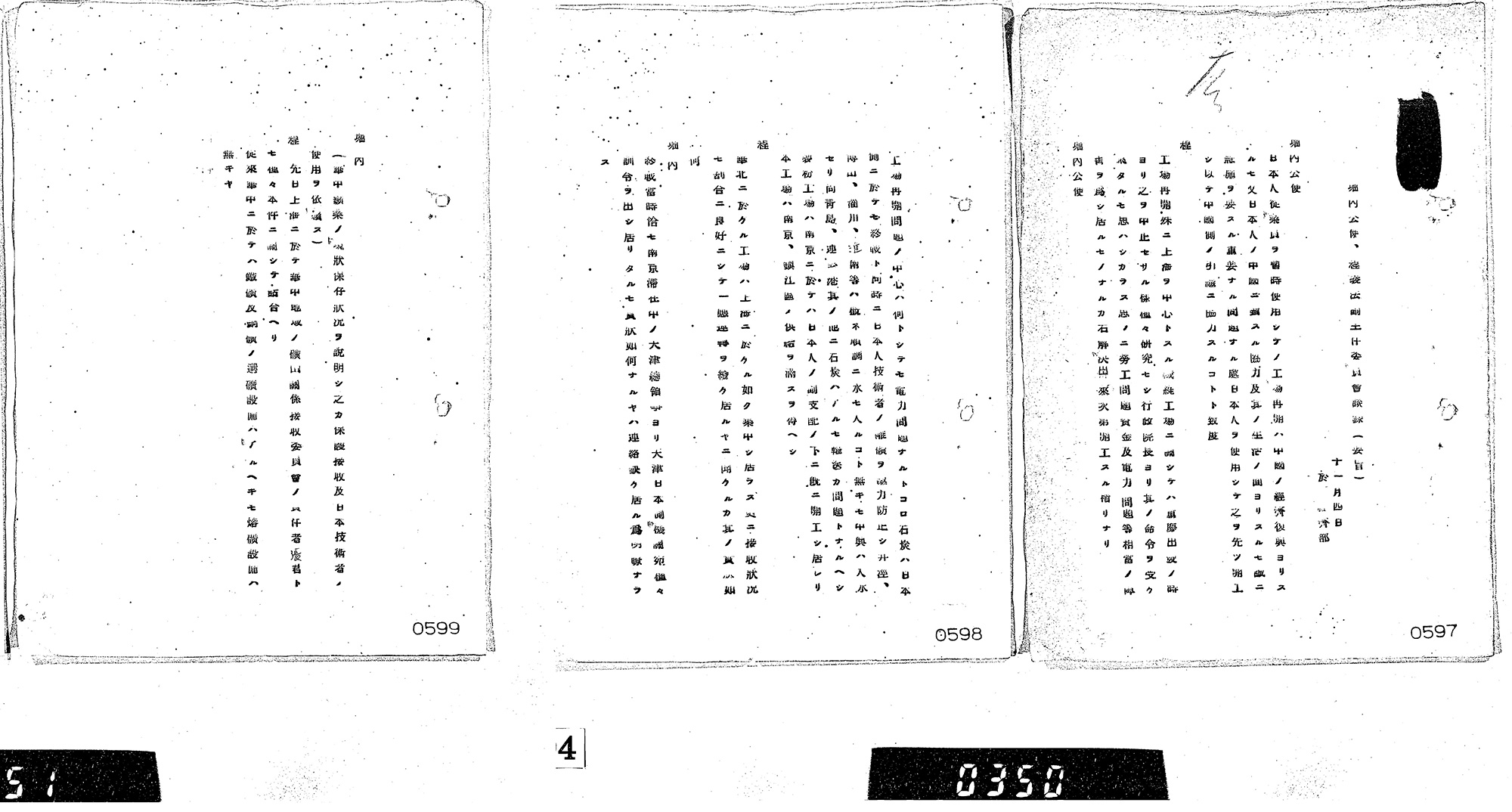

9月30日、中国戦区陸軍総司令部は「政字第21号」訓令を下達し、技術者の留用基準と待遇を定めた「中国境内日籍員工暫行徴用通則」が10月1日から施行されました(【資料T2-4】)。この通則では、各接収委員会が日本の工場や公的機関を接収する際、技術を代替できる人がいない場合や中国で不足している技術の場合、徴用しなければ業務が整理できない場合、特殊な状況で徴用が必要な場合に限り、日本人技術者を徴用できると定められました。徴用された技術者の待遇については、連合国と日本との平和条約成立までは生活費が支給され、平和条約成立後に継続雇用が必要な場合は給与を別途定めるとしています。

この徴用通則が制定される前に、残留を希望する日本人技術者の申告と登録がすでに始まっていました。上海を例に取ると、9月中旬から、残留を希望する技術者は中国戦区日本官兵善後総連絡部渉外委員会政経部で登録申請を行うよう求められました(『改造日報』1945年10月5日)。9月24日、南京上海の降伏・接収を担当する第三方面軍に日僑管理処が新設され、日本人技術者の登録、審査および就業の指導を一元的に管理するようになりました。政府機関または民間企業が日本人技術者を雇用する際には、日僑管理処に申請し、雇用される技術者については技術試験と思想調査を受けることが義務つけられました。

接収に伴う失業者の増大や物価の暴騰により、在中居留民の生活は日々困窮していきましたが、技術者として中国側の機関に就職した方が安定した生活費を得ることができます。生活状況は帰国時期が遅れるほど深刻になり、また、生活基盤を持たない日本へ帰ったとしても就職の見通しが立たないため、多くの日本人技術者が残留を希望しました。堀内干城公使もこのような状況を考慮し、なるべく多くの日本人が就業できるよう、国民政府の宋子文行政院長に対し、上海の工場復興における日本人技術者の活用を動きかけました(【資料T2-5】、【資料T2-6】)。

留用以外にも、帰国を希望せず、中国当局に対して帰化を申請した日本人も多く存在し、11月9日までに上海ではその数は7300余名に達しました。ただし国民政府側も日本人の野放図な残留を望んでいたわけではありません。多くの日本人居留民の帰化申請と中国残留に対して、何応欽は、日本人が機に乗じて中国の民間に潜入することを避けられないとの懸念を示し、正式の徴用手続きを経た技術者以外の残留は許されないと行政院に通達しました。行政院も翌年1月7日に、「留用許可を得ていない日本人居留民の残留は許されない」との訓令を出しています(国史館文書①)。

留用期間の延長と留用者の待遇改善

1945年11月から、在中日本人は続々と日本本土へ引揚ていきました。加えて中国国内では、国民党と共産党との対立が顕在化したことで、政治環境が日々悪化してきます。こうした状況で、留用解除と帰国を希望する技術者が徐々に増加していきました。1946年6月末までに、およそ3000名以上の日本人技術者が留用を解除され、日本へ送還されました。

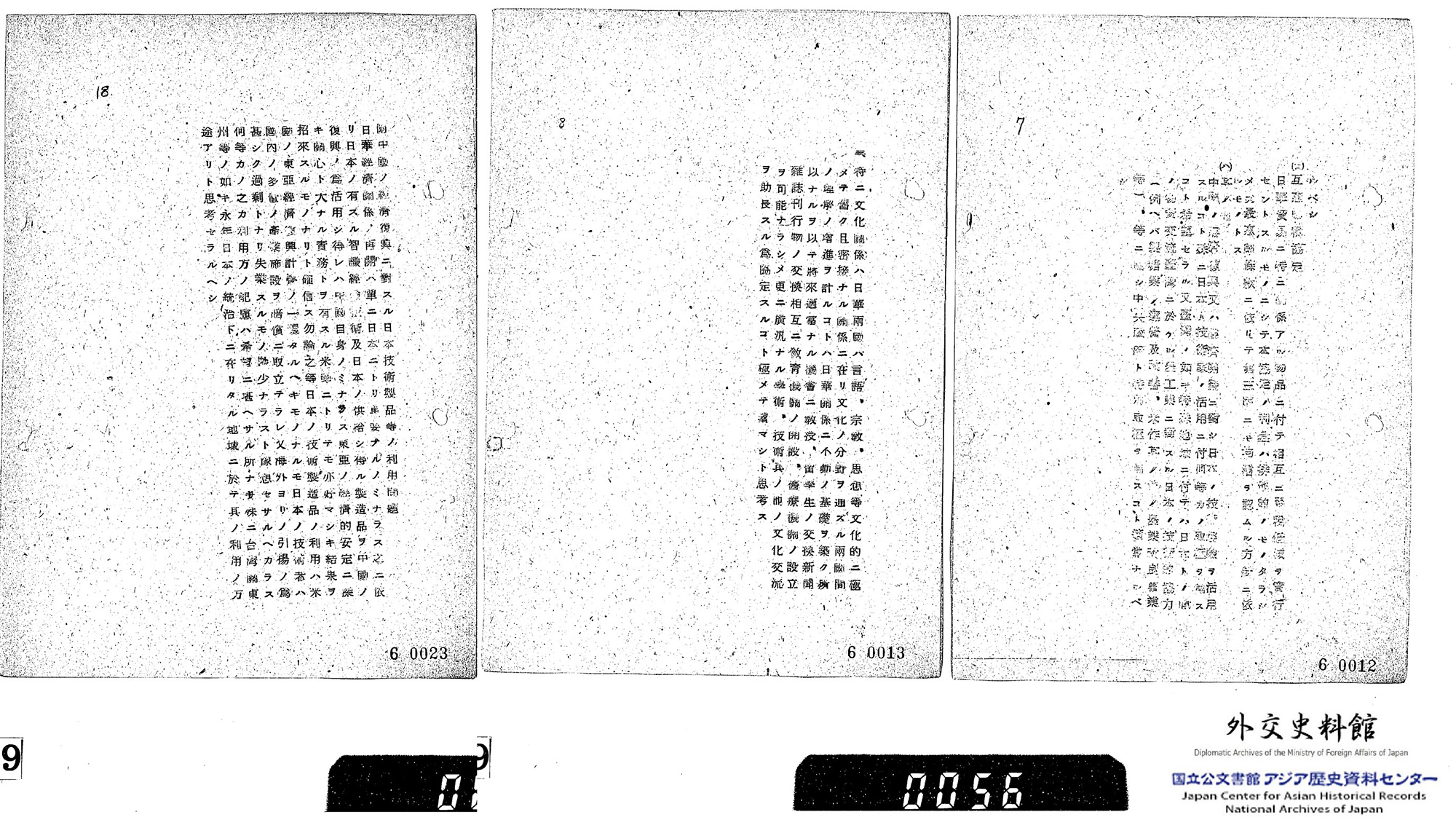

しかしながら日本外務省内では、日中国交修復までの対中関係に関して中国の経済復興における日本の技術協力が重視されており、引揚による国内の技術者の過剰とそれに伴う失業への懸念も存在したため、日本人技術者の留用継続が検討されていました(【資料T2-7】)。残留居留民の保護を任された堀内公使は、宋子文ら国民政府要人に対し、中国の産業経済の復興には日本の技術が不可欠であり、ここに日中両国の提携の鍵があると提案し続けるとともに、日本人技術者の中で中国側にとって有用な人材が自ら中国に残るように斡旋しました(外務省外交史料館)。敗戦時の豊田紡績・豊田機械製造社長であった西川秋次もその一人であり、1946年春、西川は堀内公使を通じて、宋子文と面談し、国民政府の技術協力の要請を受けて、自動紡績の技術を中国に導入し、両国民間の友好関係が芽ばえるようにと残留を決意しました。西川は豊田に所属する多くの技術者を自ら説得して長期残留させ、重役を含む20余名の留用者を確保しました。

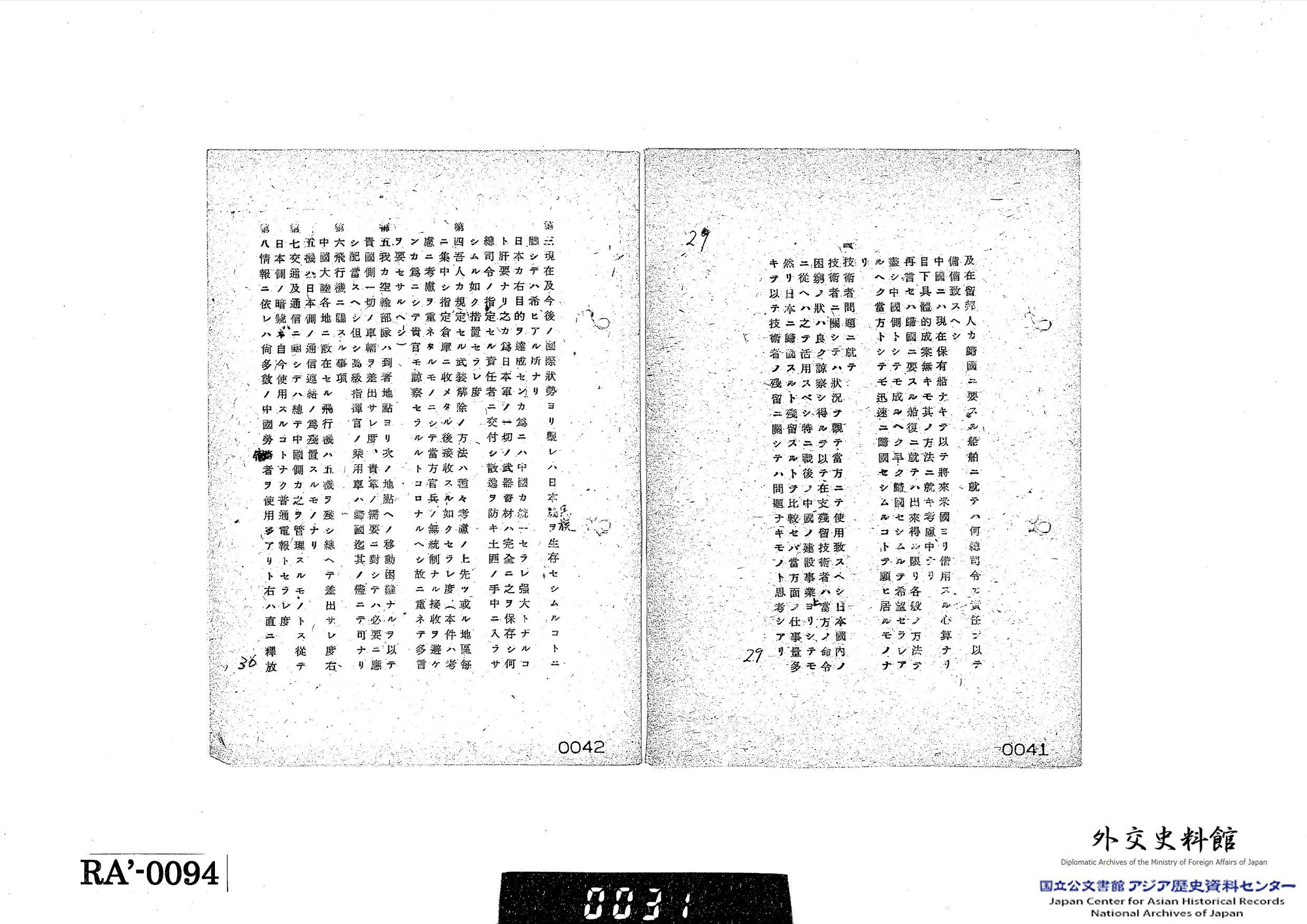

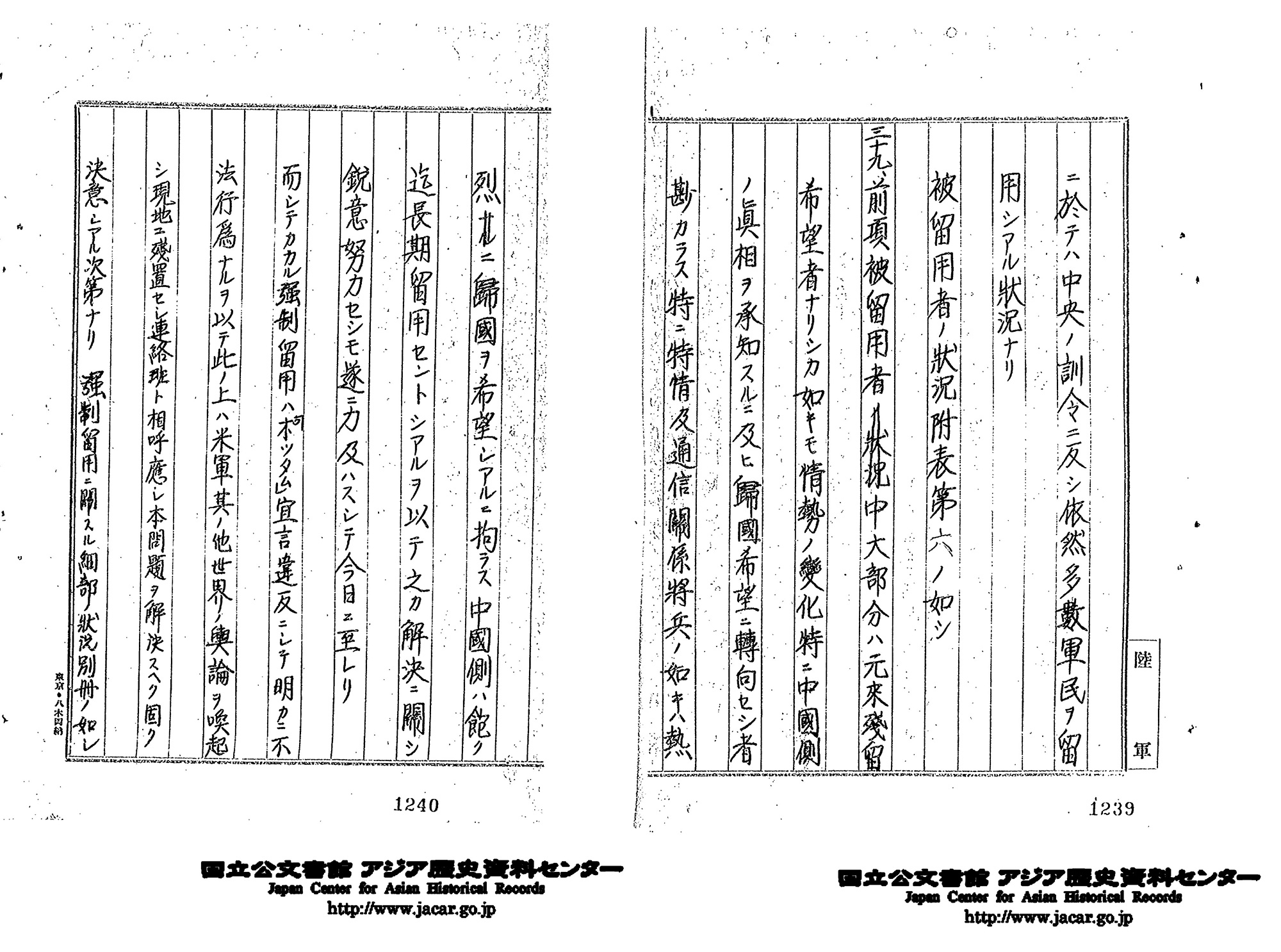

他方、国民政府側でも多くの留用機関は、1946年6月の留用期間の満了近くになっても依然として日本人の技術を求めていました。日本側事業の接収のほか、中間賠償に伴う日本国内の産業施設の撤去と移転が開始され、その設備の操業のためにも日本人技術者が必要とされたのです。それゆえ陸軍総司令部の留用解除命令を無視して日本人技術者を強制的に留用するケースや(上海市档案館文書①)、本人の帰国意思にもかかわらず、強制的に徴用されるケースが多く見られました。支那派遣軍による終戦及び復員状況の報告もこうした事例に触れています(【資料T2-8】)。

このような状況を受けて、国民政府は1946年5月から、各機関に留用された日本人技術者に対して「徴雇日籍技術人員調査」を行い、技術者個人の残留希望について調査しました。また各留用機関も留用者の生活費を上げ、給与を与えることなどで日本人技術者を引き止めようとしました(上海市档案館文書①)。

結局、1946年7月7日には宋子文が「各機関や工場などで徴用されている日本籍技術者については、今年末までの徴用を許可し、その時期が来たら直ちに送還する」という行政院訓令を下達しました。この訓令では、速やかに自国の技術者を選び派遣して業務を引き継ぐことと、日本人技術者で長期の徴用を希望する者がいる場合は、その志願書および名簿をまとめて国防部へ提出することを指示しました(上海市档案館文書②)。例えば、鉄道省の元奏任官で上海市公用局に留用された谷口国松は、電気運転に関する技術を中国で活かしたいと考え、中国人と同等の待遇で現職を継続することを「志願書」に記していました(上海市档案館文書③)。

また、継続的に留用される日本人技術者の徴用方法と待遇を改めるため、国民政府国防部が同年10月21日に、「徴用日籍技術人員討論会」を開きました。会議では、次の徴用原則が確認されました。(1)留用される者は志願に基づくこと、(2)留用者には相応の待遇を与えること、(3)工場の経理やその他の行政指導職を担当してはいけないこと、(4)留用者は過渡的なものであり、長期的に徴用してはいけないこと。また、留用者の生活の保証や、日本にいる家族への送金と通信の便宜を図るための方策が検討され、優れた成績をあげた技術者には奨励金を与えるなど、留用技術者の待遇改善が強調されました(国史館文書①)。

上記のような動きとあわせ、国民政府外交部は1946年5月から、日本人技術者の継続的な留用をめぐって、アメリカ駐華大使館との交渉に入りました。1946年6月末という日本人技術者の留用期限は先述のとおり、国民政府とアメリカ側との交渉で定められたものだったからです。アメリカ大使館が5月16日に、国民政府の日本人技術者の留用に関する意向と彼らの送還計画について問い合わせたところ、国民政府外交部は、現在は過渡期であるため、多数の日本人技術者を留用する必要があると主張し、東北部の9省と台湾を除いて、約1万2000人の留用が必要であると回答しました。

アメリカ大使館は7月6日の照会で、中国政府が特定の資格を持つ日本民間人を一時的に留用する正当な理由があることを認めましたが、同時に大多数の日本人の早期送還と、留用される日本人の条件に注意を促しました。それは次の条件を満たす者に限定されました。(1)職務上または技術上の専門性を持ち、中国政府が直ちに適任者を用意できない者、(2)過去の記録が中国の平和と安全を脅かさないことを証明できる者、(3)重要な管理職に就いておらず、中国に実際の財産利益を持たず、これらの利益を代表していないことを明確に証明できる者、(4)極端な軍国主義団体のメンバーではない者(国史館文書①)。アメリカ側は、これらの条件を満たした技術者は必要に応じて1946年12月末まで留用されることを了承したのです。

技術者の留用状況について

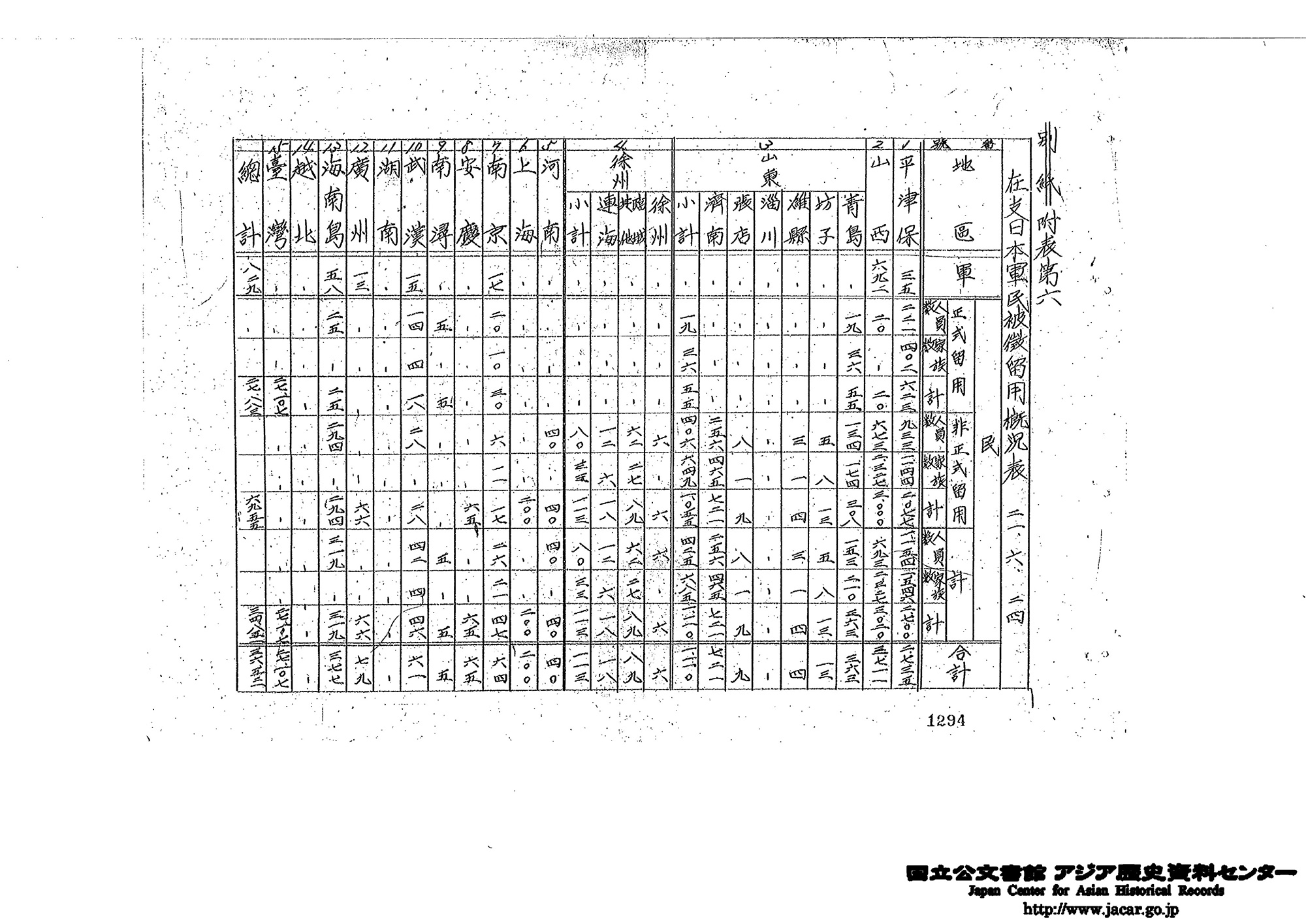

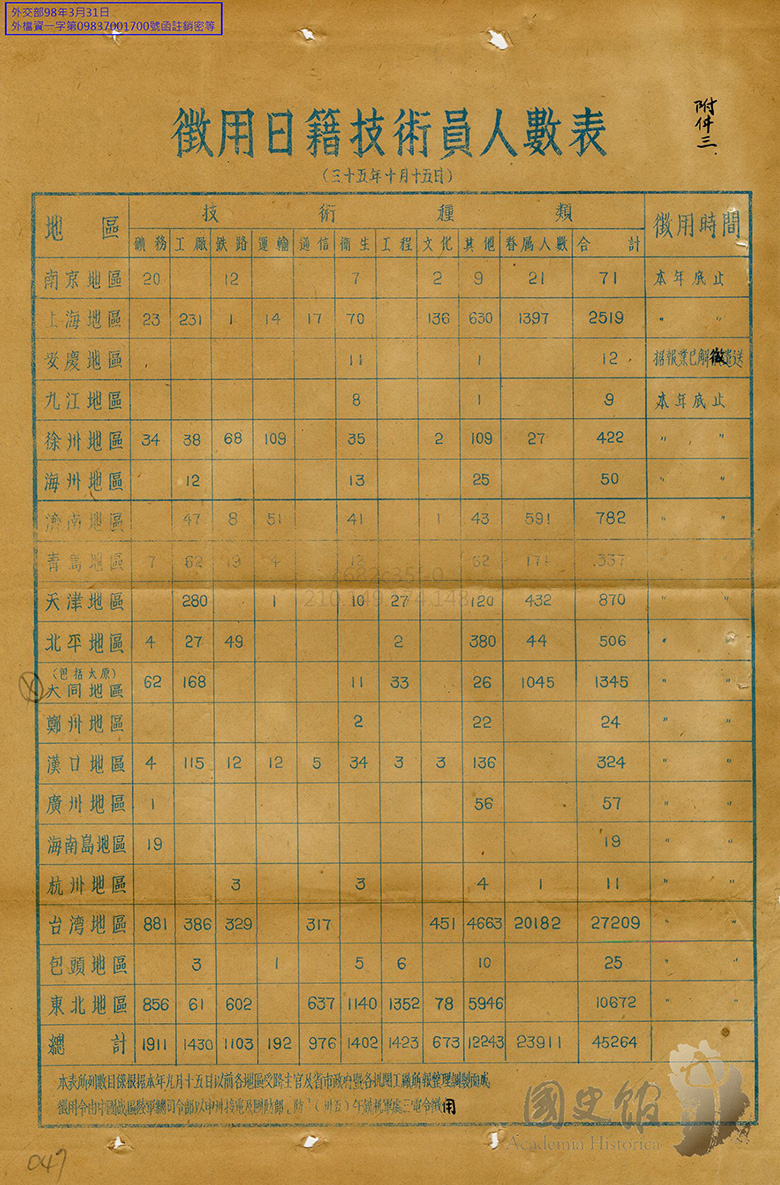

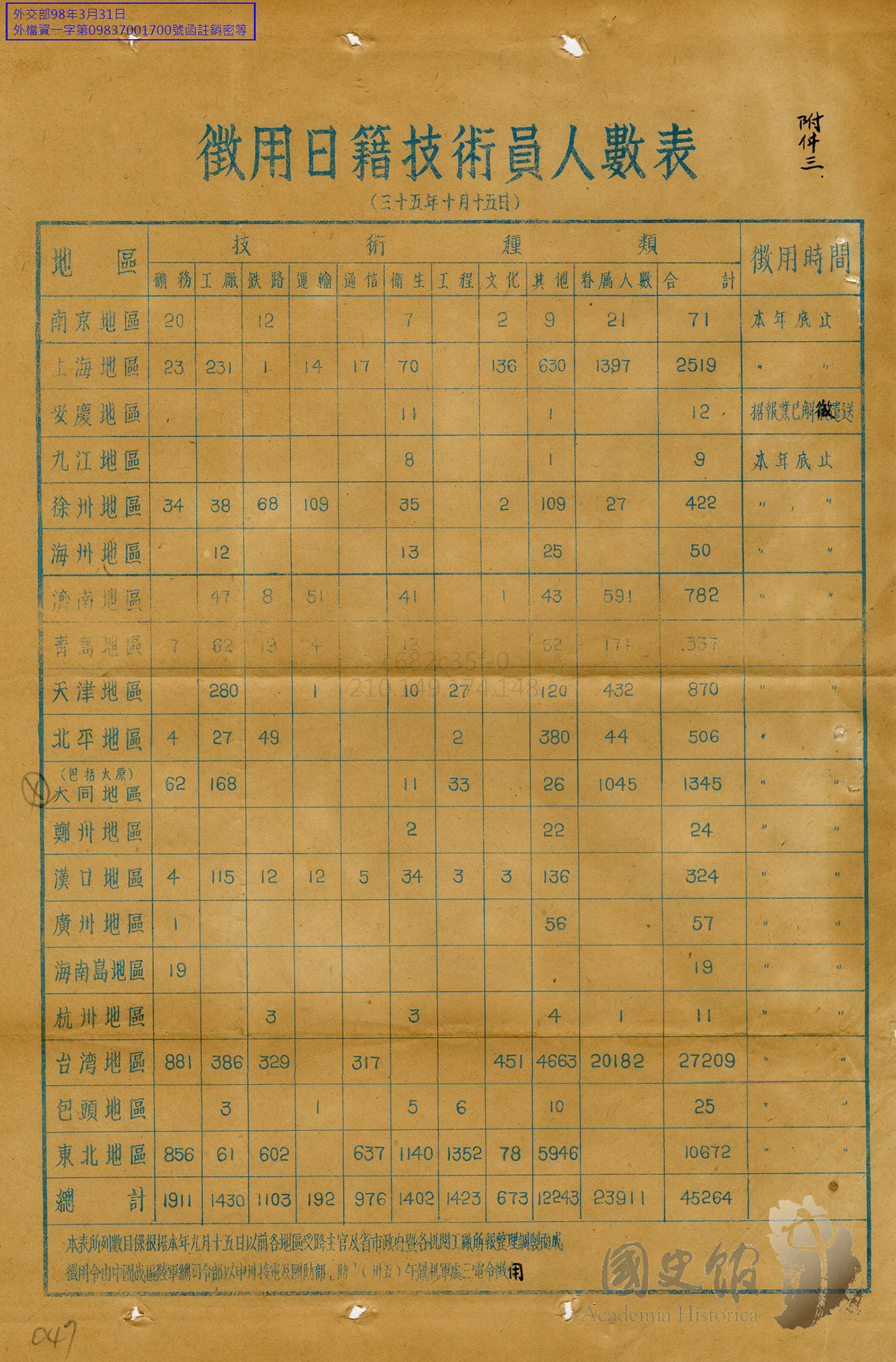

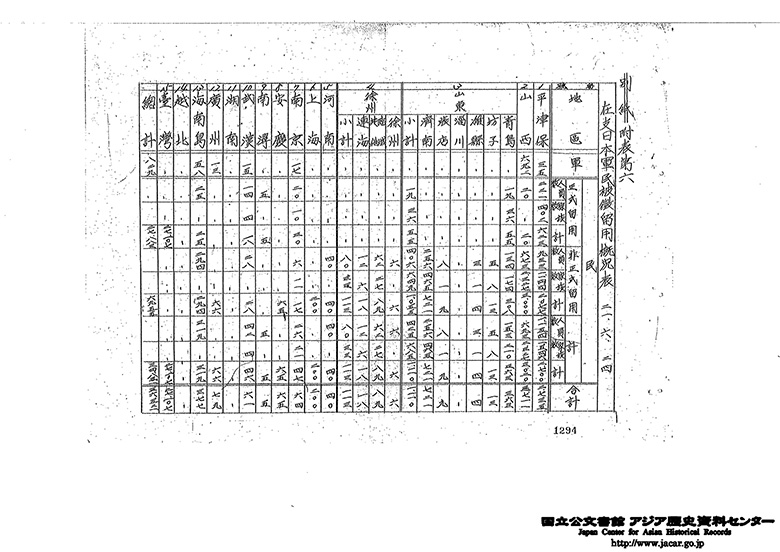

では、一体どれくらいの日本人技術者が中国に留用されたのでしょうか。アジ歴にある支那派遣軍が作成した統計史料によれば、1946年6月時点で、東北部(旧満洲)を除いて、合計3万6521人の軍民とその家族が中国に残留しています(【資料T2-9】)。国民政府国防部も前述の10月会議に向けて各機関から留用者名簿を集め、「徴用日籍技術員人数表」を作成しました。それによれば、中国各地に留用された技術者及びその家族の総計は4万5254人に達しました(【資料T2-10】)。

日本人居留民が多い地域ほど、留用される技術者も多くなります。長い間日本の支配下にあった台湾では、2万7209人の技術者とその家族が留用されました。東北部については、国民党支配地域で1万672名の技術者が留用され、その家族3万829名もあわせて合計4万1501人が残留しています(国史館文書①)。1947年1月の統計によると、日本から接収した鞍山鋼鉄廠と撫順炭鉱だけでも、計3372名の技術者が留用されました。また、中国共産党も中国の経済建設に日本人技術者の協力が必要であると認識し、東北部の共産党支配地域にも多くの日本人技術者が留用されました。新中国成立直前には、最大3万4000人の日本人が存在したと言われています(大澤武司、2009)。これらのうち、台湾に留用された技術者については、「第7章 台湾」で紹介されているように順次日本へ送還されましたが、東北部で留用された技術者の引揚状況については不明な点が多く残されています。

留用された技術者は様々な分野にわたっており、上海日僑技術者協会は、留用者の技術の種類に基づき、交通、重化学工業、軽工業、公共、医療、鉱業、農業の8つの分科会を設置しました(『改造日報』1945年12月1日)。【資料T2-9】に示したように、特に医療、鉄道、鉱業の技術者が多く残留し、中国の戦後復興に貢献しました。

そのほか、文化事業にも673名の日本人が留用されました。上海では、堀田善衛、内山完造といった文化人や元新聞記者らが国民党の対日文化工作委員会や国民党中央部亜東問題研究会に留用され、国民党の対日文化・宣伝工作に従事しました。また元々東亜同文書院の教授であった影山巍も留用されていましたが、毎日遅刻や早退を繰り返したため、1947年5月に亜東問題研究会から留用を解除され、日本へ送還されました(上海市档案館文書④)。内山完造も1947年末まで亜東問題研究会に留用されていましたが、12月に強制帰国させられました(外務省外交史料館)。

留用された技術者の多い天津・北平や上海では、留用技術者による自治組織が見られます。天津・北平地区では、河北平津区留用日籍技術人員自治会が設立されており、その天津分会が「自治会天津分会報」を発行していました(国史館文書②)。また上海では、上海日本人技術者協会(のちに上海日本人技術協会と改称)が1945年12月に日僑自治会の下に設立され、西川秋次が翌年1月にその委員長に就任しました。同協会は、中国側科学技術者との連繋を密にし、日本人技術者の技術向上をはかるため研究会、講演会等を開くと共に必要な事業、共済活動を行うことを活動内容としています(『改造日報』1945年12月3日)。西川はさらに1946年7月に上海留用日僑互相会を組織し、その理事長に就任しました。協会と互相会は、留用技術者の統制および各留用機関との連絡事項の処理を委ねられ、留用者の住宅の強制占拠問題の解決や給与改善などに努めました。留用技術者の自治活動には一定の制限があったとはいえ、彼らの生活にはある程度の保障がありました。

西川によれば、上海に長期残留を決心した多くの技術者たちは、「両国民間の友好関係を結び、共存共栄の道を開く」(西川秋次、1964)ことを念頭に、紡績機械製造技術の中国移転、工場経営方針における献策などを通じて、日本人技術者の真価を中国人に示しました。しかし1948年末、共産党の軍隊が上海に接近すると、日中国交の回復を待たずに日本に引揚げることになりました。

路平(アジア歴史資料センター調査員)