トピック① ハワイの日本語新聞『布哇タイムス』に見る終戦

ハワイの1945年夏

1941年12月8日(現地時間12月7日)、日本はハワイの真珠湾にある米海軍基地への奇襲攻撃を決行、アメリカ・イギリスに対して宣戦布告しました。しかし当時ハワイには、多くの日本人移民とその子孫である二世・三世(以下、米国籍のない移民一世を含め日系人と総称)が住んでいました。彼らはこの戦争をどのように経験したのでしょうか。

その手掛かりのひとつになるのが、戦時中も刊行を続けていたハワイの日本語新聞『日布時事(Nippu Jiji)』と、改題紙『布哇タイムス(Hawaii Times)』です。当センターでは一昨年から昨年にかけて、同紙を所蔵・公開しているスタンフォード大学フーヴァー研究所と提携し、同紙の目録と紙面画像のリンクを当センターのデータベース上に於いても公開しました。また、昨年12月には真珠湾攻撃当時の『日布時事』を紹介する動画を制作しました。

戦後80年を迎える今回は、1945年夏の『布哇タイムス』に着目して、ハワイの日系人たちが目にした終戦報道の一端をうかがいたいと思います。

ハワイの日系社会と日本語新聞

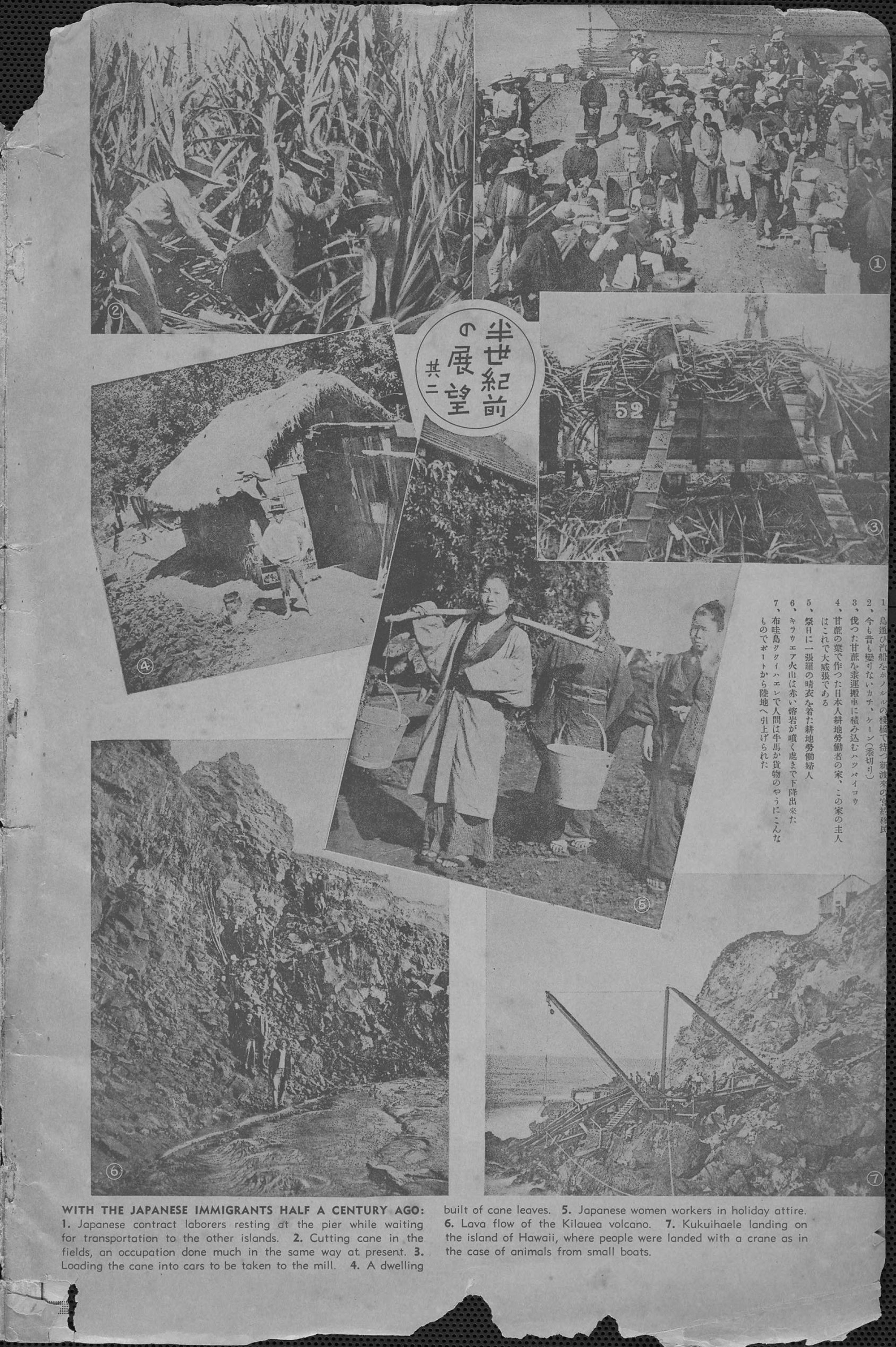

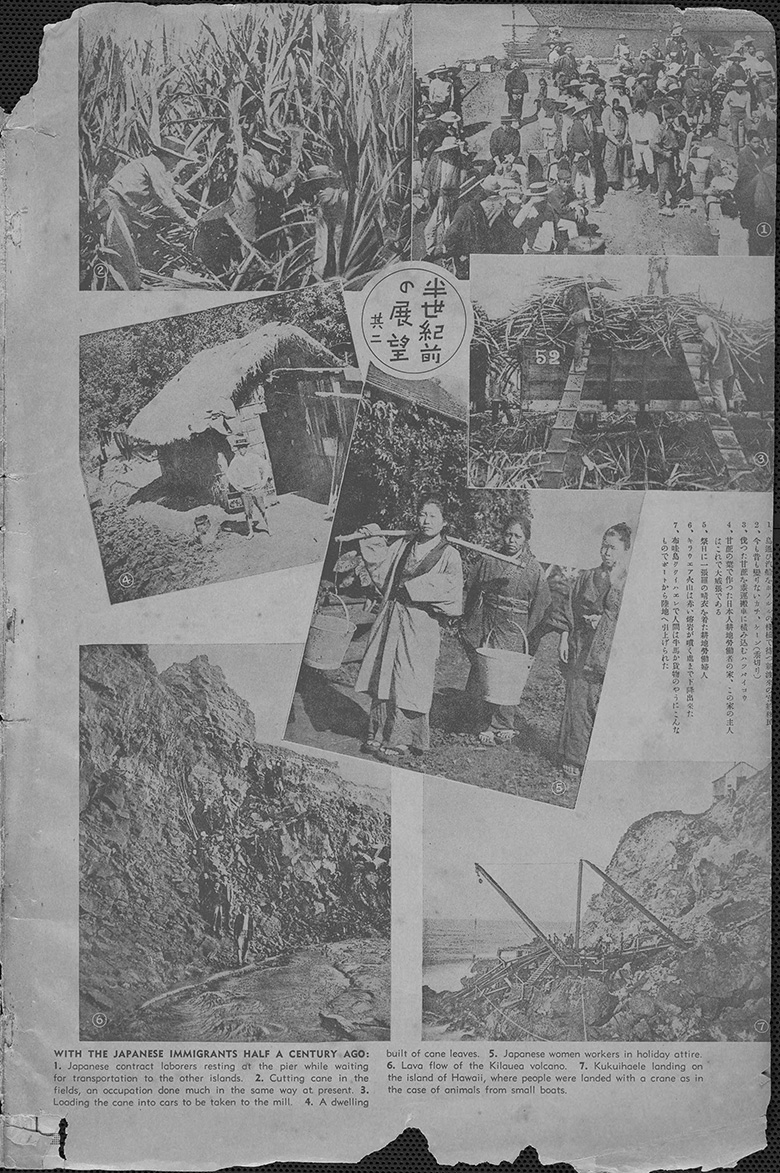

ハワイには明治以降、多くの日本人が移住しました(【資料T1-1】)。当初はサトウキビ農園の出稼ぎ的な労働者として渡航しましたが、やがて定住意識が強まり、コーヒーやパイナップル栽培など多様な産業の担い手になっていきます。

1924年、アメリカの移民法(いわゆる排日移民法)によって移民は事実上不可能になったものの、ハワイで生まれた米国籍を有する二世・三世が増え、1940年時点でハワイ人口の約37%を日系人が占めるに至りました。

こうした日系人のコミュニティにおいて大きな影響力を持ったのが、日本語新聞です。特に『日布時事』は、『布哇報知』と並ぶ主要紙として発展していきました。

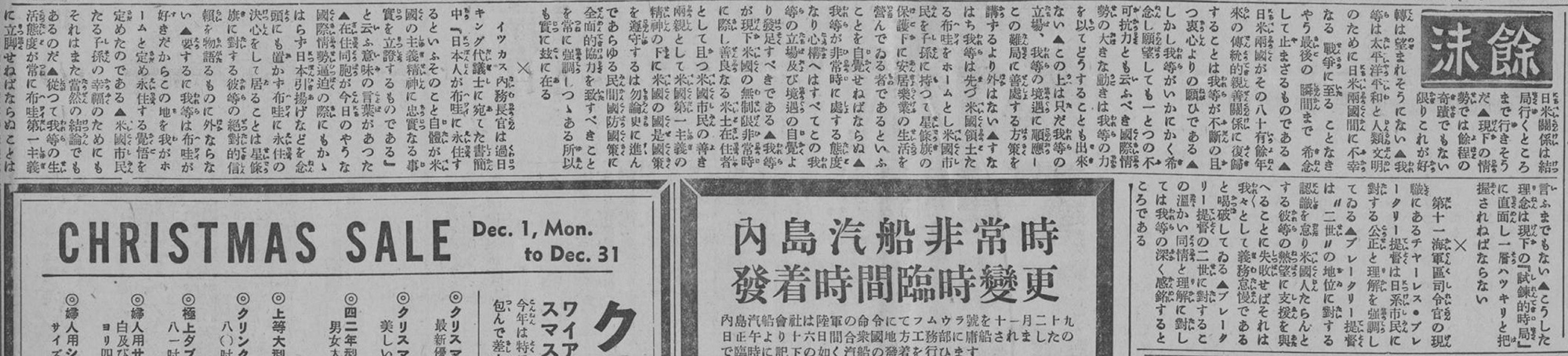

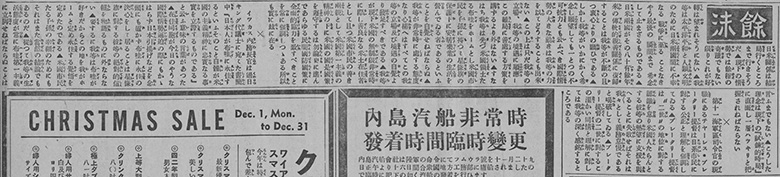

1941年時点の同紙は、日本のアジア侵出を支持する一方で、ハワイの日系人が第一に忠誠を尽くすべきはアメリカであるという立場をとっていたと言われます。【資料T1-2】は12月1日の論説記事です。なお、当時『日布時事』は日本人移民一世向けの日本語紙面と、英語を母語とする二世以降向けの英語紙面とがありました。

戦時下ハワイの日系人

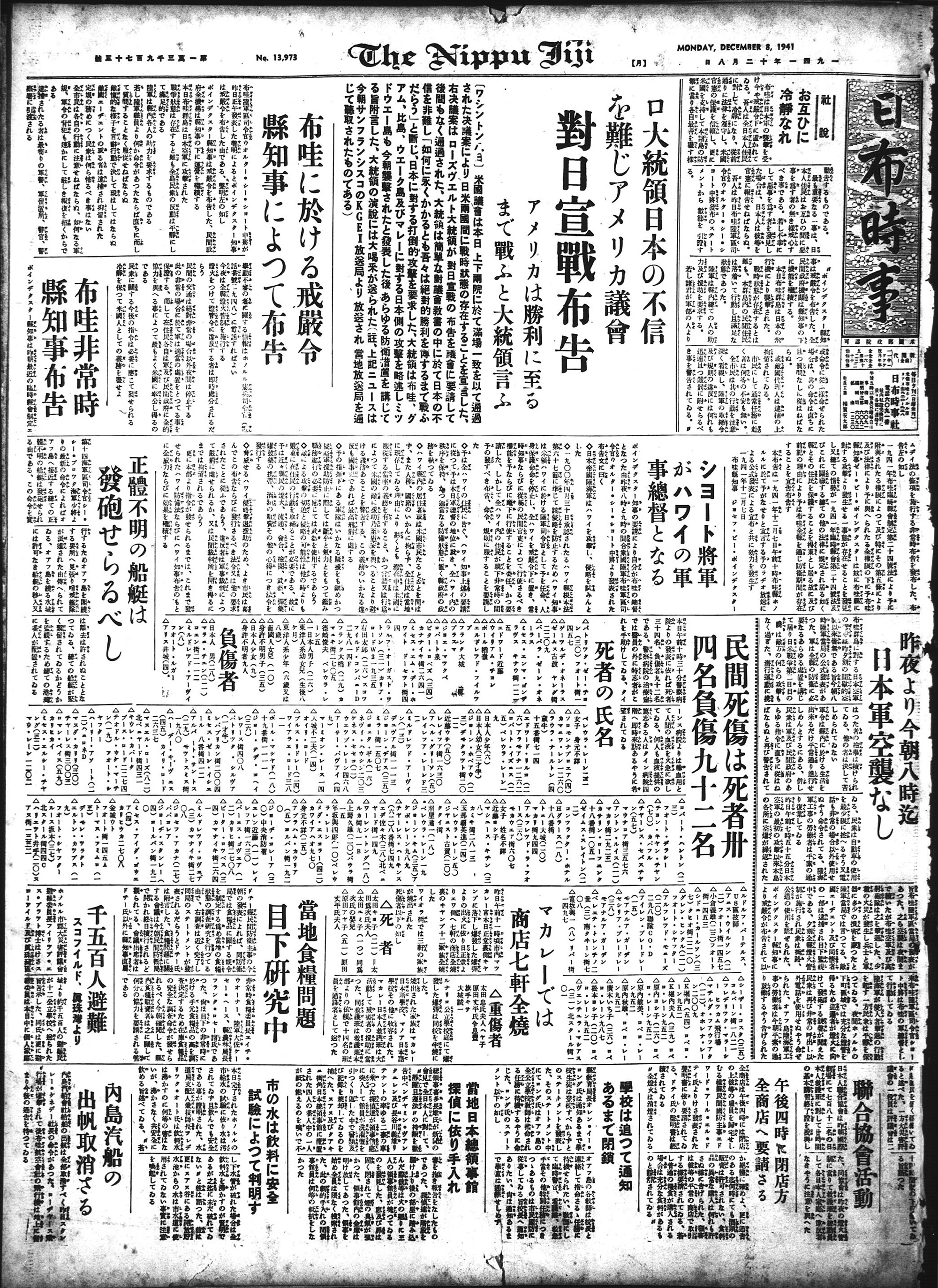

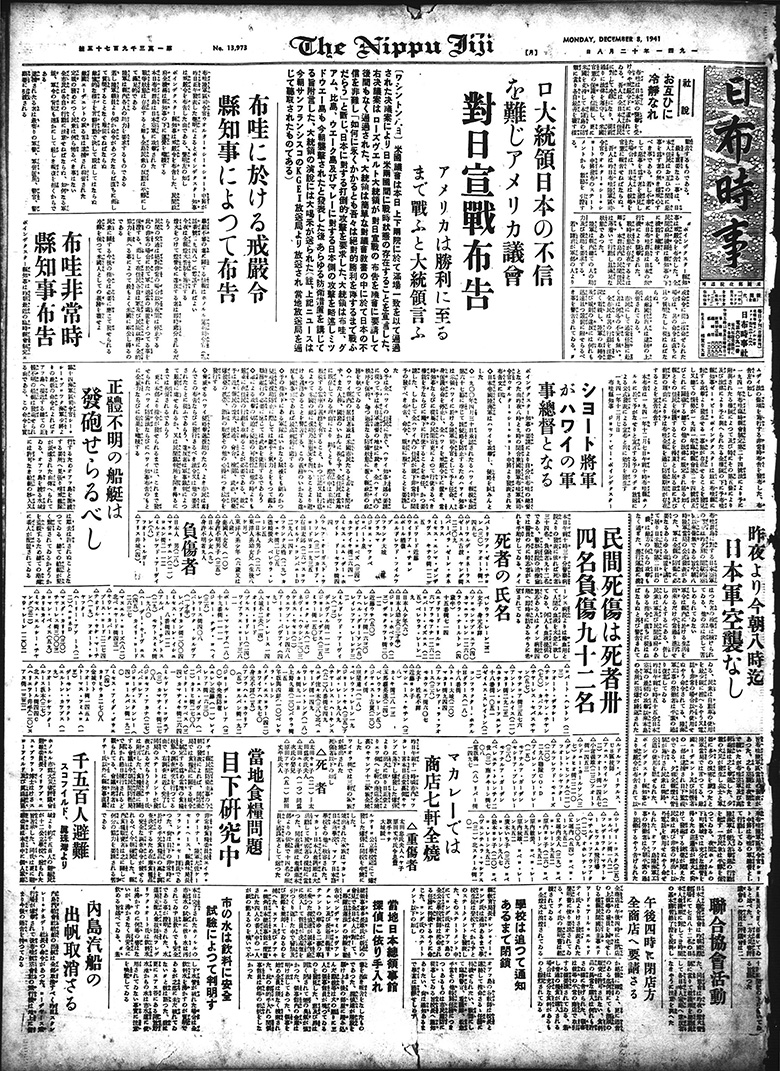

真珠湾攻撃が行われた翌日、『日布時事』には、アメリカの宣戦布告やハワイの戒厳令布告、民間人の死傷者、「お互ひに冷静なれ」と題した社説などが掲載されました(【資料T1-3】)。

日系人は日本軍への協力を疑われ、水に毒を入れている等のデマも流れたといいます。戦時下の日系社会では日本の生活習慣の放棄・秘匿と「アメリカ化」が急速に進み、多くの日系二世・三世が志願して戦地に向かいました。日本語学校の教員や宗教家など日系社会の指導的立場にある人々が逮捕され、強制収容所での抑留生活を強いられたことも知られています。日布時事社の社主である相賀安太郎も逮捕・抑留された一人でした。

『日布時事』は1941年12月10日付の陸軍の命令により発行停止となりましたが、翌1942年1月8日には検閲のもとに発行を再開します(件名「Nippu Jiji 1942.01.08」Ref. J22022811800、1、3画像目)。英語が読めない日本人移民一世たちに情報を届ける必要性が認められたためで、同年11月2日には「アメリカ化」運動に提携する意図から『布哇タイムス』に改題しました。

1945年夏、戦争が終結する際も、同紙は日曜を除くほぼ毎日刊行を続けていました。ハワイの日系人たちは、どのような新聞報道を通じて「終戦」を受け止めたのでしょうか。日本語紙面を中心に、7月下旬から10月末頃までの記事からピックアップして見ていきたいと思います。

ポツダム宣言の「一蹴」

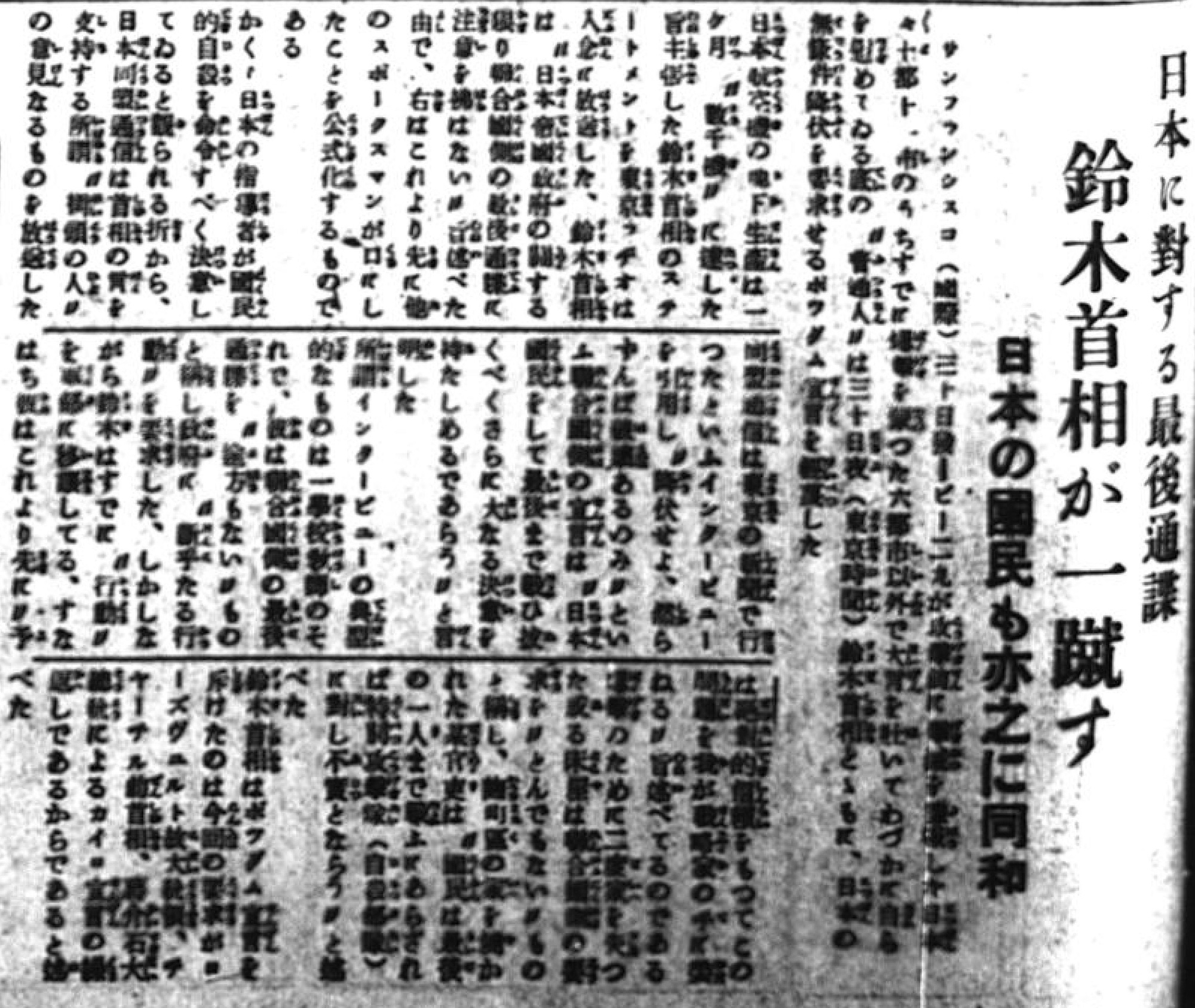

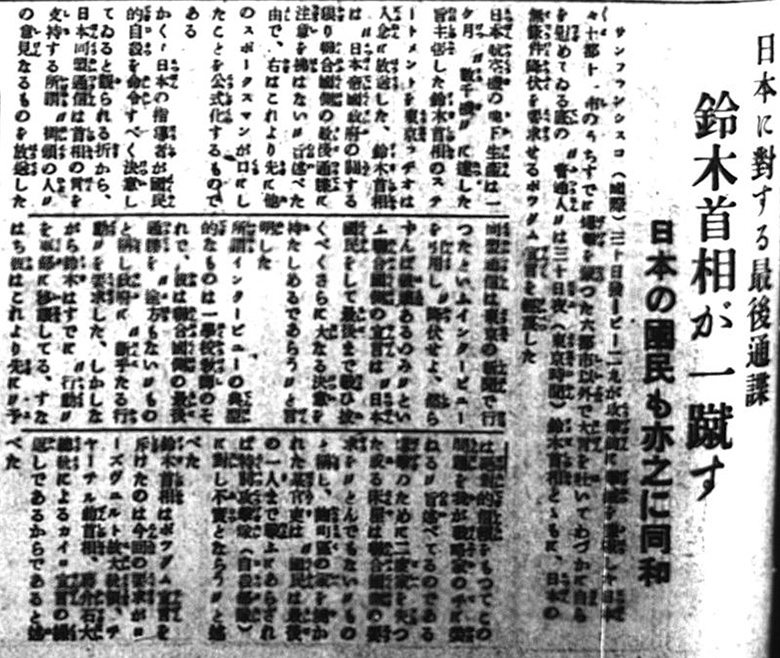

7月26日、イギリス・アメリカ・中国の首脳により日本への降伏勧告声明(ポツダム宣言)が出されました。日本政府は、ソ連に和平交渉を打診中だったこともありノーコメントの方針でしたが、鈴木貫太郎首相が記者会見で「黙殺」する趣旨の発言をしたことが報じられ、連合国側には拒否回答として受け取られたとされています。

『布哇タイムス』を見ると、最初に取り上げられたのは7月27日の紙面で、日本は「最後通牒」を「無視」する心づもりであるという見方が紹介されました。7月28日には宣言の全文を掲載、さらに7月30日には「最後通牒」を鈴木貫太郎首相が「一蹴」したことについて、日本の街頭の意見もこれに同調していると報じられました(【資料T1-4】)。同日の『布哇タイムス』英語紙面の見出しでは「Suzuki Rejects Surrender Ultimatum」とあるので、「一蹴」は「Reject」の訳語と見られます。本文中には「軽蔑した」、「注意を払はない」、「斥けた」といった表現もありますが、見出しの大きさを含め、全体として拒絶のニュアンスが読み取れるといえるでしょう。

なおこの記事は、日本の海外向け放送(ラジオ・トウキョウ)と同盟通信社の報道を、アメリカの通信社(国際通信社/INS)が配信し、それを『布哇タイムス』が掲載したものです。戦時中の日本国内情報は、こういった間接的な経路を経て、ハワイの日系人たちに届けられていました。

日本本土への空襲・砲撃、原爆投下

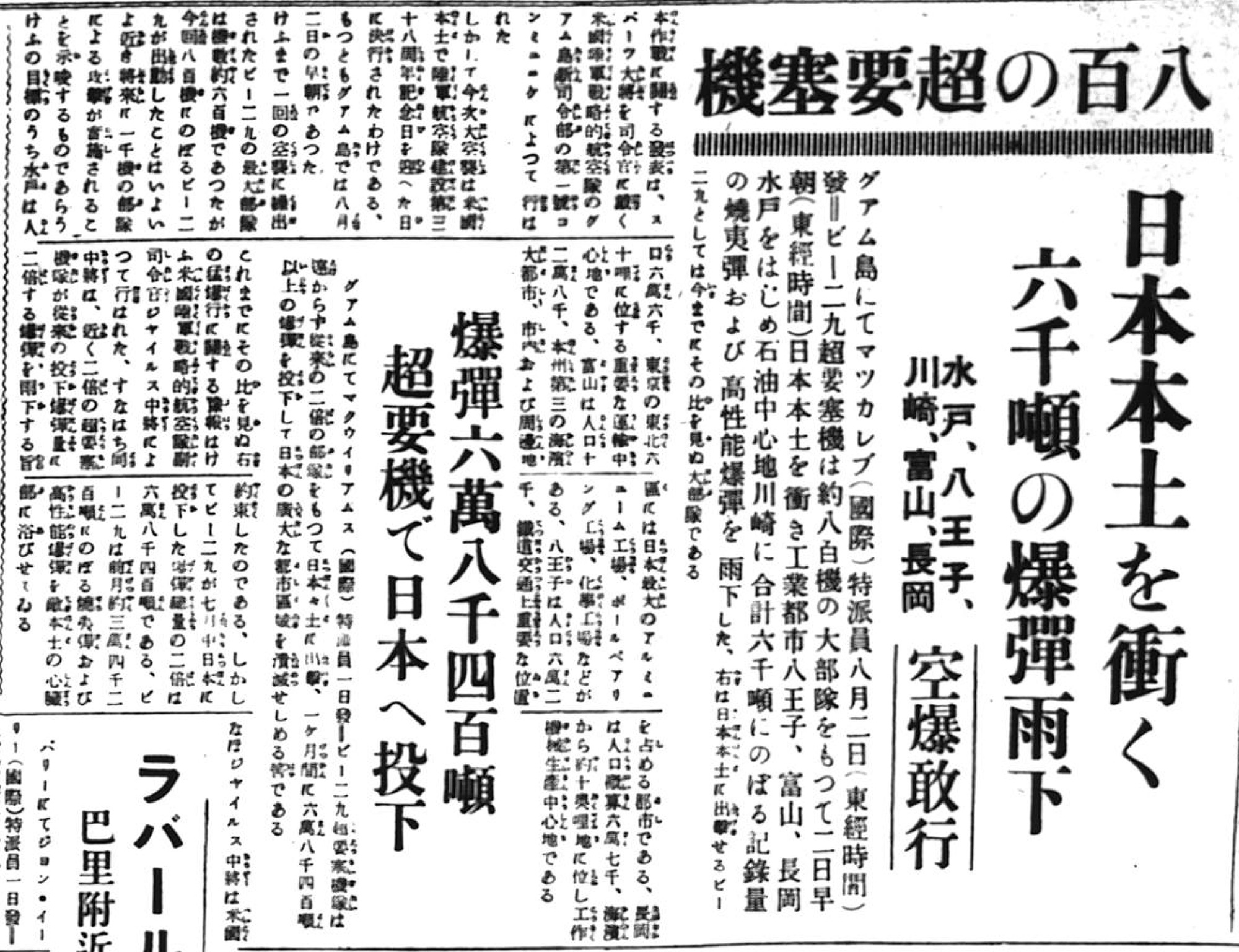

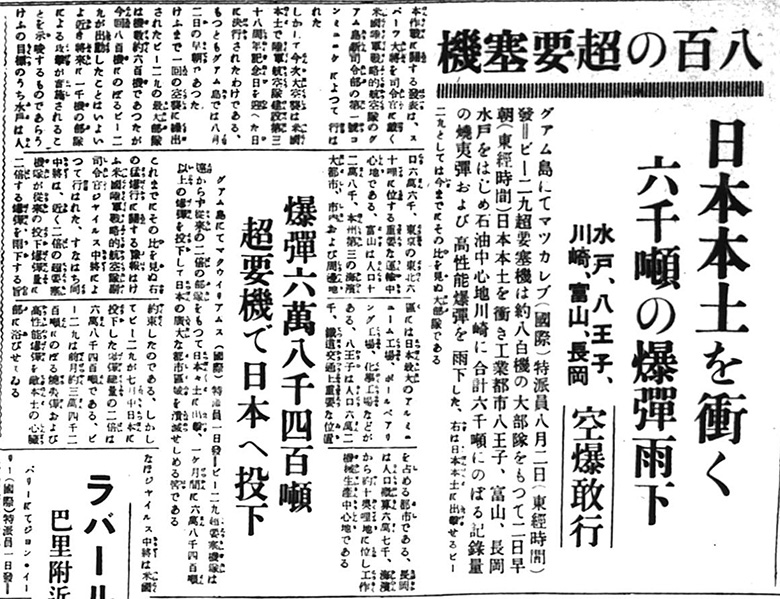

一方で同時期、B29などによる日本本土爆撃がたびたび報じられていました(【資料T1-5】)。

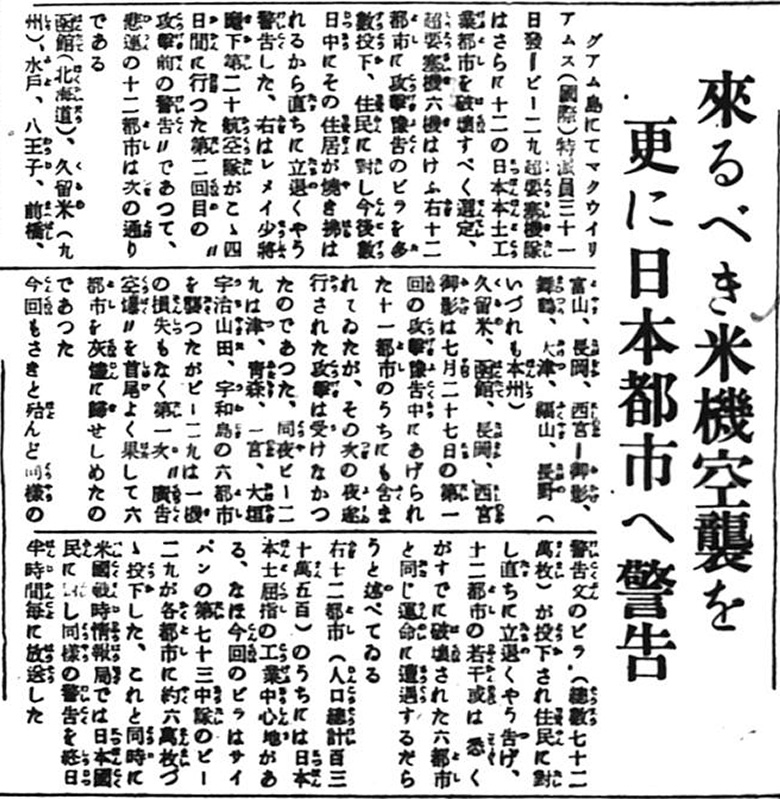

特にアメリカはこの頃、日本の戦意喪失を狙って、空襲予定の都市名を記したビラを大量に投下する作戦を進めていました。このビラは日本国内では流布しないよう取り締まられ、新聞ではアメリカの謀略として注意喚起されましたが、『布哇タイムス』では空襲予告対象の都市名などが具体的に報じられていました(【資料T1-6】)。

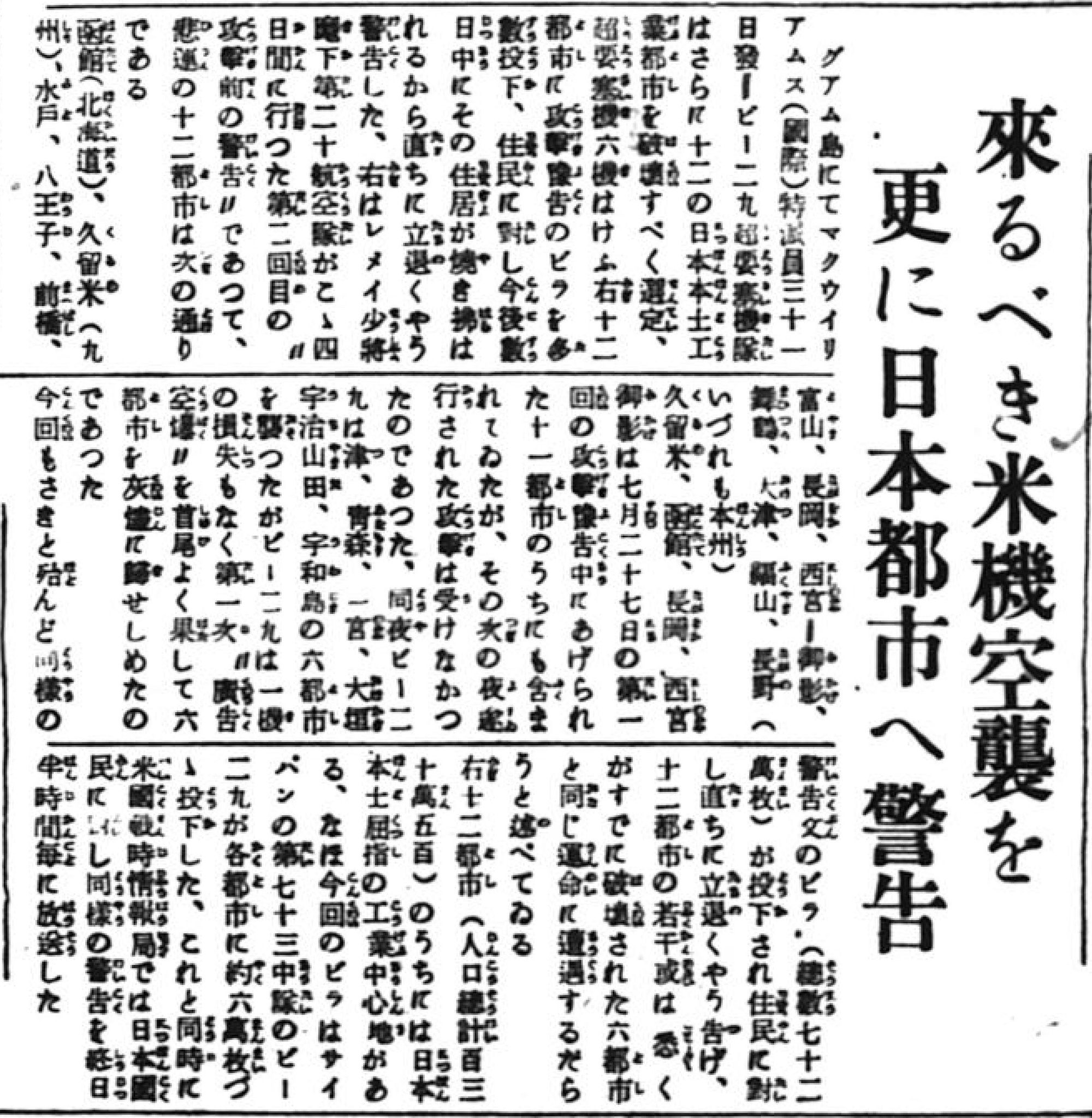

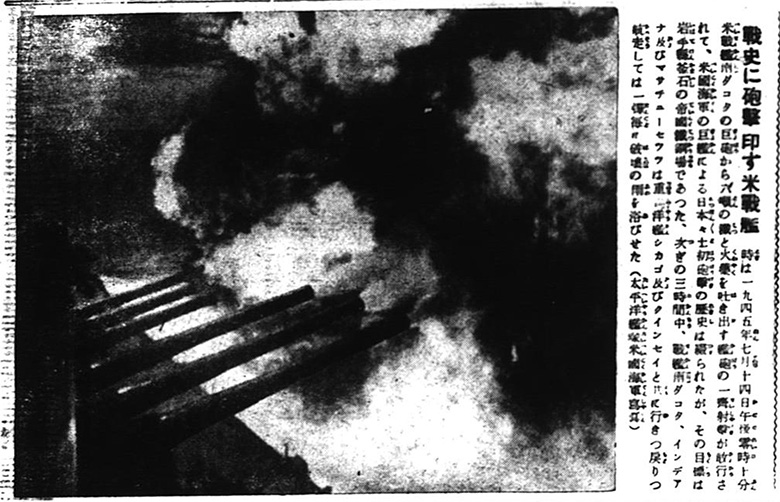

これに加えて、日本本土への艦砲射撃の様子も掲載されており(【資料T1-7】)、「今や太平洋は完全に米国の内池と化した」と見出しに掲げた記事も現れました(件名「Hawaii Times 1945.08.07」Ref. J23031220200、5画像目)。

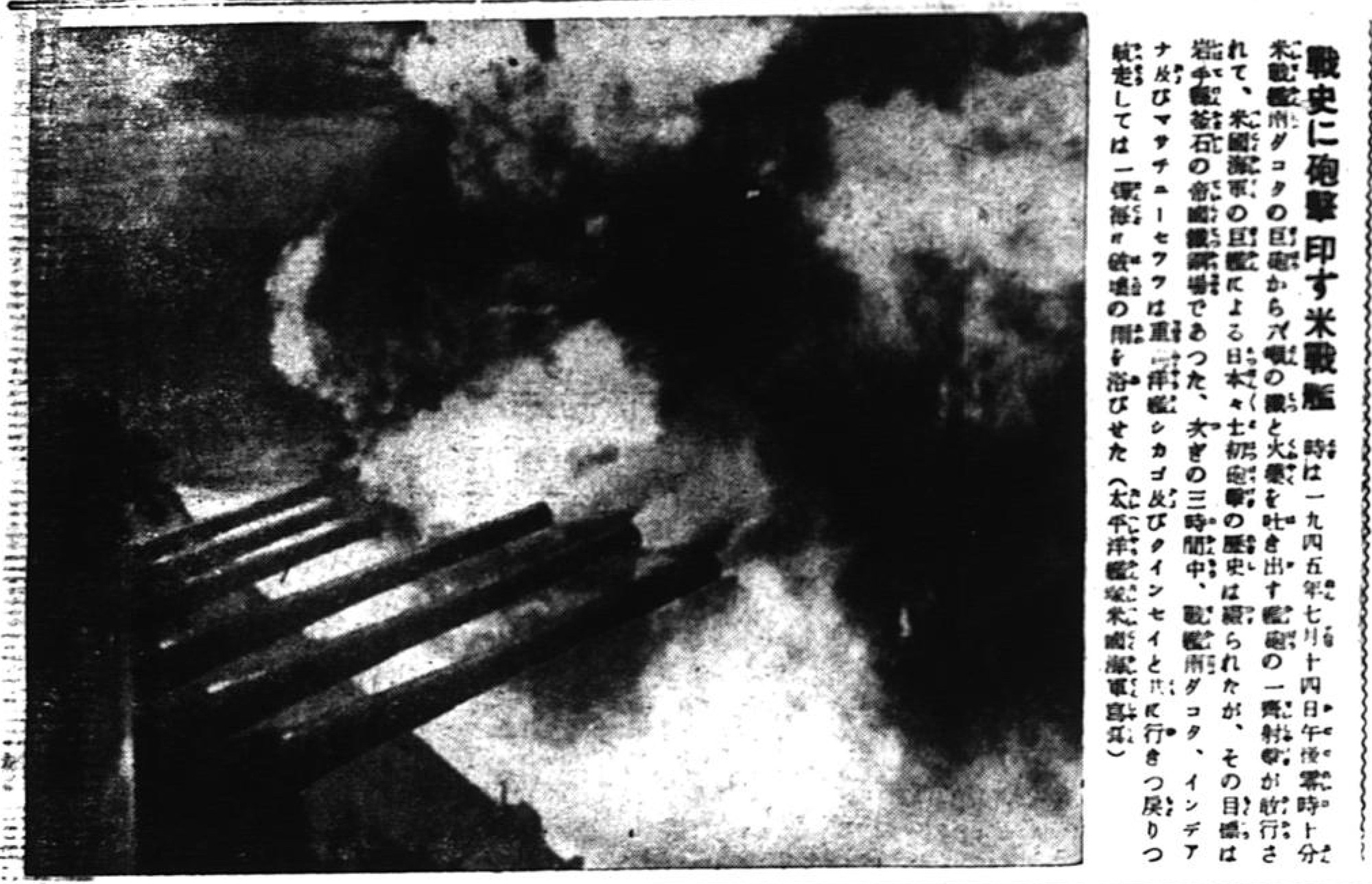

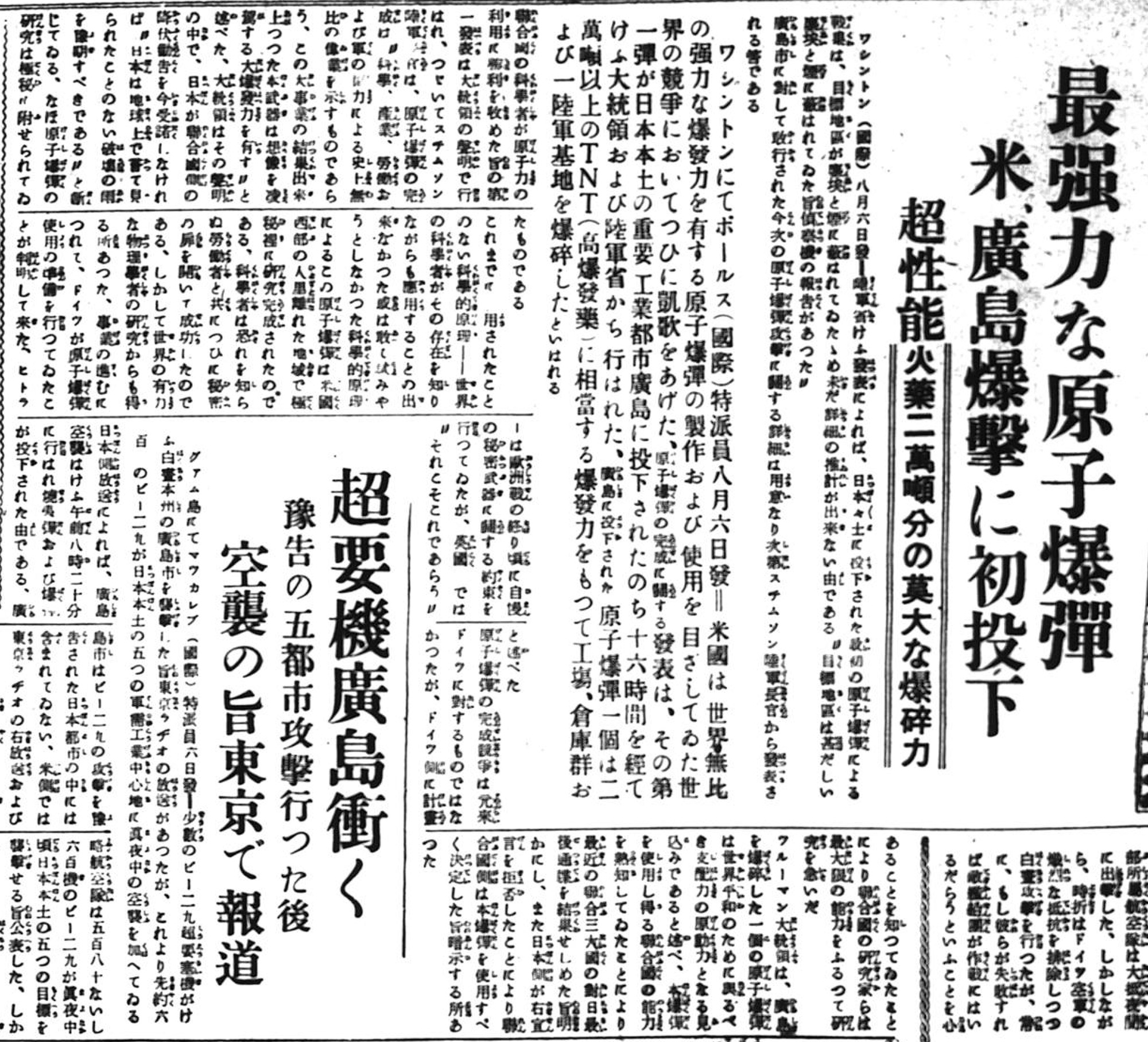

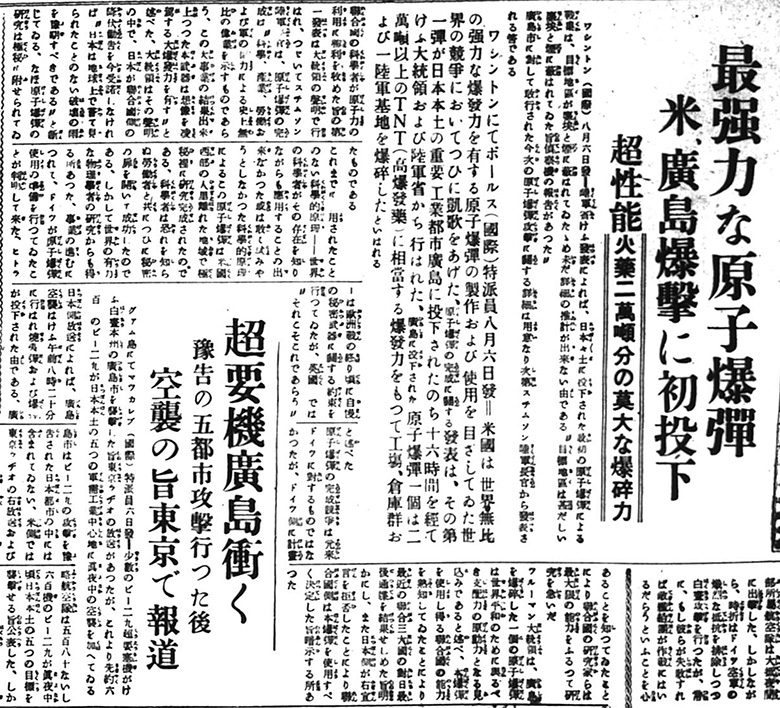

8月6日、広島への原爆投下の初報が一面トップに掲載されました(【資料T1-8】)。8月8日にはソ連の対日宣戦布告が一面トップになりましたが、原爆に関する記事も多く並び、「死者推計十五万」という米側推計、甚大な被害と国際法違反を訴える日本の対外ラジオ放送(ラジオ・トウキョウ)、ヴァチカンの驚愕と憂慮(「人種の極悪非道な破壊へ導くのみ」)、偉大な科学的発明を称えるロンドンの反応、原爆が「日本人の生命救ふ」と正当化する米政府周辺など、世界各地のさまざまな反応を伝えました(件名「Hawaii Times 1945.08.08」Ref. J23031220400、4~5画像目)。なお、日本からハワイへの移民には、広島出身者が多かったことが知られています。

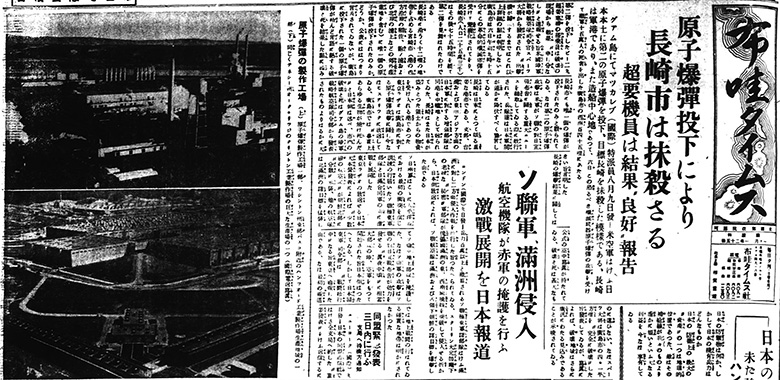

8月9日、「長崎市は抹殺さる」の見出しで、長崎への原爆投下が一面トップとなりました(【資料T1-9】)。この日は原爆製作工場の写真が隣に掲載され、原爆の威力とソ連参戦を警告する計300万枚のビラ投下計画も報じられています。

日本の降伏

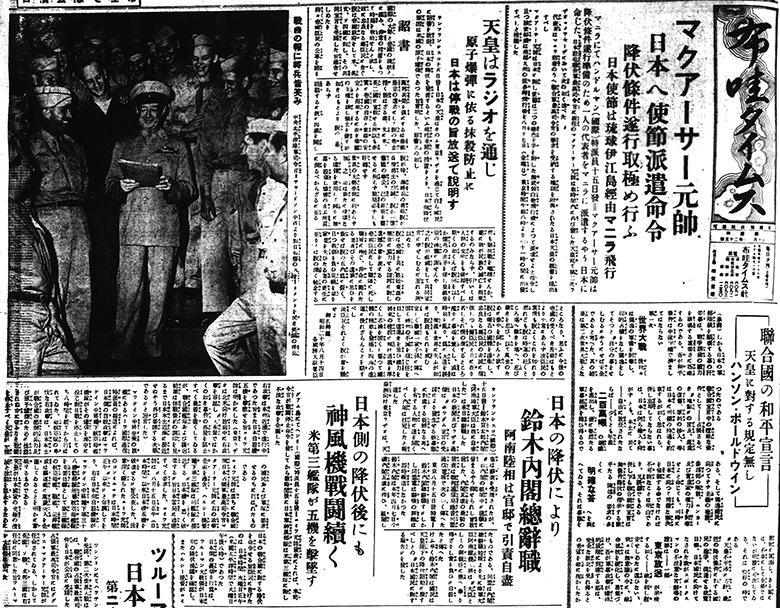

翌8月10日、日本のポツダム宣言受諾の意向が初めて伝えられ、グアム・沖縄・マニラなど各地のアメリカ兵が歓喜に沸く様子が紹介されました。翌11日には「日本側の降伏提議を四大国側が受諾す」、8月13日には「米国は緊張裡に日本の回答を待つ」、8月14日には「日本側降伏の本文明日入手の予定」の見出しがトップを飾り、8月15日、ついに日本の降伏と第二次世界大戦の終結が伝えられました(【資料T1-10】)。ハワイ時間は日本の一日遅れになりますが、日本国内とは異なり、ポツダム宣言受諾をめぐる交渉過程が日ごとに新聞で報じられていたのがわかります。

なお、連合国軍の日本進駐は8月末から始まりましたが、これと同時にアメリカの通信社の特派員たちも日本に上陸し、日本国内のさまざまな反応が伝えられるようになりました。

日系兵に関する報道

ハワイの日系社会に関する記事にも目を向けてみましょう。まず、頻繁に掲載されていたのが、日系兵の戦場での活躍や授勲、戦死や帰還、談話や手記を伝える記事です。

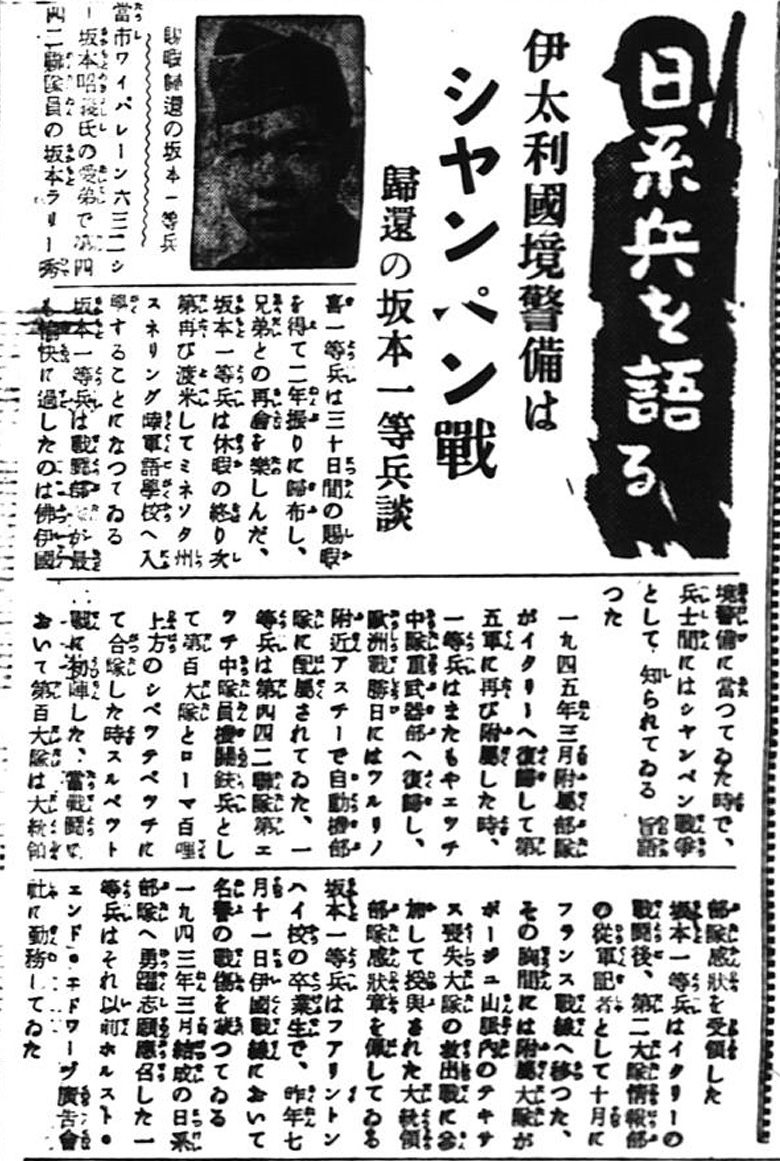

日系人を中心に編成された第442連隊戦闘団(Regimental Combat Team)や第100歩兵大隊(100th Infantry Battalion)は、欧州戦線で大戦果を挙げた部隊でした。『布哇タイムス』でもよく取り上げられており、帰還兵の手記などが掲載されました(【資料T1-11】)。なお、のちに日系人初のアメリカ連邦議員となったダニエル・K・イノウエも、第442連隊戦闘団に所属していました。イノウエの名は、現在、ホノルル国際空港の正式名称にも用いられています。

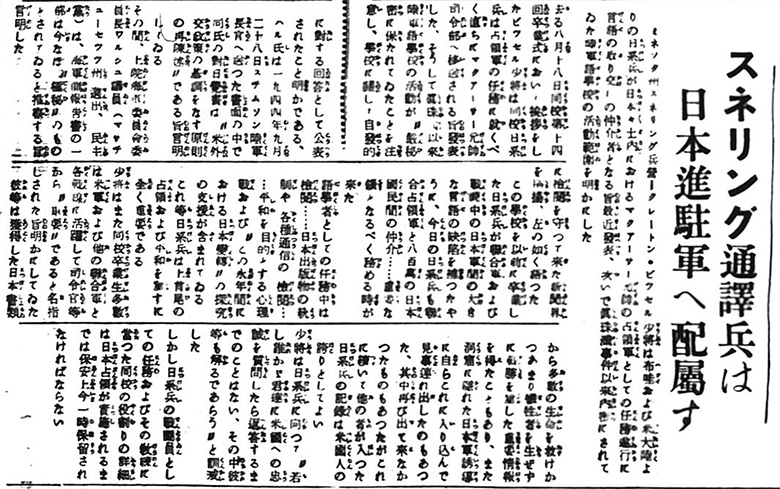

また日系兵は、対日戦では通訳兵の役割を担っていましたが、日本進駐に際して、秘密にされていた陸軍語学学校と共に、改めてその役割が注目されることになりました(【資料T1-12】)。進駐が始まってからは、ミズーリ号での調印式に参加した少尉の手紙(9月29日)、東北地方に進駐した兵士の手紙(10日16~17日)など、日系兵からハワイの家族・友人に宛てた手紙も掲載されていきます。

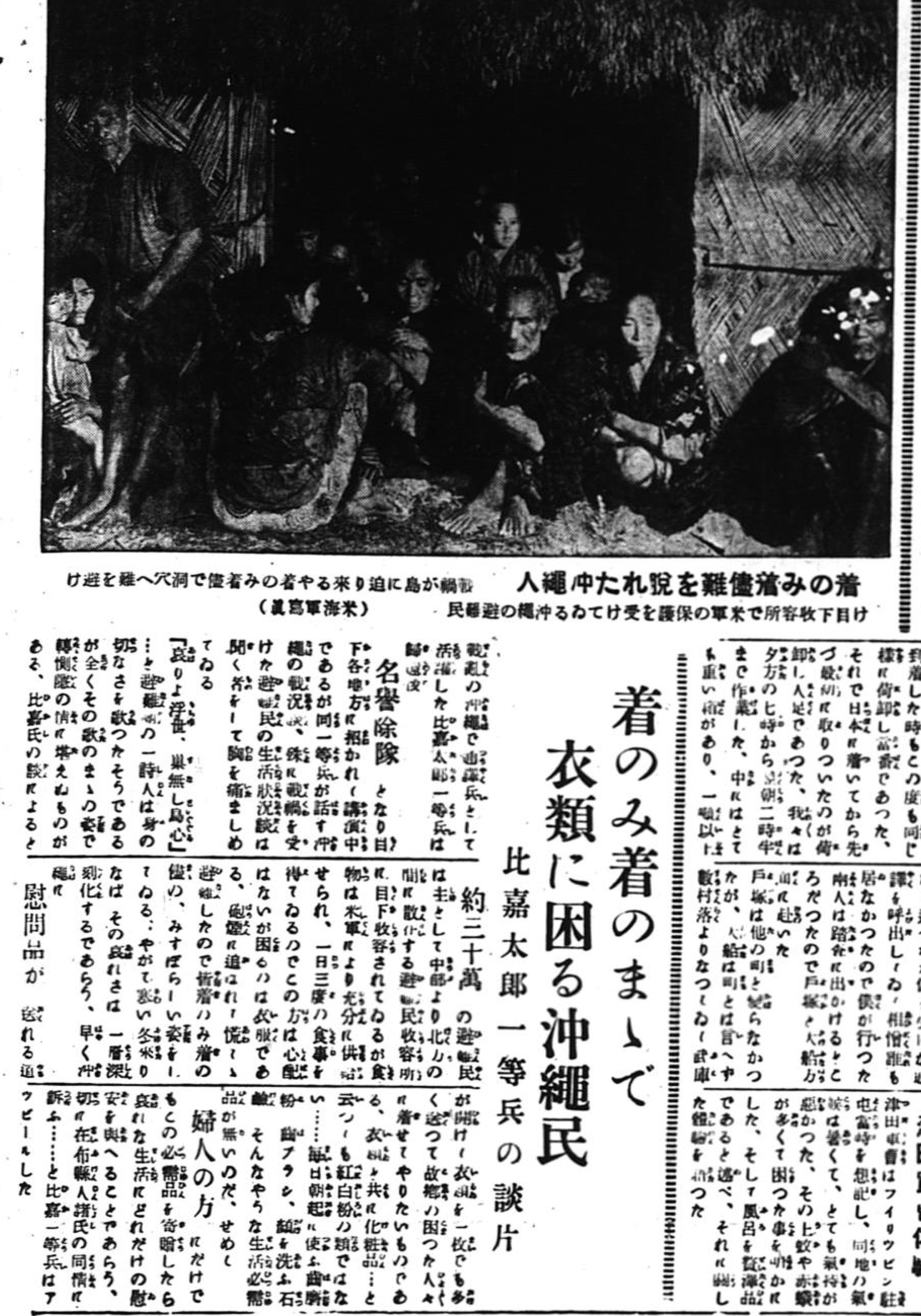

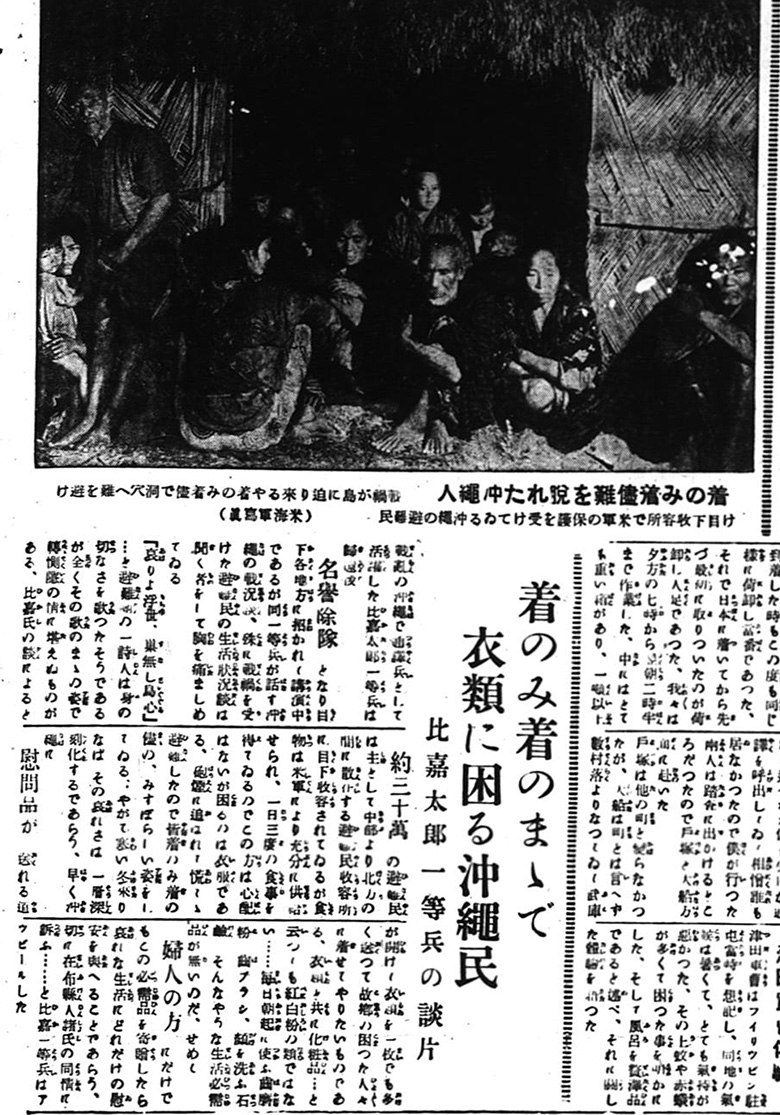

なお、ハワイへの日本人移民には沖縄出身者も多数いましたが、沖縄出身の日系二世兵・比嘉太郎は志願して激戦の沖縄に赴き、ハワイ帰還後、沖縄住民の苦しい状況を紙面や講演で伝えていきました(8月4日、9月14日、10月9日など)(【資料T1-13】)。彼の活動はその後、ハワイの沖縄救済運動のさきがけとなる衣類送付運動へと展開していくことになります。

戦時から平時へ / 日本勝利を信じた人々

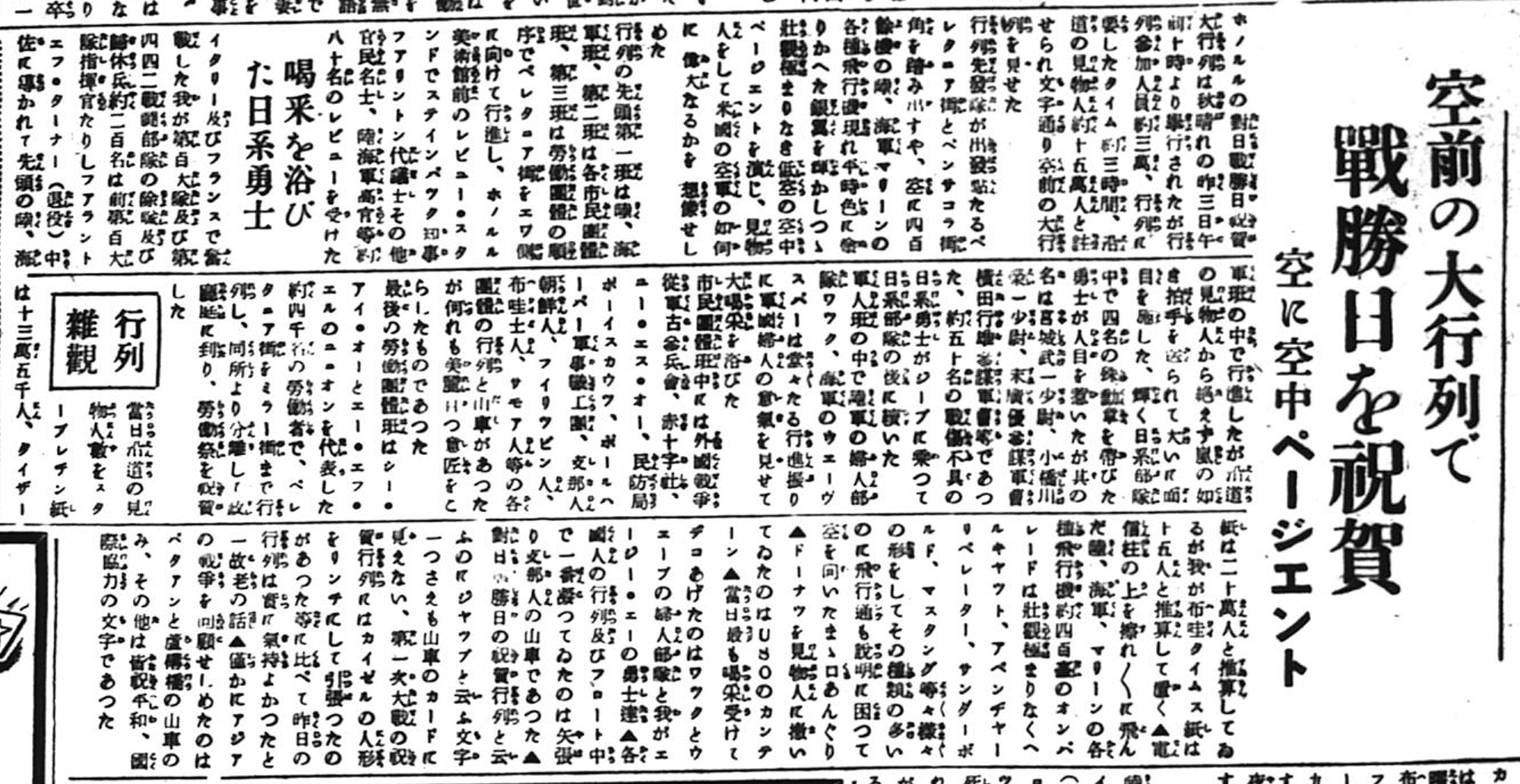

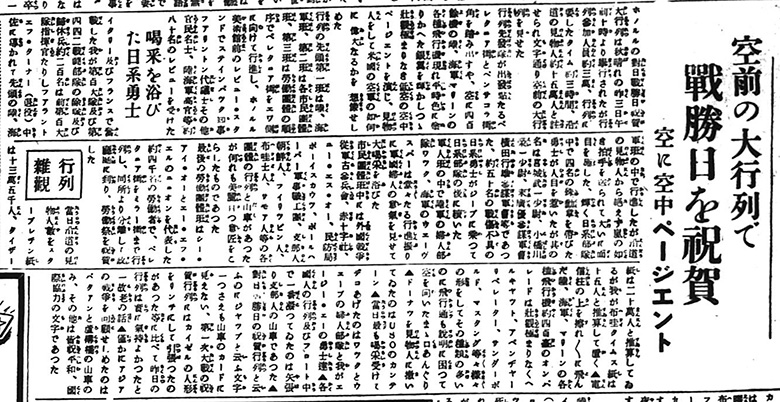

日米の開戦以来、ハワイの日系人は困難な立場に立たされてきました。しかし8月16日に保安令が全廃されて、米国籍のない日系一世に対する諸制限が解除されることになります。9月2日の降伏文書調印式当日には、ハワイのホノルルでも戦勝祝賀パレードが催されました。記事によると、行進に3万人、見物には15万人が参加したといい、第100歩兵大隊や第442連隊戦闘団の除隊・帰休兵が喝采を浴びる様子が紹介されました(【資料T1-14】)。

戦時から平時への変化は紙面構成にも現れ、コラムや投書、文芸欄などバラエティ豊かな日本語記事が見られるようになりました。9月4日の「ゴシップ」欄には「ニュースの検閲も廃止」となったので「平時の紙面充実を図りたい」との意気込みが書かれています(件名「Hawaii Times 1945.09.04」Ref. J23031224600、5画像目)。

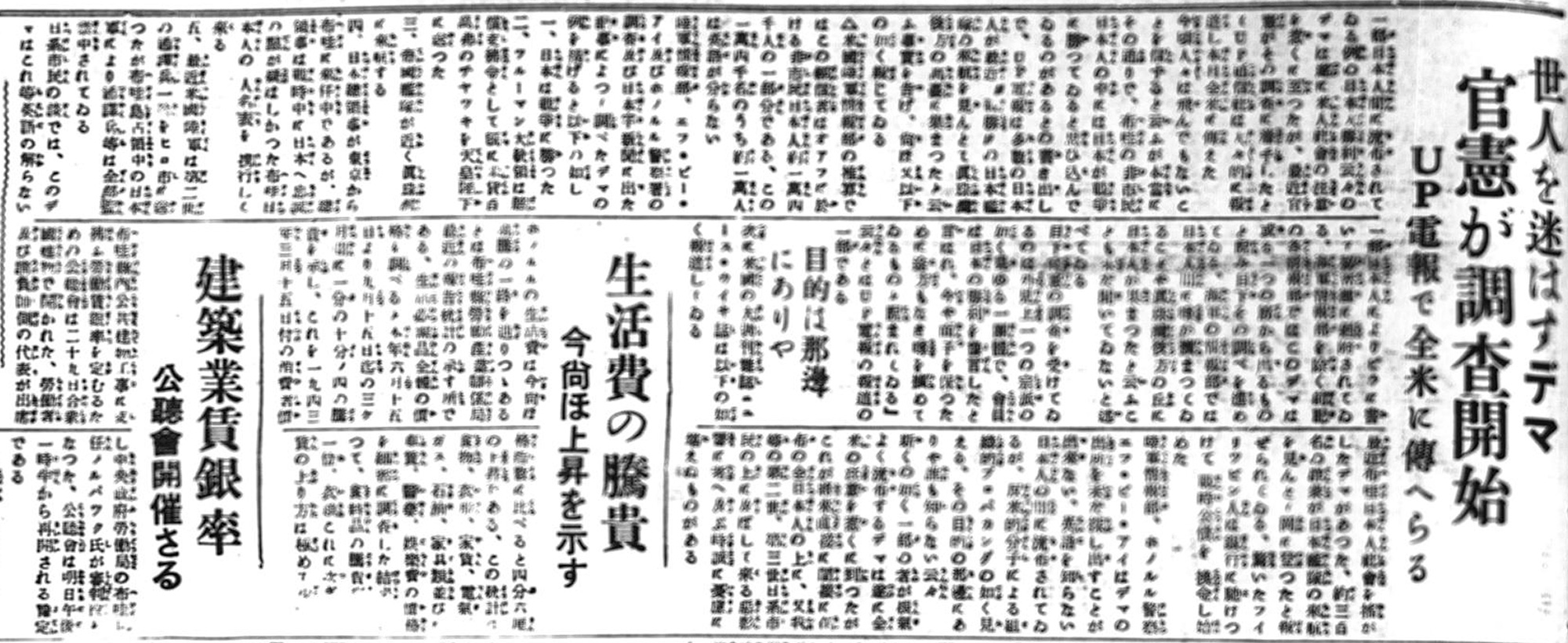

一方、勝利したのは日本の方だというデマが流れ、これを信じ込む人々もいました。主に日系一世で、戦時中から日本のラジオ・トウキョウの放送を密かに聞くなどして、日本の優勢を信じていたと言われます。

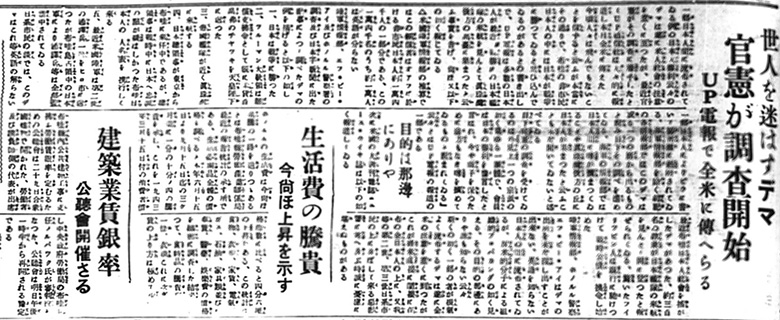

『布哇タイムス』では、10月初めに投書記事「あきらめてくれ 迷惑愚説に耳貸すな」(件名「Hawaii Times 1945.10.03」Ref. J23031229600、8画像目))が載るなど注意が促されていますが、10月30日にはUP通信社によって全米に報じられたことが大きく取り上げられました(【資料T1-15】)。10月31日の「筆硯余沫」(論説記事)は、日系兵士のおかげで高まったハワイ日系人の信用が水泡に帰することを危惧し、デマを飛ばす人を強く批判しています(件名「Hawaii Times 1945.10.31」Ref. J23031234400、5画像目)。終戦を迎えたハワイの日系人の反応は、決して一様ではありませんでした。

以上、『布哇タイムス』の紙面を、いくつかのトピックに分けてご紹介してきました。取り上げた記事は紙面全体の一部分であり、紙面構成の意図・背景、記事内容の事実性、読み手の反応などは別途検討を要します。この紙面がそのままハワイの日系人の経験を反映するわけではありませんが、当時のハワイの日系人が報じたこと・見知ったことの、実際の記録であることは確かです。それぞれのリンクから、ぜひこの貴重な資料にアクセスしてみてください。

齋藤智志(アジア歴史資料センター研究員)