第1章 日本陸海軍の「内地」復員

ポツダム宣言の受諾から「内地」復員へ

1945年7月26日、ポツダム宣言(対日降伏勧告)が発表されました。日本政府内では、ポツダム宣言の受諾による即時の戦争終結か、戦争継続をして少しでも日本に有利な条件を引き出したうえでの終戦か、という選択で意見が対立していましたが、「第4章 降伏と「国体」」でも紹介するとおり、8月14日の御前会議の場において、天皇の「聖断」によりポツダム宣言受諾の決定がなされました。

もっとも、陸軍中央の一部や陸海軍の第一線部隊からは、「国体護持」が不明瞭なままでの受諾には反対をする強硬な意見もあり、終戦までの道のりにはまだ大きな障害がありました。終戦時における陸軍の総兵力は約547万人、うち日本本土(小笠原諸島等を含む)には約238万8000人が展開していたとされます。海軍の総兵力は約242万人、その内、日本本土には約197万2000人の軍人・軍属が展開していました。これらを円滑に降伏と武装解除、そして復員させることが終戦後の課題となります。

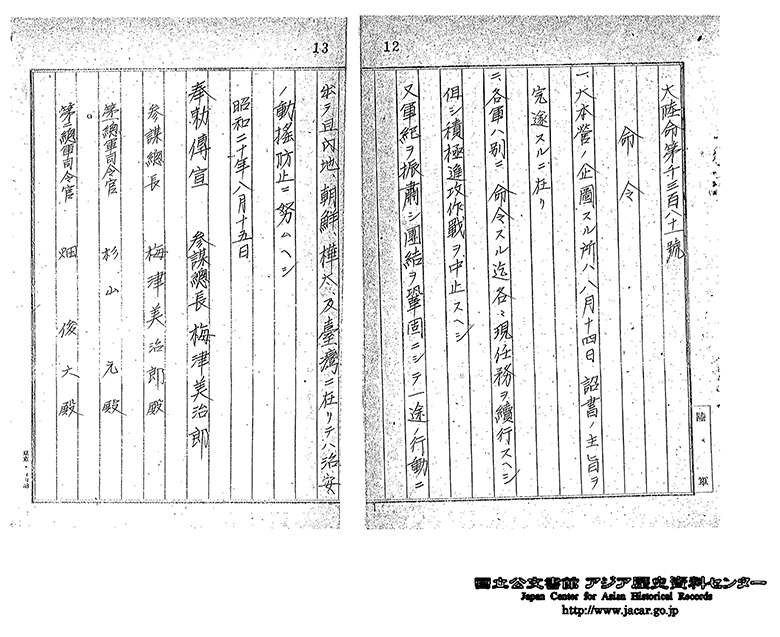

このような状況下で天皇の「詔書」と軍中央の指導力が大きな役割を果たします。天皇の命による、終戦の詔書(件名「御署名原本・昭和二十年・詔書八月十四日・大東亜戦争終結ニ関スル詔書」Ref. A04017702300)では「朕ハ茲ニ国体ヲ護持シ得テ」と記され「国体護持」について確信があることが示されていました。また、8月15日に大本営陸軍部が陸軍大臣と参謀総長の連名において陸軍全軍に向けて発出した「戦争終結の件」という電報においては、天皇の「聖断」によりポツダム宣言を受諾することが記してありました。これは、本土決戦に備えていた陸海軍、特に陸軍の武装解除と復員を円滑に実施し得た大きな理由となります。大本営は終戦の決定後は速やかに戦争継続から降伏と軍の復員に業務を転換し計画を整えていきます。

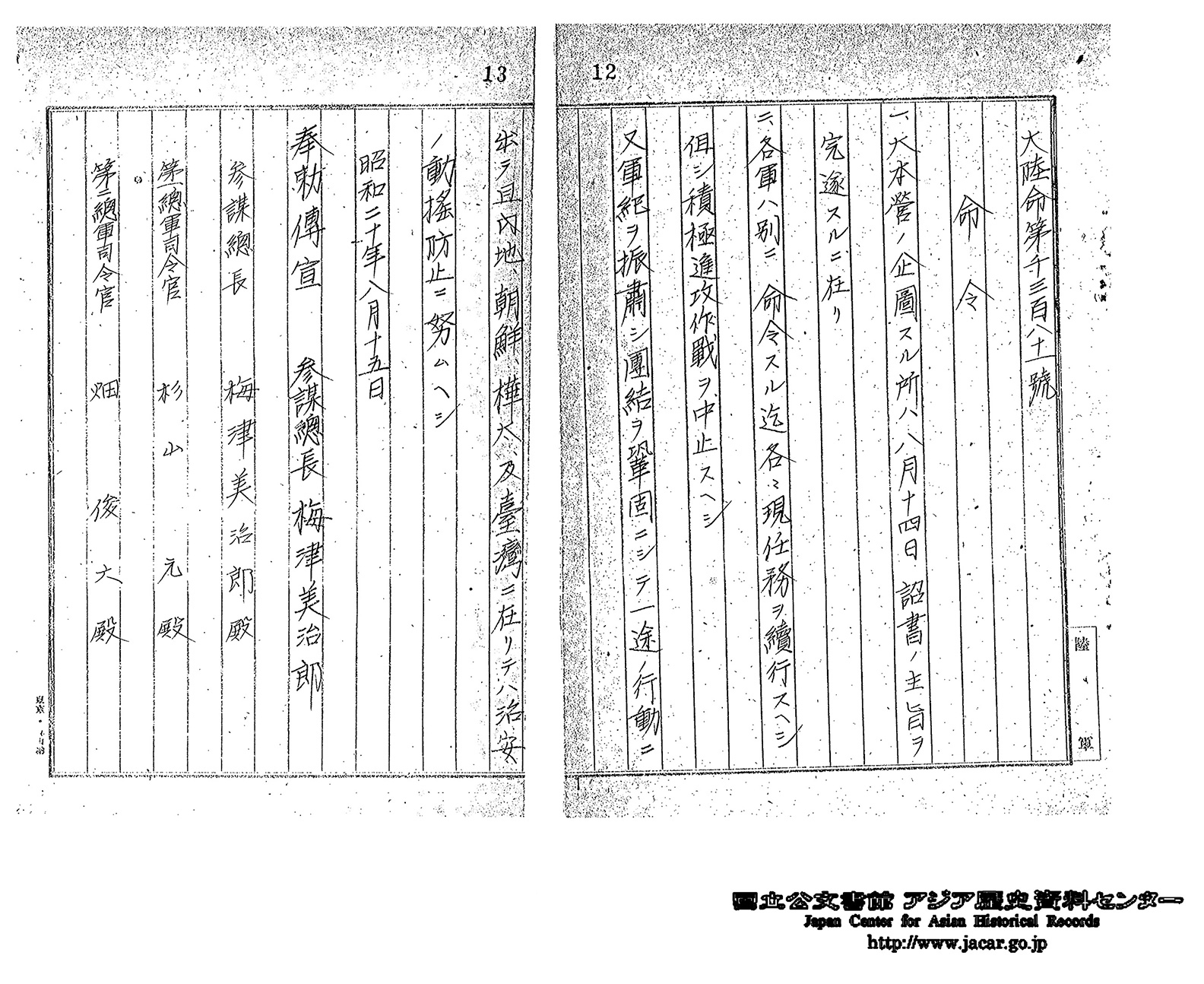

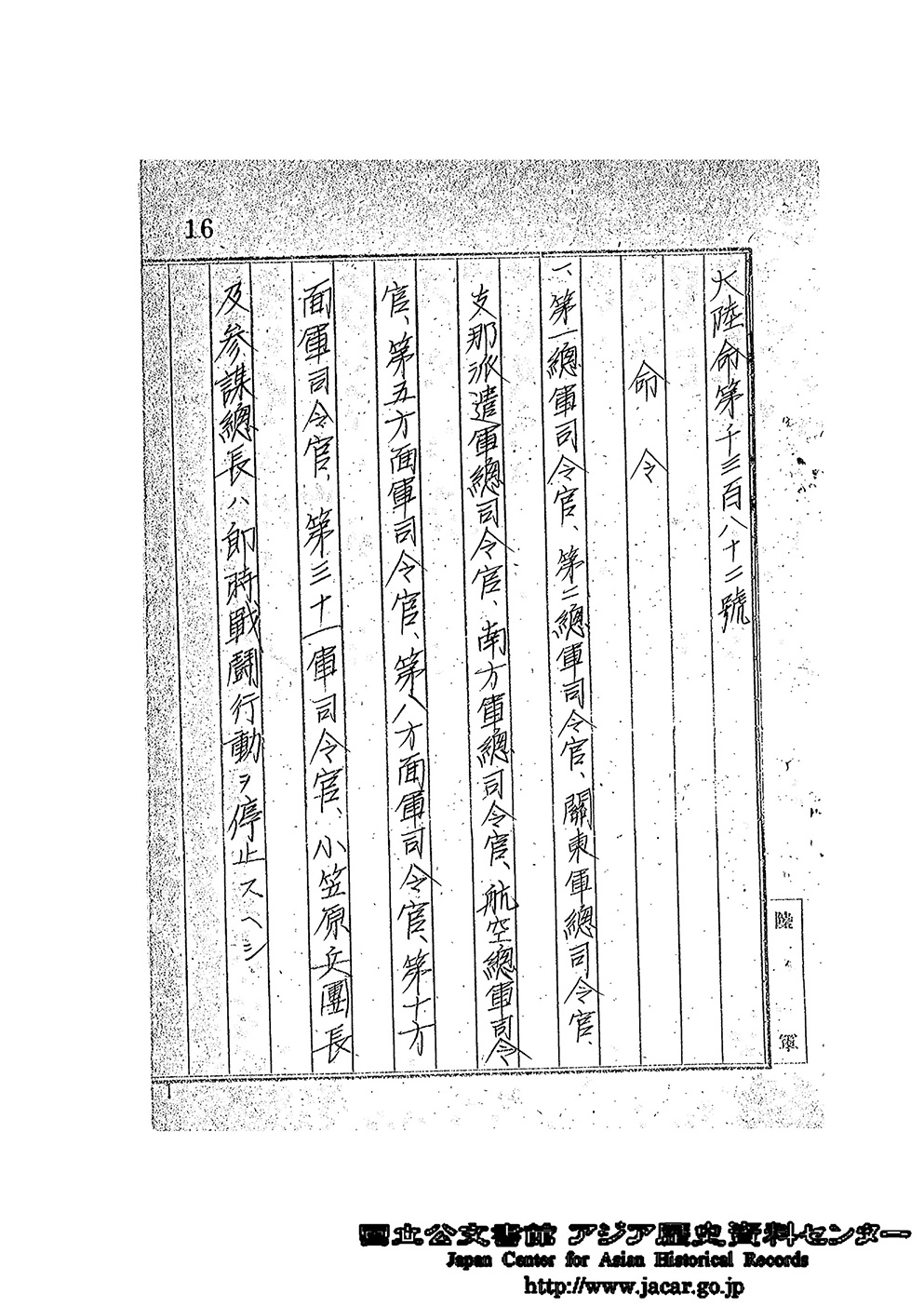

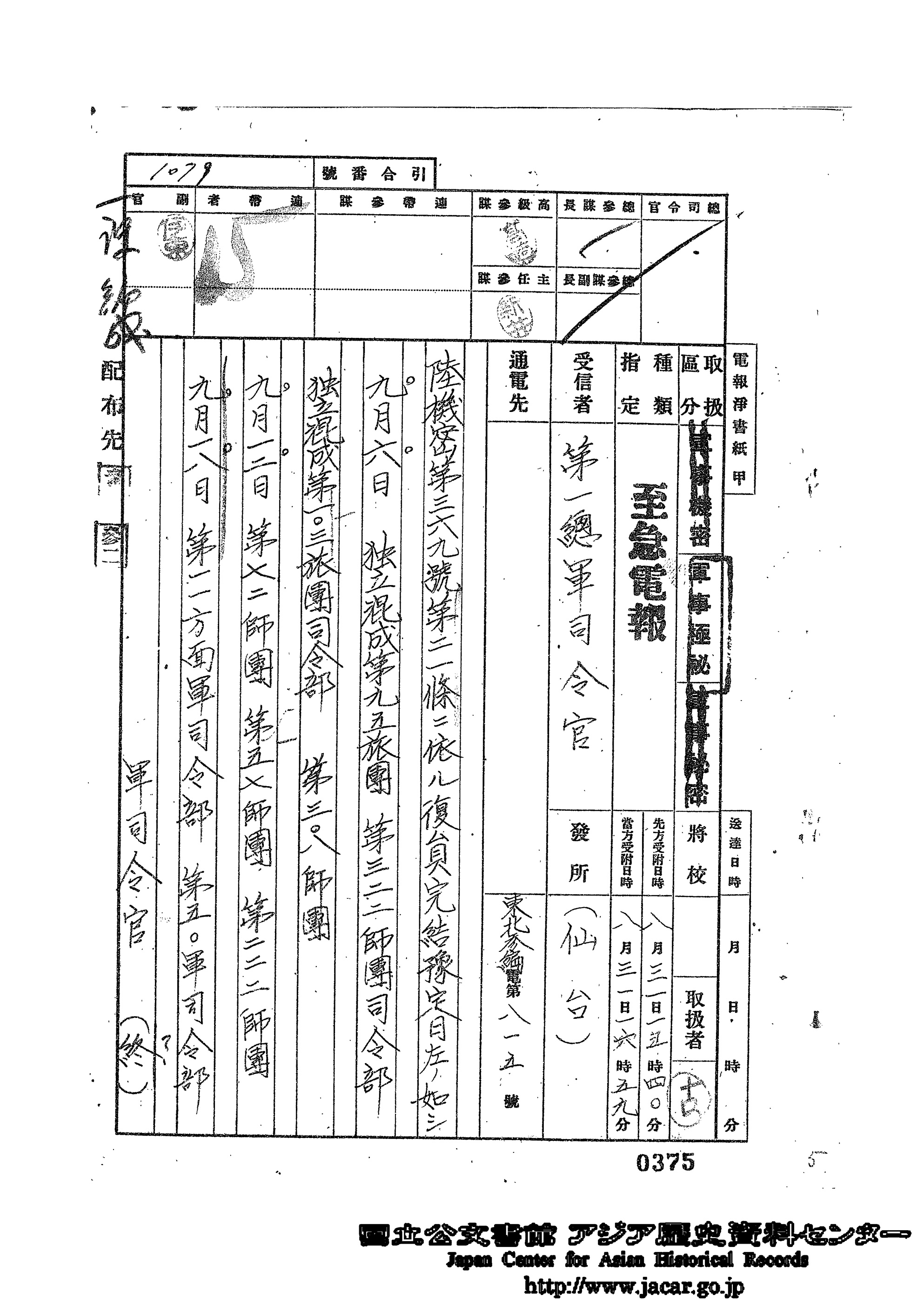

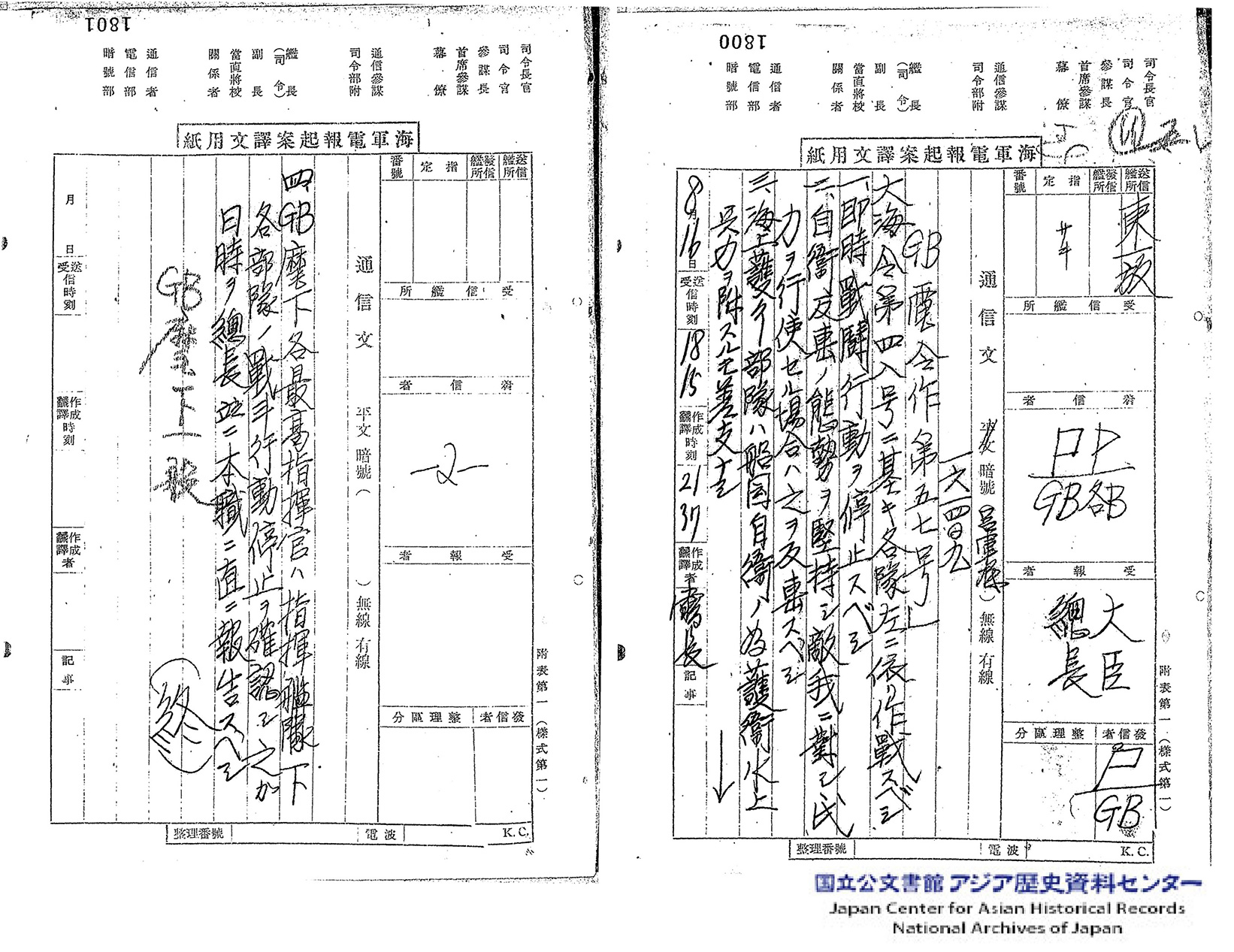

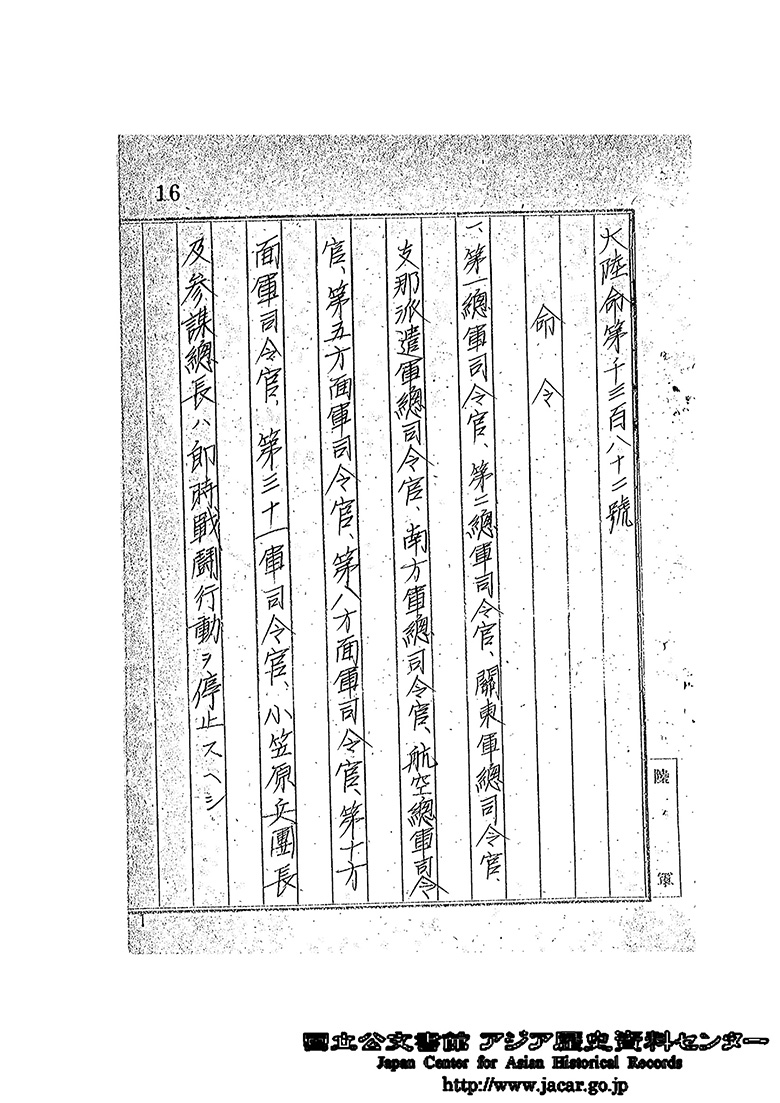

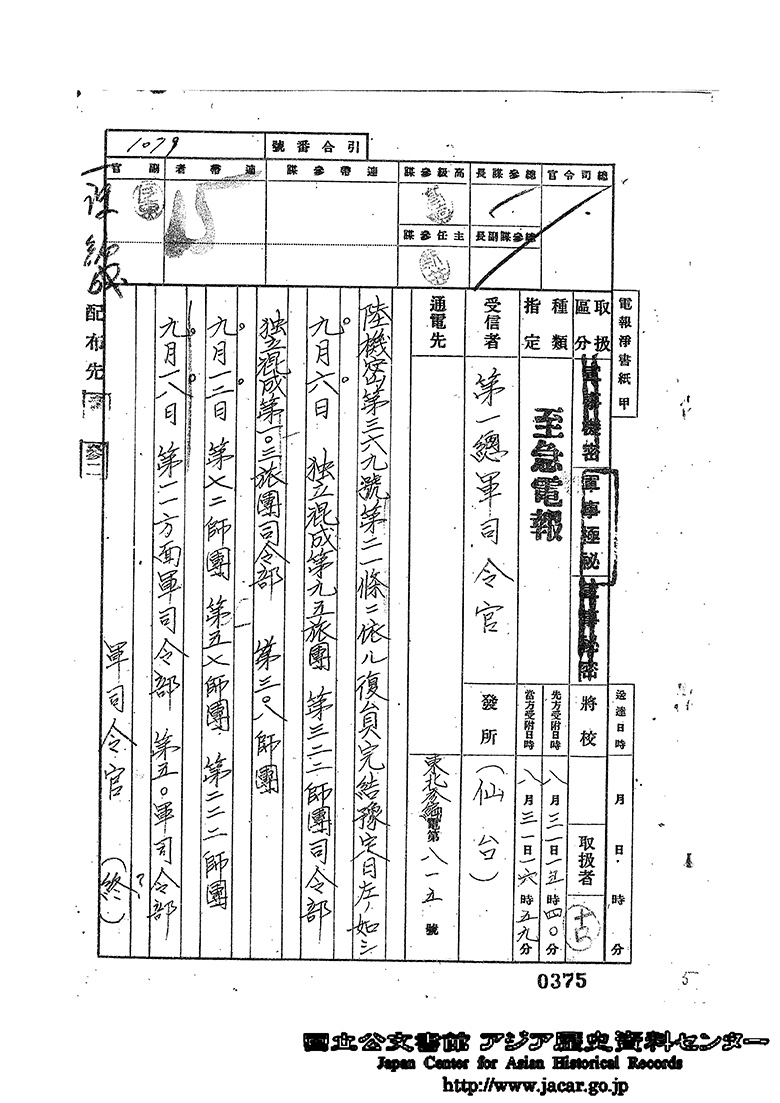

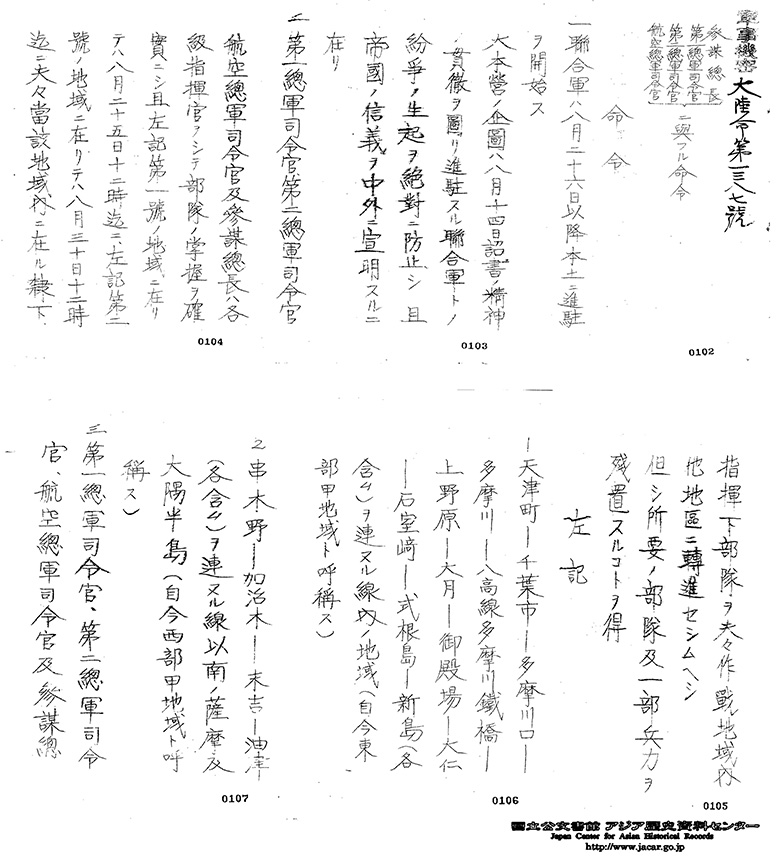

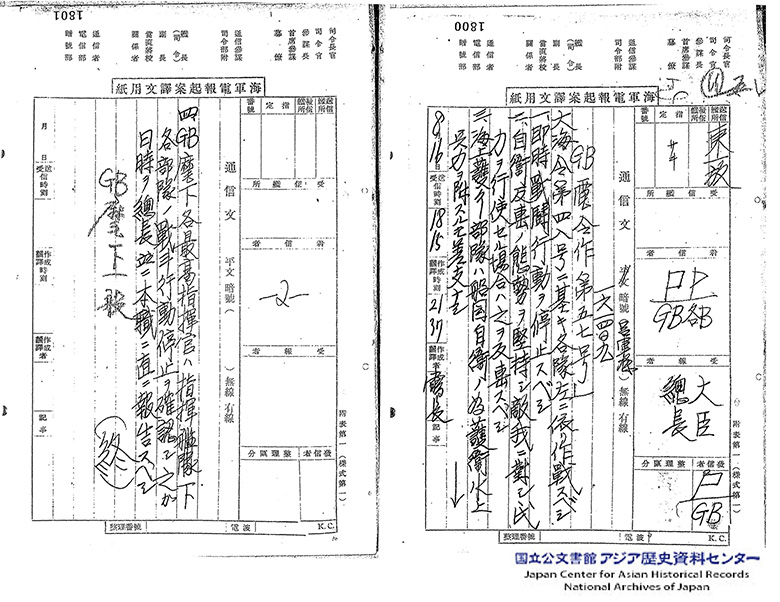

陸海軍は、8月15日から19日にかけて、「積極進攻作戦停止」(【資料1-1】)、「戦闘行動の即時停止」(【資料1-2】)、「第一線各軍の作戦任務解除」に関する命令を出し、まずは停戦を行い、次いで降伏と武装解除の準備に入ります。これらの命令により陸海軍の各部隊は停戦と部隊集結を開始します。

一方で、満洲・朝鮮・千島・樺太ではソ連軍の侵攻が続き、ソ連側が停戦の交渉に応じなかったために困難な状況が続いていました。こうした状況を改善するために、8月16日以降、大本営は在マニラのGHQ(連合国軍総司令部)にソ連軍の侵攻停止を要請し、完全な停戦に向けて準備を開始します。また、アメリカ政府及び連合国軍最高司令官に就任したマッカーサーは日本側に使節団の派遣を要請し、8月19日に日本側は河辺虎四郎参謀次長を全権とする使節団をマニラに派遣します。使節団はマニラで連合軍の本土進駐に関する打ち合わせを行い(マニラ会談)、一般命令第一号を受領し、8月21日に東京に帰還します。

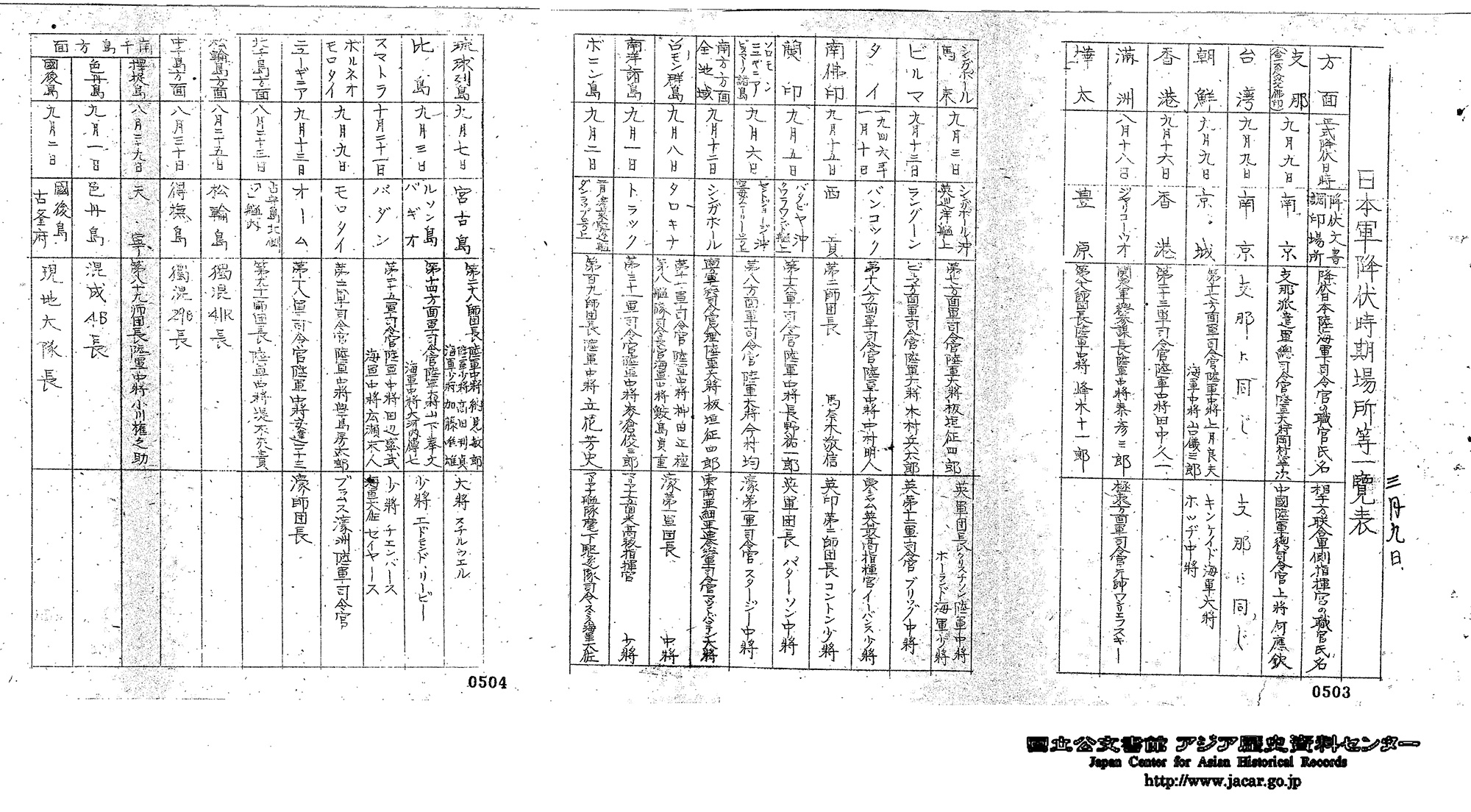

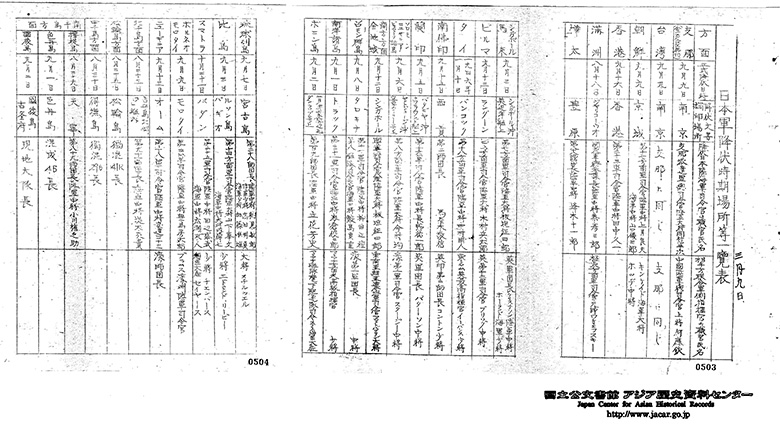

マニラ会談以降、外地に展開する陸軍の総軍、方面軍司令官、海軍の各艦隊司令官は大本営命令に基づき、連合国への降伏のために、連合国軍の各戦域司令官と会談を行い、降伏と武装解除の準備が進められていきます(【資料1-3】)。

ポツダム宣言では、「日本軍」の無条件降伏と武装解除、本国への帰還が求められていました。太平洋戦争後の「復員」といえば、海外から復員船で日本に帰還し、引揚港から復員列車に乗ってそれぞれの郷里に戻ってゆく姿がイメージされるのではないでしょうか。しかしそうした「外地」からの復員・引揚に先立って、「内地」でも復員が進められていました。前述のとおり、終戦時、陸軍は「内地」に約238万8000人が、海軍は「内地」に約197万2000人が所在していました。「内地」復員は、これらの人員の整理を1945年内にほとんど完了させたことに特色があります。「外地」からの復員・引揚は第2部に譲ることとし、ここでは「内地」に配属されていた軍人・軍属がどのように身分を解かれ、帰郷していったのかに注目します。

なお、本章でご紹介する資料は当センターデータベースで公開している資料を対象としています。復員に関する資料(特に海軍復員資料の多く)は厚生労働省が保有しております。また、防衛研究所が所蔵する終戦処理関係資料などもまだアジ歴に提供されていないものが多数ありますので、閲覧を希望される場合は他機関所蔵資料をご参照ください。

復員の定義と「内地」の地方復員組織

厚生省援護局庶務課記録係編『続々・引揚援護の記録』によると、復員の定義とその変化は次のようになります。従来、復員とは動員部隊を常時の態勢に復することを意味していましたが、太平洋戦争後の陸海軍の復員は軍の解体と同義に変化します。ポツダム宣言に基づき、復員するのは単に戦時に動員された部隊だけでなく陸海軍全組織となりました。軍の全組織の復員とは軍隊の解体と同義であり、実際に復員の定義もそのように拡大したとされています。また、組織に対して用いられていた復員でしたが、個々の軍人・軍属が身分を解除されることも復員と呼ばれるようになります。さらに日本国憲法が施行された後は、法令上の軍人・軍属という身分が無くなったため、外地に残る軍隊の未復員の軍人・軍属は公務員に準ずる扱いとなり、未復員者という身分を解除されることも復員と呼ばれるようになりました。

陸軍の「内地」の復員組織は、本土決戦に備えて構築された機関が終戦処理機関に改組されて活用されます。

終戦時の日本陸軍には、東日本の作戦部隊を統率する第一総軍、西日本の作戦部隊を統括する第二総軍、航空部隊を統率する航空総軍が置かれ、日本各地を担当する方面軍・軍管区がその指揮下にありました。復員が始まると、陸軍の地方復員機構として、第一総軍が東部復員連絡局、第二総軍が西部復員連絡局に改組され、北部・東北・東部・東海・中部・中国・四国・西部軍管区軍司令部がそれぞれ、北部・東北・東部・東海・中部・中国・四国・西部復員監部に改組され「内地」復員の現場実務を担いました。本土決戦に備えて構築された方面軍・軍管区制度は、終戦を受けて一転、地方復員監部に改組されて復員業務に活かされます。

他方、海軍では地方の復員機構として鎮守府・警備府が、地方復員局に改組されて実務にあたりました。横須賀・呉・佐世保・舞鶴・大湊地方復員局の他、大阪地方復員局が置かれ、これらは陸軍の各復員監部(旧軍管区司令部)と同格とされています。この他の復員機構の変遷や組織図については、アジ歴グロッサリー「公文書に見る終戦 -復員・引揚の記録-」をご覧ください。

「内地」における陸軍部隊の復員準備

厚生省援護局『引揚げと援護三十年の歩み』によると、陸軍の「内地」復員の実施予定時期は4つに区分され、①9月10日までに約100万人(8月中に復員した兵力を含む。)、②9月11日から20日までに約65万人、③9月21日から30日までの期間に約40万人、④その後から10月15日までの期間に約15万人をそれぞれ復員させると計画されました。「内地」部隊の復員完結期日は10月15日と予定され、15日における残存兵力は約10万人となるように計画されました。この復員完結期日は終戦(8月15日)の2カ月後であり、これは占領軍と「内地」部隊との間における関係性を考慮し、復員は早い方がよいと判断された結果決められたものでした。

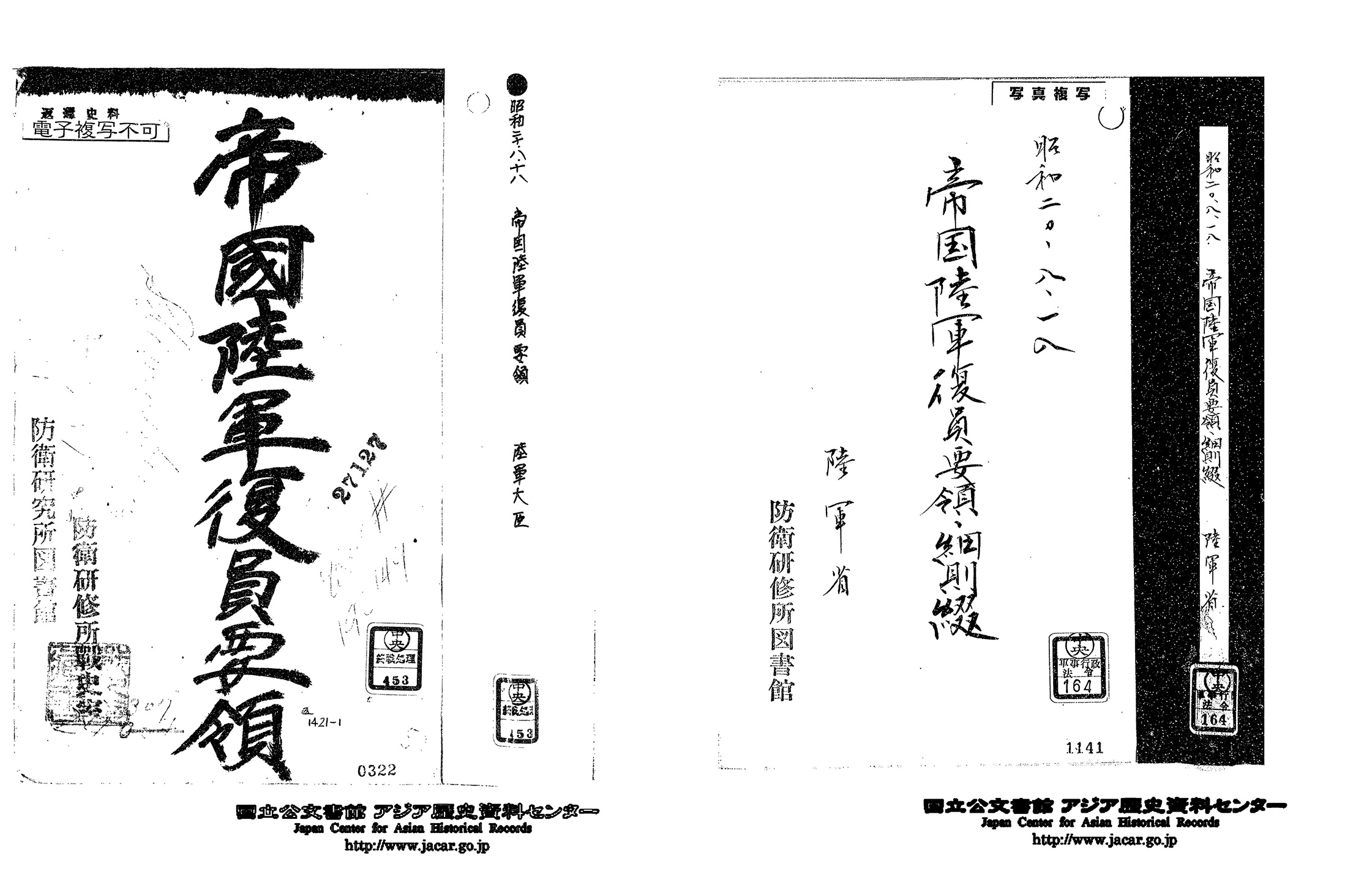

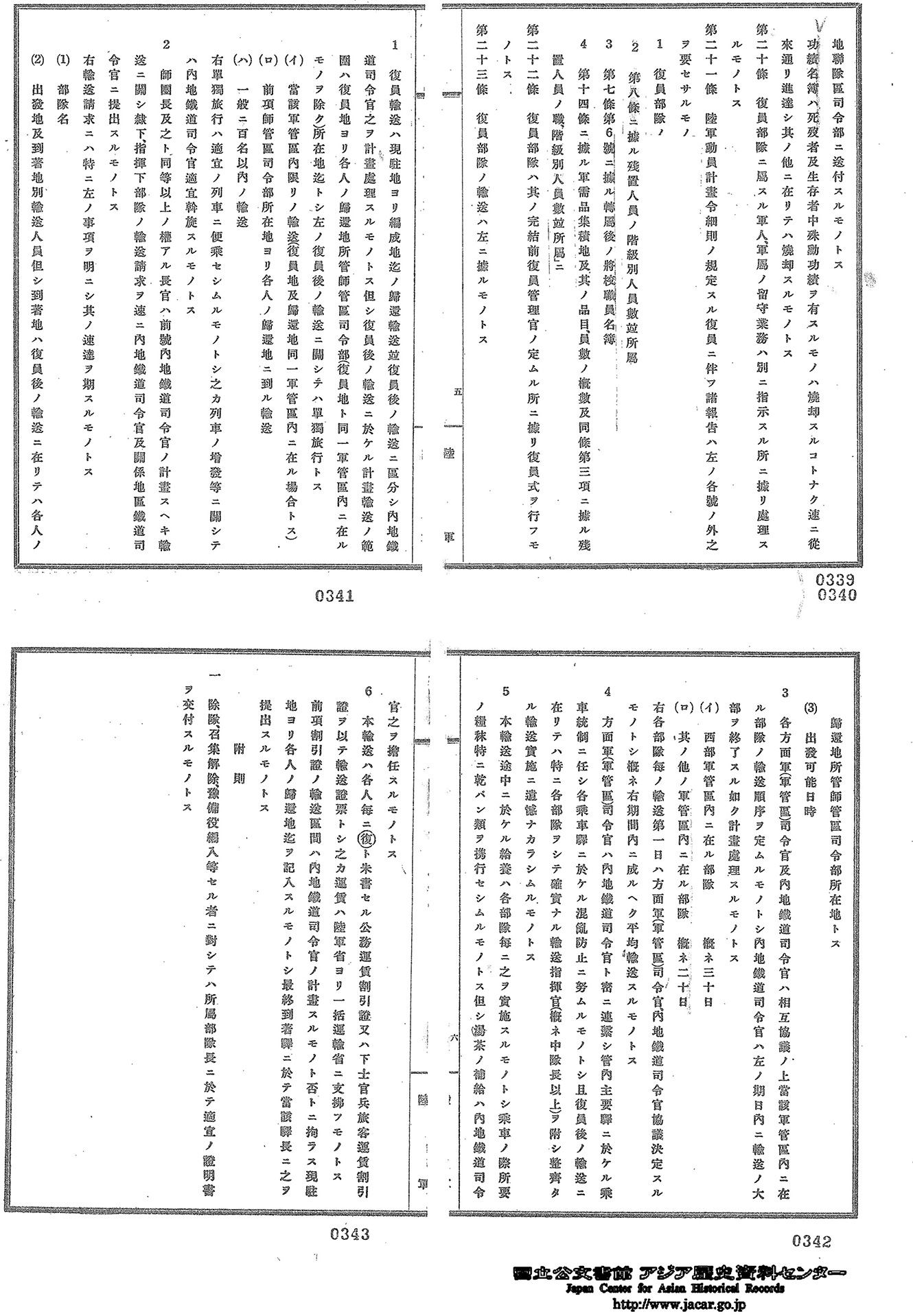

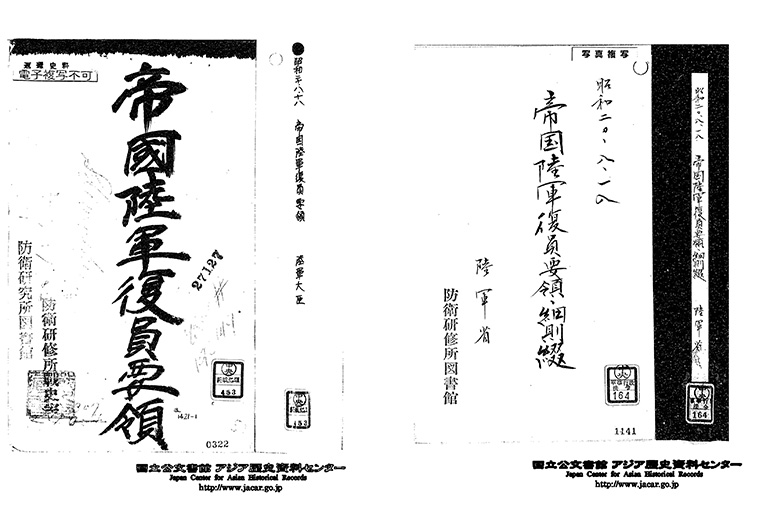

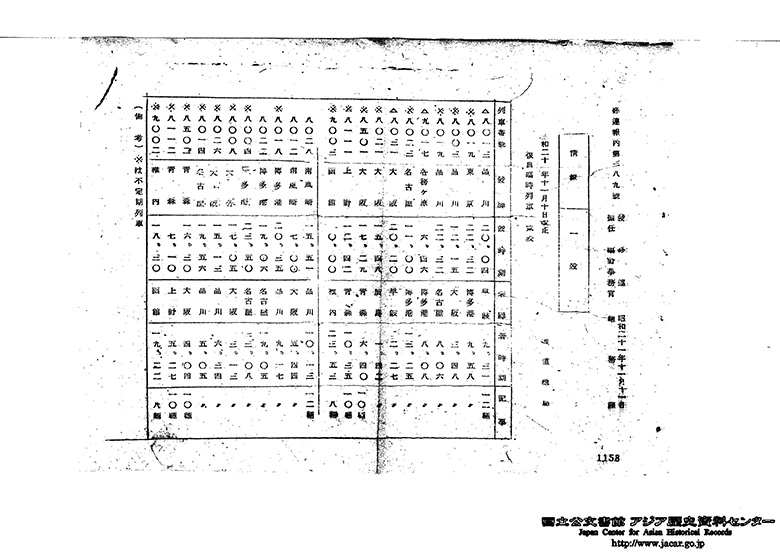

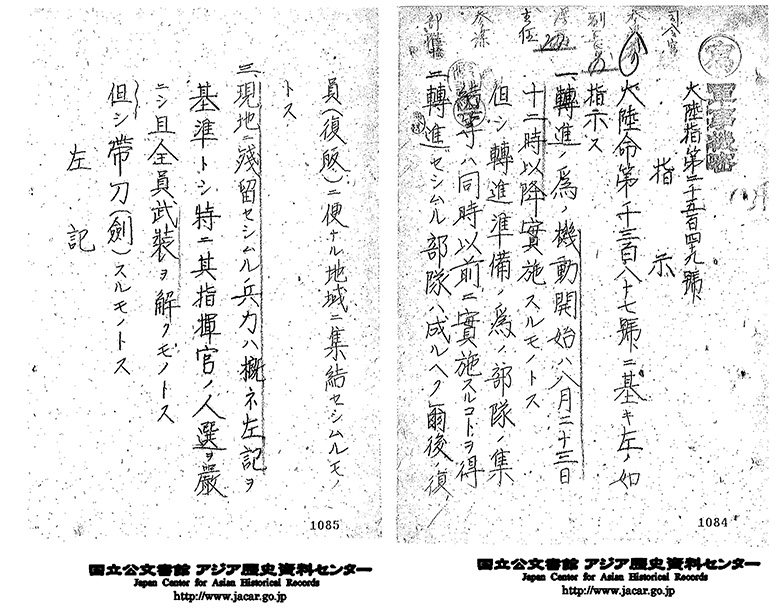

8月18日、総復員のための帝国陸軍復員要領(昭和20年8月18日軍令陸甲第116号)が制定され、23日に帝国陸軍復員要領細則(昭和20年8月18日陸機密第369号)が示達されました(【資料1-4】)。以下それぞれ「要領」、「細則」と略称します。

表紙「帝国陸軍復員要領.細則綴 昭和20年8月18日」(画像右)。 (Ref. C13070718400)(画像右)、一部編集。

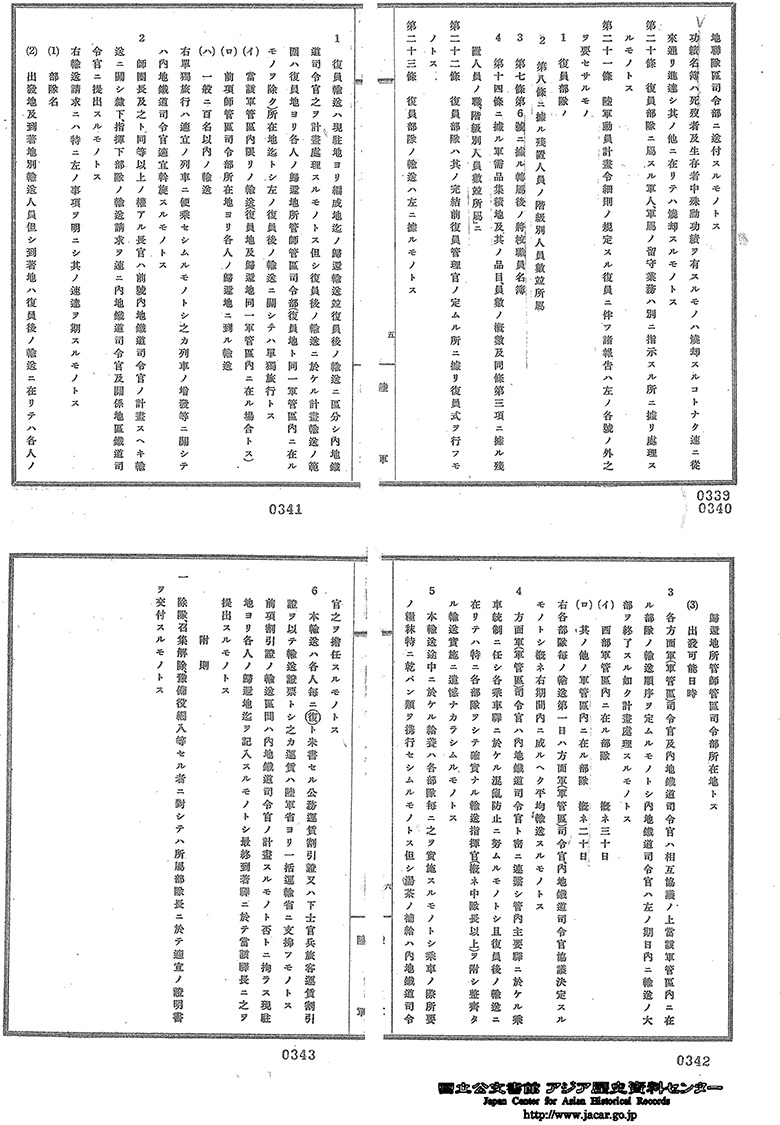

「内地」に配置されていた陸軍兵力の帰還時の混乱を回避するため、「細則」には復員輸送について細かく規定されています(「細則」第23条)(【資料1-5】)。この「細則」中の復員輸送規定部分に、軍管区体制を用いた復員規定を見ることができます。

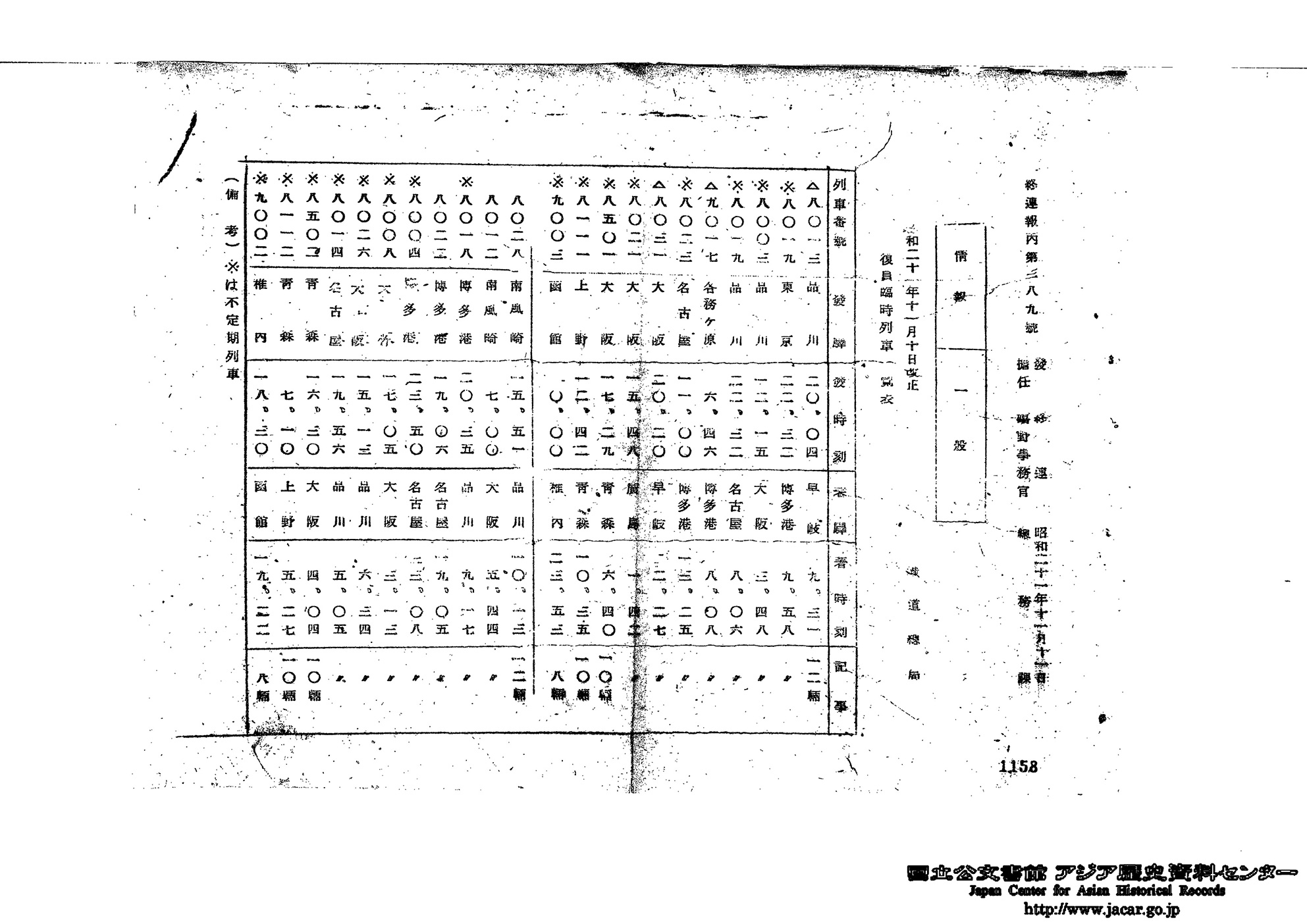

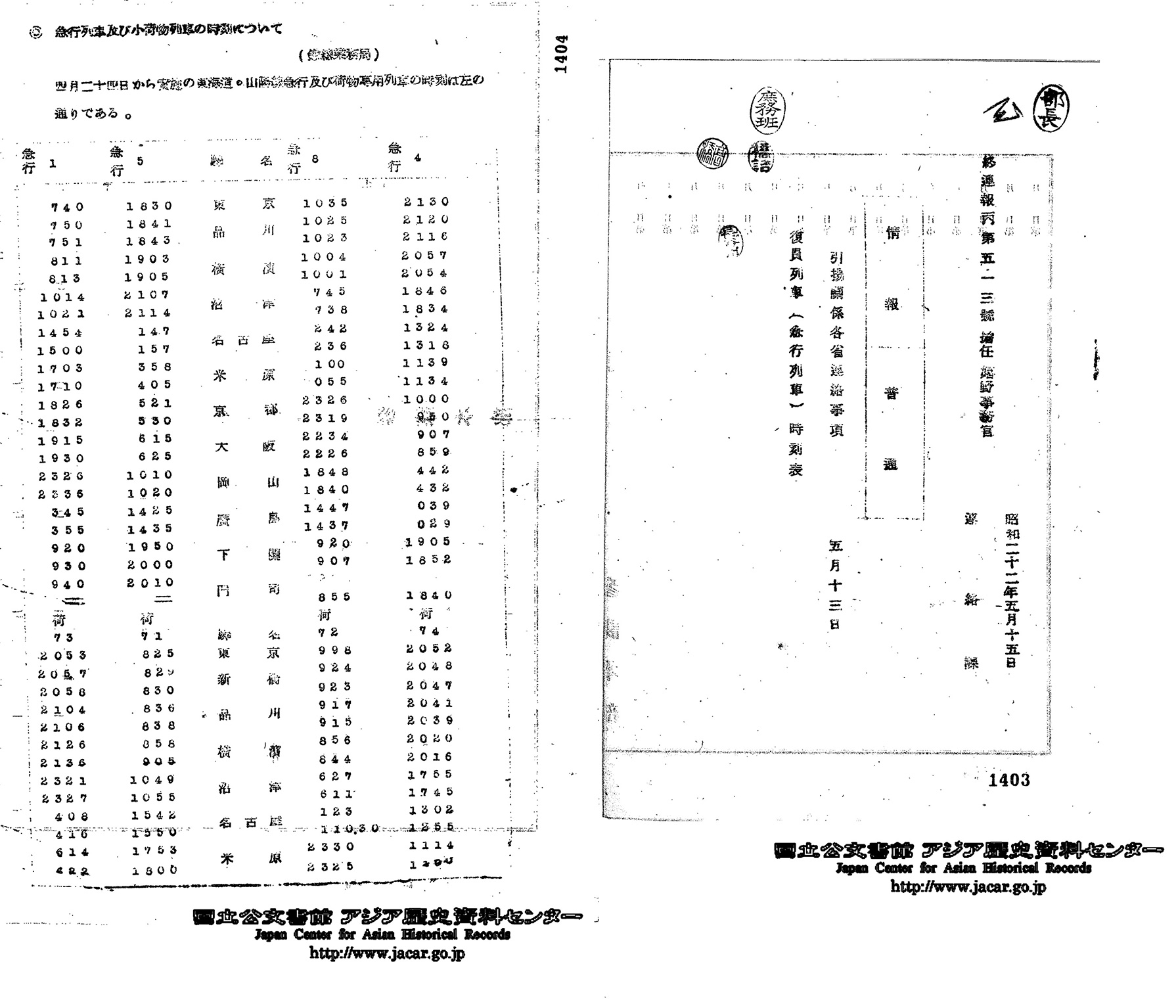

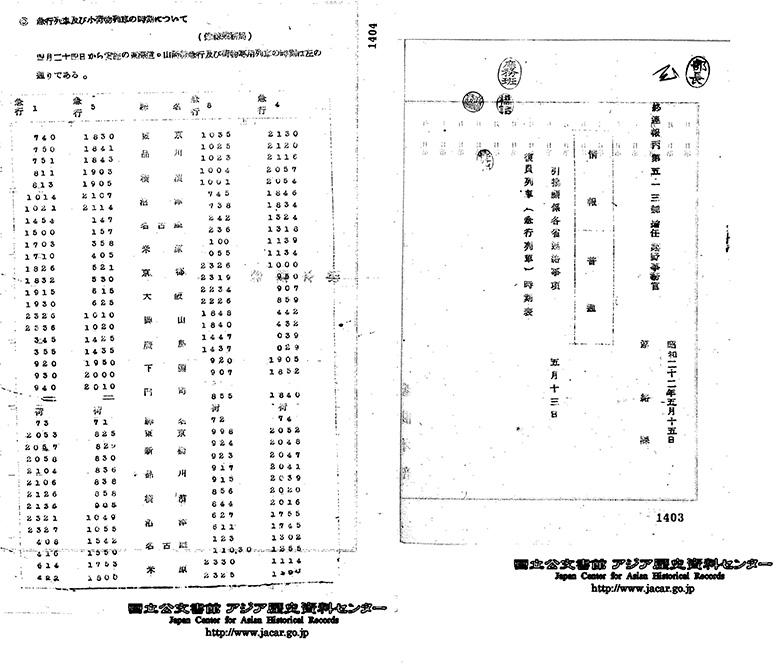

復員輸送は、現駐地から編成地まで帰還する輸送(復員前の輸送)と、編成地から帰還地所管師管区司令部までの輸送(復員後の輸送)という2つに分けられます。輸送の範囲は、各人の帰還地所管師管区司令部の所在地までとされ、それ以降は単独旅行と決められました。単独旅行とはいえ大勢が移動するので、内地鉄道司令官は列車の増発などを適宜斡旋するものと定められました。復員にかかる列車の増発について、現在、当センター内に保有している資料はあまり多くありませんが、1946年11月10日時点の復員臨時列車一覧表(【資料1-6】)や、1947年5月13日時点の復員列車(急行列車)時刻表(【資料1-7】)などを閲覧することができます。

これら復員輸送にかかる運賃は陸軍省が一括で運輸省に支払うと規定されており、復員する各人は、輸送証票として復と朱書された公務運賃割引証か下士官兵旅客運賃割引証を各人の最終到着駅の駅長に提出すると定められています(「細則」第23条第6項)。

多数の部隊の復員輸送計画を処理するのは内地鉄道司令官でした。内地鉄道司令官および関係地区の鉄道司令官は、師団長および同等以上の長官から、部隊名と出発地・到着地別に輸送人員を記した輸送請求を受け取るとされました(「細則」第23条第2項)。そして、各方面軍(軍管区)司令官と内地鉄道司令官が協議して部隊の輸送順序が決定されました。各部隊の出発可能日時も、各方面軍(軍管区)司令官および内地鉄道司令官が決めました。

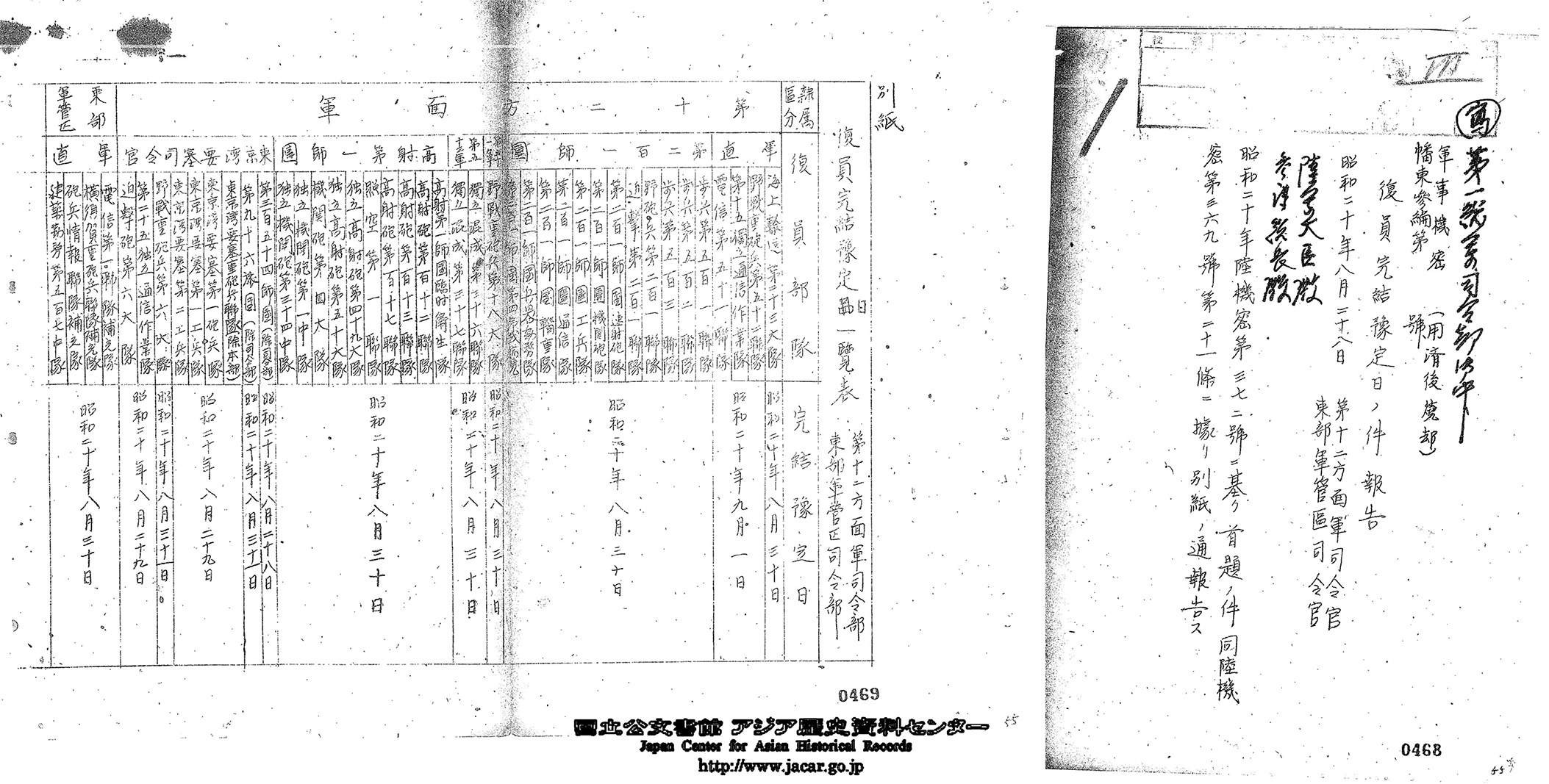

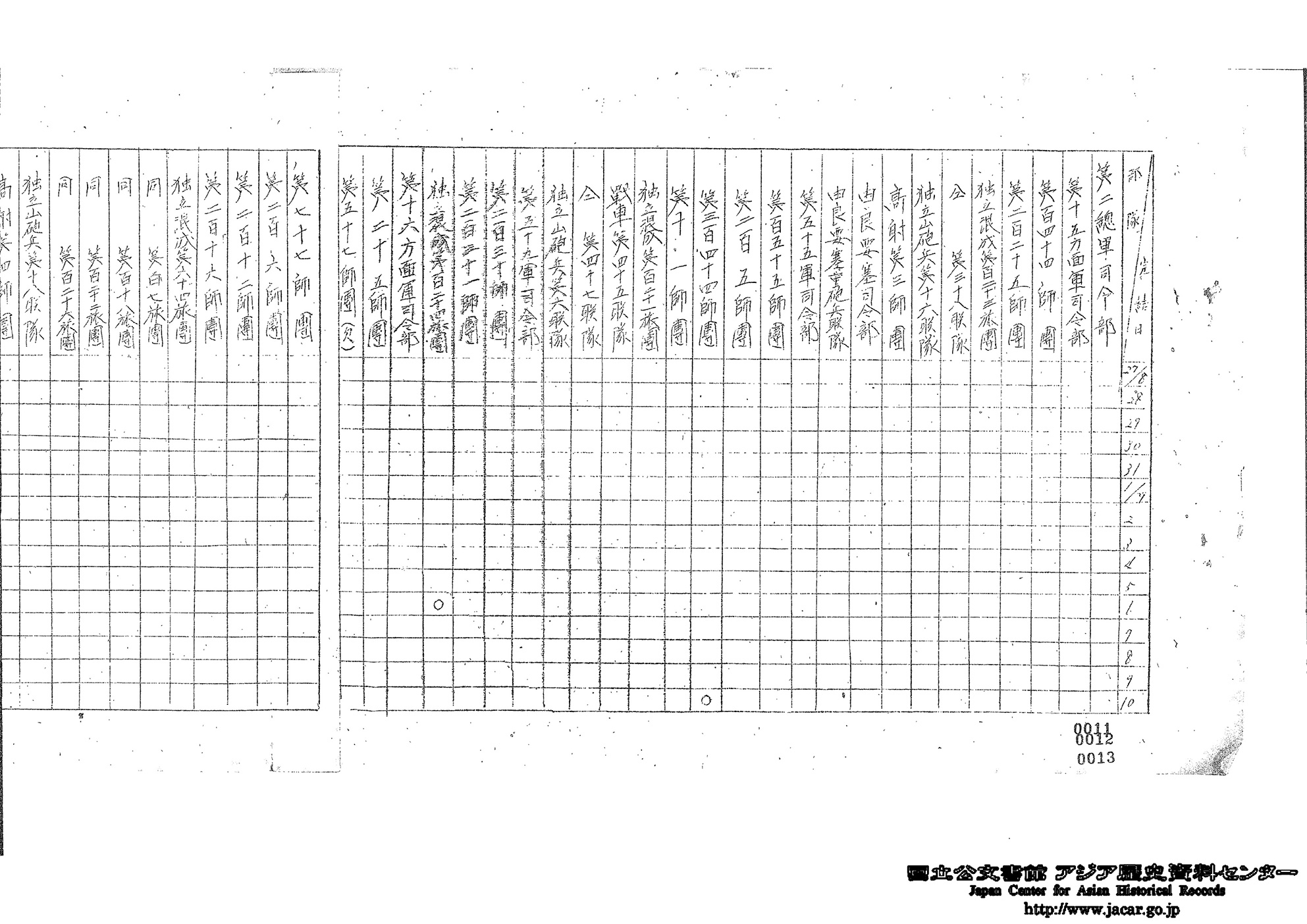

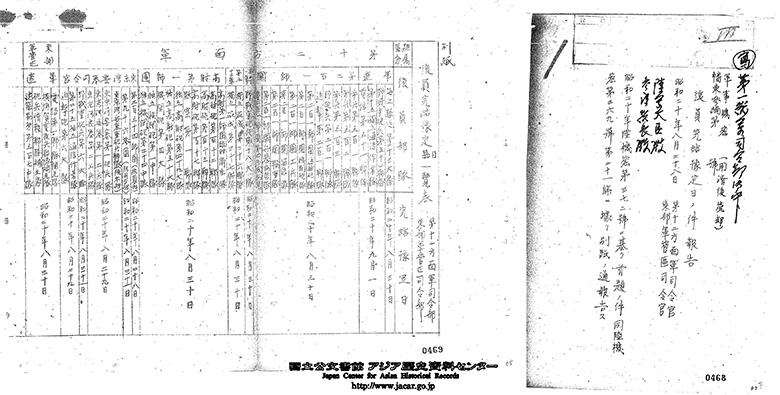

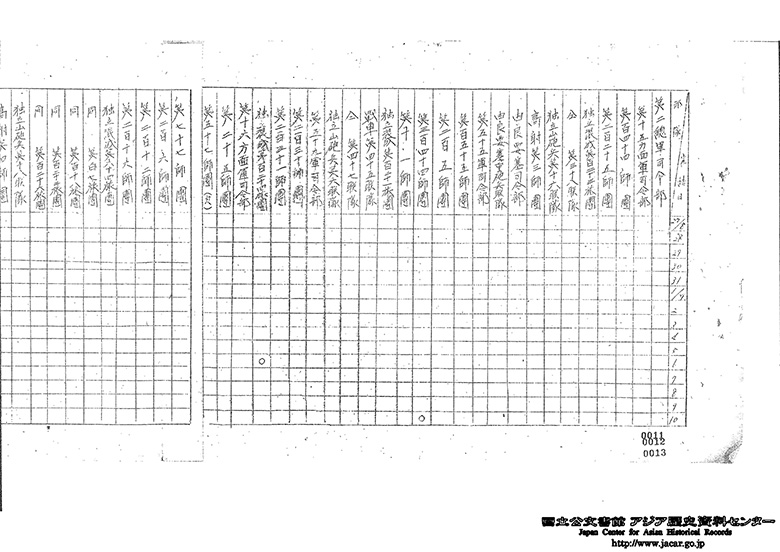

「細則」・各総軍復員規定・各方面軍の復員規定などに従い、各軍管区司令官は復員予定を作成し、それぞれの総軍司令官や陸軍大臣などに復員予定日を報告しています。たとえば、8月28日、第十二方面軍司令官兼東部軍管区司令官は、陸軍大臣と参謀総長に対して復員予定表を報告しています(【資料1-8】)。また、【資料1-9】のように、第一総軍司令官に対して電報で復員完結予定日を送った例もみられます。

このように、復員にあたって、方面軍(軍管区)司令官と内地鉄道司令官との間に密な連携が求められました。この連携によって輸送実施は「遺憾ナカラシムルモノ」にするように計画され、各駅の「混乱防止ニ努ムル」よう図られました(「細則」第23条第4項)。

マニラ会談後、アメリカ軍第一次進駐計画が日本側にもたらされました。その計画は、8月26日に先遣隊が厚木に到着し、28日以降に、米陸軍第8軍の主力が相模湾・東京湾周辺地区に、同じく28日以降に米陸軍第6軍の一部が鹿屋に進駐するというものでした。

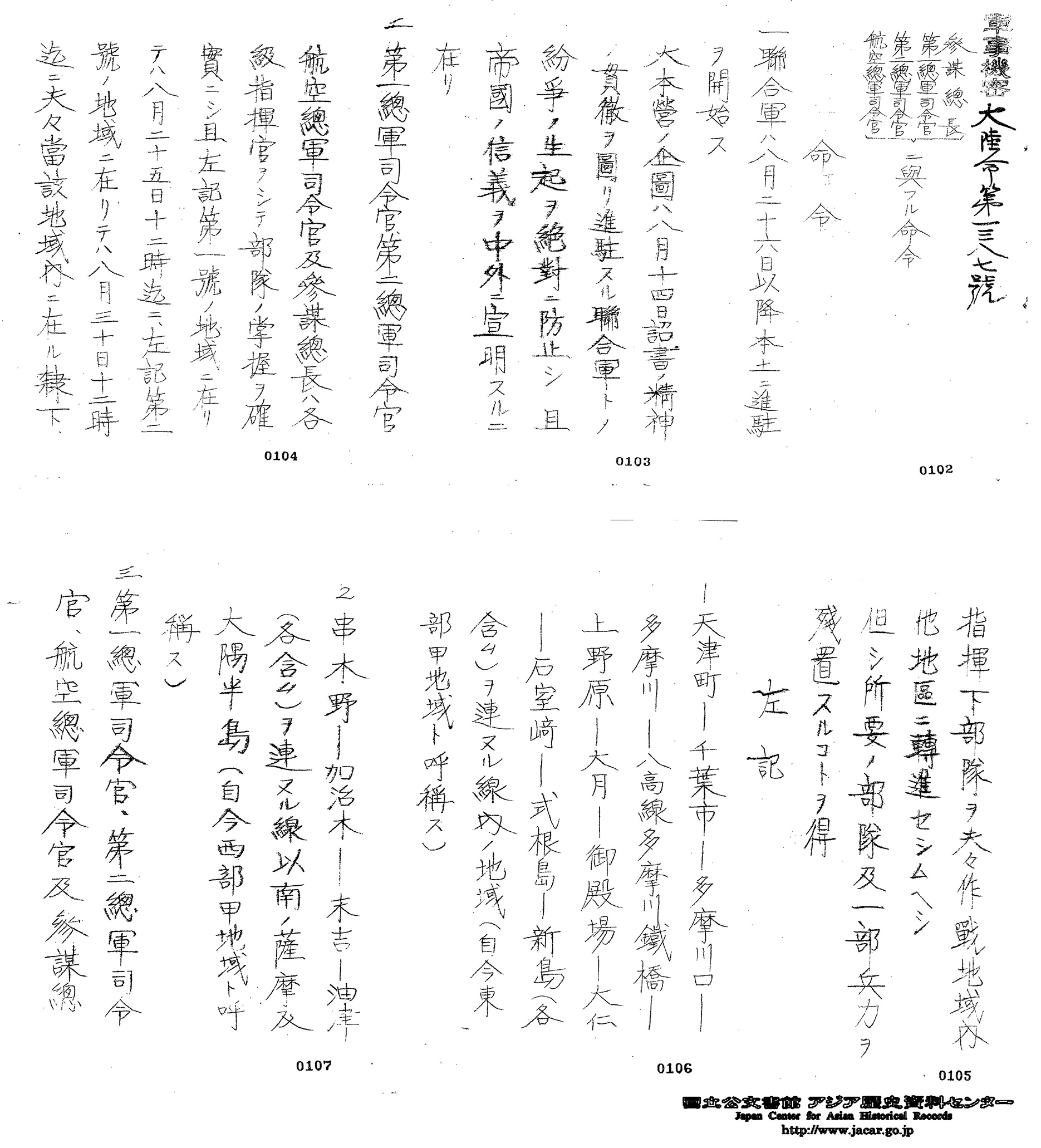

その計画を受け、昭和20年8月21日大陸命第1387号が発出されます(【資料1-10】)。この命令は「進駐スル連合軍トノ紛争ノ生起ヲ絶対ニ防止」するという方針を示したうえで、ここに規定された「内地」部隊を「他地区ニ転進」、すなわち移動させるとしました。同命令第1号の地域は米陸軍第8軍が進駐を予定している地域であり、ここにある部隊は8月25日12時までに移動することとなりました。同第2号の地域は米陸軍第6軍の進駐予定地域であり、30日12時までに移動するように定められています(【資料1-10】)。さらに、昭和20年8月21日大陸指第2549号(【資料1-11】)によって、これらの移動する部隊はなるべく「復員(復帰)ニ便ナル地域ニ集結」するように方針づけられ、単に進駐軍との兼ね合いで移動するのではなく、復員に向けて移動するよう命じられています。

「内地」における陸軍部隊の復員

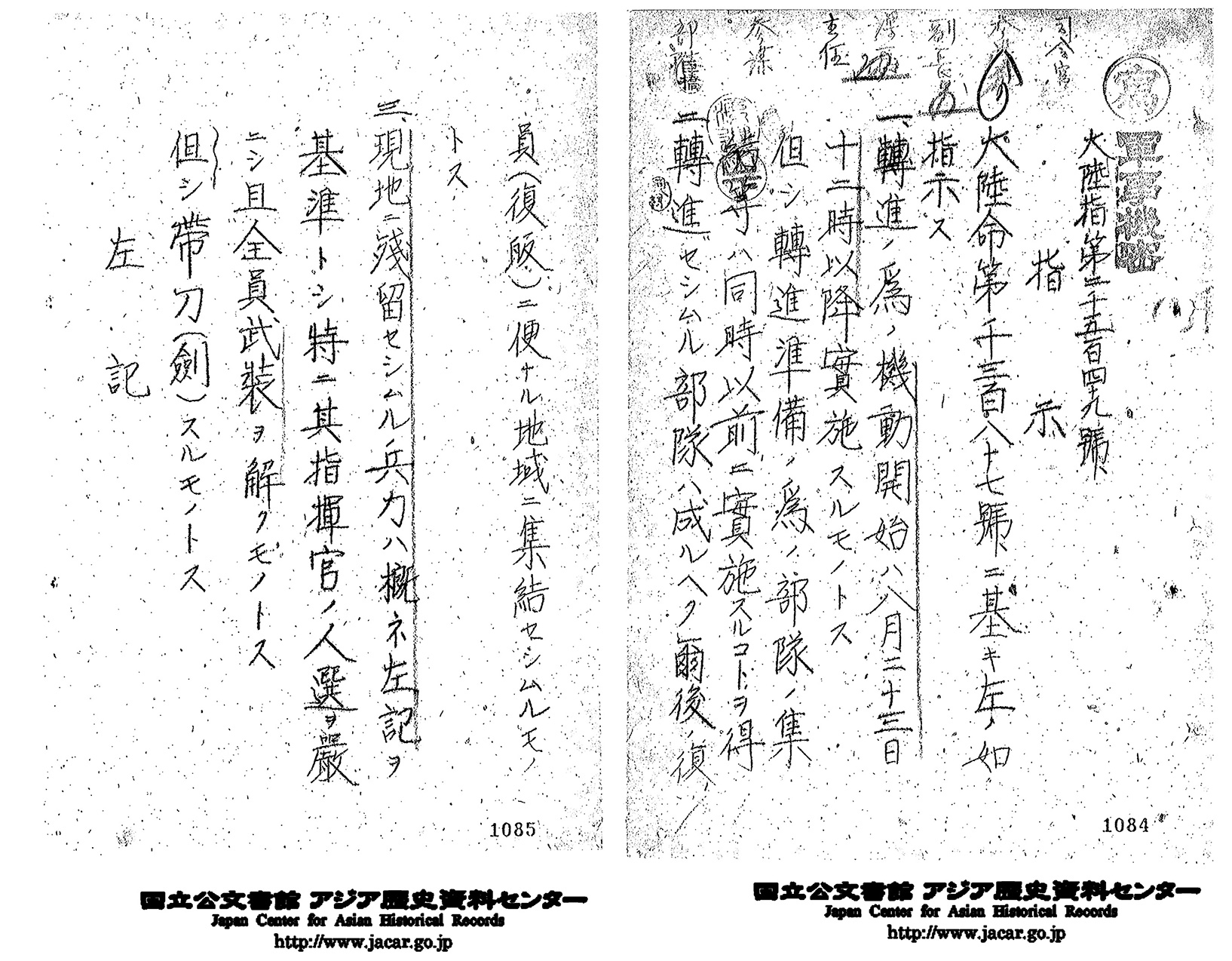

8月25日に陸軍は復員命令を下します。この命令が「内地」部隊第一次の復員で、上記大陸命第1387号によって移動を終えた兵団、陸軍諸学校および一部の航空部隊など、若干の「内地」部隊を対象としました。また、同日に陸海軍軍人に対して「兵ヲ解クニ方リ一糸乱レサル統制ノ下整斉迅速ナル復員ヲ実施シ以テ皇軍有終ノ美ヲ済ス」ようにという復員を促す勅諭が下賜されています(昭和20年8月25日「陸海軍人ニ賜リタル復員ニ関スル勅諭」)。さらに9月2日の降伏文書調印後、GHQから陸海軍の武装解除等に関する一般命令が出されました。3日には一般命令第二号が出され、一切の部隊の復員が指令されました。

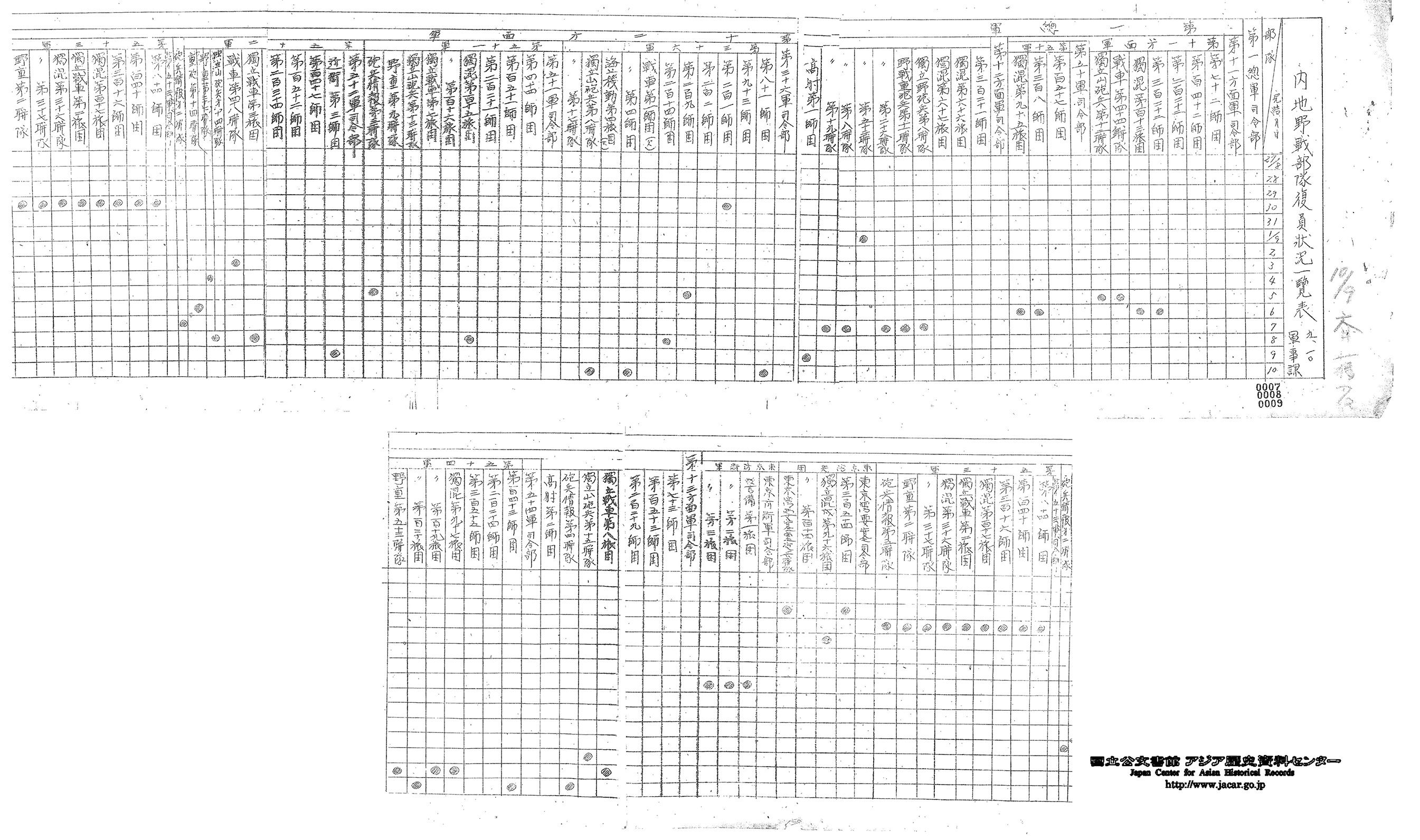

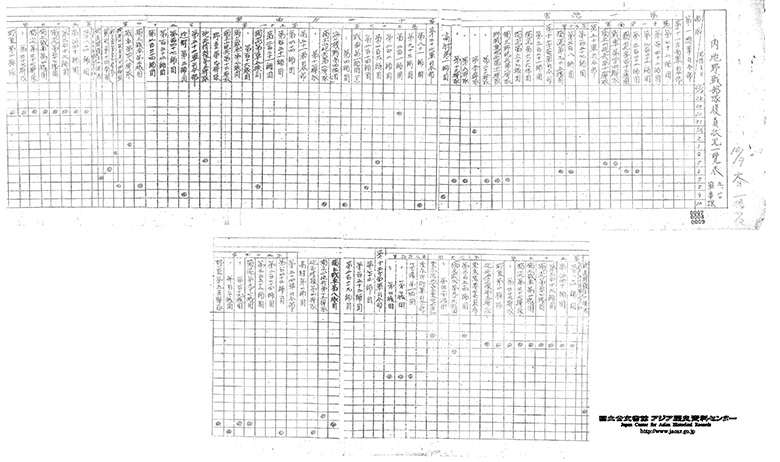

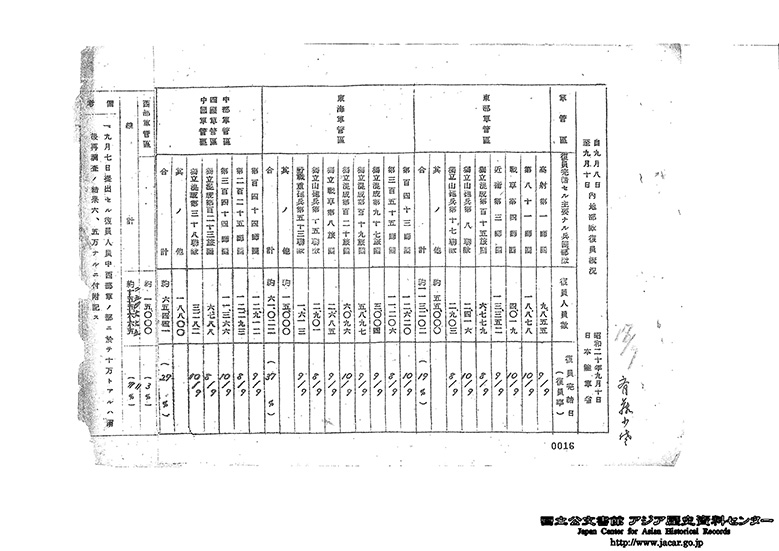

アジ歴では、日本側が連合軍へ提出した復員に関する資料、簿冊「昭和20年9月以降 連合軍提出書類「復員に関する綴」 (其の1) 軍事課調査班」(Ref. C15011153200)を閲覧できます。【資料1-12】は、陸軍省軍事課が、8月27日から9月10日までの第一総軍隷下の「内地」野戦部隊の復員状況をまとめたものです。同じように、【資料1-13】は第二総軍隷下の「内地」野戦部隊の復員状況がまとめられています。

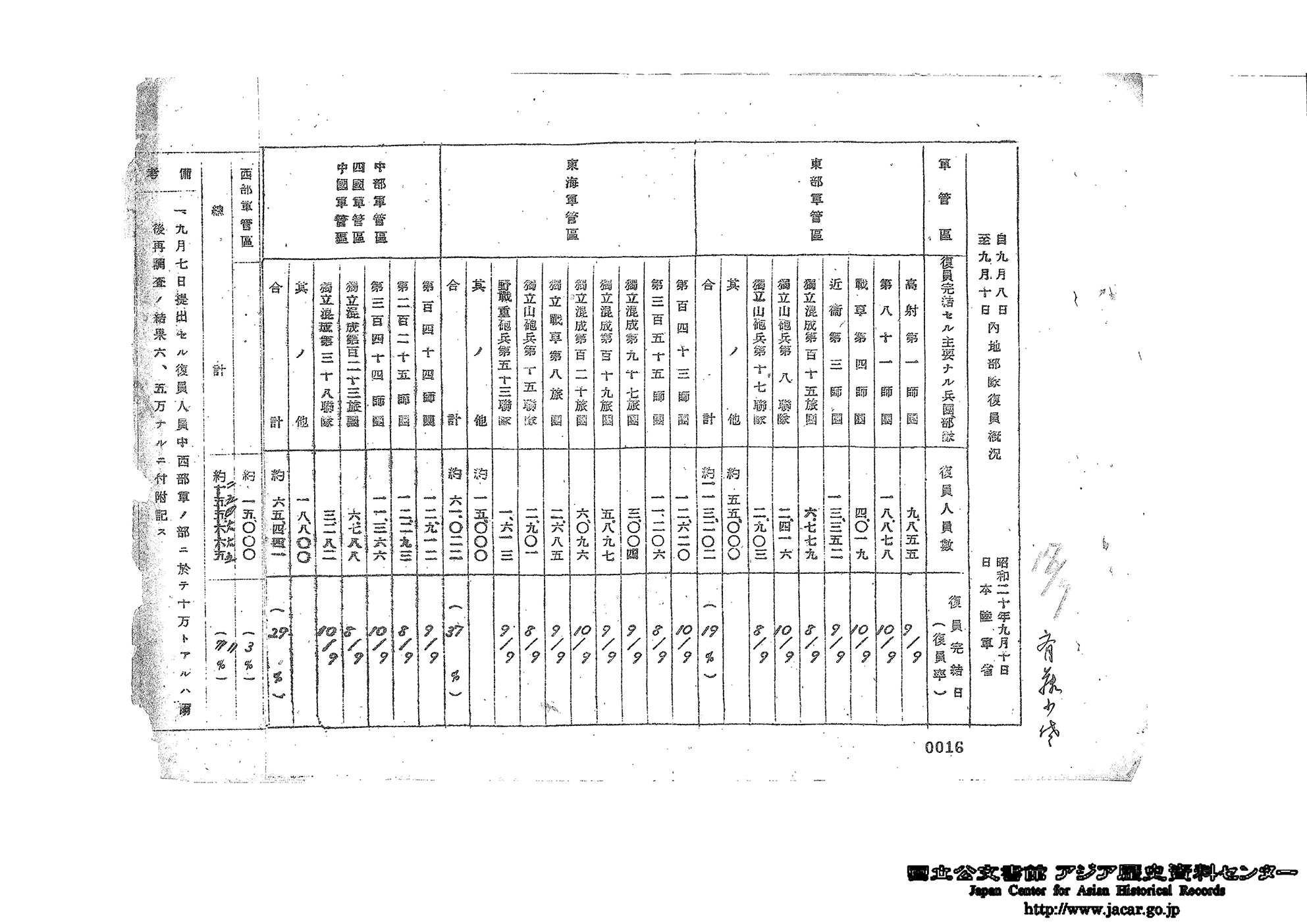

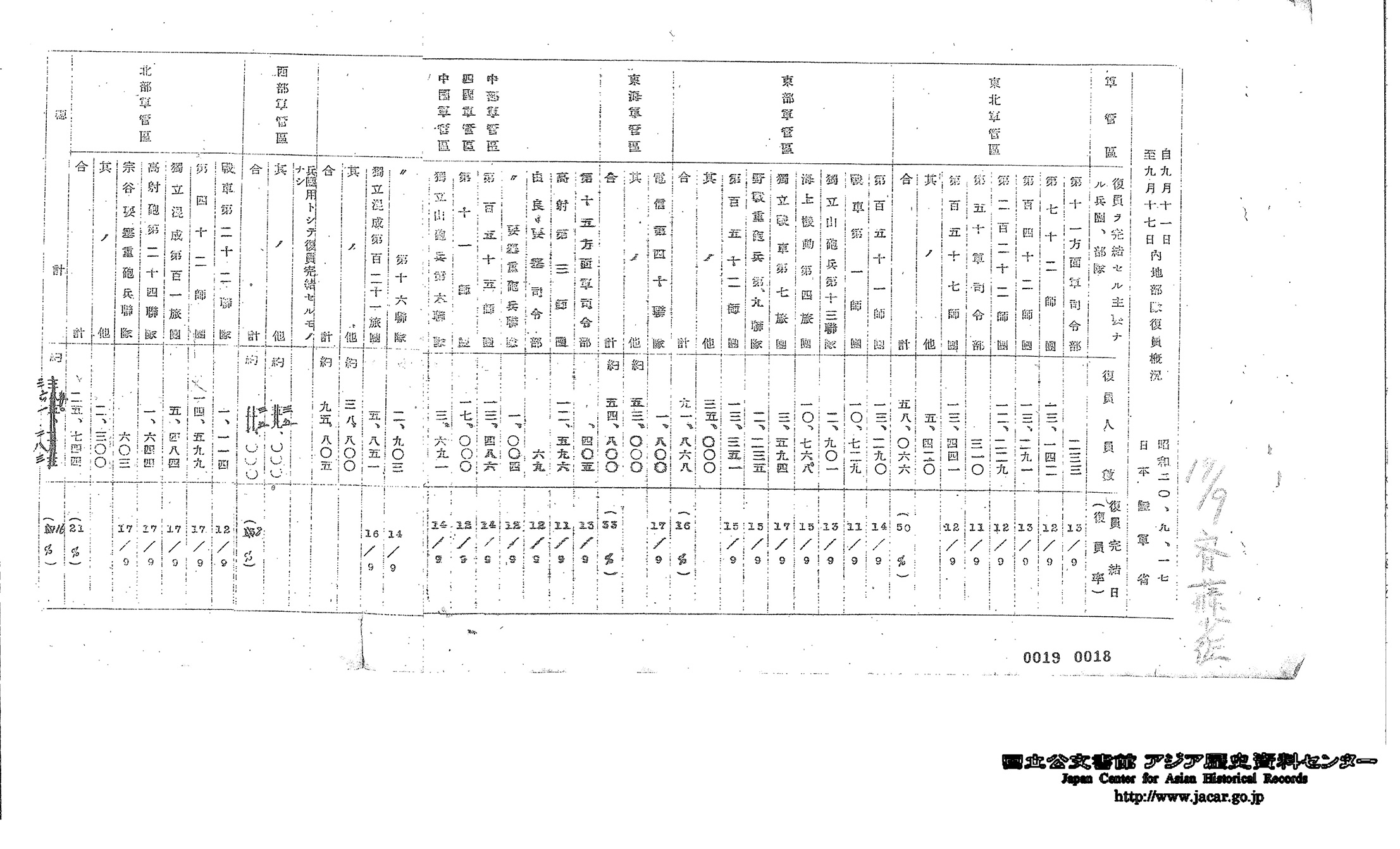

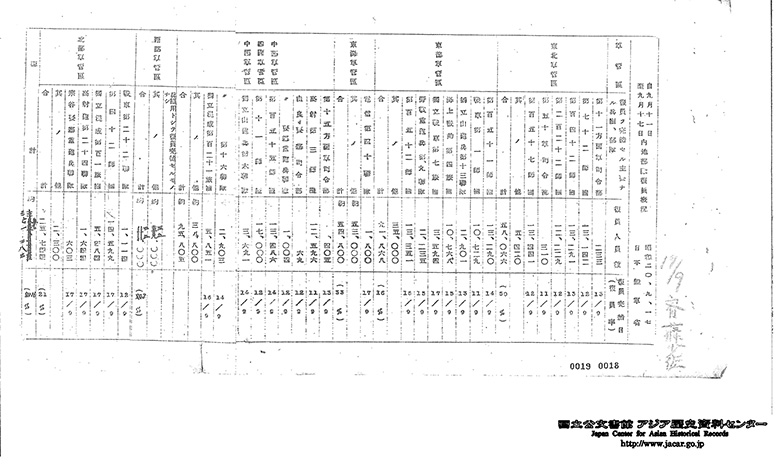

9月8日から同10日までの「内地部隊復員概況」では、東部軍管区、東海軍管区、中部軍管区、中国軍管区、四国軍管区、西部軍管区の復員状況がまとめられています(【資料1-14】)。これによると、東部軍管区では8日、9日、10日の3日間で合計11万3202人が復員したと報告されています。また、【資料1-15】では9月11日~9月17日の概況が、【資料1-16】では9月18日~9月24日までの概況を見ることができます。

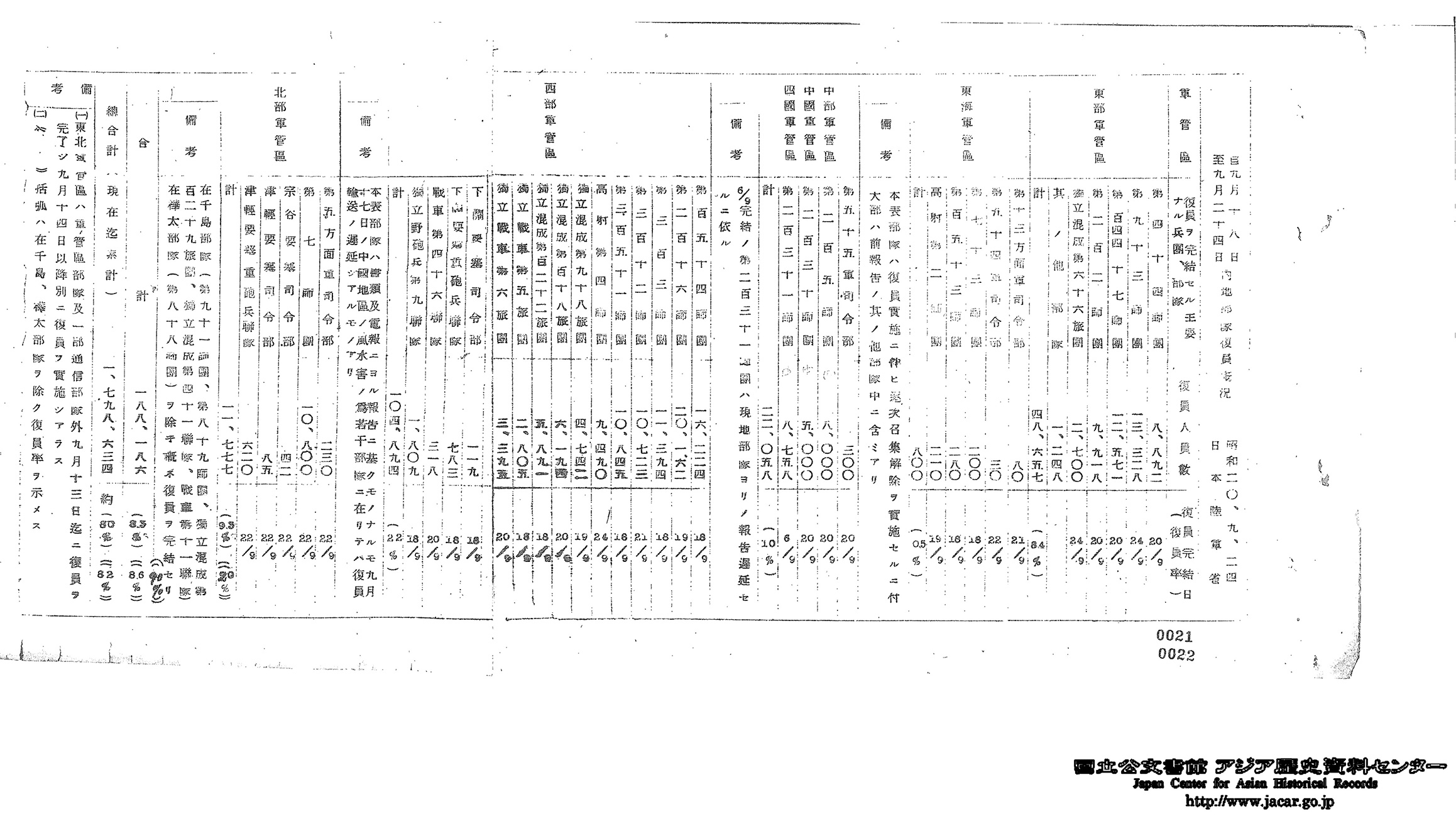

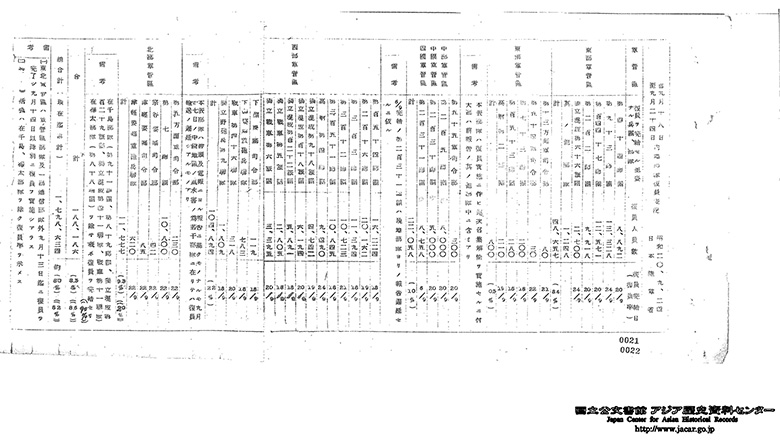

「内地」陸軍部隊の復員は計画通り進んでいき、9月末までに各官衙・学校・軍隊の残務処理要員や復員業務に従事している通信部隊、部隊の整理・警備などに当たっていた歩兵補充隊を除いて復員を完結しました(件名「6.昭和20年10月1日 日本陸軍省 在内地諸部隊復員状況一覧表」、Ref. C15011154100)。

10月以降も残余の部隊が次々に復員し、「内地」陸軍部隊の復員期日である同15日までにさらに約15万4000人が復員しました。この際に参謀本部や教育総監部なども復員し、陸軍省と一部の警備部隊などを除き、「内地」における陸軍部隊の復員は概ね完結しました(件名「14.昭和20年10月15日 日本陸軍省 在内地軍管区部隊復員状況一覧表」、Ref. C15011154900)。

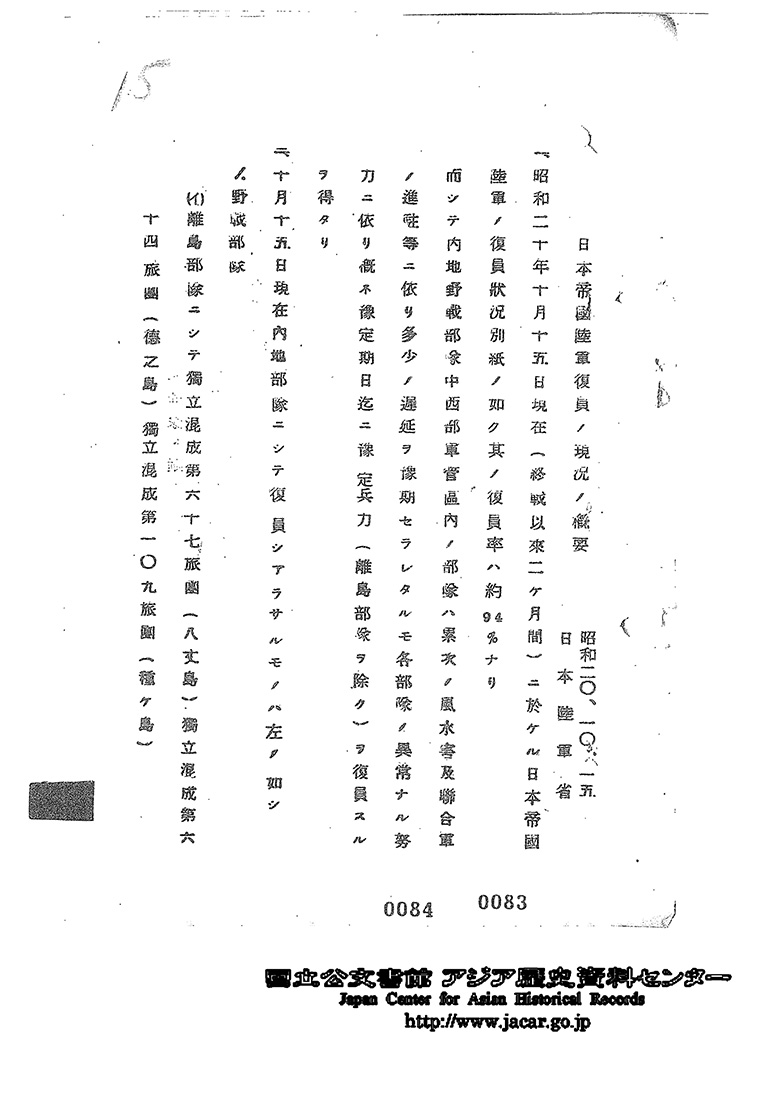

それを受け、陸軍省は「日本帝国陸軍復員ノ現況ノ概要」という資料を作成しています(【資料1-17】)。【資料1-17】では、終戦以来2カ月間における「内地」陸軍部隊の「復員率ハ約94%」であるとしています。また、「中西部軍管区内ノ部隊」は「風水害」(台風の影響で予定されていた列車が遅延したこと)などによる「多少ノ遅延」が予期されたものの、「各部隊ノ異常ナル努力」によって概ね予定期日までに予定兵力を復員することができたとまとめられています。

終戦時混乱していた国内外情勢にあっては、多数の「内地」陸軍部隊を短期間に解隊し帰郷させることは、非常に困難な事業であると予想されていました。しかし、総軍(第一総軍、第二総軍)・方面軍/軍管区司令部・「内地」部隊・地方行政は軍管区体制を通じて緊密に連携できていたため、ほとんど滞りなく、現駐地から編成地までの帰還、郷里へ至るまでの移動をおこなうことができました。本土決戦のために準備していた軍管区体制は、ポツダム宣言第9項「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」を実行する一助となったのでした。

「内地」における海軍部隊の復員

前述のように、復員に関する資料のうち海軍復員資料の多くは厚生労働省などが保有しており、現状、アジ歴に提供されている資料は多くないため、「内地」における海軍部隊の復員については、その概略のみを紹介します。

海軍は、ポツダム宣言受諾を受け、8月14日に総復員に関する準備を開始しました。【資料1-18】は、先述の戦闘行動の即時停止に関する命令に基づいた命令で、各部隊に対する即時戦闘停止および戦闘停止に関する諸般命令が記されています。

海軍においても、マニラ会談後に伝えられたアメリカ軍の本土進駐計画が考慮されました。アメリカ軍がまず進駐する東京湾地区には第三航空艦隊が、次に進駐する南九州鹿屋地区には第五航空艦隊所属の特攻隊などが駐屯していました。占領軍との間に軋轢を生じさせないために、これらの航空部隊の戦力を速やかに解消し、復員帰郷させることが急務となりました。そこで、8月21日に海軍軍人第一段解員指令が発令されました。

この指令による解員期日は9月1日で、復員の順序は応召者を先とし、徴兵・志願兵は徴兵順・志願順で帰郷となりました。また、農林、水産、運輸、通信業、建築業ほか多数の特技者も優先的に復員とされました。これらの復員は発令と同時に実施され、8月末日までには「内地」所在員の約80%が帰郷したとされています(厚生省援護局、1978)。

さらに9月9日、海軍軍人第二段解員指令が発令されました。解隊された部隊や定員を置かなくなった艦船部隊はそれぞれその期日に復員され、既に解隊済みの部隊で鎮守府付になっていた者は同15日付に復員されました。また、保安委員、人事・会計経理の残務処理に必要な者、通信連絡員、自治に必要な人員などの指定された者を除き、全員が復員されました。

第三段解員は海軍省廃止の11月30日に実施され、「内地」にある現役軍人はすべて予備役に編入されました。終戦処理のため残留する者は当日に召集され、既に同処理の任務に就いていた者とともに、新たに設置された第二復員省関係の職員となりました。軍属も同じように終戦処理に必要な者のみ第二復員省に移り、それ以外の者はすべて解職・免官・解雇されました。こうして「内地」における海軍部隊は、この時点で約193万人が復員しました。

「史上にその例を見ない」復員

「内地」における陸海軍の復員はどちらも1945年以内に終了しました。戦勝国であっても多数の軍隊を短期間で復員することは困難と言われており、ましてや敗戦後の悪条件のもと実行しなければならない復員でした。

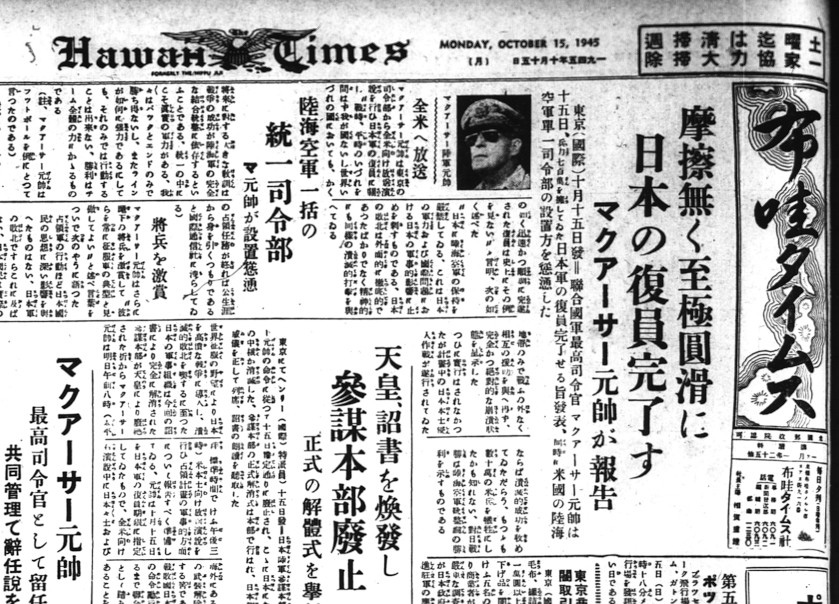

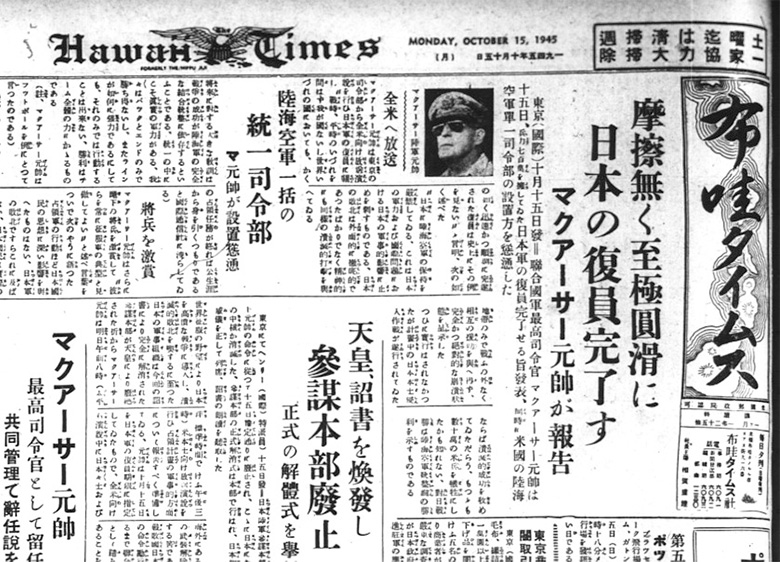

そのような状況にもかかわらず「内地」部隊の復員が順調に実行されたことを受け、10月18日、マッカーサーは下村定陸相に対して「二百五十万〔ママ〕の大軍を敗戦直後の混乱中において、僅々二カ月の間に整然復員し得たことは、未だ世界中の戦史にもその例を見ないところである。」(下村定、1955)と伝えました。

また、ハワイで発行されていた日本語新聞『布哇タイムス』1945年10月15日の紙面にも、「摩擦無く至極円滑に日本の復員完了す」という見出しの記事が掲載されています(【資料1-19】)。この記事にはマッカーサーが東京の司令部から全米に向けておこなった放送演説が紹介されており、マッカーサーが日本軍の復員に関し、「戦時、平時のいづれを問はず我が国ないし世界いづれの国においても、かくの如く迅速かつ順調に完遂された復員は史上にその例を見ない」と言明した、と報じています。このように、終戦後の「内地」所在部隊の復員は極めて円滑におこなわれました。

「内地」における陸海軍の早期復員について、アジ歴の関連資料を紹介しました。「内地」に所在していた陸軍部隊については復員概況の詳細や細かい経緯がわかる資料が多く残されています。紹介できなかった資料もあるので、是非資料画像下のリンクから実際の資料をお読みください。

長谷川優也(アジア歴史資料センター調査員)

長谷川祥子(アジア歴史資料センター調査員)