第2章 沖縄・奄美群島の戦後処理と復員

沖縄と奄美群島の終戦

沖縄では、第二次世界大戦末期の1945年3月から6月にかけ、日本軍と米軍を中心とする連合国軍との地上戦が展開され、一般住民を巻き込んだ激しい戦闘が行われました。同年3月26日に沖縄へ上陸した米軍は、翌月5日に米海軍元帥チェスター・W・ニミッツの名を冠した米国海軍軍政府布告(通称「ニミッツ布告」)を掲示し、保護下にある住民へ指示を出しました。特に布告第一号では、「米国軍占領下ノ南西諸島及ビ其近海居住民ニ告グ」と題し、奄美群島を含む北緯30度以南の南西諸島において、日本政府の全行政権の停止と軍政の開始が宣言されました。

また、奄美群島は地理的に沖縄と本土の中間に位置するため、本土防衛の最前線として非常に重要な役割を果たしていました。奄美大島南部には、数多くの砲台を備えた奄美大島要塞が築かれ、特攻艇震洋部隊が配備されました。さらに、喜界島や徳之島には特攻機の中継飛行場が設置されましたが、これらの島々も沖縄戦の影響を受け、激しい空襲に見舞われました。

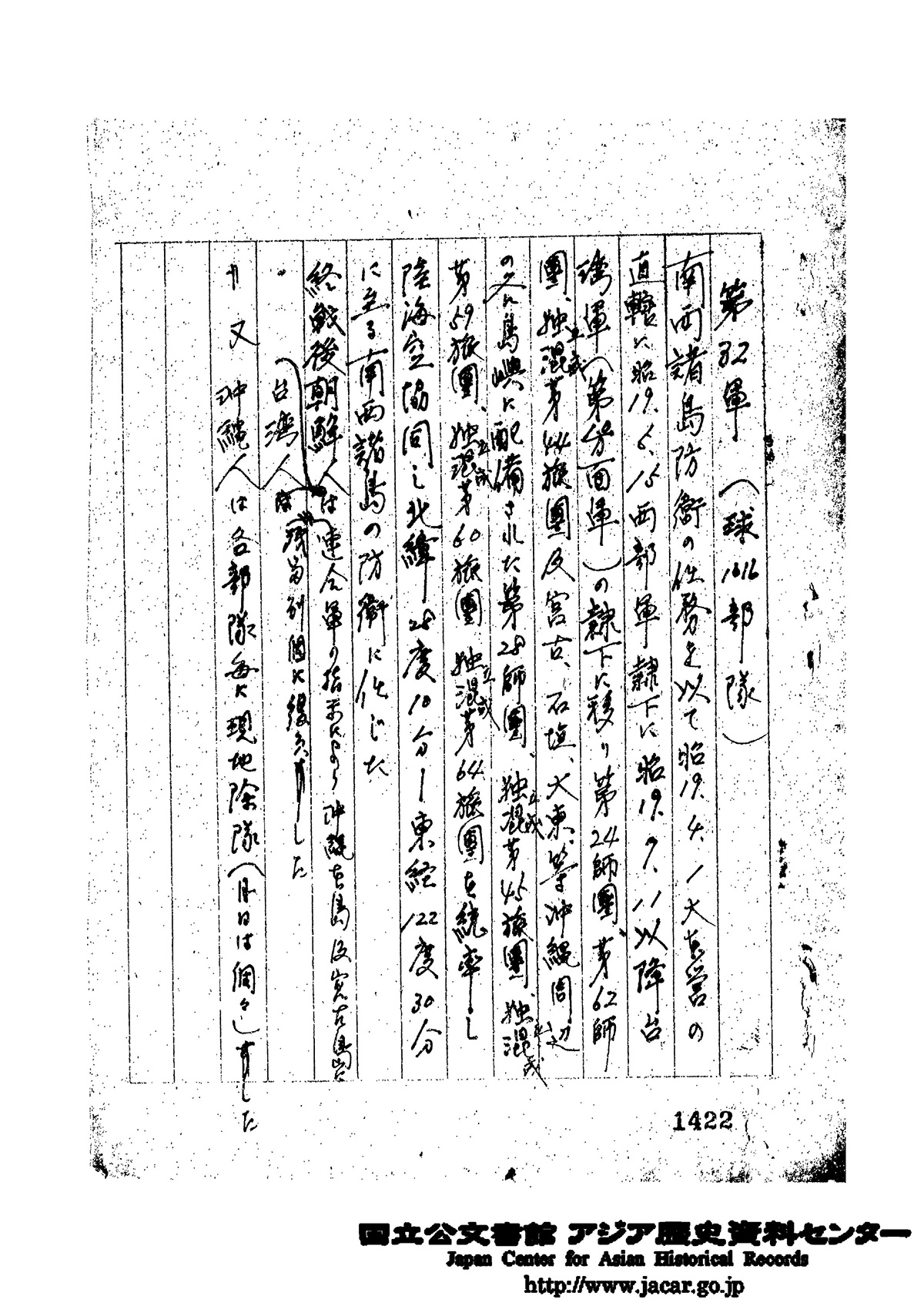

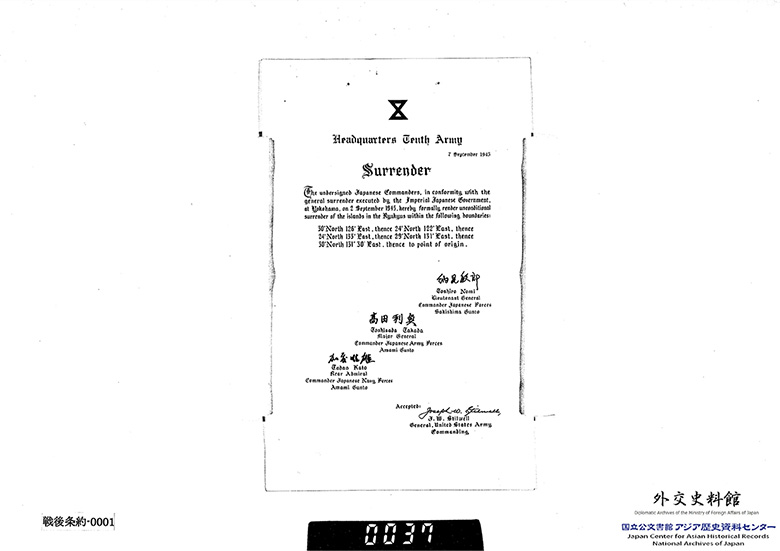

沖縄での戦闘は、同年6月23日未明に第32軍の牛島満司令官および長勇参謀長が自決したことで組織的な戦闘は同日に終結したとされていますが、その後も沖縄本島以外の各島および本島内では局地戦が継続し、現地降伏文書の調印が行われたのは、同年9月7日(日本政府による降伏文書調印の5日後)でした。

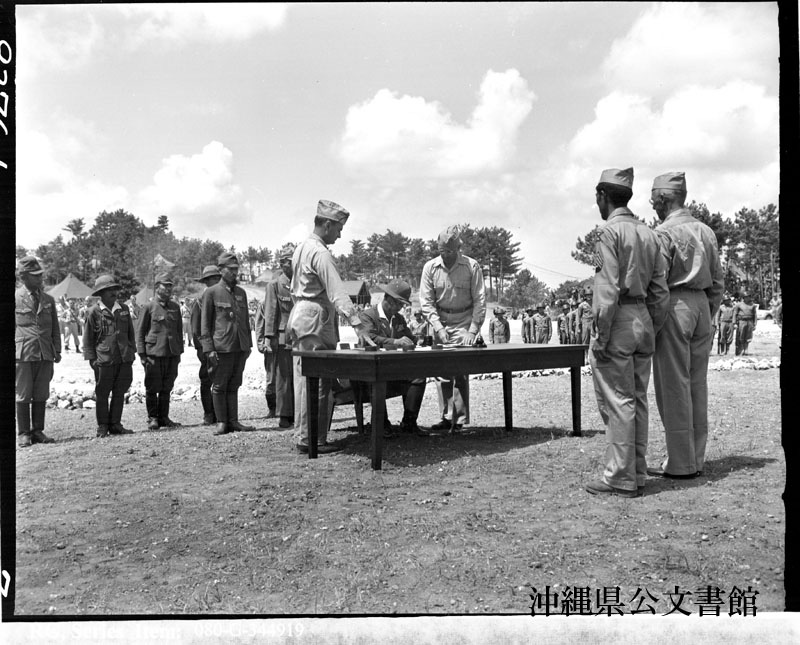

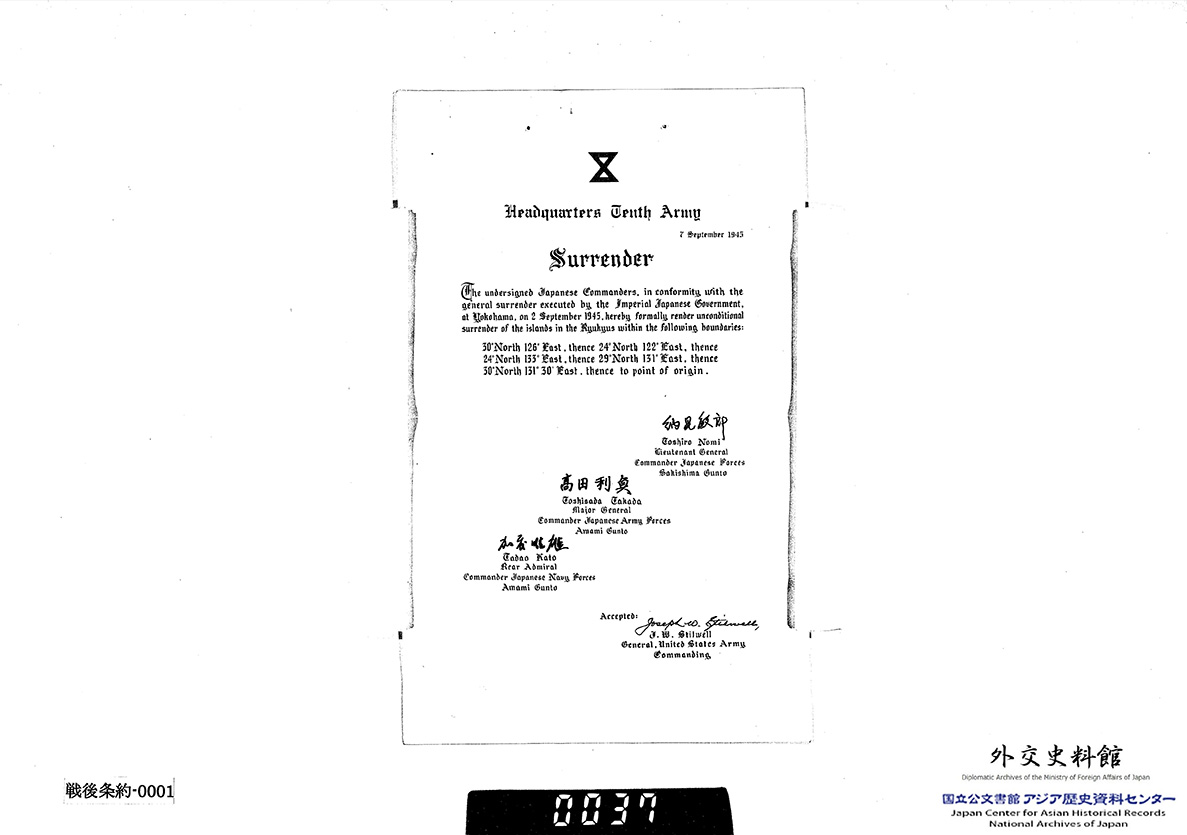

同日の降伏文書調印式は、沖縄本島中部の旧越来村森根(現・嘉手納飛行場内)で実施されました(【写真2-1】)。牛島司令官の自決を受け、日本軍は守備軍を代表して先島群島司令官の納見敏郎、奄美群島陸軍司令官の高田利貞、および海軍司令官の加藤唯雄が署名し、米軍側は第10軍司令官ジョセフ・スティルウェルが受託しました(【資料2-1】)。この調印により、琉球列島(沖縄、奄美、宮古、八重山など)に展開していた日本軍の無条件降伏が正式に確認され、沖縄戦は公式・正式に終結しました。

沖縄の復員

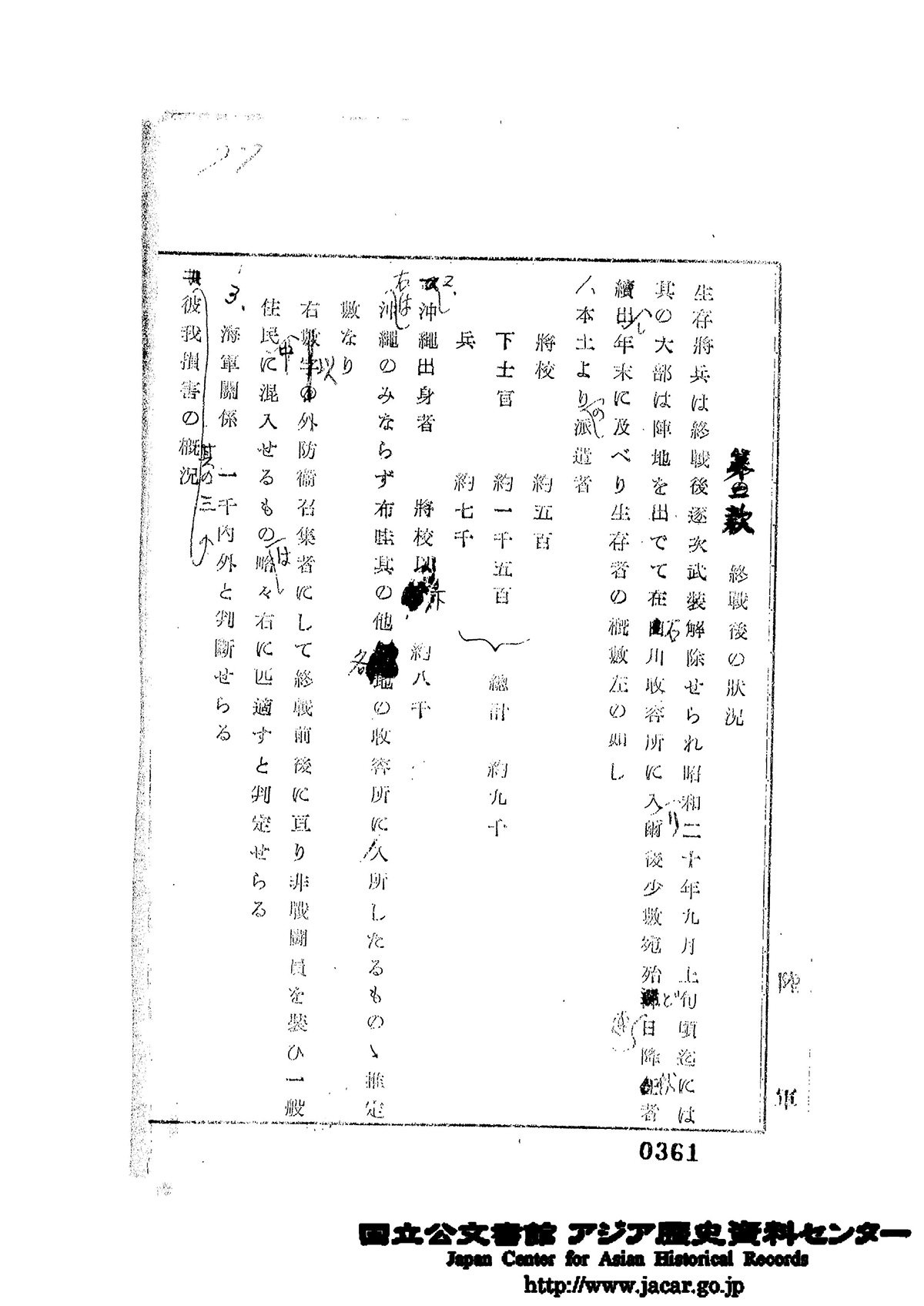

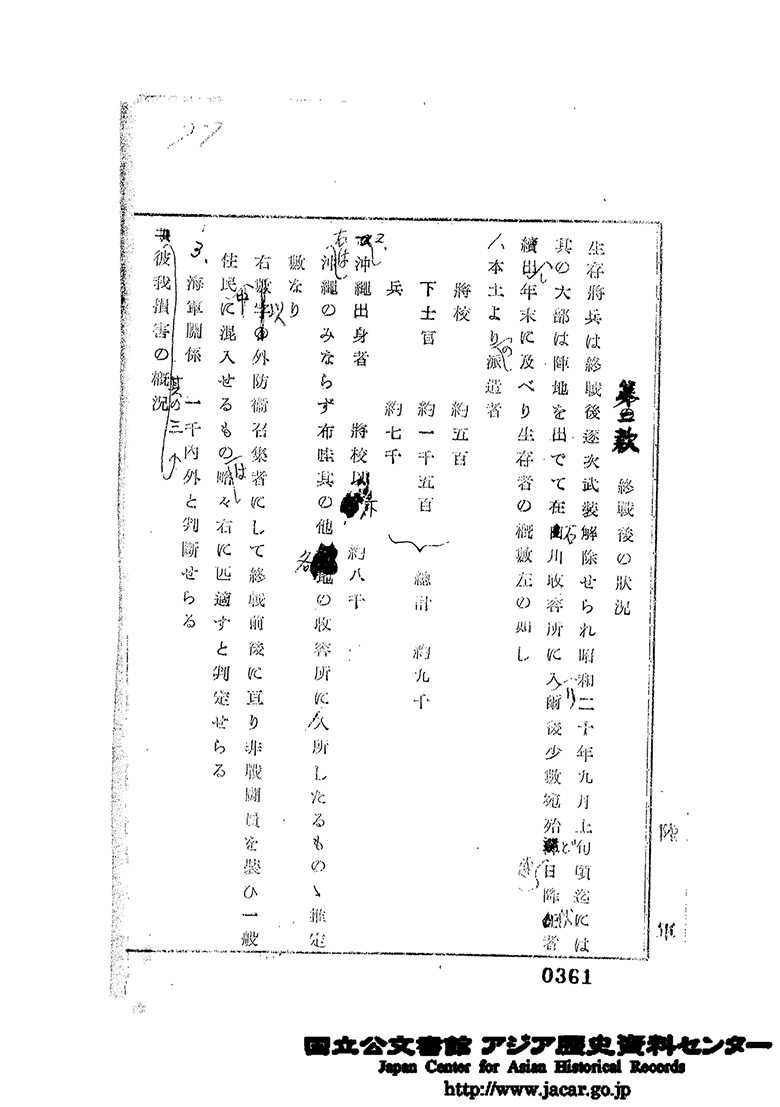

1945年3月以降の沖縄戦において、米軍に捕虜となった日本兵および朝鮮人軍夫は捕虜収容所に収容されました。これらの収容所は、沖縄だけでなくハワイなど各地にも設置され(【資料2-2】)、特に最大の収容所となった屋嘉収容所(現在の沖縄県金武町屋嘉に設置)には約1万人が収容されました。その内訳は、本土出身兵約5000人、沖縄県出身兵(防衛隊員を含む)約4000人、残りが朝鮮人軍夫とされています。屋嘉収容所では、同年9月7日の現地降伏文書調印後、沖縄出身捕虜は同年10月から帰村が許可され、日本本土出身兵は翌1946年夏に送還が始まり、同年内に送還が完了しました。

ここでは、当センターで公開している部隊行動表や戦史資料から、各部隊の復員状況をいくつか紹介します。

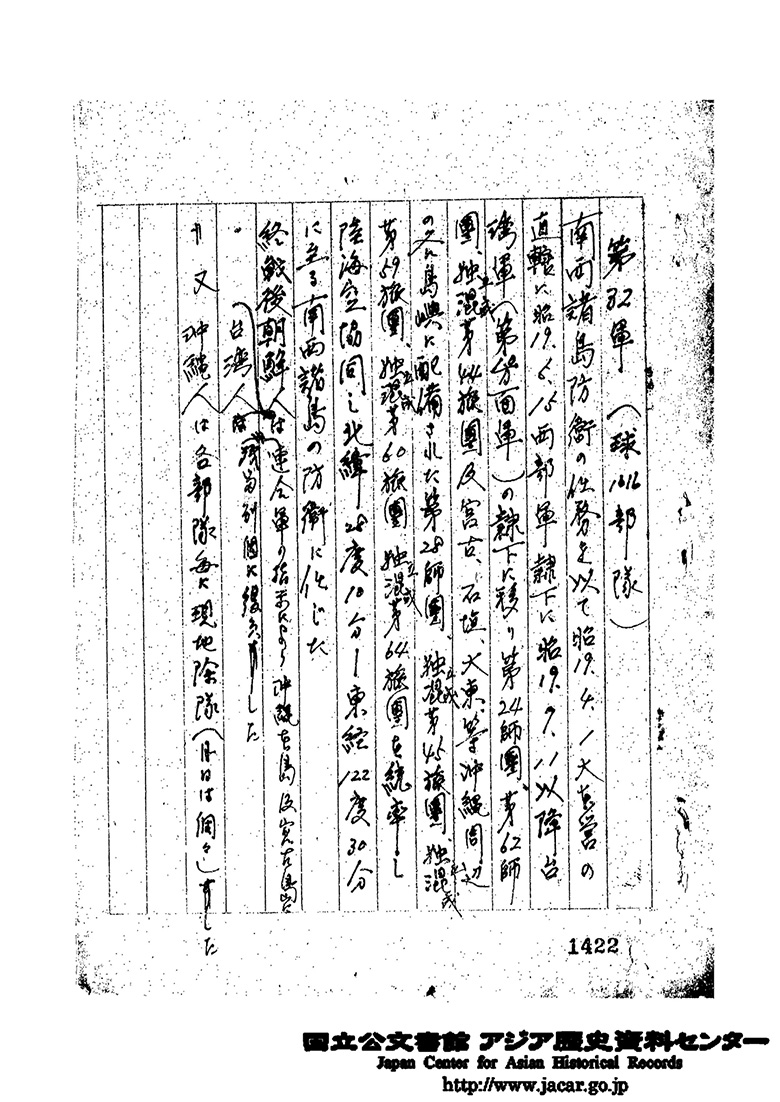

1944年3月、南西諸島防衛のために大本営直轄で沖縄本島に編成された第32軍は、終戦後の1945年9月上旬までに、大部分の将兵が投降および武装解除を行い、石川収容所(現在の沖縄県うるま市石川に設置)など各収容所に収容されました。沖縄本島からの復員は、1945年10月から1947年1月にかけて実施されましたが、朝鮮人軍夫および台湾人軍夫については連合軍の指示により、沖縄本島および宮古島に残留し、別途復員されました。また、沖縄出身者は部隊ごとに現地除隊となりました(【資料2-3】)。

1944年5月に第32軍隷下で沖縄本島に編成された独立混成第44旅団は、終戦後、屋嘉などの米軍収容所に入所し、現地復員および「内地」への帰還は概ね1946年10月までに完了しました。

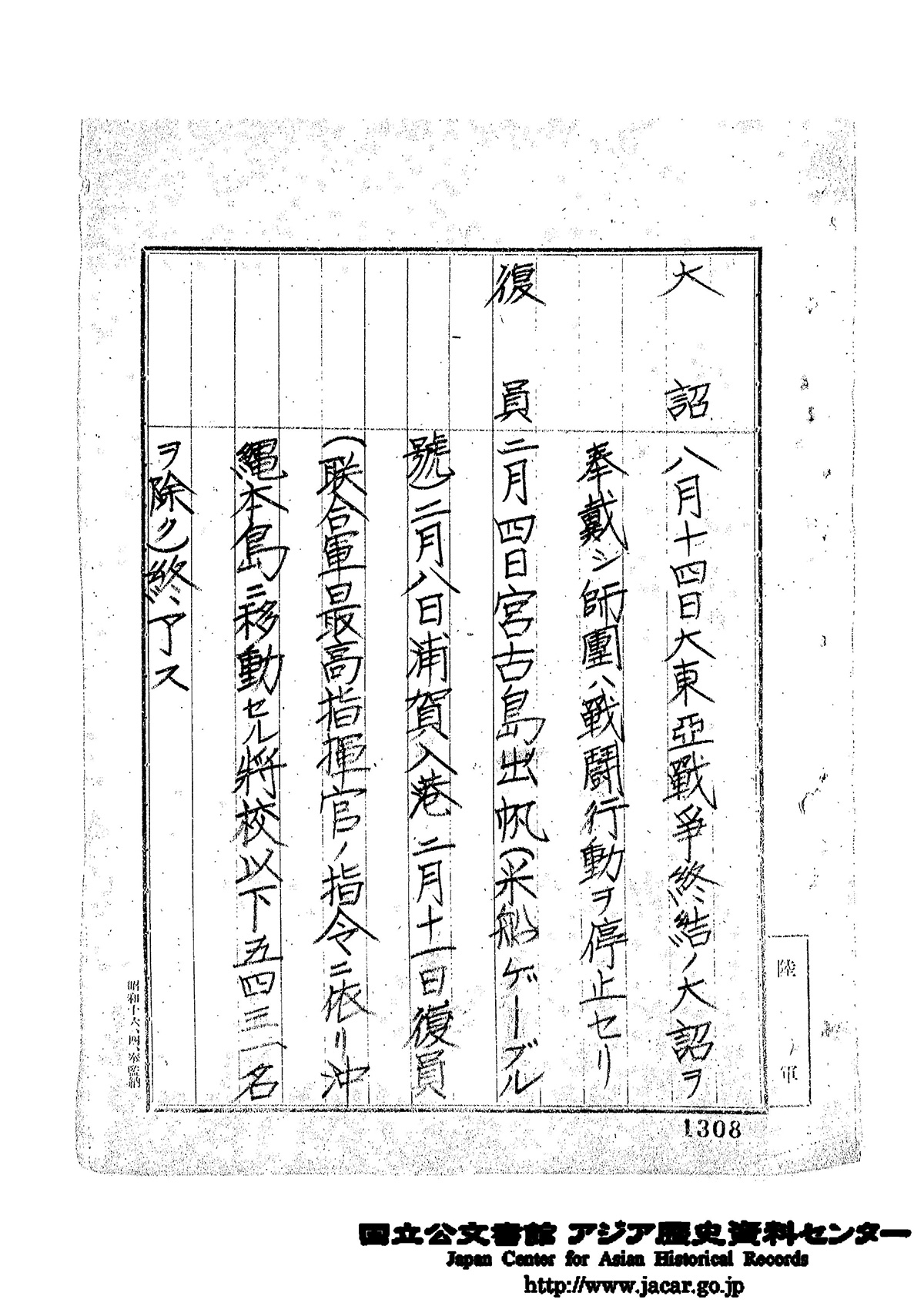

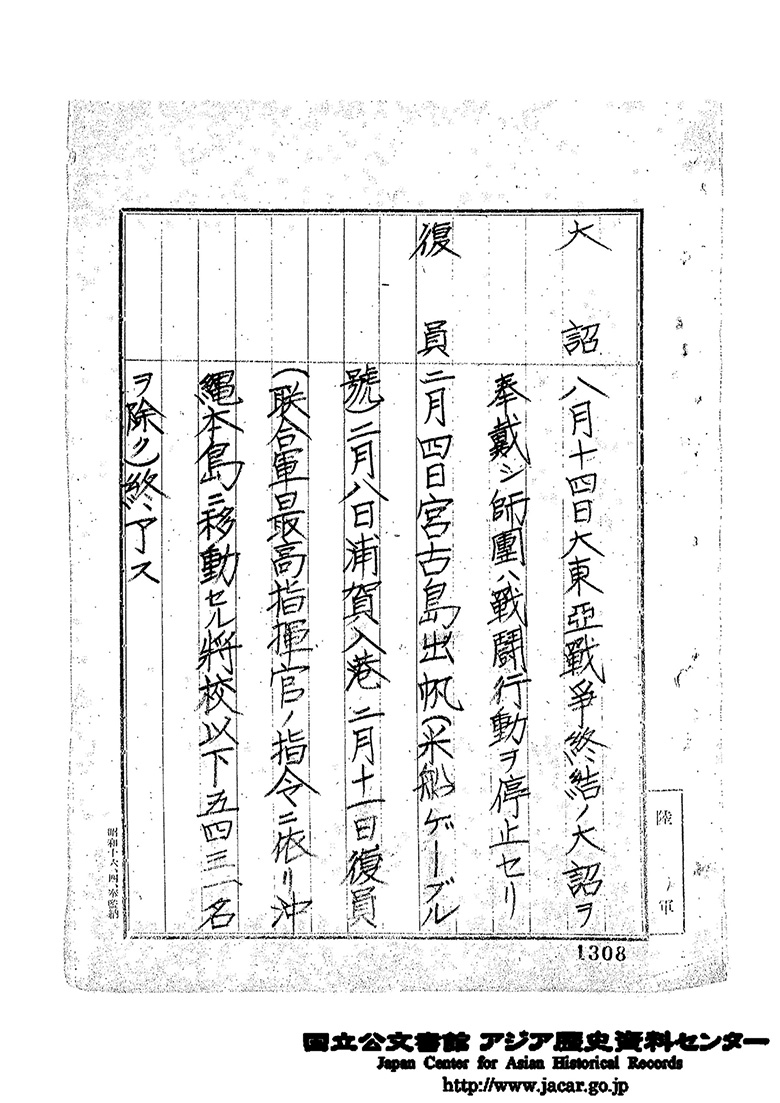

また、沖縄本島と異なり地上戦がなかった宮古島では、編成されていた第28師団が連合国軍最高司令官の指令により、沖縄本島へ移動した将校以下5431名を除き、概ね1945年11月から翌年2月にかけて宮古島・平良から出港、浦賀および似島に上陸して復員を完了しました(【資料2-4】)。

「内地」への帰還は1945年10月から1947年1月までに大部分が完了し、陸軍約4万9000人、海軍約1万1200人、一般邦人約1万2000人が帰還したとされています。また1952年4月、軍人軍属などの公務上の負傷、疾病または死亡に関して、国家補償の精神に基づき、軍人軍属などおよびその遺族を支援する目的で「戦傷病者戦没者遺族等援護法」(以下「援護法」)が制定されましたが、当時米国の施政権下にあった沖縄への適用は翌1953年4月からとなりました。この適用決定を受け、当時の沖縄の住民側統治機構である琉球政府は、援護事務開始に備えて社会局内に援護課を設置し、その後、各種給付事務の実施に際して多くの文書を作成・収集しました。援護業務には、戦没者遺族および戦傷病者への給付、遺骨収集、慰霊事業、叙位・叙勲業務などが含まれていました。また援護法の適用は年々拡大され、沖縄戦が多数の一般住民を巻き込んだ戦闘であったことから、一般住民の戦没者の多くが「戦闘参加者」として援護法の適用を受け、さらに沖縄返還後の1981年以降、「保護者が戦闘参加者である場合」に限りつつも、当時6歳未満の者も対象に加えられるようになりました。

奄美群島の戦後処理と復員

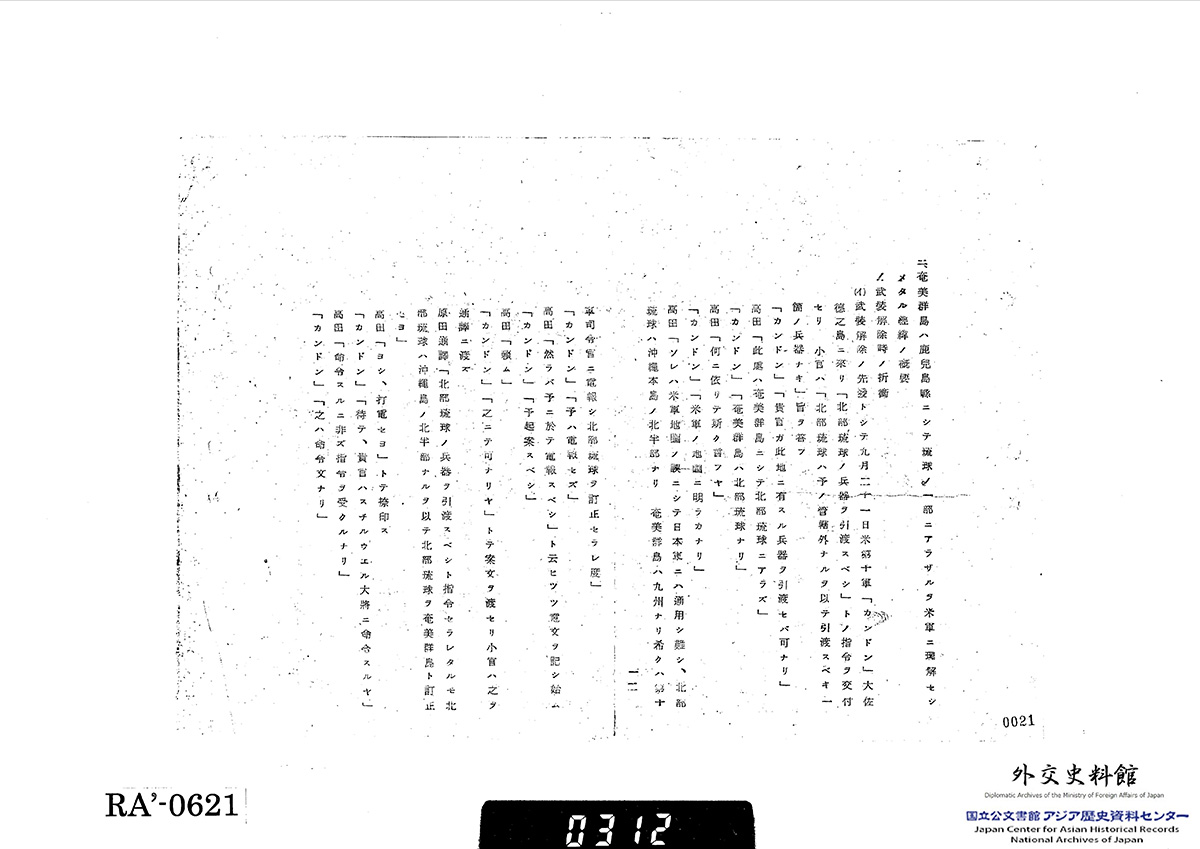

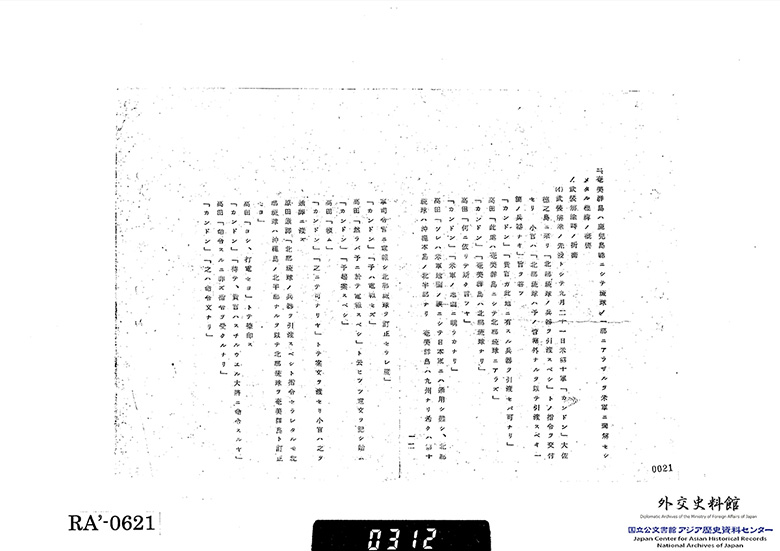

沖縄と同日に降伏し終戦を迎えた奄美群島では、現地降伏文書に調印した高田利貞少将が戦後処理に携わりました。高田と米軍との間では、奄美群島の武装解除を巡り何度も折衝が行われ、高田自身の手記『奄美群島ノ戦後処理ニ就テ』によると、1945年9月21日に米第10軍カンドン大佐から発せられた「北部琉球ノ兵器ヲ引渡スベシ」という武装解除の指令書に対し、高田は「此処ハ奄美群島ニシテ北部琉球ニアラズ」と反論し、奄美群島が「琉球」(沖縄県)の一部ではないことを強く訴えていました(【資料2-5】)。最終的には、米軍から「奄美群島並ビニトカラ群島所在ノ兵器」と訂正された電報が到来し、武装解除および兵器接収が実施された後、復員が行われました。

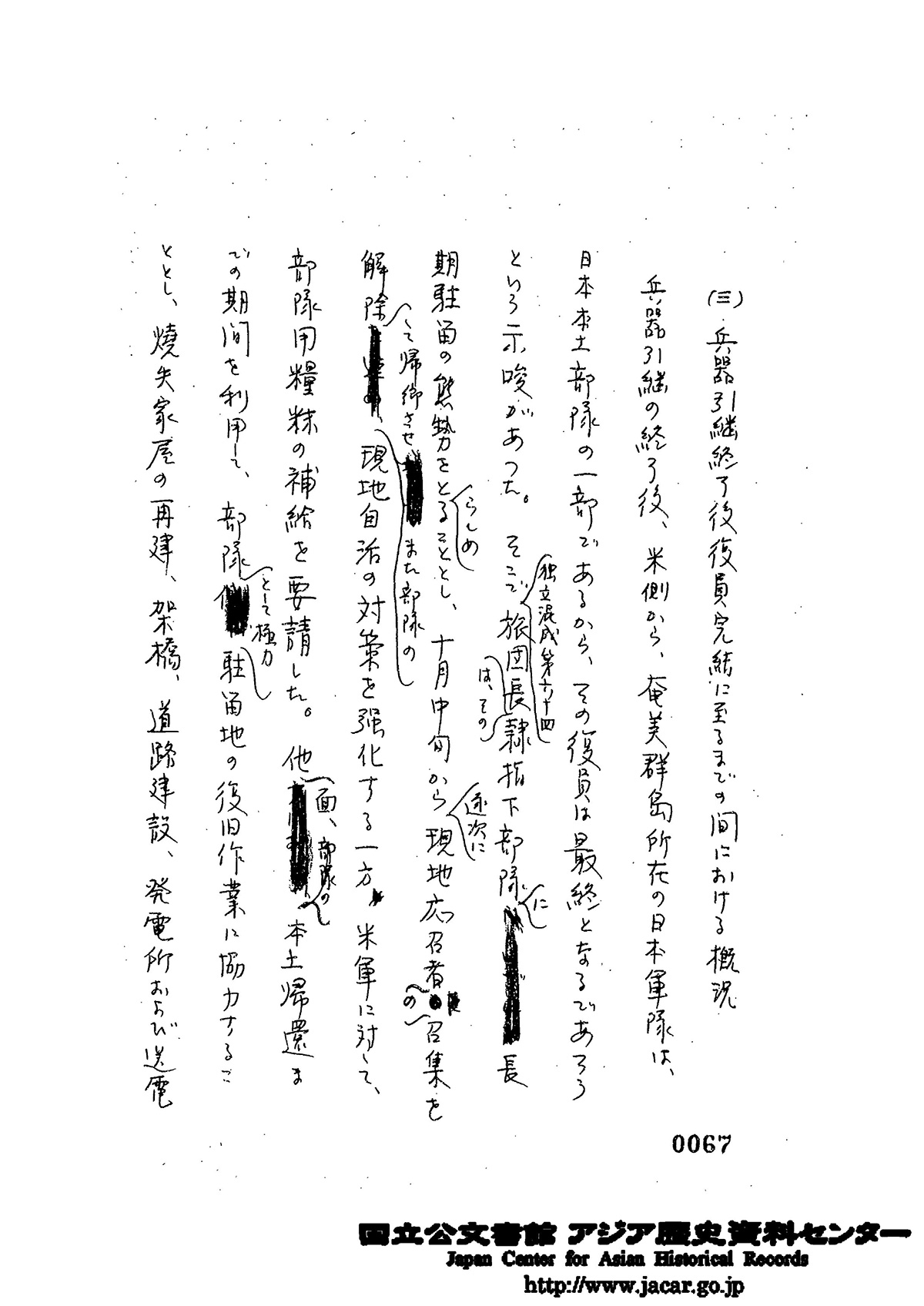

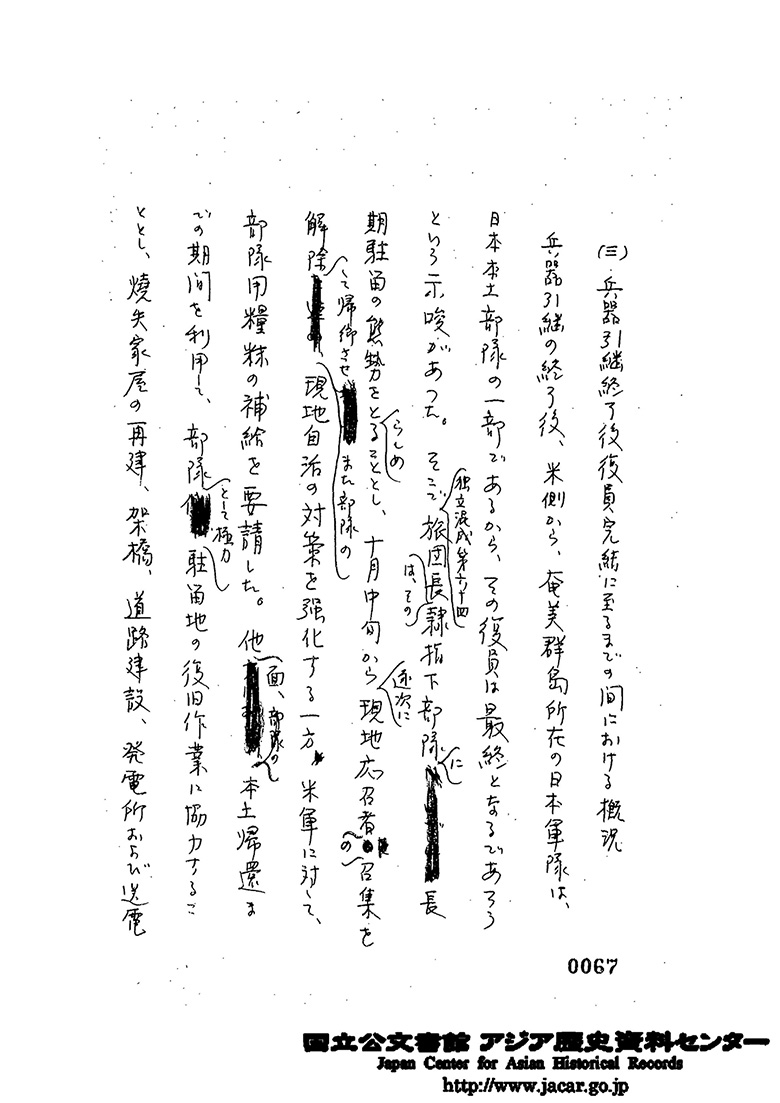

また、沖縄本島の第32軍司令官の管轄下に編成され、奄美群島の守備を任された独立混成第64旅団は、終戦後も現地の復旧作業に協力し、焼失家屋の再建、架橋、道路建設、発電所や送電線の復旧・補修に尽力しました(【資料2-6】)。その後、1945年11月に現地出身者の現地復員が行われ、その他の部隊は同年11月から12月にかけて福岡または鹿児島へ上陸し、復員を完了しました。

この復員完了を巡り、高田と米軍の間で再び折衝が行われました。復員輸送完了時、米軍から復員完了の証明書への署名を求められた高田は、証明書中の「北部琉球ノ日本軍ハ現地出身者ノ現地復員ヲ除キ全部完了セリ」という文言の修正を求めました。これに対し、米軍は「北部琉球」を鹿児島県の一部である「大島郡」と訂正し、高田はこれに納得して署名しました。高田は奄美群島の戦後処理において、一貫して奄美群島が沖縄県の一部ではなく鹿児島県に属することを米軍側に理解させようと努めました。

しかしながら、高田の尽力にもかかわらず、1946年1月29日にGHQ(連合国軍総司令部)から発せられた行政分離に関する覚書により、奄美群島は沖縄を含む北緯30度以南の「南西諸島」の一部として、日本の政治行政圏外に置かれ、1953年12月末の本土復帰まで米国の施政権下に置かれることとなりました。また、1946年3月に奄美大島名瀬の大島支庁に設置された米軍政府の英語表記は「United States Navy Government of the Northern Ryukyu Islands」(北部南西諸島米国海軍軍政本部)とされ、奄美群島の英語表記は「the Northern Ryukyu」(日本語訳では「南西諸島」)とされました。

溝井慧史(アジア歴史資料センター研究員)