第3章 樺太、南サハリン州、引揚

日ソ戦争下の南樺太

日本は1875年の樺太・千島交換条約により樺太全島をロシア領と認めましたが、1904年に勃発した日露戦争に辛勝を収めたことで、その北緯50度線以南を獲得します。南樺太はその後、太平洋戦争中の1943年に至って「内地」へ編入され、1945年8月に日ソ戦争が始まるとソ連軍の上陸を受け、沖縄と並んで地上戦が戦われた「内地」となったのです。

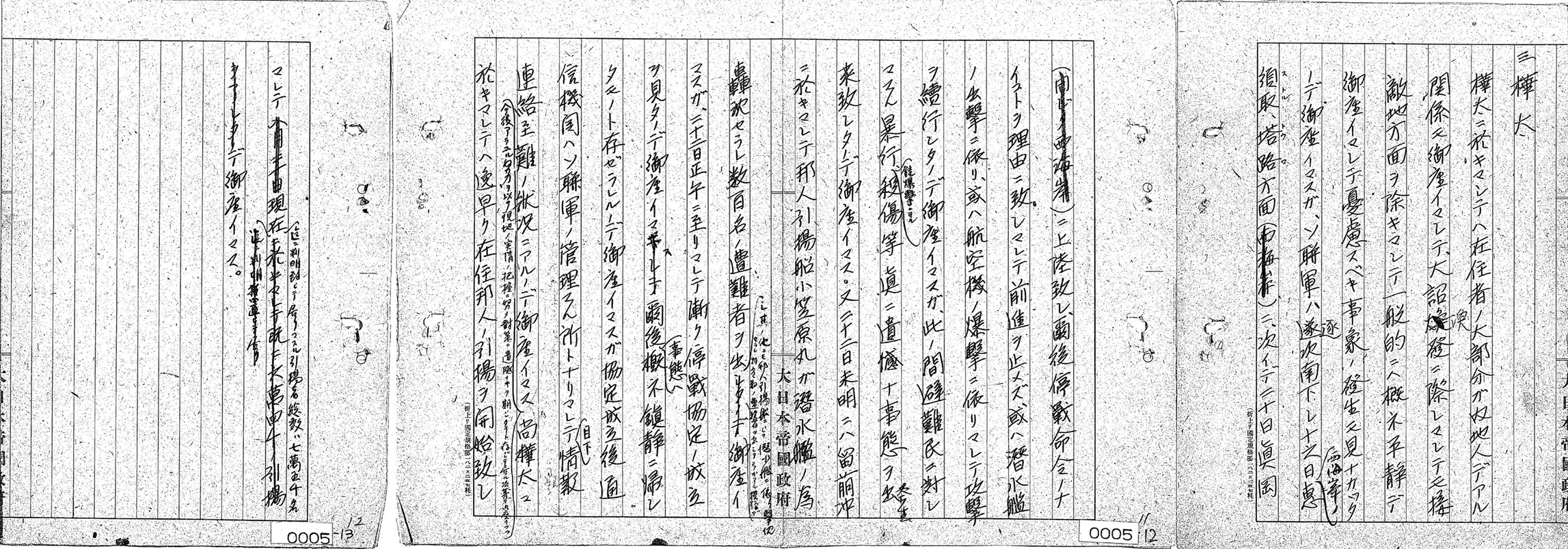

もっとも、約10万人の一般住民が犠牲となった沖縄戦と異なり、南樺太の戦闘で亡くなった民間人の数は3700人ほどにとどまったと推計されています。またソ連軍の攻撃直後から住民の緊急疎開も実施されていました。ソ連潜水艦によって一部の疎開船が攻撃され犠牲者を出す事態も生じたとはいえ、内務省の文書によれば、停戦協定成立後打ち切りとなるまでに約7万5000人が島外への疎開に成功しています(【資料3-1】)。これに加えて漁船などで自力脱出した人々も多数いました。正確な人数の把握は困難ですが、樺太出身者の団体である全国樺太連盟(2021年に解散)が刊行した『樺太終戦史』は、全体として南樺太住民の約4分の1にあたる10万人前後が北海道に逃れたのではないかとしています。

しかし、南樺太からの引揚が相対的に順調に見えたのはここまででした。残された住民の多くがその後数年間にわたりソ連統治下に留め置かれることとなったのです。以下ではソ連による占領統治の始まりから1946年12月の公式引揚開始までに焦点をあてつつ、南樺太引揚の歴史を追っていきます。

ソ連の占領から編入へ

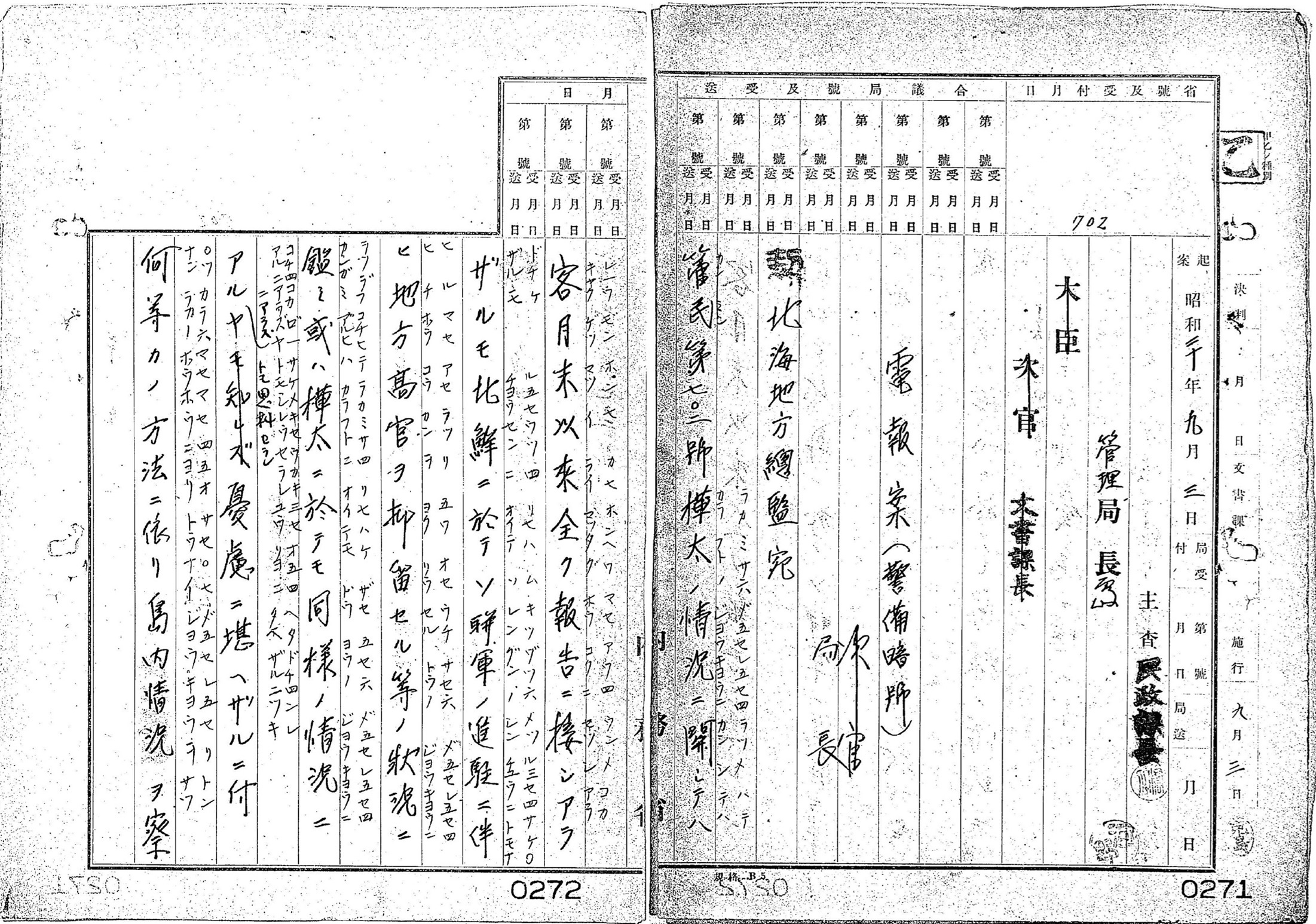

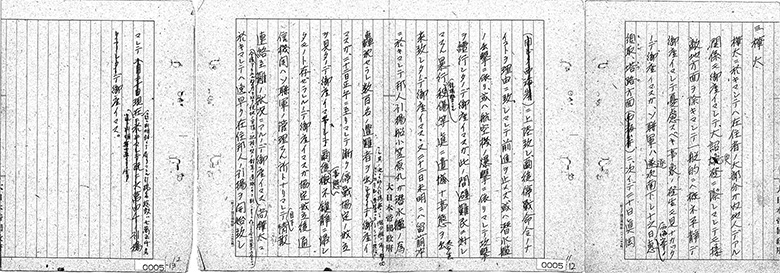

ソ連軍が進駐を完了すると南樺太と日本本土の間の連絡は困難となりました。北海地方総監に宛てられた内務省の電報案には、「樺太ノ情況ニ関シテハ客月[8月]末以来全ク報告ニ接シアラザル」、「憂慮ニ堪ヘザル」(【資料3-2】)と述べられています。

占領当初の南樺太では実際、満洲と同様、ソ連軍兵士による略奪や暴行など憂慮すべき事態が生じていました(【資料3-3】)。また武装解除された日本兵は、満洲で捕虜になった将兵と同じく作業大隊に編成され、一部は島外での抑留を経験することになります。しかしながらソ連にとって、南樺太は満洲のような単なる占領地ではありませんでした。1945年2月に米ソ英の間で合意されたヤルタ協定は、南樺太をソ連領とすることを認めていたのであり、後述する民政局の長官、ドミトリー・クリュコフの表現を借りれば、そこは「解放されたロシアの土地」(Крюков, 1993)だったからです。実際、停戦から1か月ほど後にアナスタス・ミコヤン人民委員会議副議長が現地視察に訪れたことは、ソ連側の南樺太に対する経済的関心を物語っているといえるでしょう。彼の回想によれば、この視察はそもそも、スターリンからの直接指示を受けたものでした。

南樺太へ向かう途次、ミコヤンはハバロフスクで会議を開催し、極東軍管区に付属する民政局を南樺太に設置することを決定しました。民政局は当初、日本側の現地行政機関であった樺太庁を利用して経済活動や行政活動の再開を進めさせていきます。ただし、行政については漸次ソ連人が担っていき、情勢が安定すると、樺太庁幹部を含む日本人有力者たちは逮捕され、シベリアへ送られました。1946年2月、南樺太は北方四島とともに、ハバロフスク地方南サハリン州としてソ連に正式に編入されます。クリュコフを長官とする南サハリン州民政局も創設され、ソヴィエト法の導入や各種産業の国有化、日本円の廃止、ソ連からの民間人の本格的移住などが開始されました。

そのような「ソヴィエト化」の流れに一見反するようですが、ソ連当局は一般の日本人住民については引き続き南樺太に留まって労働に従事することを求めていました。この辺りの事情をうかがわせる文書がロシア外務省の公開資料のなかに含まれています。1945年11月、第一副外務人民委員アンドレイ・ヴィシンスキーは上司のヴャチェスラフ・モロトフ外務人民委員に宛てて、次のように述べていました。

「南サハリンからの日本人(約40万人)の送還は大変困難な作業である。加えて日本人を我が人民に直ちに入れ替えることは不可能であるため、南サハリン及びクリル諸島(約2万人)からの日本人の送還は、これら地域の経済に悪影響を及ぼすだろう。」(ロシア連邦対外政策文書館)

また、民政局長官のクリュコフも、南樺太におけるソ連政府の目標は「第一に軍の物資と食糧を組織的に確保すると同時に、ここに残された40万人の日本人住民が生存するための平常な環境を構築することである。当面、当地のロシア民間人の人口は数百人にとどまるので、日本人住民を関与させつつ、産業と農業を復興させる必要がある」(Крюков, 1993)との認識を有していたと回想しています。日本人住民は貴重な労働力だったのです。

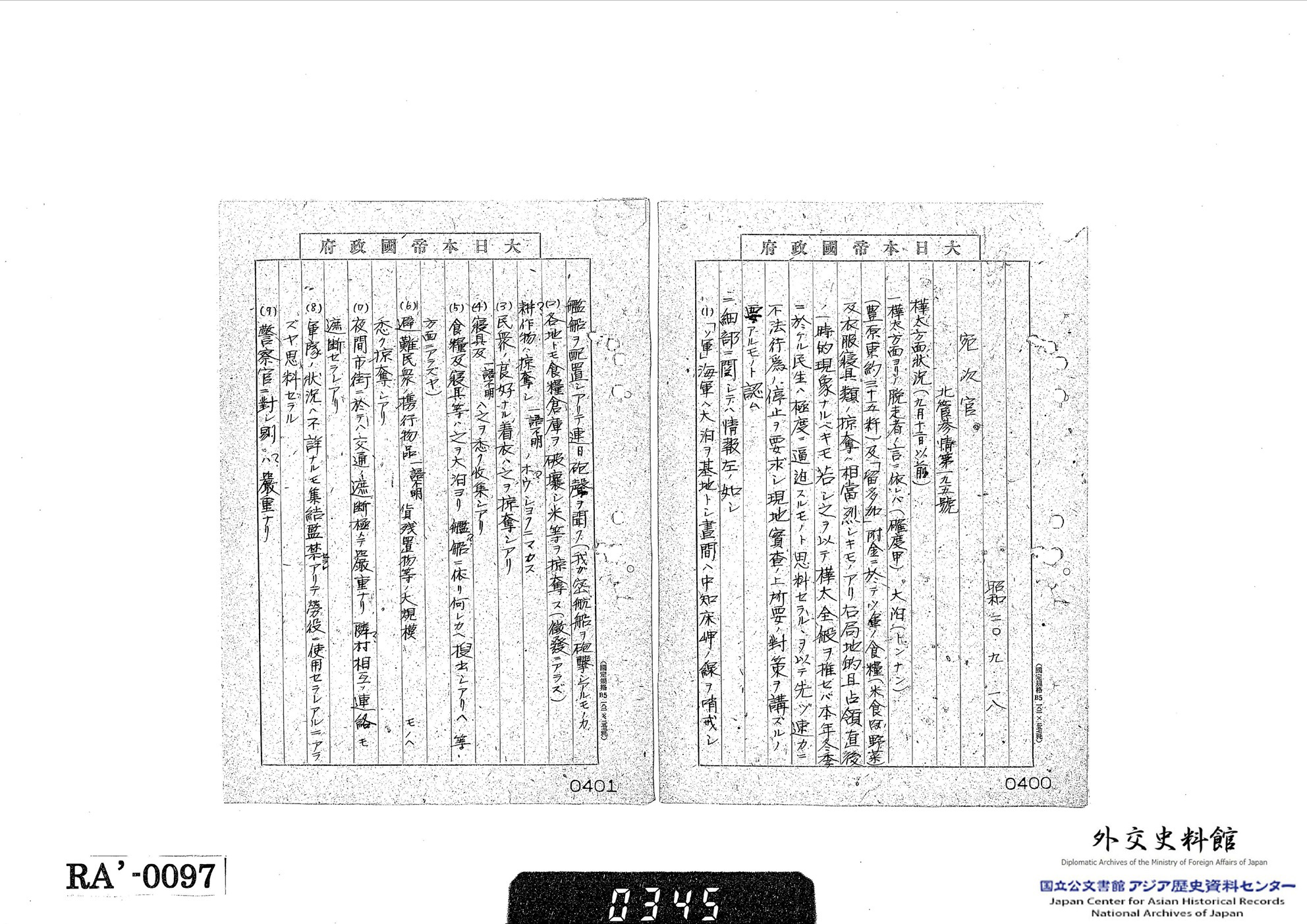

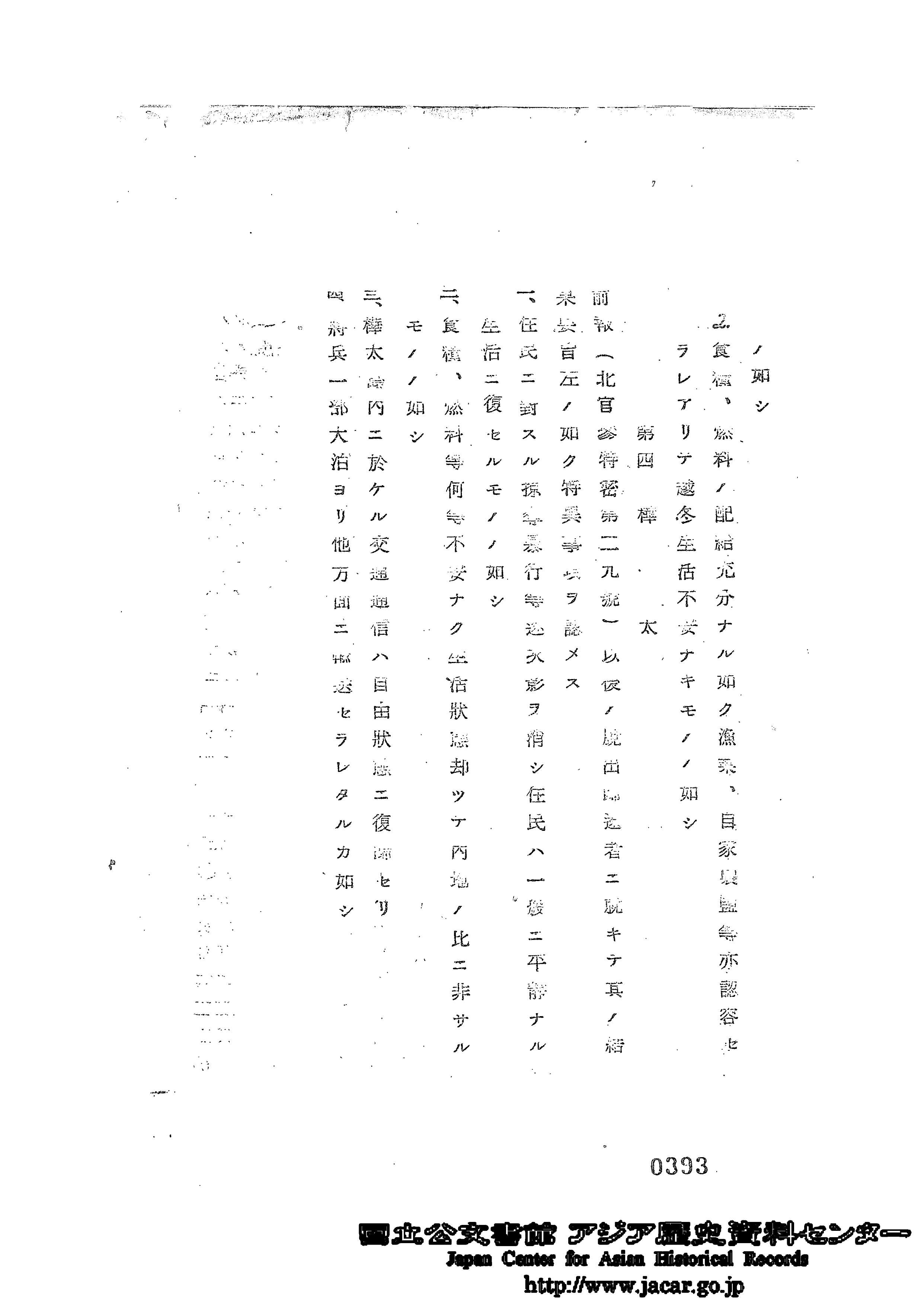

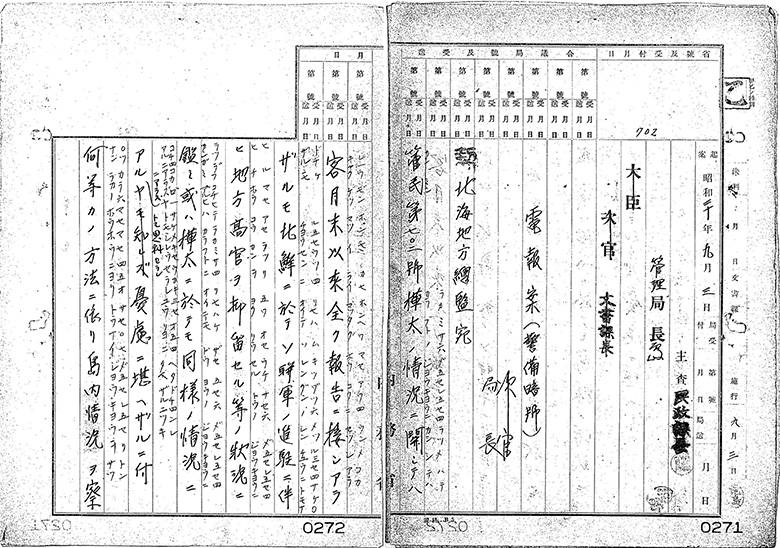

引揚への見通しが立たないなか、住民の中には、本土への密航を試みる人々もいました。ソ連当局はそのような密航を厳しく取り締まりましたが、本土への脱出者数は1945年8月から1946年9月までに2万5000人近くに上ったとされています。こうした密航者たちは日本政府にとって、現地の状況を知るための貴重な情報源の1つとなりました。例えば1945年11月付の海軍省軍務課の資料「千島樺太ニ於ケル軍官民ノ状況」は「脱出帰還者」からの情報を踏まえ、南樺太では「住民ハ一般ニ平静ナル生活ニ復セルモノノ如シ」(【資料3-4】)と分析しています。付け加えれば、翌年5月付の資料では、ソ連側が「政治的企図(「ソ」連官民の入島だけでは此の方面の開発はとても出来ないのでどうしても邦人の力によらなければならぬ)に基き進駐当初から一般民心の安定に努力し日本国内の困窮状況を過大に宣伝し或は帰化を勧告したりして極力引揚を抑制している」(件名「資報第16号 千島、樺太、満洲、北鮮の状況(終戦より5月末に至る総合観察) 昭和21年5月31日」Ref. C14121147000、10画像目)とされており、断片的な情報しかもたらされないなかでもソ連側の思惑はある程度まで把握されていたようです。

引揚をめぐる米ソ交渉

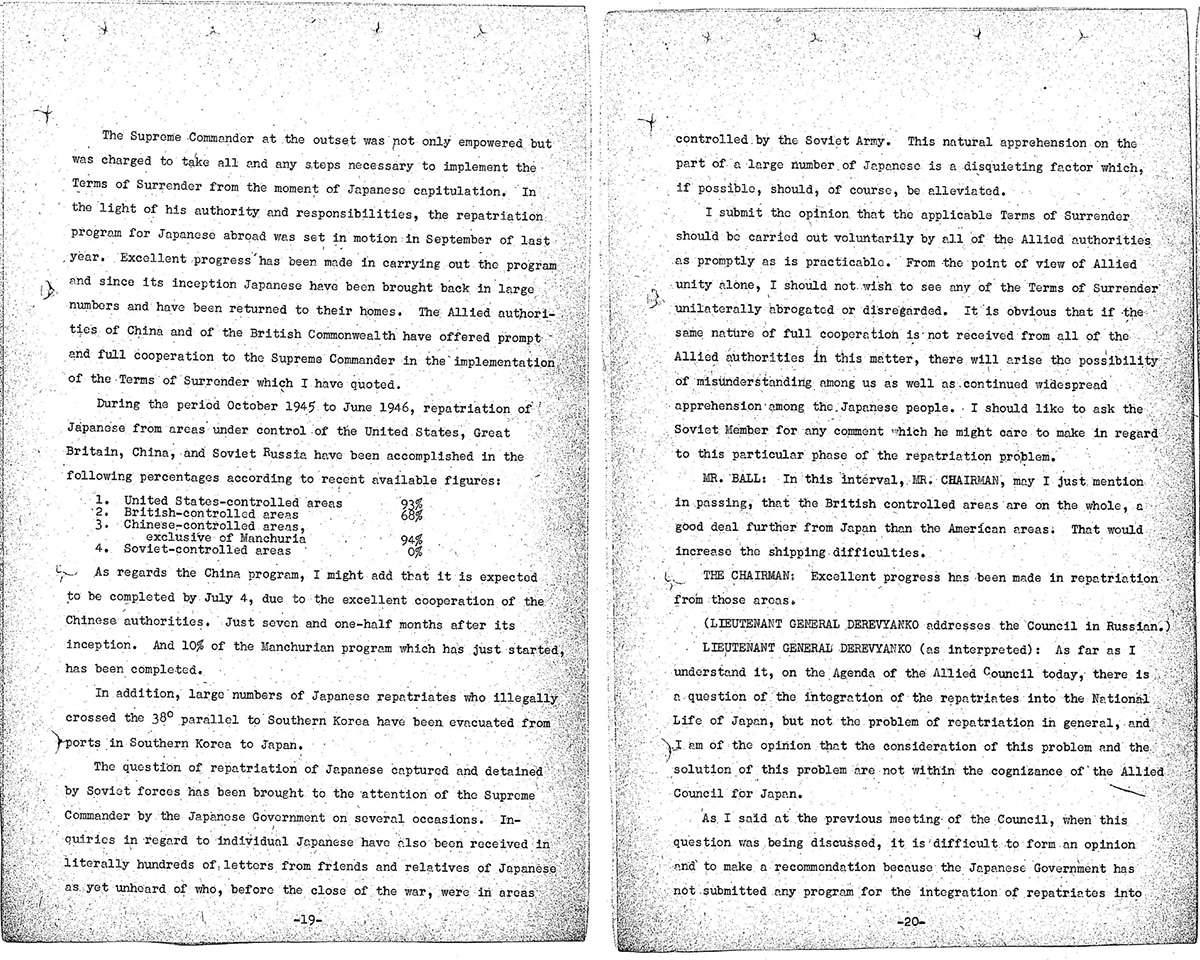

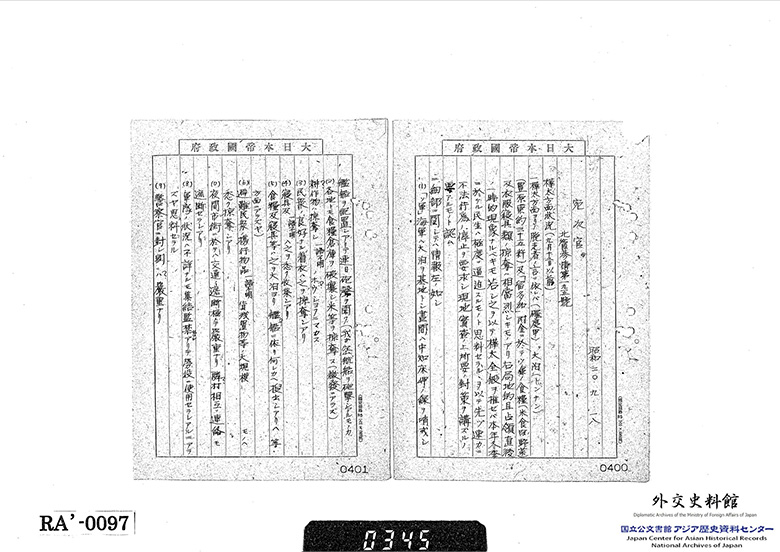

南樺太を筆頭としてソ連管理区域からの復員と引揚は遅々として進みませんでしたが、GHQ(連合国軍総司令部)の管理下に置かれていた日本政府にできることほとんどありませんでした。しかし米ソ対立が次第に表面化するなかで、アメリカがこの問題を取り上げ始めます。例えば、1946年6月26日に開催された対日理事会の第8回会合では、議長を務めるジョージ・アチソン駐日アメリカ大使が、日本兵の速やかな復員を進めるというポツダム宣言の条項を取り上げました。そのうえで彼は、ソ連管理区域からの日本人の帰還が進まないことについて、日本政府や該当者の親族などが「当然の不安(the natural apprehension)」を抱いていると述べたのです(【資料3-5】、【資料3-6】)。

ソ連政府内でも批判の高まりを懸念する声があがっていました。例えば、セルゲイ・クルグロフ内務大臣はスターリンに宛てた7月3日付の文書で、「ソヴィエト連邦で日本人捕虜が耐え難い生活環境に置かれているかのような噂が、日本において執拗に喧伝されている」(ロシア連邦国立文書館)とし、日本人捕虜とその家族の間の手紙のやり取りを許可するよう要請しています。ソ連側はその後実際に手紙のやり取りを許可したほか、アメリカに対しては朝鮮半島北部などにとどまっている日本人に限って、その送還に関する協議を求めました。もっともアメリカ側は、留め置かれている日本人全体の送還を議論する必要があるとしてこの申し入れを拒否しています。

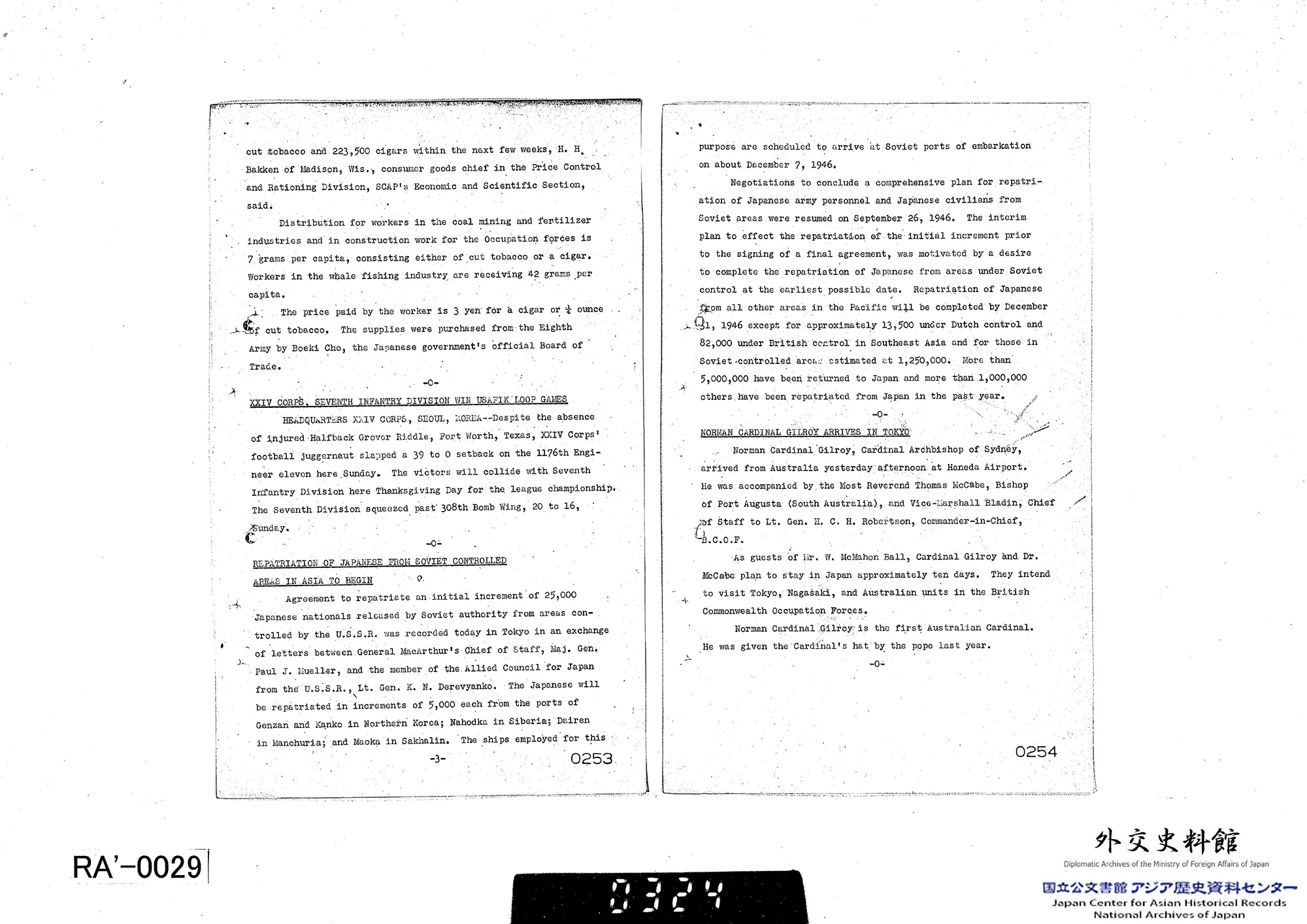

9月に入るとソ連側は態度をさらに軟化させ、ソ連およびソ連占領地全てからの日本人の送還に関する協議をGHQに申し入れました。その後の米ソ交渉により、11月27日には引揚に関する暫定協定が結ばれ、南樺太についても5000人の引揚が合意されます(【資料3-7】)。同時に本格的な引揚実現に向けた交渉も米ソ間で進められ、ソ連管理区域からの毎月5万人の送還を定めた協定も12月に締結されました。

公式引揚の開始とその後

ソ連政府は、米ソ協定成立に先立つ1946年10月には日本人の送還実施を決定していました。11月1日には樺太南部の港町真岡に引揚用収容所が設置され、引揚予定者たちはそこで船の到着を待つこととなりました。当初収容所では食事すら十分に提供されないような有様でしたが、この点については当時ソ連国内で食糧不足が発生していたことも考慮すべきでしょう。少なくともソ連現地当局では引揚者に社会主義制度の優位性を印象付け、日本国内でのソ連の印象を向上させることにも関心が持たれていました。事実、収容所内の状況はその後少しずつ改善されていき、1947年6月に引き揚げたある引揚者は、「ソ連側としては、最大の好意と寛大を示したものと思われ、引揚者一同感謝している」(函館引揚援護局、1950)と語っていたといいます。

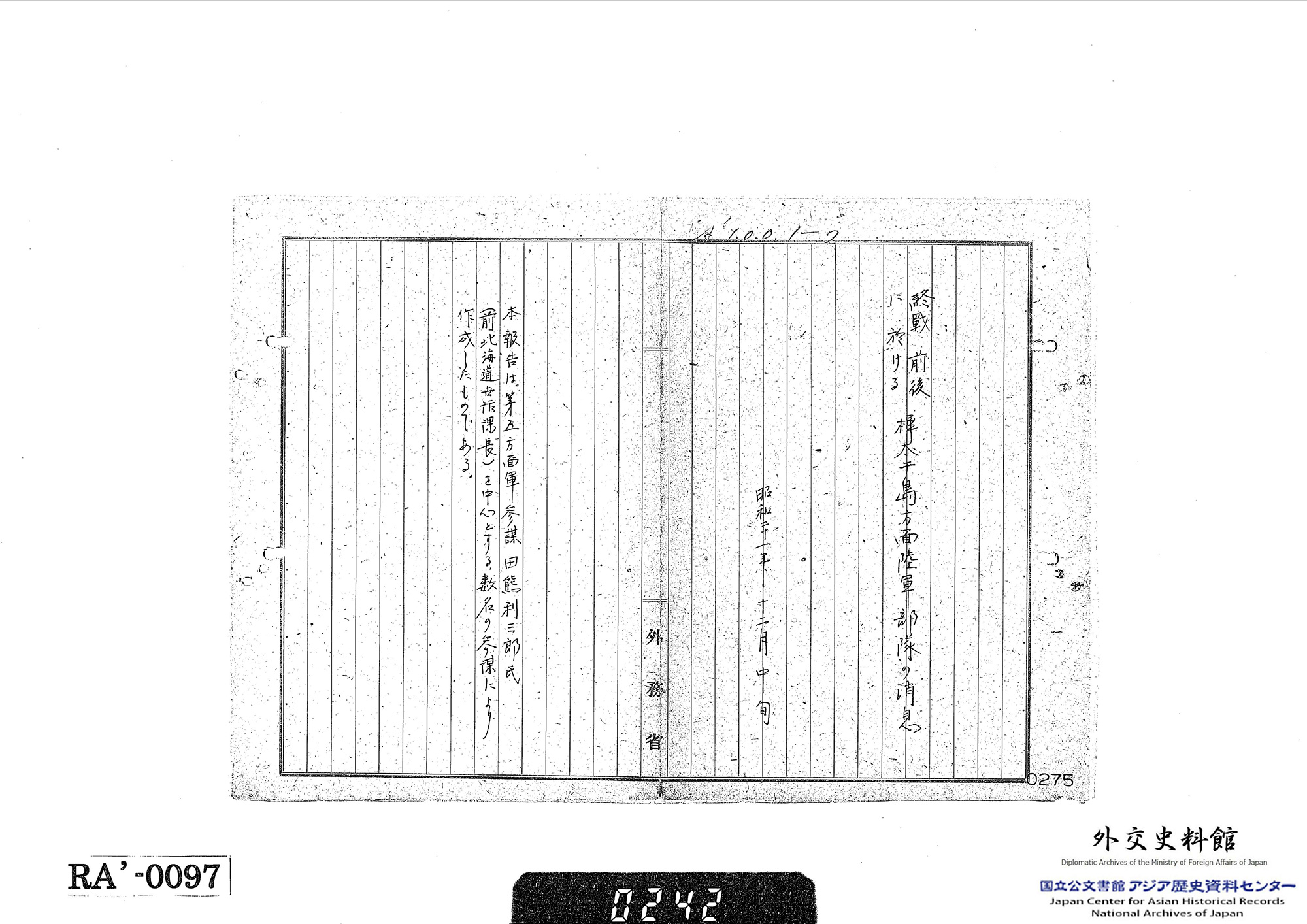

さて引揚予定者たちが待つ真岡港に最初の公式引揚船が現れたのは、暫定協定成立後の1946年12月初めでした。この第一次引揚では、計4隻の船によって暫定協定が定めた5000人を超える人々が日本本土の土を踏みしめることとなります。ところでソ連軍進駐後、南樺太と日本本国の連絡が杜絶していたことについては既に触れましたが、第一次引揚者のなかには多くの軍人も含まれており、彼らの証言から終戦時の南樺太の状況も明らかになっていきました(【資料3-8】)。

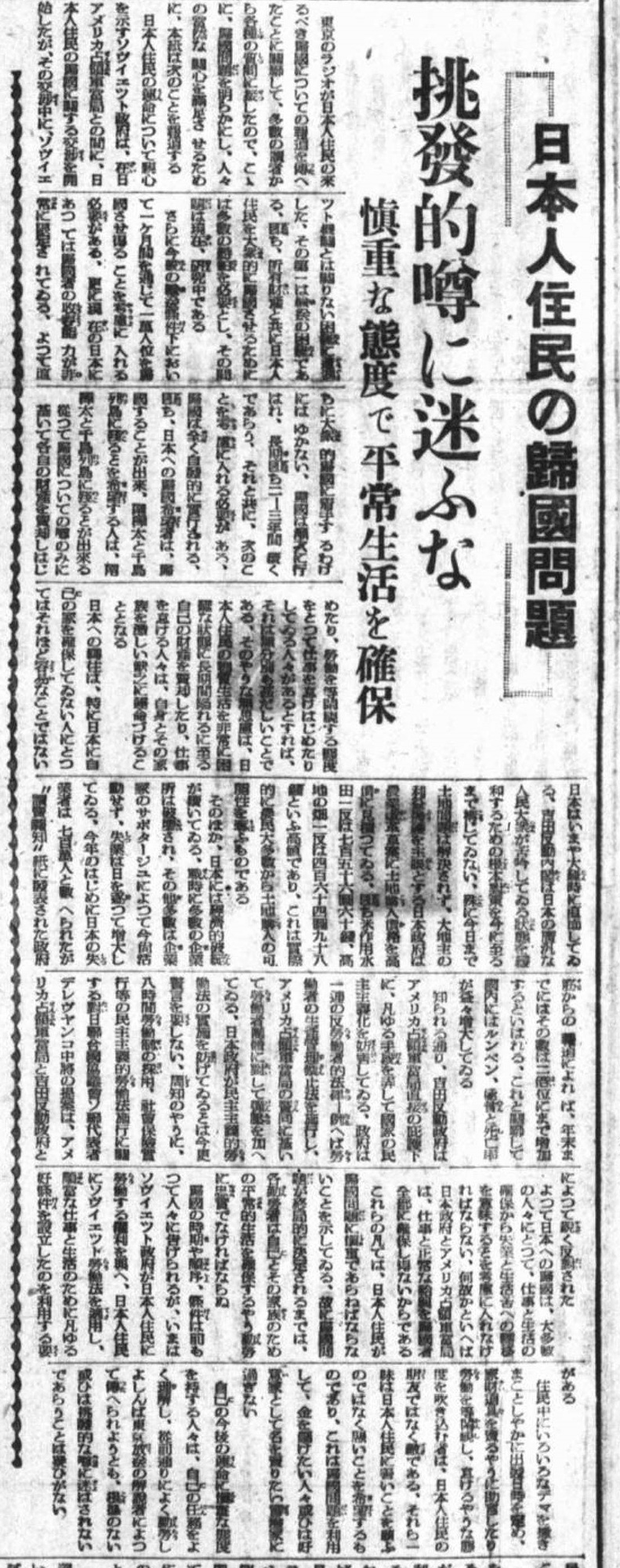

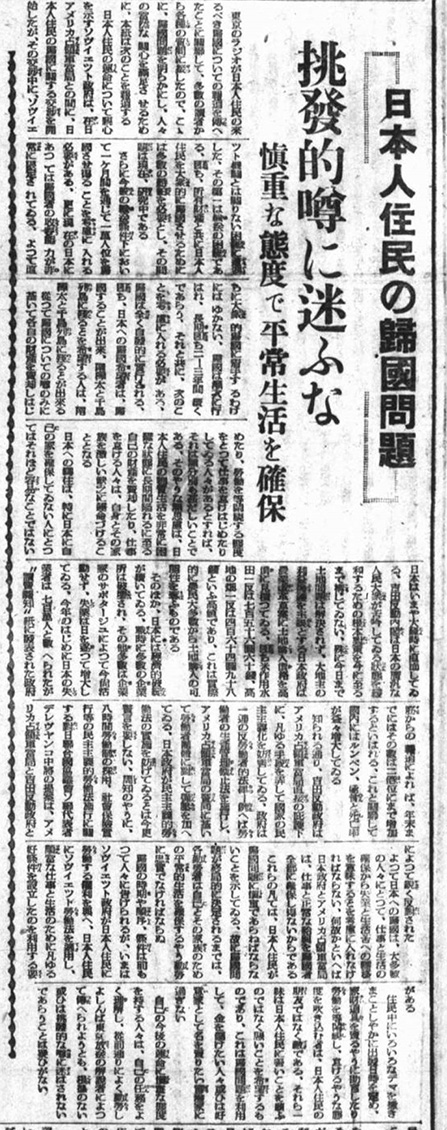

以上のように最初の公式引揚は比較的順調に終わりました。もっとも、ソ連当局による1946年7月付の統計は、南樺太に残留していた戦前からの住民を約30万5800人と見積もっており、5000人という人数はごく少数に過ぎなかったといえるでしょう。事実、南樺太引揚はその後も長きにわたり続くこととなります。そもそも、経済的観点から現地住民の引揚をなるべく引き延ばしたいというソ連現地当局の意図に変化はなかったのです。そのような姿勢は、ソ連軍の指導下で発行されていた現地邦字新聞『新生命』からも読み取ることができます。1946年10月15日に掲載された「日本人住民の帰国問題」(【資料3-9】)と題する記事は、日本人の引揚が遅れている原因は「輸送の困難」と日本側における「帰国者の収容能力」の低さであるとしてソ連側の責任を暗に否定しつつも、「帰国希望者は帰国することが出来」ると述べています。しかし同時に日本国内は経済的にも政治的にも悲惨な状況にあるとし、それゆえ日本人住民は「帰国問題に慎重であらねばなら」ず、むしろソ連政府が日本人住民のために「順当な仕事と生活のために凡ゆる好条件を設立したのを利用」しなければならないとしているのです。同様の趣旨は第二次公式引揚が開始された翌1947年4月の社説でも繰り返されています。その主張するところによれば、南樺太の日本人住民には「自分と家族を幾多の欠乏に陥入れる日本に帰るか、或ひは日本人住民に労働と安定した生活のために諸条件を与へているソヴイエツト政府の博愛のもとに、南樺太に残るか」という「自発的選択の自由」が与えられているのでした(『新生命』1947年4月10日)。

南樺太からの大規模な公式引揚はソ連側よって度々中断されながらも1949年まで継続され、25万人以上が日本本国へ移りました。それでも一部の人々は取り残され、小規模な引揚は冷戦後まで続けられていくことになるのです。

岡部克哉(アジア歴史資料センター研究員)