第4章 降伏と「国体」

ポツダム宣言受諾をめぐって

日本の降伏が決定することとなったポツダム宣言の受諾とその後の憲法改正をめぐっては「わが帝国は万世一系の天皇君臨し統治権を総攬し給う」(大審院判昭和4年5月31日)という「国体」、すなわち天皇による統治のあり方―天皇制―が大きな問題としてたちあらわれてきます。この章では敗戦前後の時期における天皇制の動揺と外務省の対応、そしてそれに協力した学者たちの視座をアジ歴資料を中心に見ていきたいと思います。

まずはポツダム宣言受諾に至るまでの経緯をみていきたいと思います。ドイツが降伏し、沖縄での組織的な戦闘も終了した7月26日、アメリカ・イギリス・中華民国の政府首脳の連名によってポツダム宣言は発表されました。ポツダム宣言には日本の降伏後の軍隊の武装解除を行うことや占領方針が明記されていましたが、「国体」と天皇の地位については言及を避けた曖昧なものとなっていました。

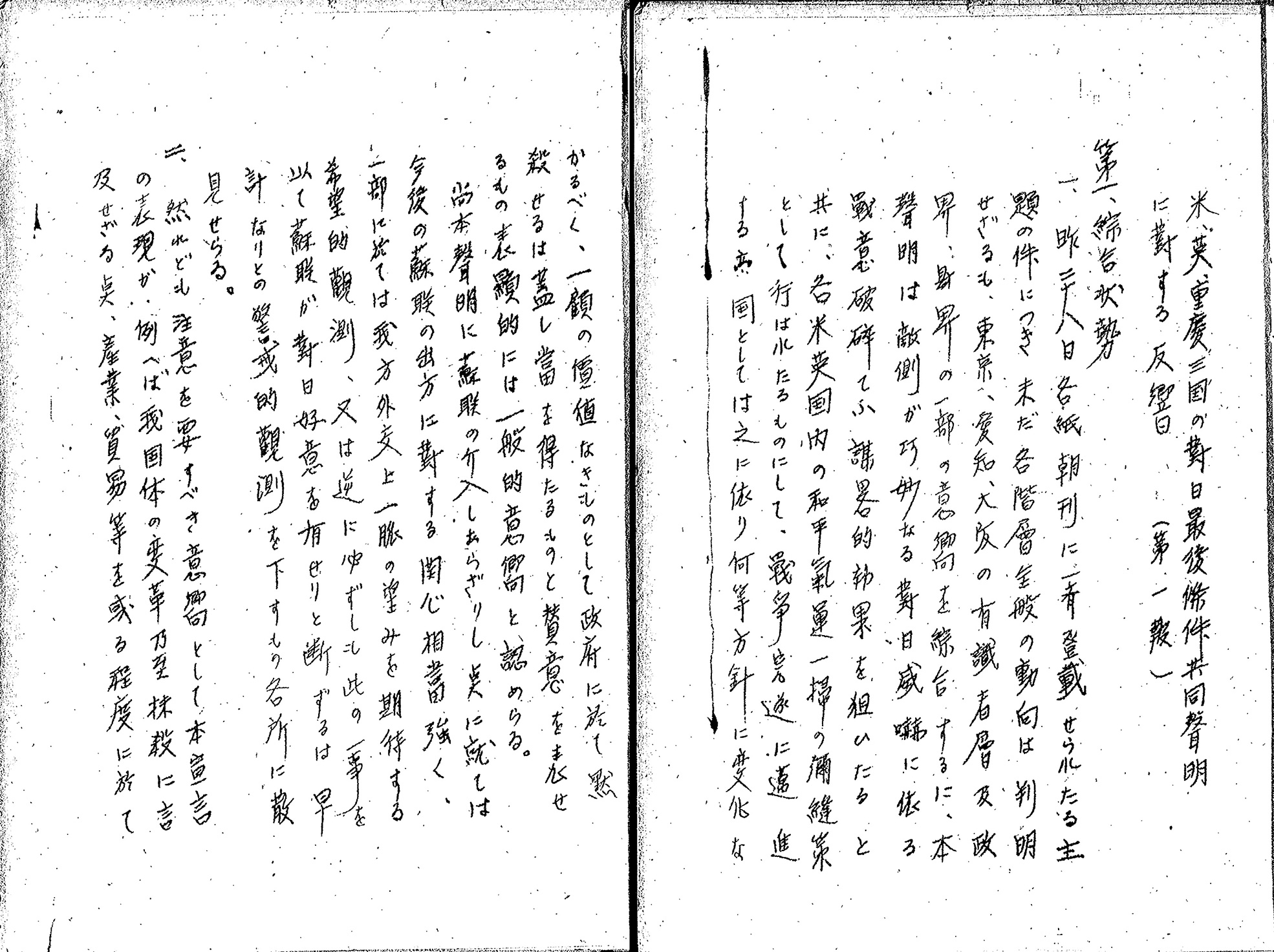

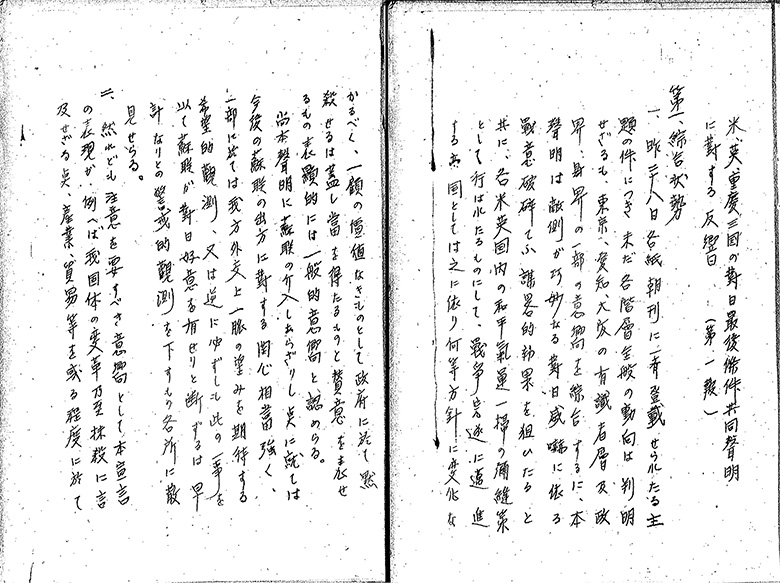

ポツダム宣言の通知を受けた日本政府はよく知られているようにこの宣言を「黙殺」します。これについて内務省警保局保安課が作成したポツダム宣言に対する反響をまとめた資料を見てみると、「戦争完遂に邁進する」日本は、ポツダム宣言によって「何等方針に変化」なく、「政府に於て黙殺せるは蓋し当を得たる」というのが「一般的意嚮」であると、伝えていることがわかります。ここで注目されるのは、宣言内の表現が「我国体の変革乃至抹殺に言及せざる点」など予想外に緩和な条件であるという感想もあったことが述べられている点です(【資料4-1】)。

大本営陸軍部においても8月3日になってからポツダム宣言の内容及びソ連の動向に関する分析が行われましたが、その中では、「本声明ニ於ケル日本処理方針ハ一見比較的寛大ナルカ如キモ右ハ多分ニ伸縮性ヲ有シアリテ(例ヘバ国体ニ関シテハ直接言及シ居ラサルカ如キ)」「特ニ警戒ヲ要スルモノアリ」と評価されていることがわかります(【資料4-2】)。

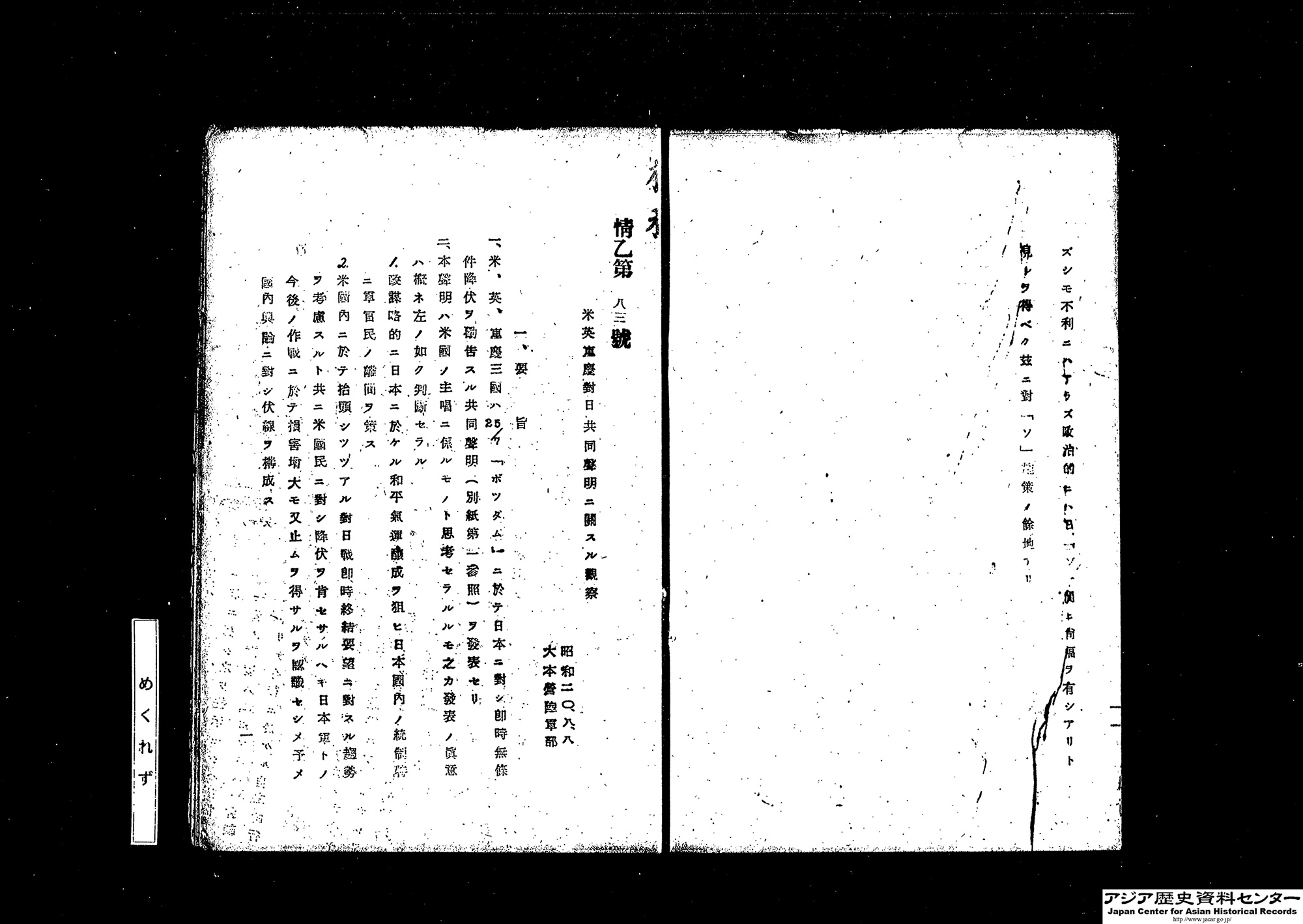

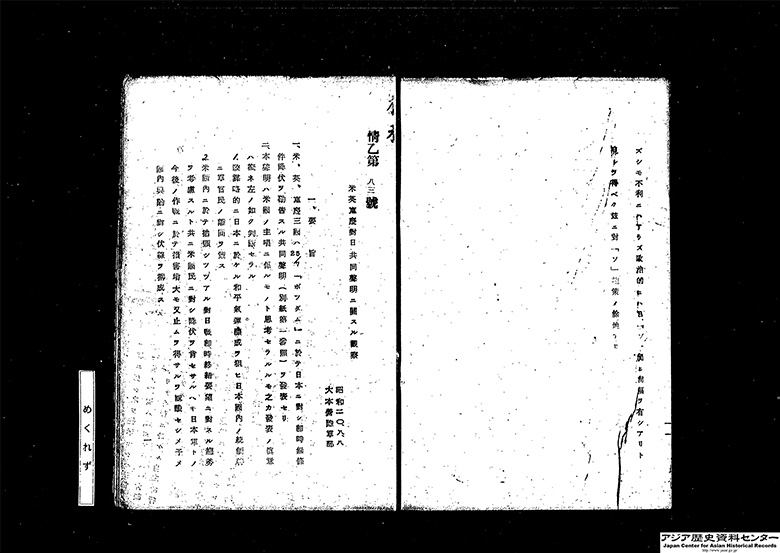

このように受諾による「国体」への影響が不明瞭なまま、その後の広島への原爆投下、ソ連の参戦を受け、8月10日の最高戦争指導会議における昭和天皇の一度目の「聖断」によってポツダム宣言の受諾が決定されることになります。その際に日本政府は連合国に対し、「帝国政府ハ一九四五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ米、英、支三国政府首脳者ニ依リ発表セラレ爾後「ソ」連政府ノ参加ヲ見タル共同宣言ニ挙ケラレタル条件ヲ右宣言ハ天皇ノ国家統治ノ大権ヲ変更スルノ要求ヲ包含シ居ラサルコトノ了解ノ下ニ受諾ス」と通告しています (【資料4-3】)。

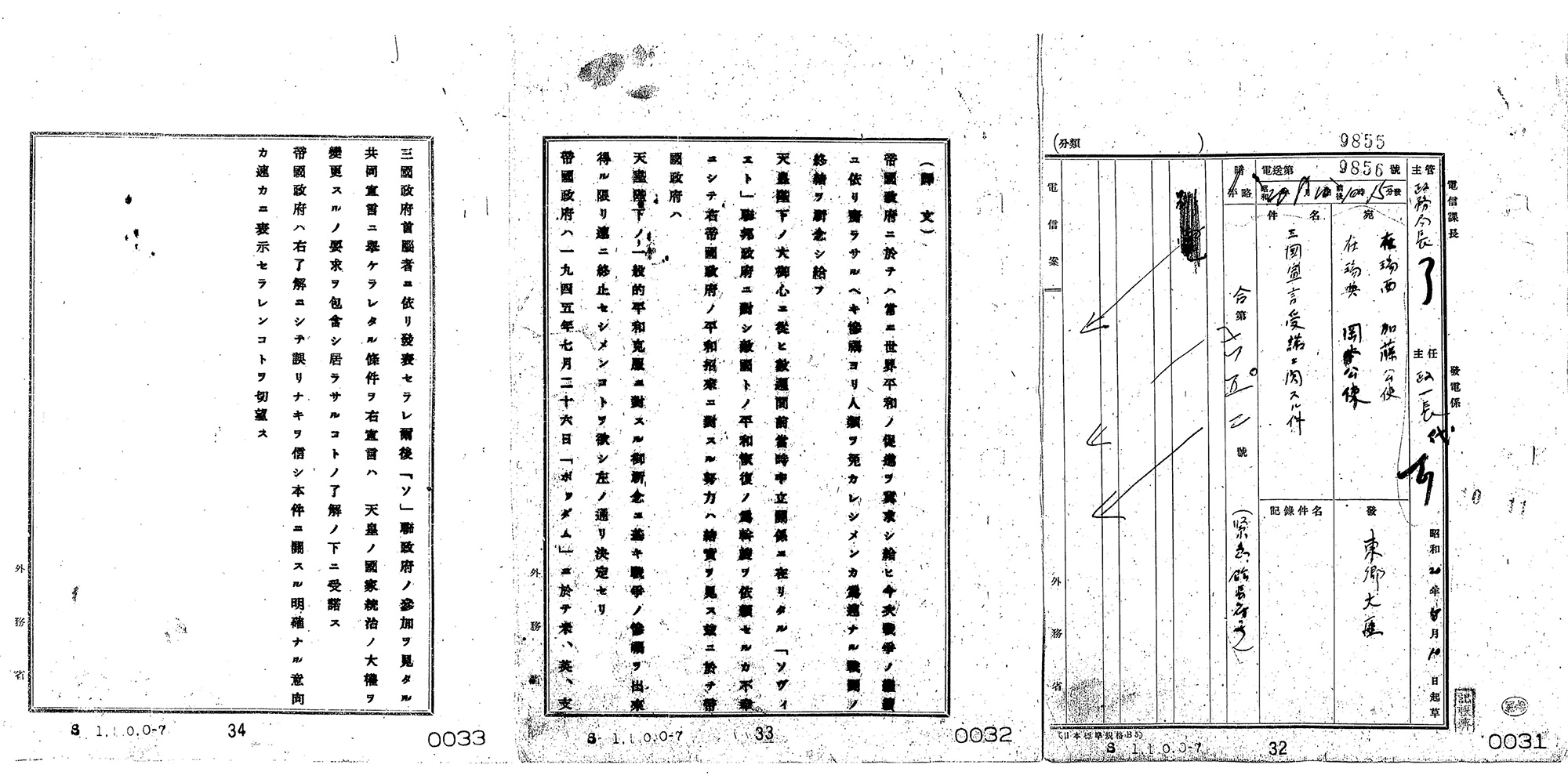

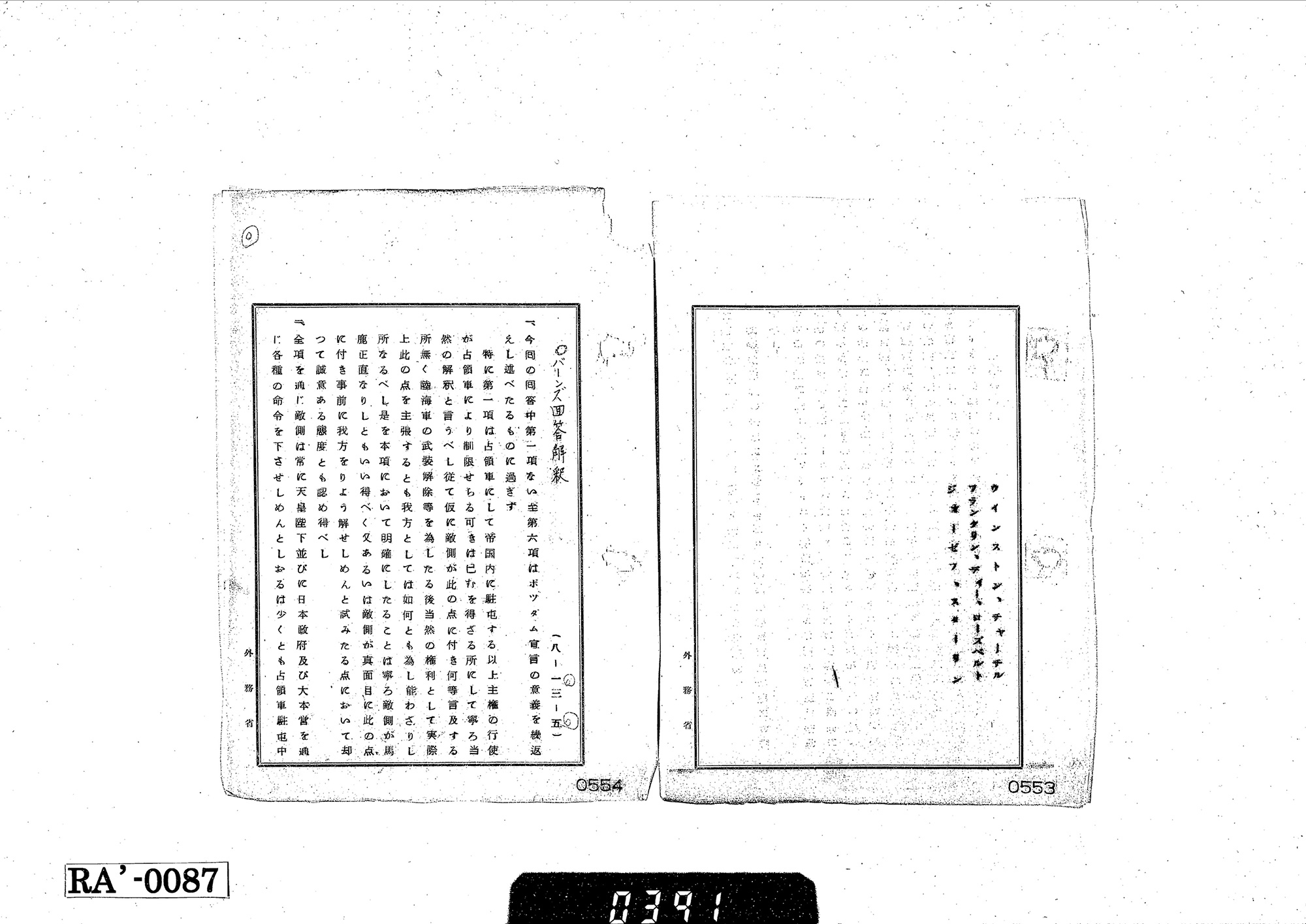

これに対して、連合国側は11日に天皇及び日本国政府の国家統治の権限は連合国軍最高司令官に「subject to」すること、そして日本国政府の最終的な統治形態は国民の自由に表明する意思によって決定されることを日本側に回答しました(いわゆるバーンズ回答)。

これを受けた外務省は、原文中にある「subject to」を「制限の下にあり」と訳し、日本国政府の最終的な統治形態の決定は「国体」の変更を意味するものではないと解釈するなど(【資料4-4】)、懸命な努力が繰り広げられましたが、陸軍は独自に「subject to」を「隷属する」と翻訳したことで、「国体」の護持について連合国に再照会することを要求する意見が閣議に提出されることになり、政府首脳だけで判断を下すことが困難になりました。結局のところ、8月14日に開かれた御前会議の場における昭和天皇の二度目の「聖断」により、ポツダム宣言の受諾が決定されます。

以上みてきたように、ポツダム宣言受諾に際しては「国体」をめぐり、政府首脳のあいだでさまざまな混乱をきたしていました。政府首脳が混乱をきたし、受諾決定が遅れたそのときはソ連の満洲・樺太への侵攻が始まり、長崎へ原爆が投下されるまさにそのときでもありました。こうしたことからわかるのは、絶望的な状況に陥ってもなお、「国体」の護持が日本国家の至上命題であったということであり、さらにはどのようにすれば「国体」を護持できるのか、ポツダム宣言が果たして本当に「国体」を変革するものなのか、ということについて政府首脳においてすら一致した見解が得られず、結局その混乱は天皇の二度の「聖断」によって収拾されるしかなかったということです。これは政府首脳による「輔弼」制度からの逸脱であり、大日本帝国憲法体制の瓦解を意味します。しかも、「聖断」に対してそれが「国体」を護持するものではないとして、宮城事件や厚木航空隊事件といった反乱が発生することになるのです。

ポツダム宣言の受諾は日本に対して、「国体」とは何であるのか、という問いを幾重にも投げかけるできごとでもありました。

敗戦と憲法改正問題

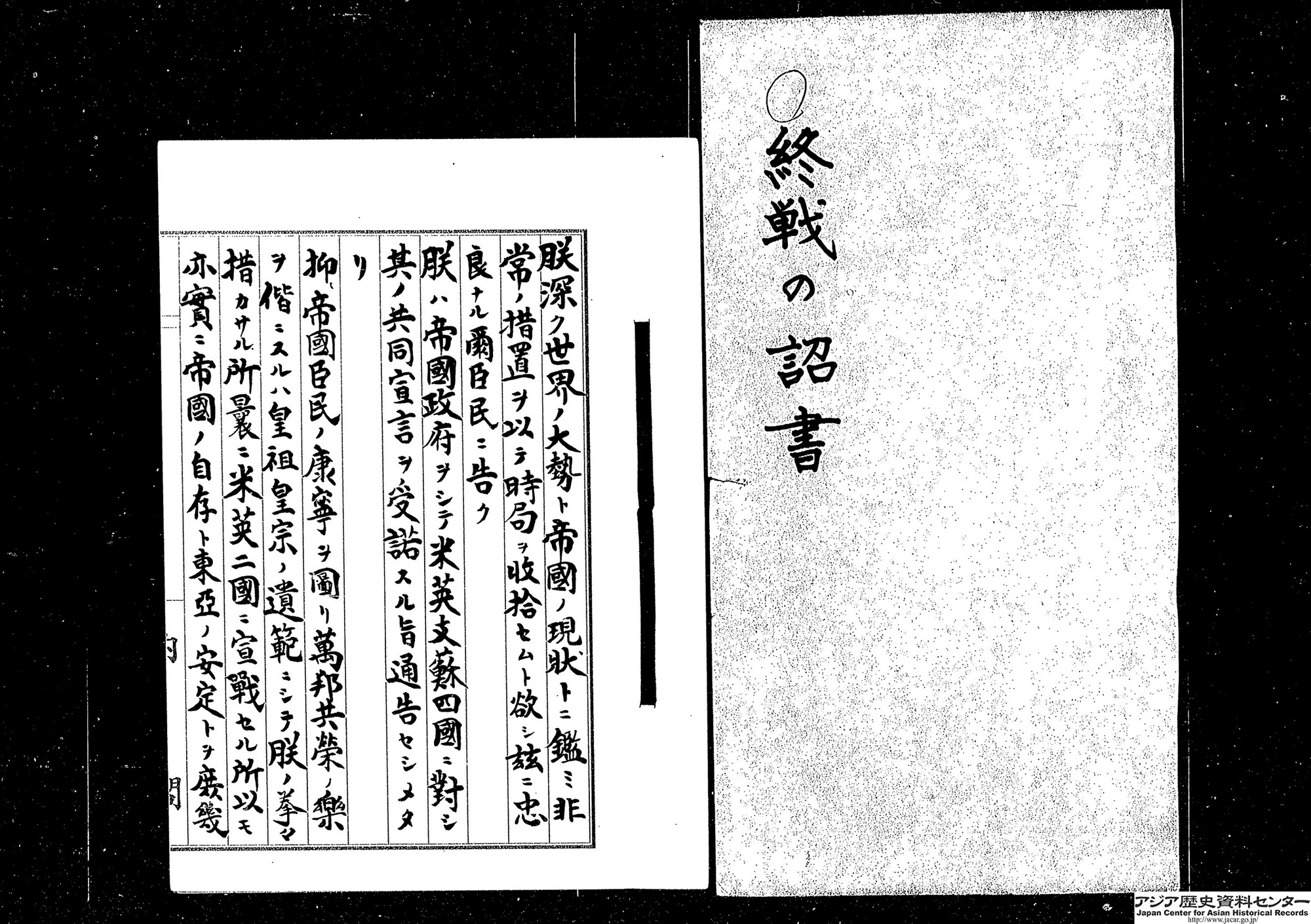

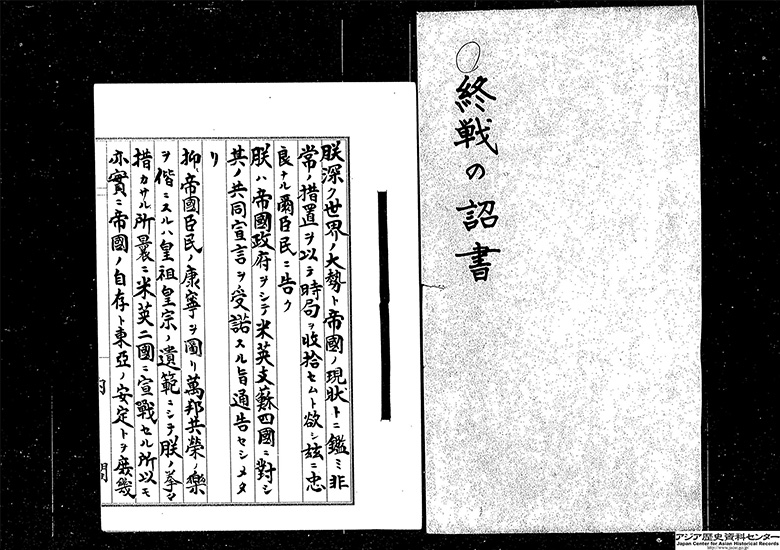

8月15日、「大東亜戦争終結ノ詔書」がラジオ放送によって国民に伝えられましたが、そのなかで「朕ハ玆ニ国体ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ」(【資料4-5】)と述べています。

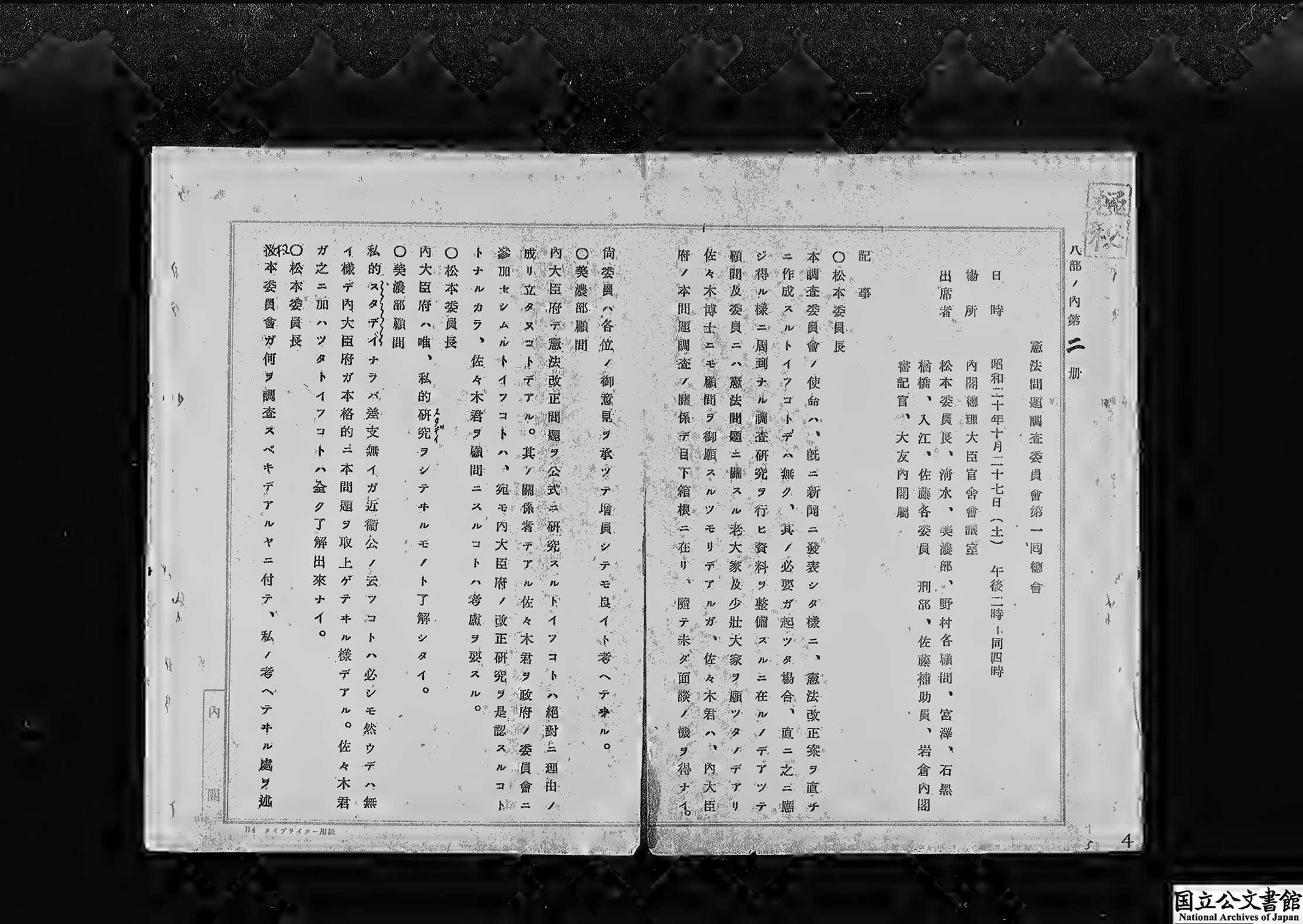

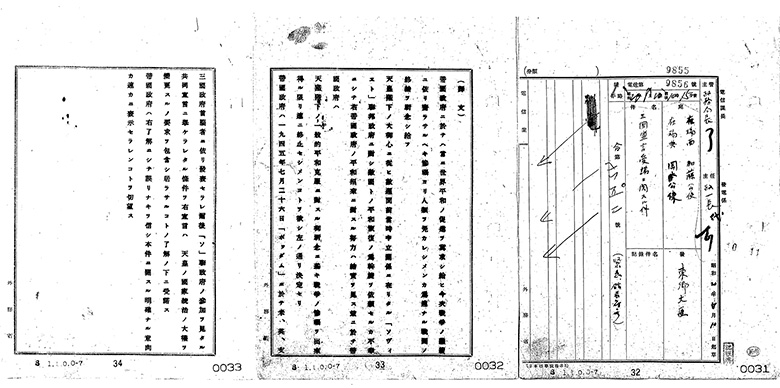

GHQ(連合国軍総司令部)による占領が始まるのはそれから2週間後の8月末のことで、9月2日にはミズーリ号にて降伏文書への調印が行われます。そうした中で憲法改正と「国体」、つまりは天皇制に関する議論が政府内外で繰り広げられることになります。東久邇宮内閣に無任所国務大臣として入閣していた近衛文麿がマッカーサーと会談を重ね、内閣総辞職後も内大臣府御用掛に任命されることで、憲法改正問題へ取り組み始めることになります。しかし、近衛の戦争責任が問われ、12月6日の服毒自殺に至ることによって、政府内に設置された憲法問題調査委員会において憲法改正の議論が進んでゆくことになるのです(【資料4-6】)。

憲法改正問題に関心を示していたのは内大臣府や憲法問題調査委員会のみではありません。例えば10月5日に治安維持法の撤廃と政治犯の釈放が行われると同時に活動を再開した日本共産党は「天皇制の打倒」を公然と掲げていました。また、高野岩三郎を中心として結成された憲法調査会では「日本国の統治権は日本国民より発する」とする「憲法草案要綱」を発表しています。

外務省における憲法改正論議

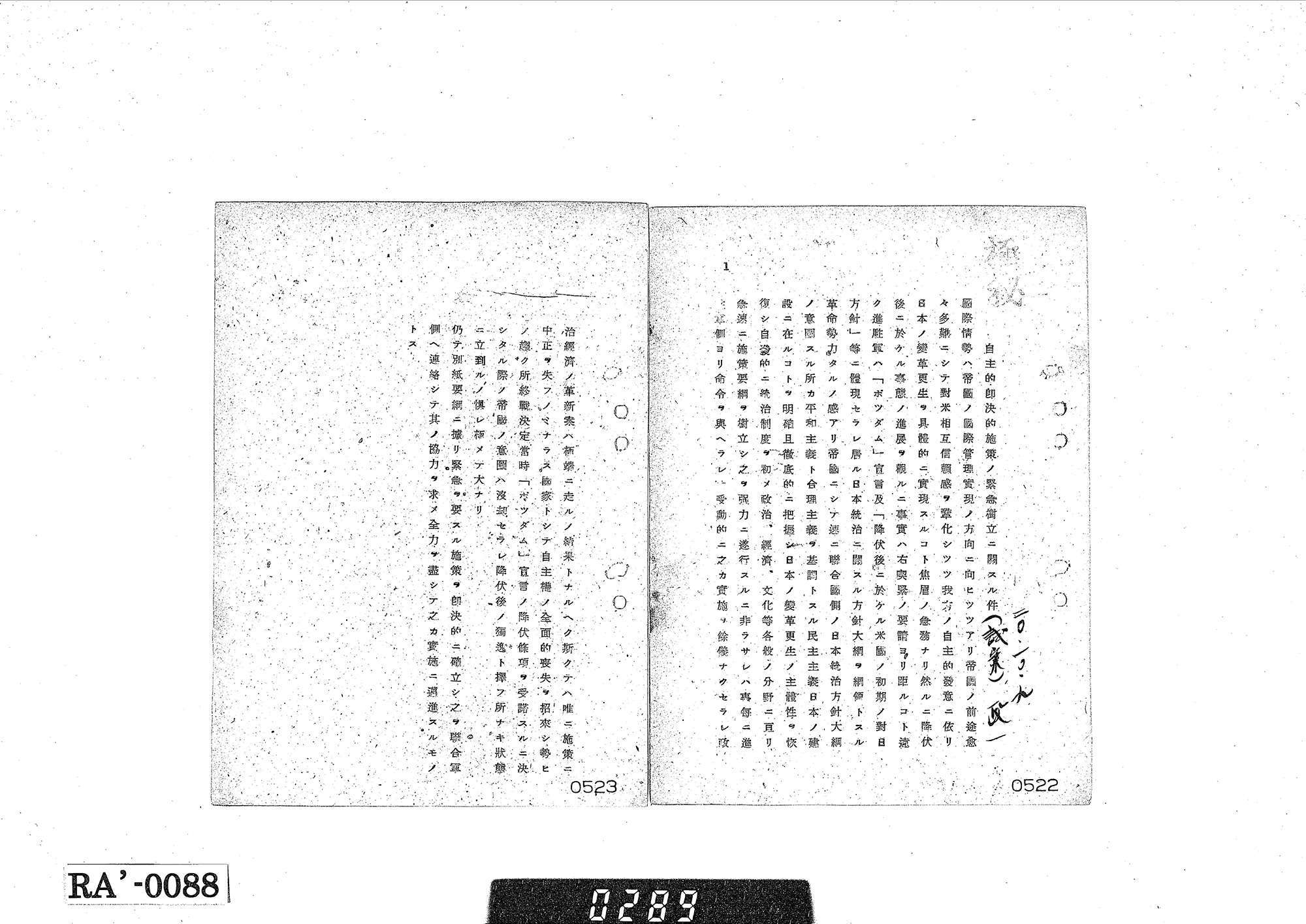

連合国に直接対応することを想定した外務省では独自に憲法改正問題について調査を進めています。10月9日には政務局第一課によって「自主的即決的施策ノ緊急樹立ニ関スル件(試案)」(【資料4-7】)が作成され、そこにおいて、「我方ノ自主的発意ニ依リ日本ノ変革更生ヲ具体的ニ実現スルコト焦眉ノ急務」であると述べられています。そして注目されるのは、「統治制度及統治組織ノ改革」の章において、「国民ノ皇室ニ対スル信仰ヲ新タニシ以テ国体ノ護持ヲ完カラシムルコト」と述べられていることです。外務省は「自発的発意」により、「国体」の護持を目指し、憲法改正問題に着手していく姿勢を示しています。

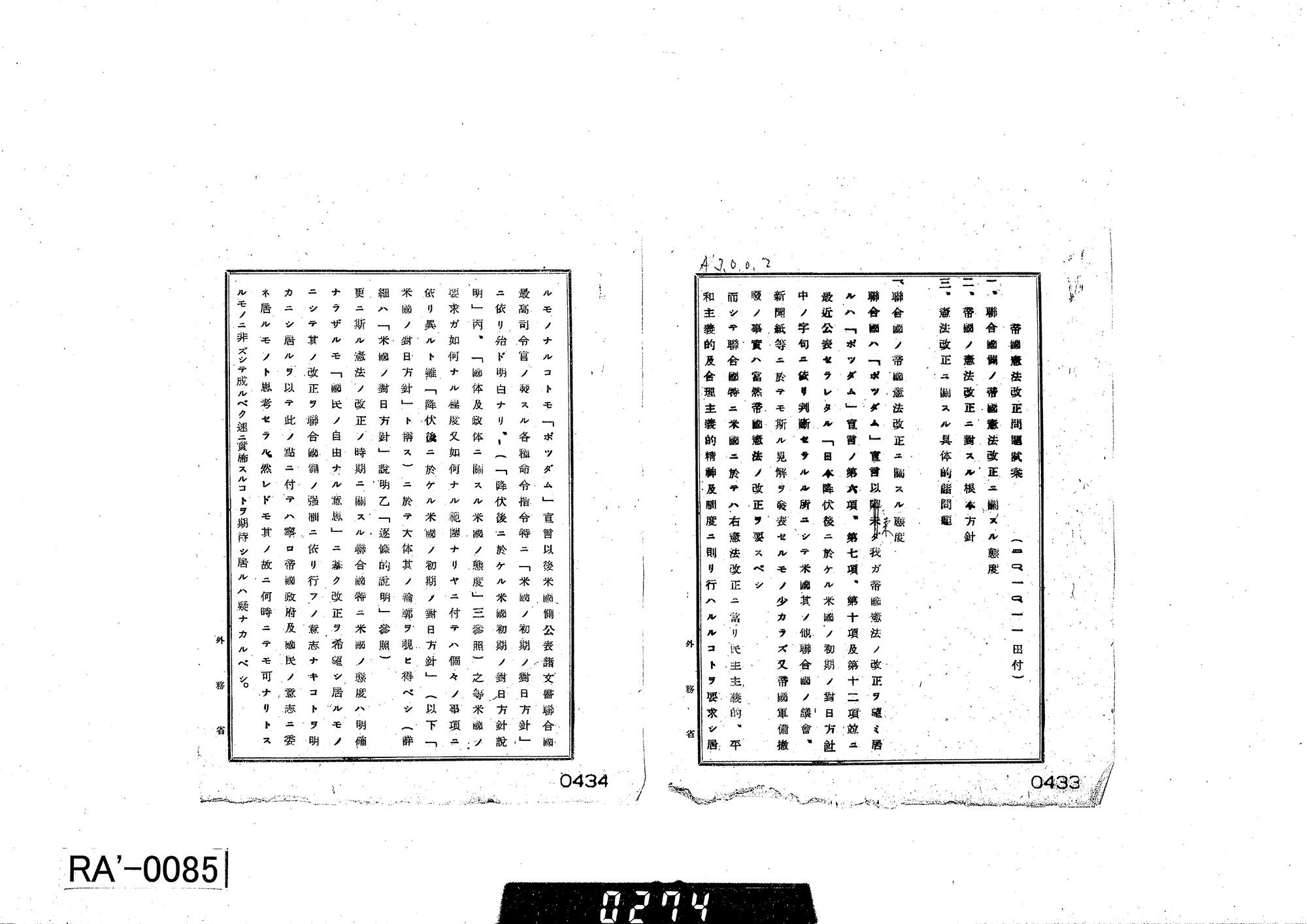

10月11日、外務省では「帝国憲法改正問題試案」と「憲法改正大綱案」という2つの文書が作成されています。この2つの文書を見てみましょう。

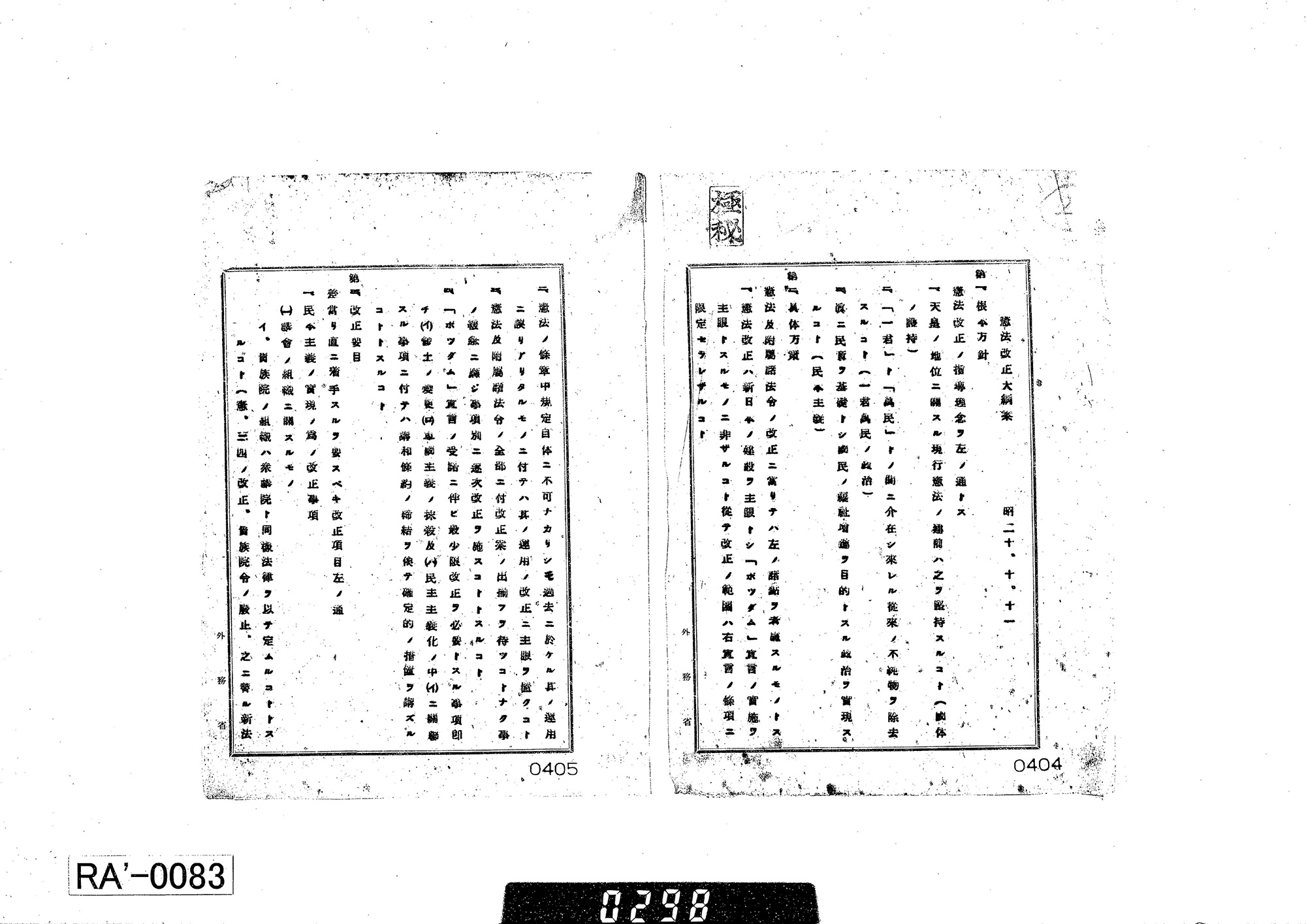

「帝国憲法改正問題試案」(【資料4-8】)は田付景一条約局第一課長兼第二課長が作成した文書で、「一、連合国側ノ帝国憲法改正ニ関スル態度」、「二、帝国ノ憲法改正ニ対スル根本方針」、「三、憲法改正ニ関スル具体的諸問題」の3章構成となっています。そのなかでは憲法改正について連合国側は「「国民ノ自由ナル意思」ニ基ク改正ヲ希望シ」ていると分析した上で、それに従いながらも、「帝国将来ノ基礎確定、国民生活ノ安定ヲ目指」すために、「独自且自主的見解ヲ以テ憲法改正ニ邁進スルヲ要ス」と自発的な憲法改正の必要性を説いています。そしてその基本方針において「天皇制度ハ帝国肇国ノ大精神ニシテ本制度ノ除去ハ日本帝国ノ滅亡ナリ」と述べられ、その「維持」の重要性が強調され、その民主化の問題が挙げられています。

また、「憲法改正大綱案」(【資料4-9】)もまた条約局にて作成されたと考えられる文書で、憲法改正の根本方針として、「国体の護持」、「一君万民ノ政治」、「民本主義」の3点が挙げられています。ここでは、天皇の地位を維持しながらも、天皇と国民の間に介在していた「不純物」(「帝国憲法改正問題試案」では内大臣や枢密院が例として挙げられています)を除去し、「一君万民」でありながら国民の福祉増進を目的とする政治を実現することが当面の課題であると認識されていることがわかります。

以上みた2つの文書からは、当時の外務省における憲法改正に対する積極的な態度を見てとることができます。外務省は自発的な「自主的見解」によって将来における日本の政治体制まで視野に入れながら天皇制を維持しようとしていたのでした。それは、主権者としての天皇の地位を守ろうとする立場のものでありましたが、ここで新たに問題となるのが、志向する政治体制が民主化されたものである以上、それが従来の天皇制とどのように関係するのか、ということでした。外務省は、はたして民主主義と天皇制が両立し得るものであるのか、という難題について検討する必要に迫られます。

外務省と『天皇制研究』

外務省調査局ではこうした問題についての調査が進められることになりました。当時の担当者であった三宅喜二郎の回想を見てみましょう。

「私は終戦後、外務省調査局の第一課長を務めていた。その際、私は、日本の天皇制は、その初期においてはいわゆる神話や伝統を重要な根拠としたのであろうが、その後幾多の変遷を経て、時代とともに進化を遂げている。そうして存続してきた天皇制は合理的な根拠をもつに至っているはずであり、そういう合理的根拠を究明し、それを内外に明らかにすることが天皇制を護持するために必要と考え、哲学、政治学、法学、社会学、歴史学等の分野において、それぞれ権威ある学者十名ほどを選んで、その問題の研究を依頼した」(霞関会、2001)

三宅によれば、その報告は吉田茂外務大臣にも提出していたようです。ここで重要なのは外務省が学者たちに天皇制の「合理的根拠」の研究を依頼していた、ということです。こうした依頼によって作成された資料は「帝国憲法改正関係一件 研究資料 第1巻」という簿冊に集録されており、宮澤俊義(東京帝大教授・憲法学者)や高木八尺(東京帝大教授・政治学者)といった人物が作成者として名を連ねていますが、ここではその中でも『天皇制研究』というシリーズに目を向けてみたいと思います。

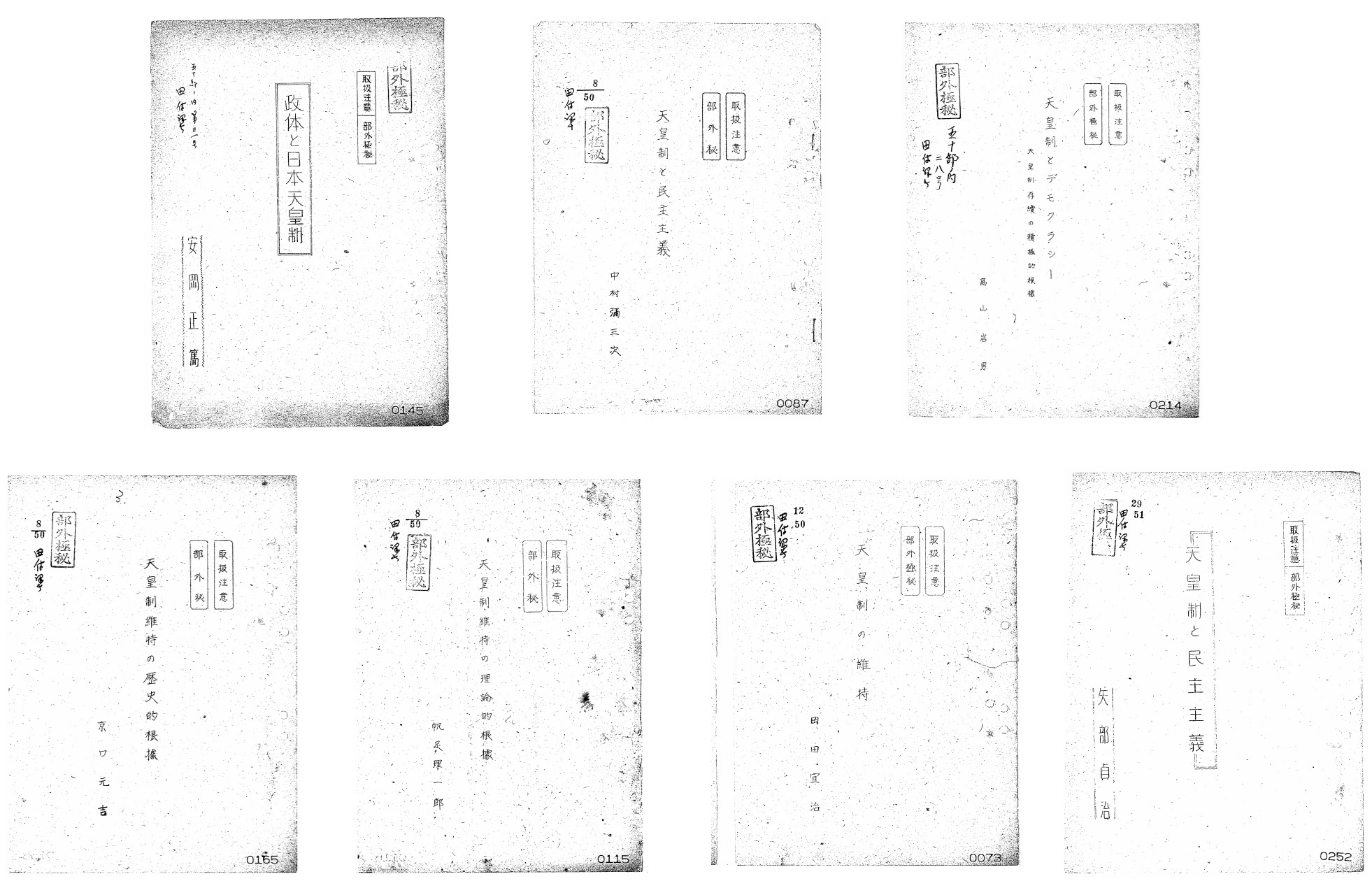

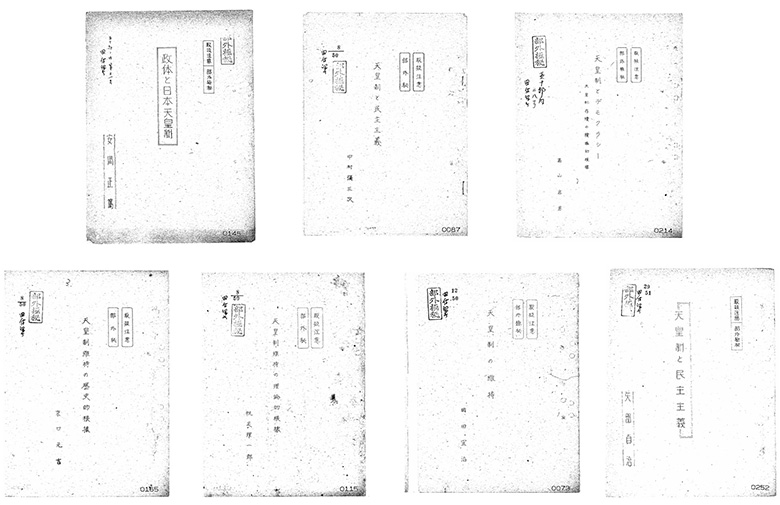

『天皇制研究』はその巻頭言において、「天皇制護持の積極的合理的根拠に付各方面専門家の協力援助を得て徹底的研究を進め」ていると述べられており、部外極秘で50部が配布されていることがわかります。その執筆者と題は以下の表の通りです。

※スマホの場合は表を横にスクロールいただけます。

| 号 | 題 | 執筆者 | 作成年月 |

|---|---|---|---|

| 第一号 | 政体と日本天皇制 | 安岡正篤(金鶏学院院長) | 1945年12月 |

| 第二号 | 天皇制と民主主義 | 中村彌三次(早稲田大学法学部教授) | 1945年12月 |

| 第三号 | 天皇制とデモクラシー 天皇制存続の積極的根拠 |

高山岩男(京都帝国大学文学部助教授) | 1945年12月 |

| 第四号 | 〔欠により不明〕 | 〔欠により不明〕 | 〔欠により不明〕 |

| 第五号 | 天皇制維持の歴史的根拠 | 京口元吉(早稲田大学法学部講師(元教授)) | 1946年1月 |

| 第六号 | 天皇制の理論的根拠 | 帆足理一郎(早稲田大学文学部教授) | 1946年1月 |

| 第七号 | 天皇制の維持 | 岡田宜法(駒澤大学学長) | 1946年1月 |

| 第八号 | 天皇制と民主主義 | 矢部貞治(東京帝国大学法学部教授) | 1946年1月 |

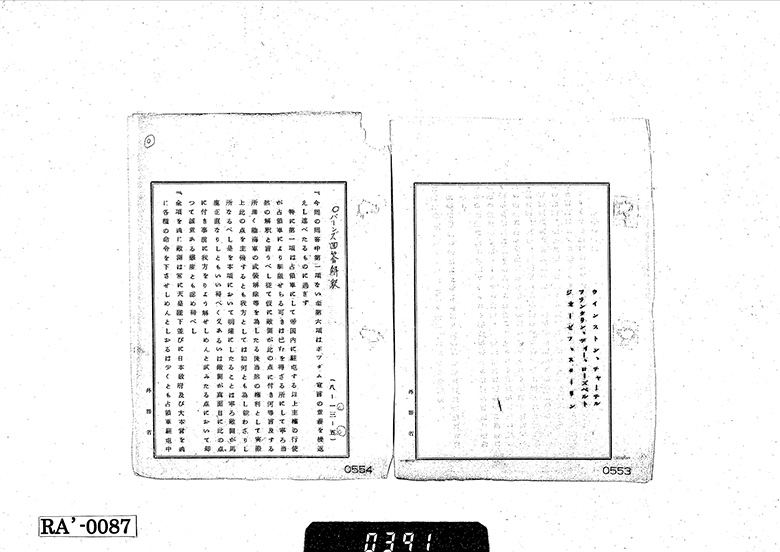

哲学、憲法学、歴史学などの多様な専門家が執筆していますが、その内容は三宅が掲げた天皇制の「積極的合理的根拠」の究明という課題はもちろんのこと、それを越えて、天皇制と民主主義の関係を論ずるものも多いことがわかります(【資料4-10】)。

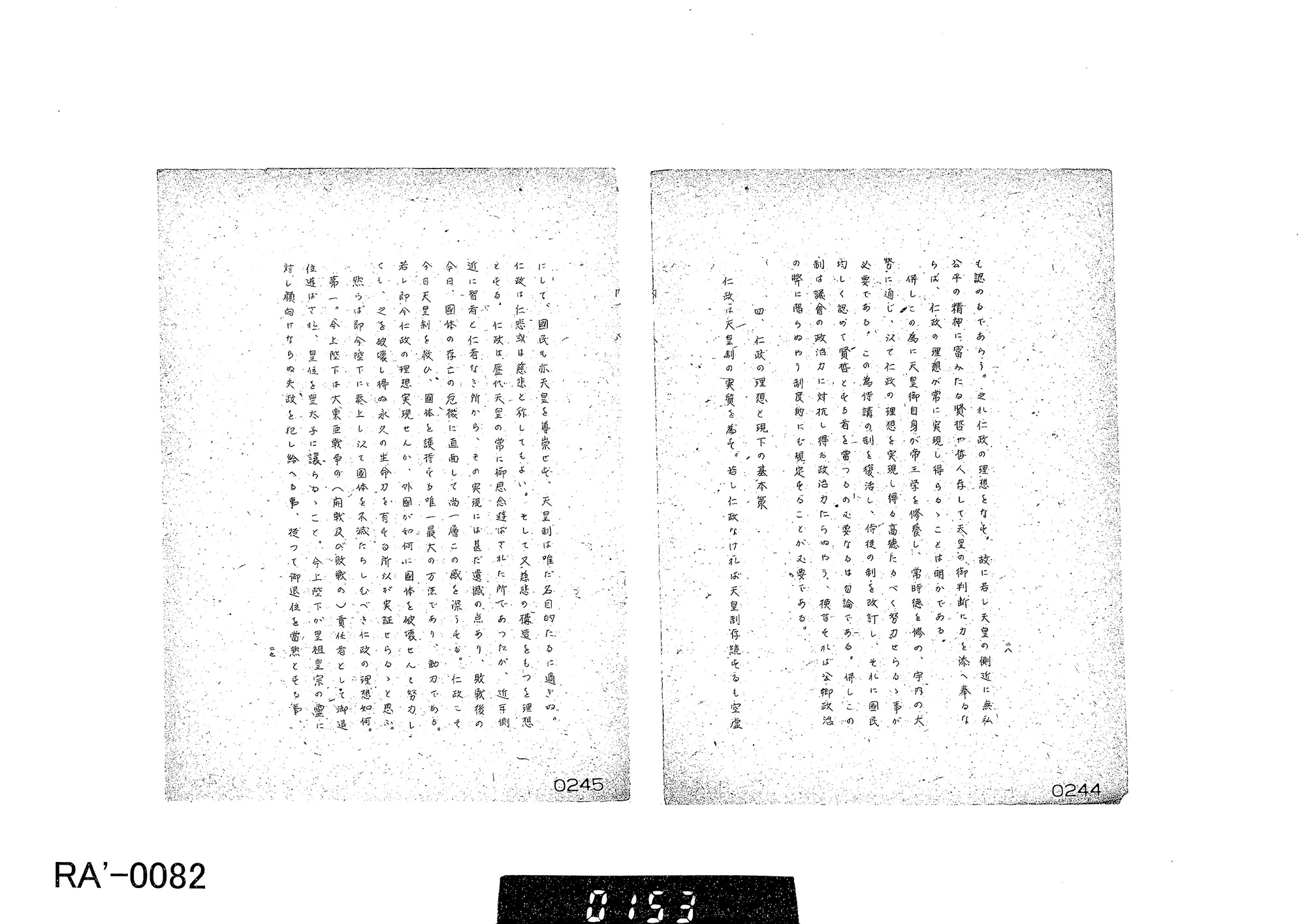

この『天皇制研究』の各論文の基調となるのは、「『会議を興し万機公論に決すべし』とは、豈に民主主義に非ずして何ぞ」(岡田論文)、「五条の維新政綱決定の際には、天皇諸侯庶民の誓約によって天皇と人民とを政治的に直結せしめようとした」(京口論文)というような五箇条の誓文にみられる明治維新初期に示された民主主義的な理想は評価できるが、その後制定された大日本帝国憲法は「軍閥や財閥や官僚に利用され易くできて」(帆足論文)いて、「明治維新以来、国政の舞台に隠然または公然出没して、或は藩閥と結び、政党と盟ひ、或は軍閥を使嗾し、官閥を駆使しつつ国家の公器を私益のために悪用し、つひには大東亜戦争の破局にまで祖国を逐ひやった市民的富裕階級」(中村論文)や、「天皇の権威を仮つて専制を行う特権階級」によって「国民の進取発展を阻害」(安岡論文)されてしまったという現状の理解であり、今後天皇に求められるのは「国民と直結し、国民の最高の代表者」である「民主的天皇」(矢部論文)となることで、「天皇の存続下にデモクラシーを実現」し、「天皇制とデモクラシーの総合の形において」(高山論文)新しい民主主義の精神をつくる、というような認識でした。

これら各論はそれぞれの専門知を活かしながら、天皇制が歴史的、思想的に合理的な根拠をもつものであり、天皇制と民主主義は矛盾しないということを主張しています。

しかし、憲法改正問題や昭和天皇の戦争責任問題に関してはそれぞれで意見が異なっており、憲法改正の不必要と昭和天皇の無答責を説く論もあれば、帆足理一郎のように「日本国は国民自ら之を統治す」というように新しい憲法案を示すものも、高山岩男や矢部貞治のように昭和天皇の譲位・退位が天皇制存続のために必要であると考える論考もありました(【資料4-11】)。

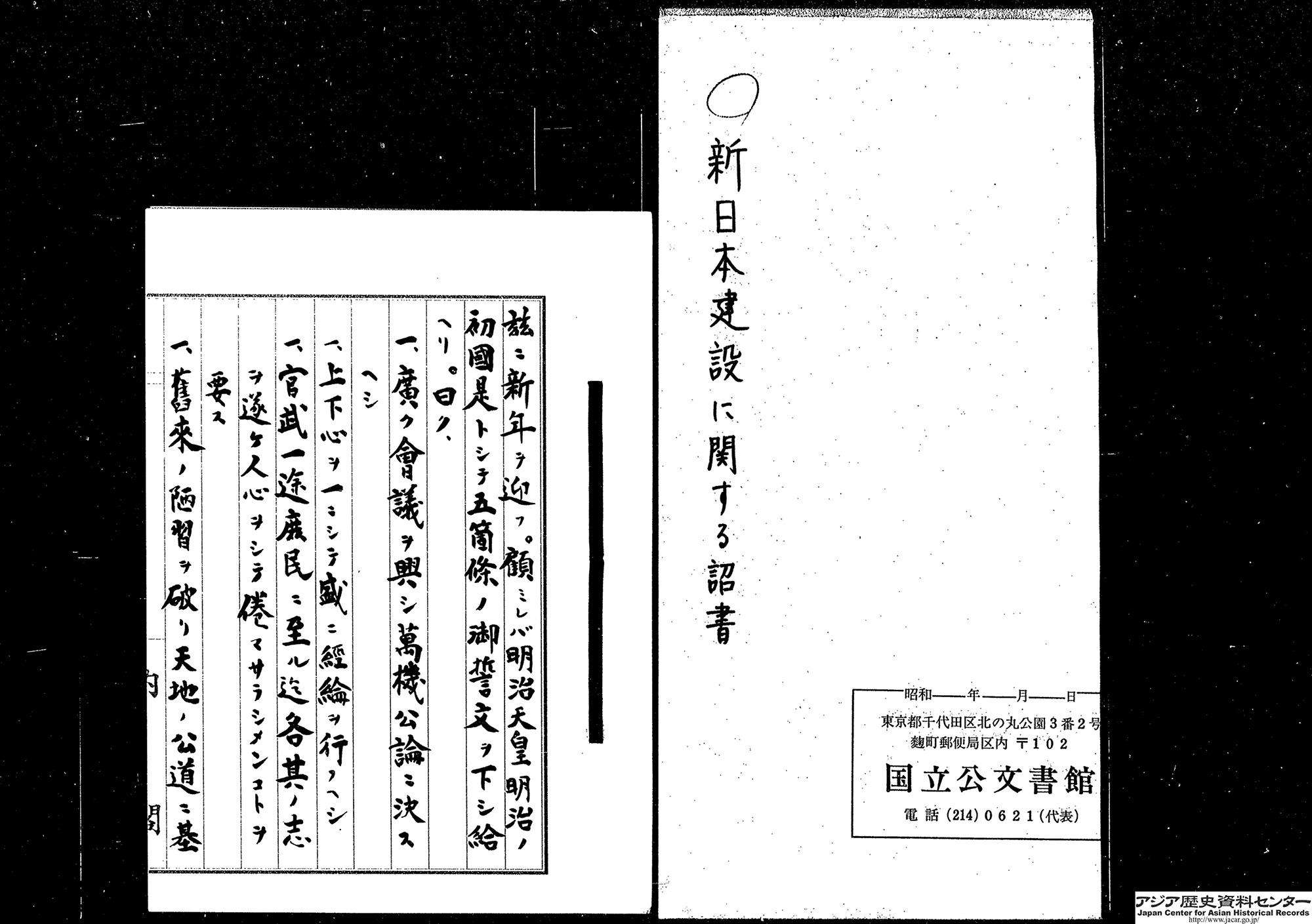

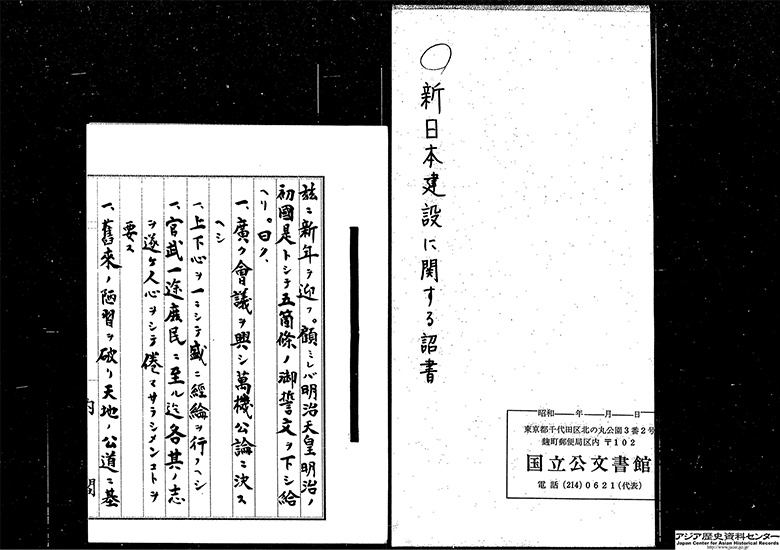

昭和天皇によって「新日本建設に関する詔書」、いわゆる「人間宣言」が発せられたのは『天皇制研究』の各論が出揃いつつある1946年の1月1日のことで、天皇は自身の神性を否定し、それに加え、五箇条の誓文が引用され「叡旨公明正大、又何ヲカ加ヘン」と述べました。そして1946年11月3日に公布された日本国憲法で天皇は「象徴」として規定され、日本は民主主義国家としての道を歩みはじめることとなります (【資料4-12】) 。

そうした時代状況のなかで生まれた『天皇制研究』とそこにおける諸論は、政府首脳でさえ一致した見解が得られないほどに曖昧であった「国体」を、歴史的・思想的に「積極的合理的根拠」をもたせることで存続させながら、確固たる民主的な「天皇制」へ置き換えようとする学者たちの主体的な知的格闘であったと考えられるのです。

加藤総一朗(アジア歴史資料センター調査員)