第5章 中国

終戦と支那派遣軍・国民政府

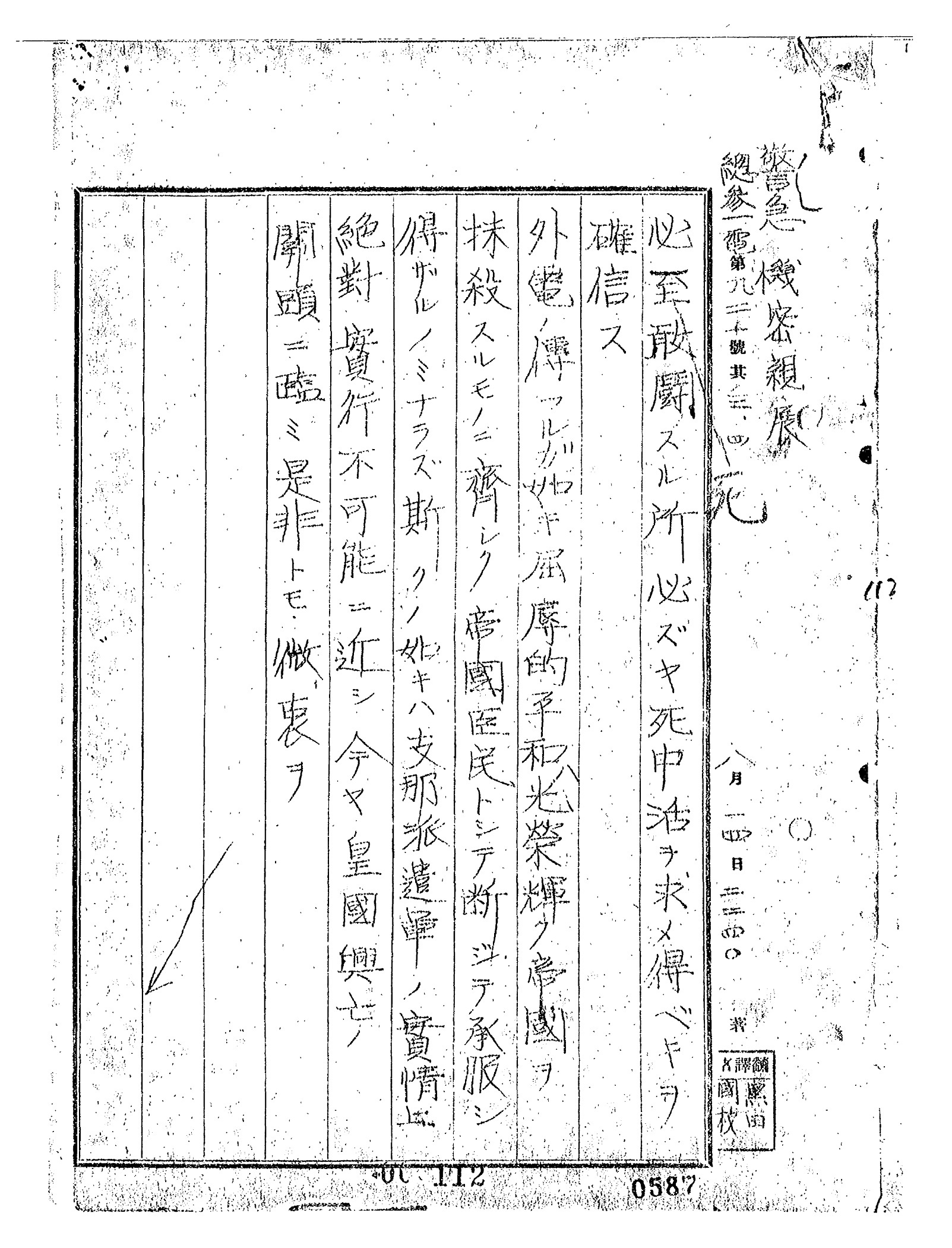

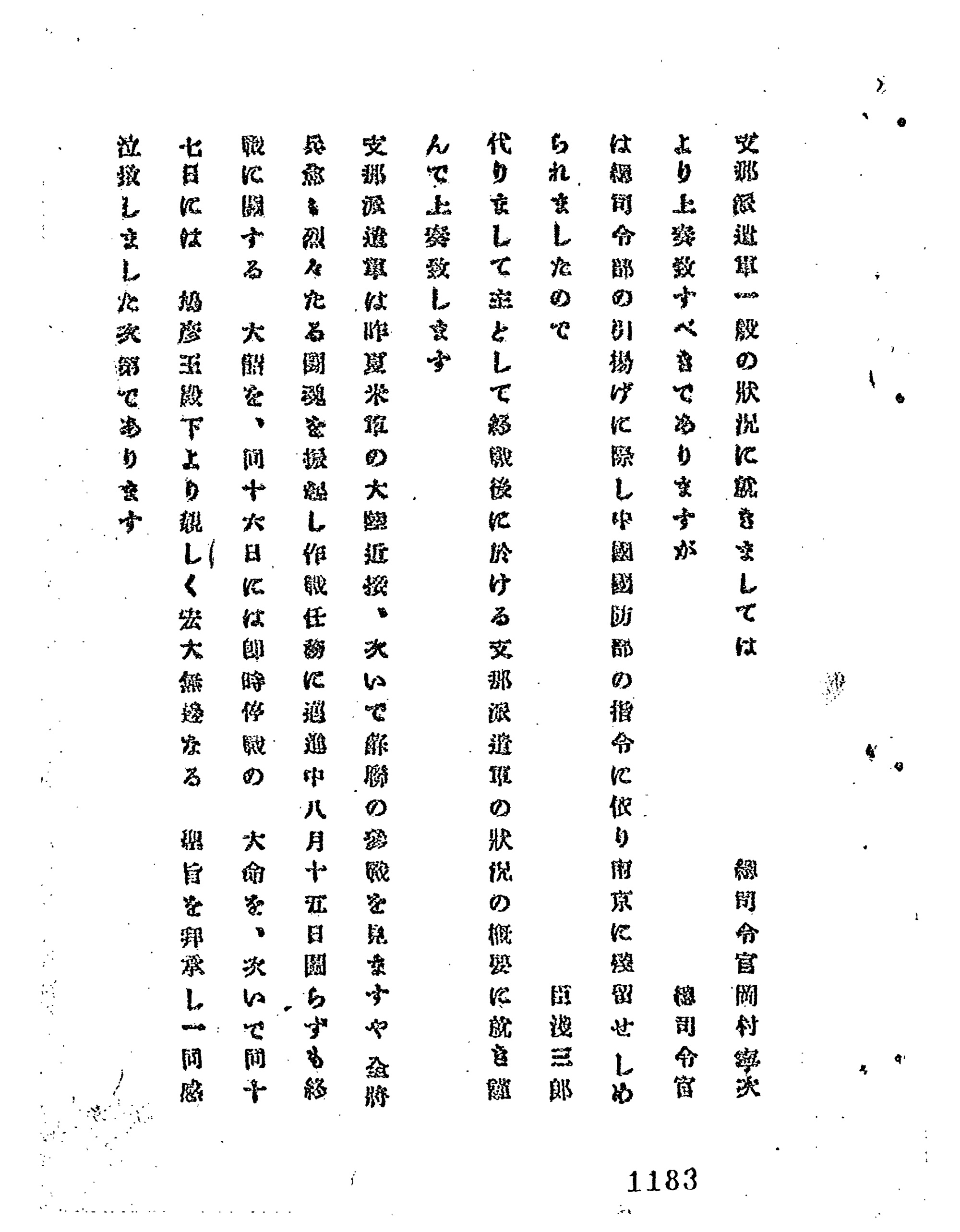

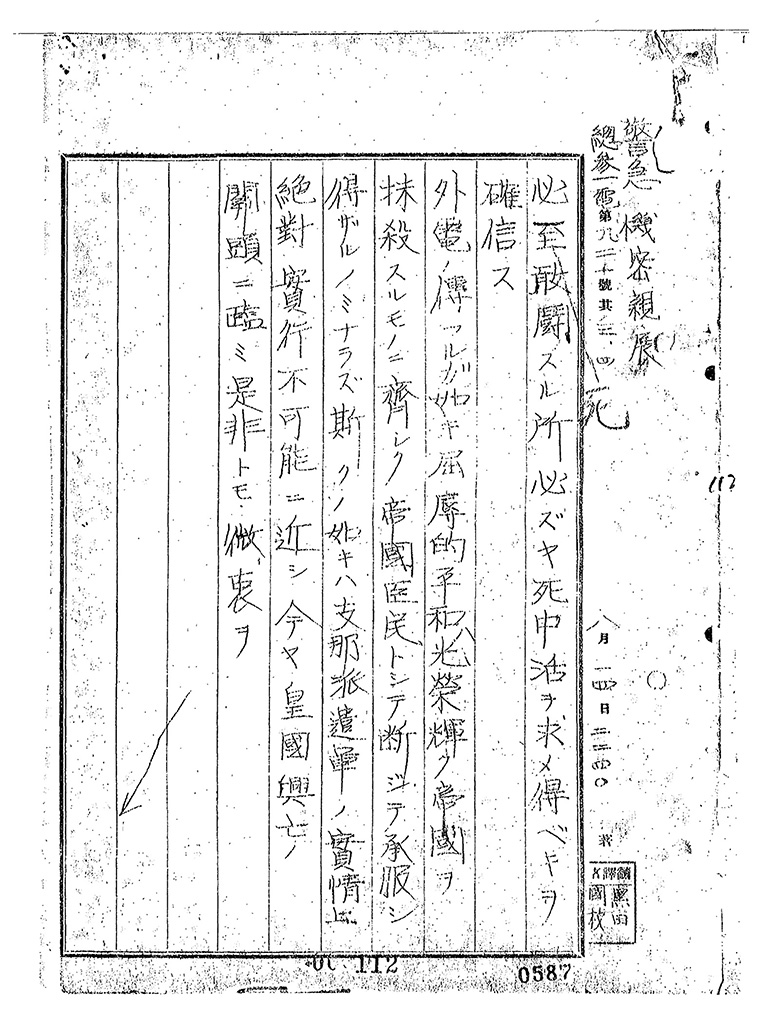

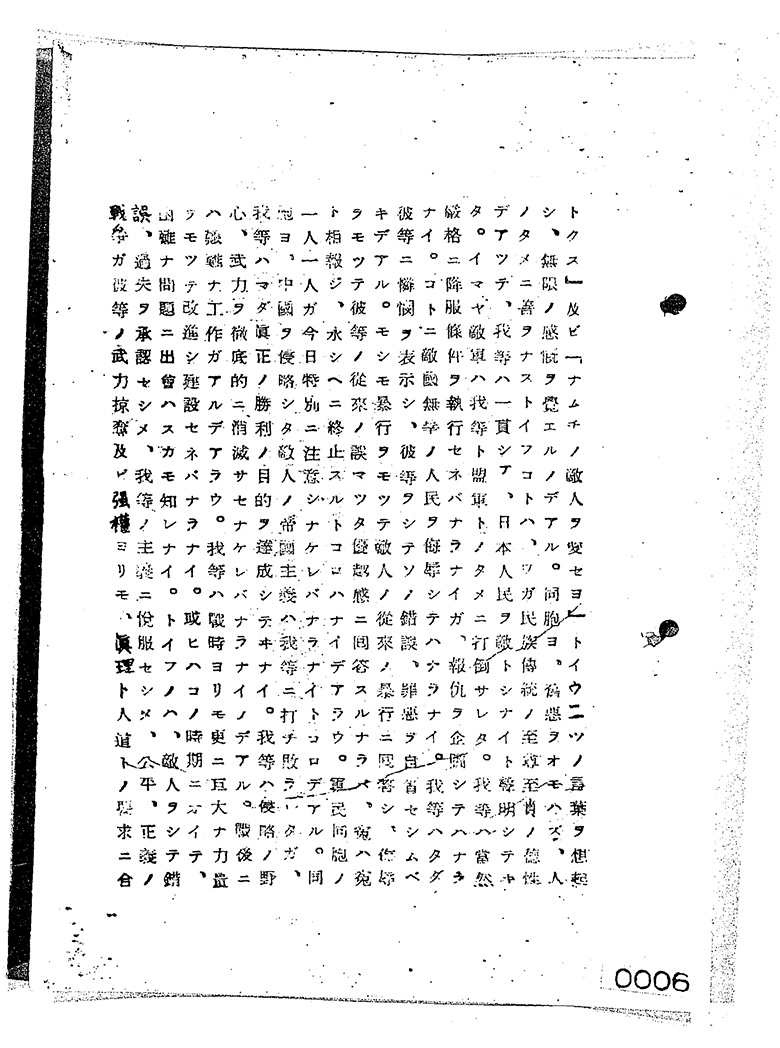

敗色濃厚となっていた1945年8月11日、中国方面(満洲、台湾を除く)を担当していた日本陸軍の支那派遣軍司令部(南京)のもとに、ある電報が到着しました。それはポツダム宣言の受諾を準備している旨を伝えるもので、陸軍大臣、参謀総長の連名で発出されたものでした。日本政府が終戦を真剣に考えていることを知った支那派遣軍は猛反発します。同軍は12日と14日に、立て続けに戦争継続を訴える意見具申を参謀総長に行いました。【資料5-1】は、14日の電報ですが、その内容は「国体護持」のために戦争を継続すべきであり、屈辱的な降伏は断じて受け入れられない、というものでした。アジア・太平洋を舞台としたアメリカとの戦争では、本州や九州への米軍上陸間近という危機的な状況にまで事態が悪化していましたが、中国との戦争では大きな敗北は少なく、支那派遣軍将兵の主観では「勝っている」戦争であり、降伏には強い抵抗感があったのです。しかし、当然ながら支那派遣軍の戦争継続の意見具申は受け入れられることはありませんでした。

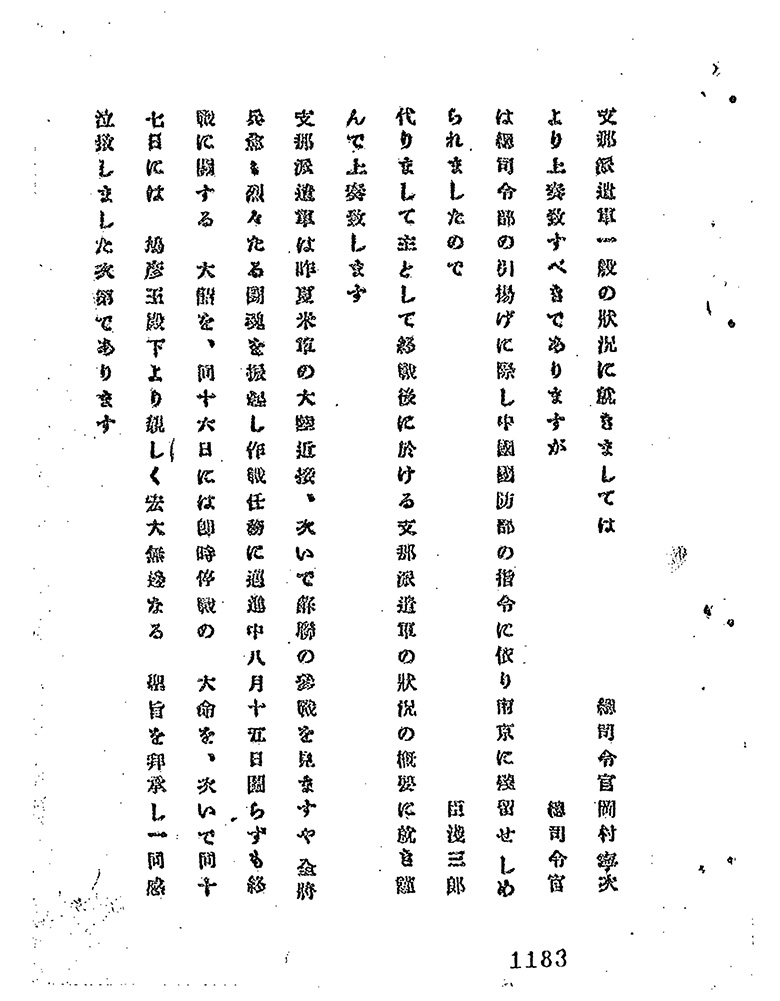

8月15日、支那派遣軍総司令部の職員約2000名は、司令部の広場で玉音放送を聞き、終戦を実感することになります。放送が終わると、同軍総司令官岡村寧次は承詔必謹(天皇の命令に必ず従うこと)を訓示し、支那派遣軍として終戦を受け入れることを表明しました。翌16日には、大本営から即時停戦の命令が到着、支那派遣軍はこれに従い、複雑な心境を抱きつつも、国民政府側との停戦交渉などの終戦処理に従事することとなります。

一方、終戦にあたって蔣介石率いる国民政府は、日本の利権が対立する中国共産党へ流出することを警戒していました。そのため蔣は日本軍側に、国民政府軍以外の軍隊に降伏してはならないと厳命しています。また蔣は8月15日、抗日戦争勝利を宣言するラジオ演説のなかで、日本人に対する報復をしてはならない旨を明言し、日本側に寛大な態度を示しました(【資料5-2】)。この演説は「怨に報いるに徳を以てせよ」といった表現で喧伝され、中国からの復員、引揚が円滑に進む要因となりました。こうした蔣の寛容な対日政策=「以徳報怨」政策は、共産党への日本の利権流出を防ぐため、日本側の協力を得ることにねらいがありました。

中国戦区日本官兵善後総連絡部の誕生と復員・引揚の開始

終戦後、連合国側は終戦処理に際して、それぞれの管理区域を定めました。国民政府の管理区域=中国戦区は、満洲国を除く中国(ただし満洲南部の熱河は含む)と日本が統治していた台湾、北緯16度以北のフランス領インドシナとされ、この地域に所在していた日本軍は国民政府に対して降伏することとなったのです。台湾からの復員については「第7章 台湾」で詳述するため、本章では台湾を除く中国戦区からの復員・引揚についてみていきます。

降伏に際して日本軍側の代表となったのは、終戦に猛烈に反対していた支那派遣軍であり、この後復員・引揚について、現地での事務をも担当することとなります。国民政府側が支那派遣軍を復員・引揚の担当者として認めたのは、軍民の円滑な帰国を実現するためには、中国に張り巡らされた同軍の組織・指揮命令系統を利用することが最善と考えられたからでした。

終戦直後の8月18日、岡村支那派遣軍総司令官は、今後の方針を自ら起案しました。この「和平直後ノ対支処理要綱」(件名「(2)南京(大使館、総領事館関係を一括してある) 自昭和二〇年八月/(1)善後措置経緯および状況報告」Ref. B18090015300、8画像目)と題する文書では、「日支間ノ行懸ヲ一掃シ極力支那ヲ支援強化シ以テ将来ニ於ケル帝国ノ飛躍ト東亜ノ復興ニ資ス」、としています。岡村ら支那派遣軍は先述の通り、終戦間際には降伏を拒否していましたが、いざ終戦となると日中間の友好親善に向け、協力する姿勢を示したのです。

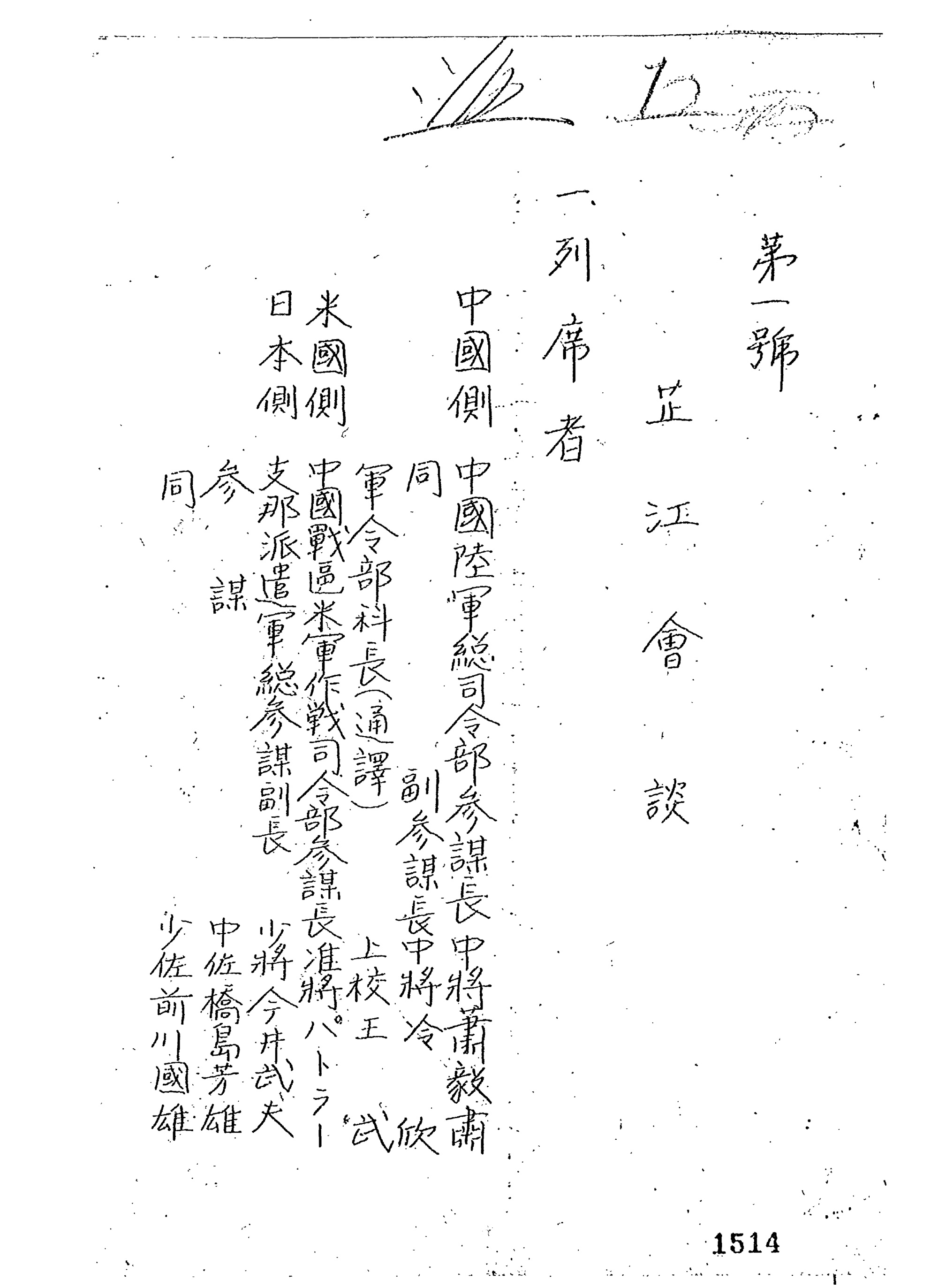

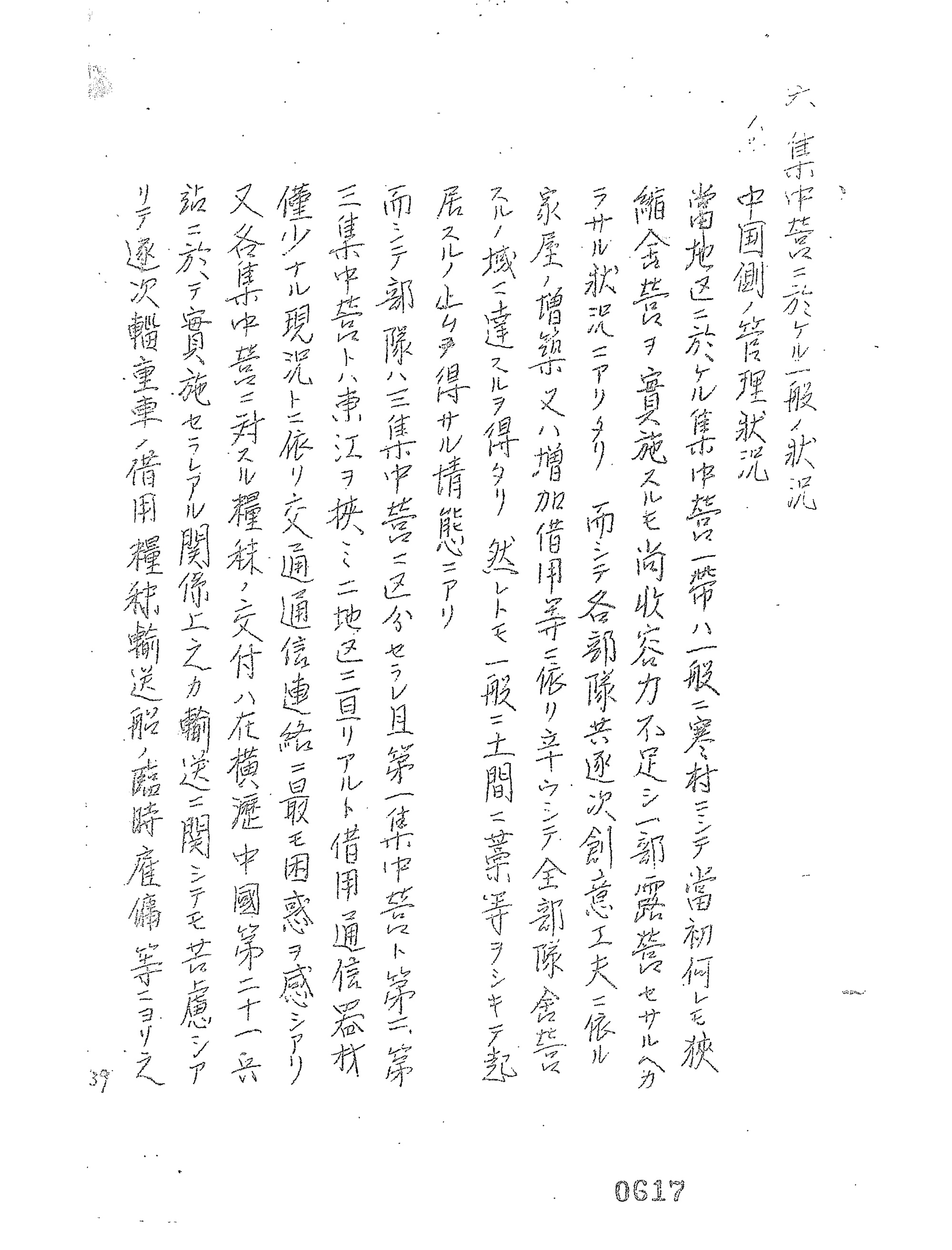

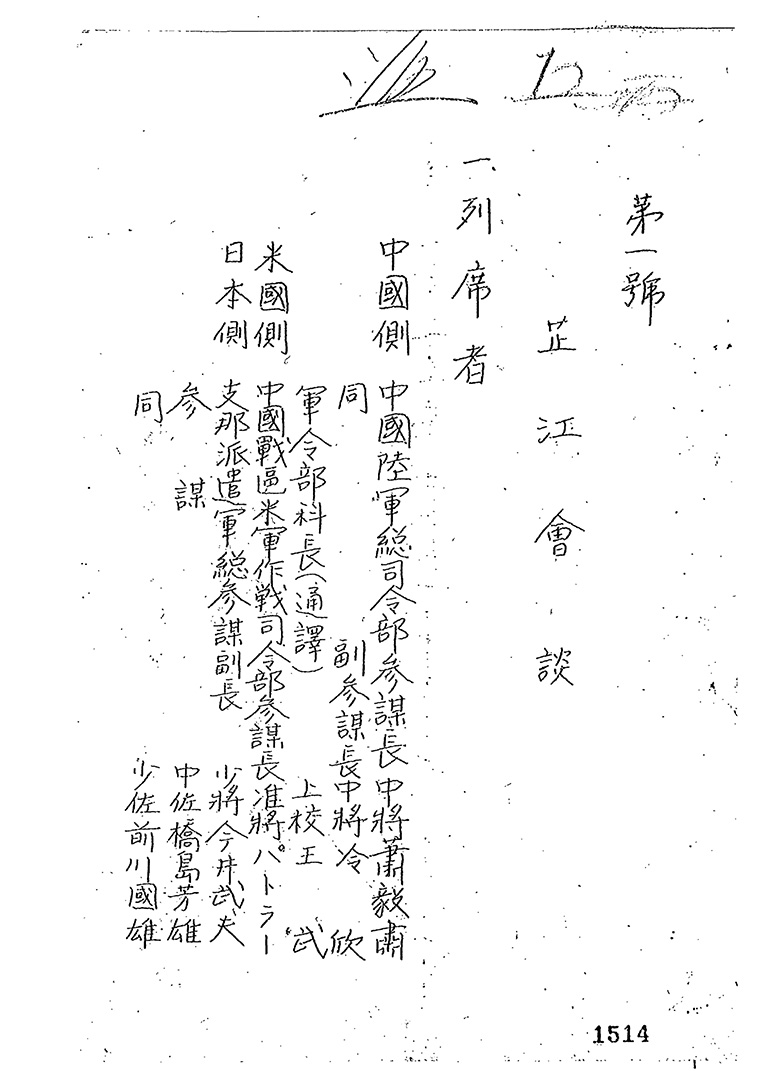

支那派遣軍は復員・引揚を進めるためにも、芷江(現在の中華人民共和国湖南省懐化市)での現地停戦交渉に臨みます(【資料5-3】)。この交渉に支那派遣軍側代表として参加したのは、今井武夫(陸軍少将)支那派遣軍総参謀副長でした。今井はこの交渉を振り返って、国民政府側が「何れも日本側に深い理解を示し〔中略〕寧ろ友人を迎えたような態度」で接していたと回想しており(今井武夫、1964)、国民政府側の配慮がうかがえます。実際、国民政府は日本軍を“捕虜”としてではなく、“非武装将兵”として扱いました。国民政府は中国全土の支配を確立していない状況下にあって、円滑な終戦処理を進めるためには日本側との協力関係を構築する必要があると考えていたため、寛容な態度で交渉を進めていたのです。実際、支那派遣軍側は今井の回想からもわかる通り、国民政府側の態度に好感を持ち、良好な協力関係が築かれることになります。

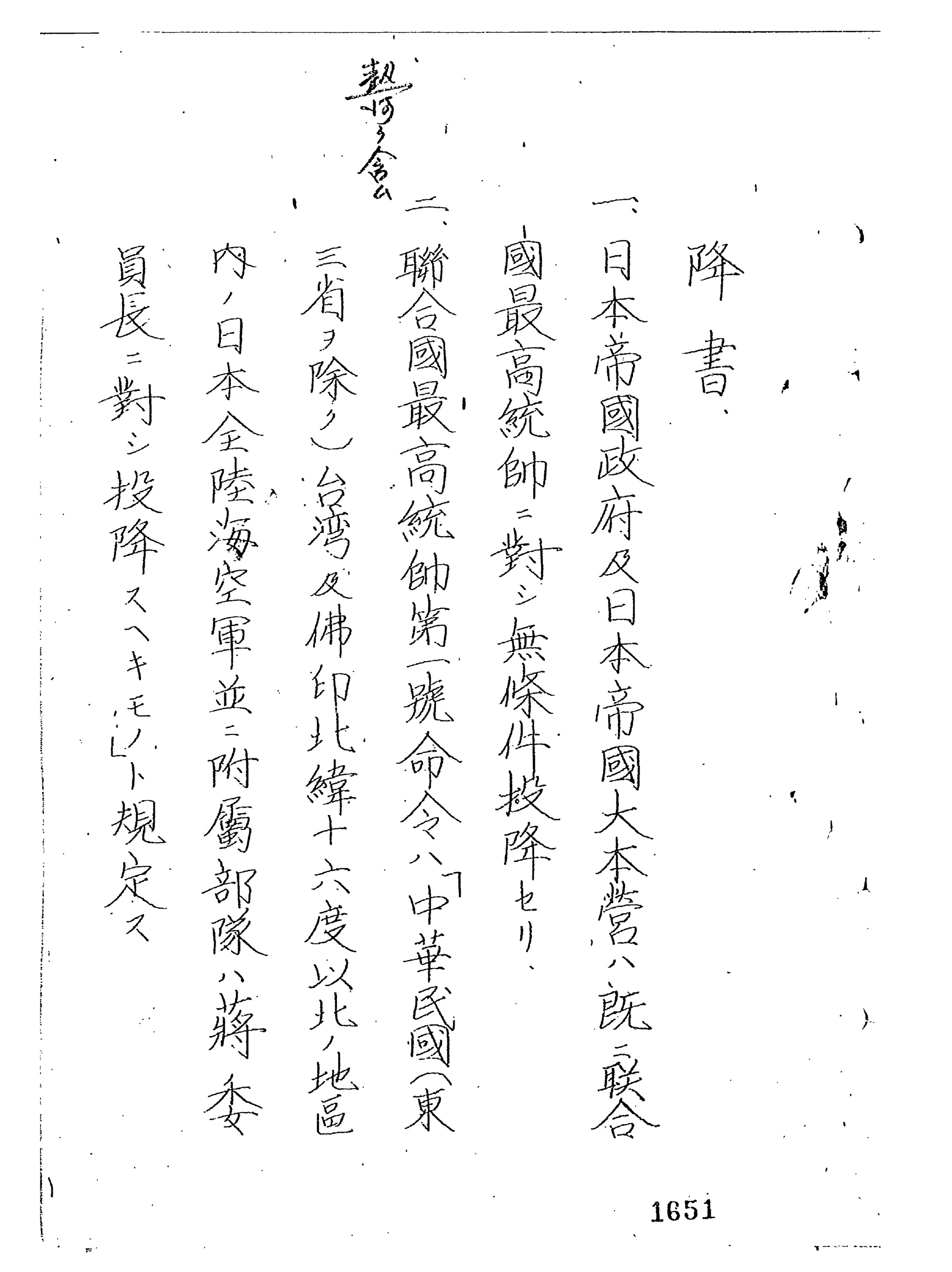

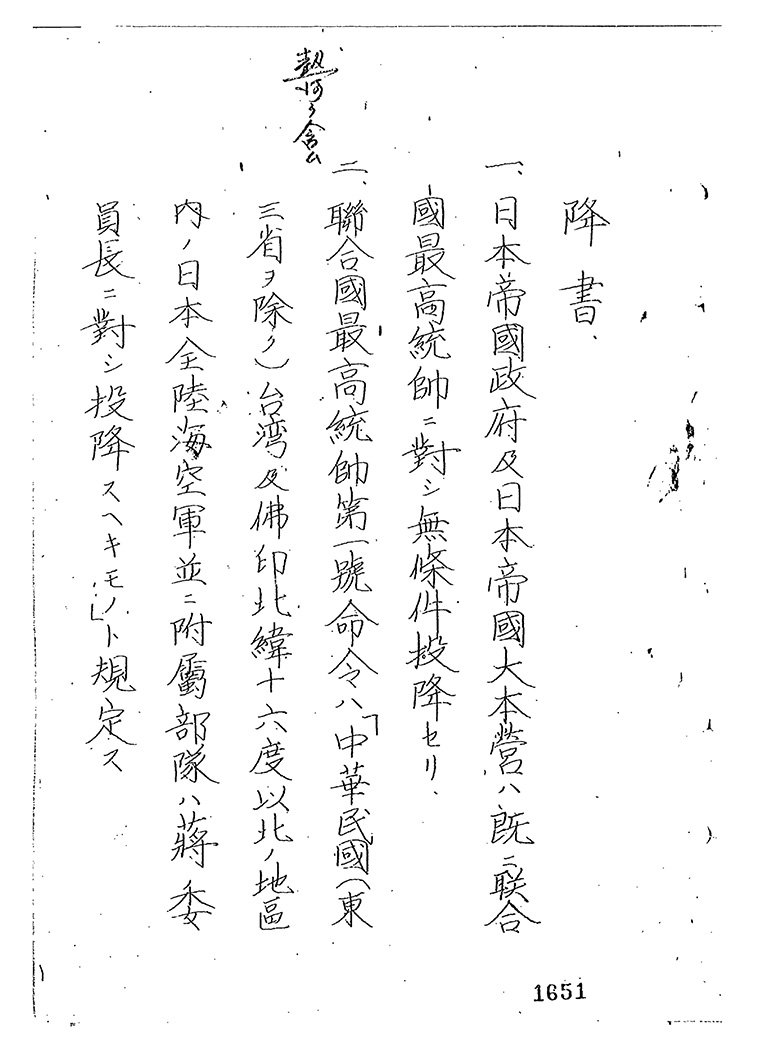

日中間の交渉の結果として、1945年9月9日に支那派遣軍と現地国民政府軍との間に降書(降伏文書、【資料5-4】)の調印式が行われました。これに伴い支那派遣軍は、中国戦区日本官兵善後総連絡部(南京総連絡班とも)と改称し、日本陸軍の復員業務に加え、在留邦人の引揚業務をも取り扱うこととなりました。総連絡部の活動については、【資料5-5】に簡単にまとめられています。

ただし、一般邦人の引揚に際しては、終戦後中国各地に結成された自治組織が引揚事務を行った例もあり、総連絡部がカバーしきれなかった地域もありました。

一方、日本海軍においては、中国方面を担当していた支那方面艦隊司令部が中国戦区日本海軍総連絡部と改称し、所属していた約7万人の復員業務を担い、速やかな解員を実現しています。

復員・引揚業務の実際

総連絡部の設置によって、中国戦区からの復員・引揚は始動し始めました。ではその業務の内実はどのようなものだったのでしょうか。

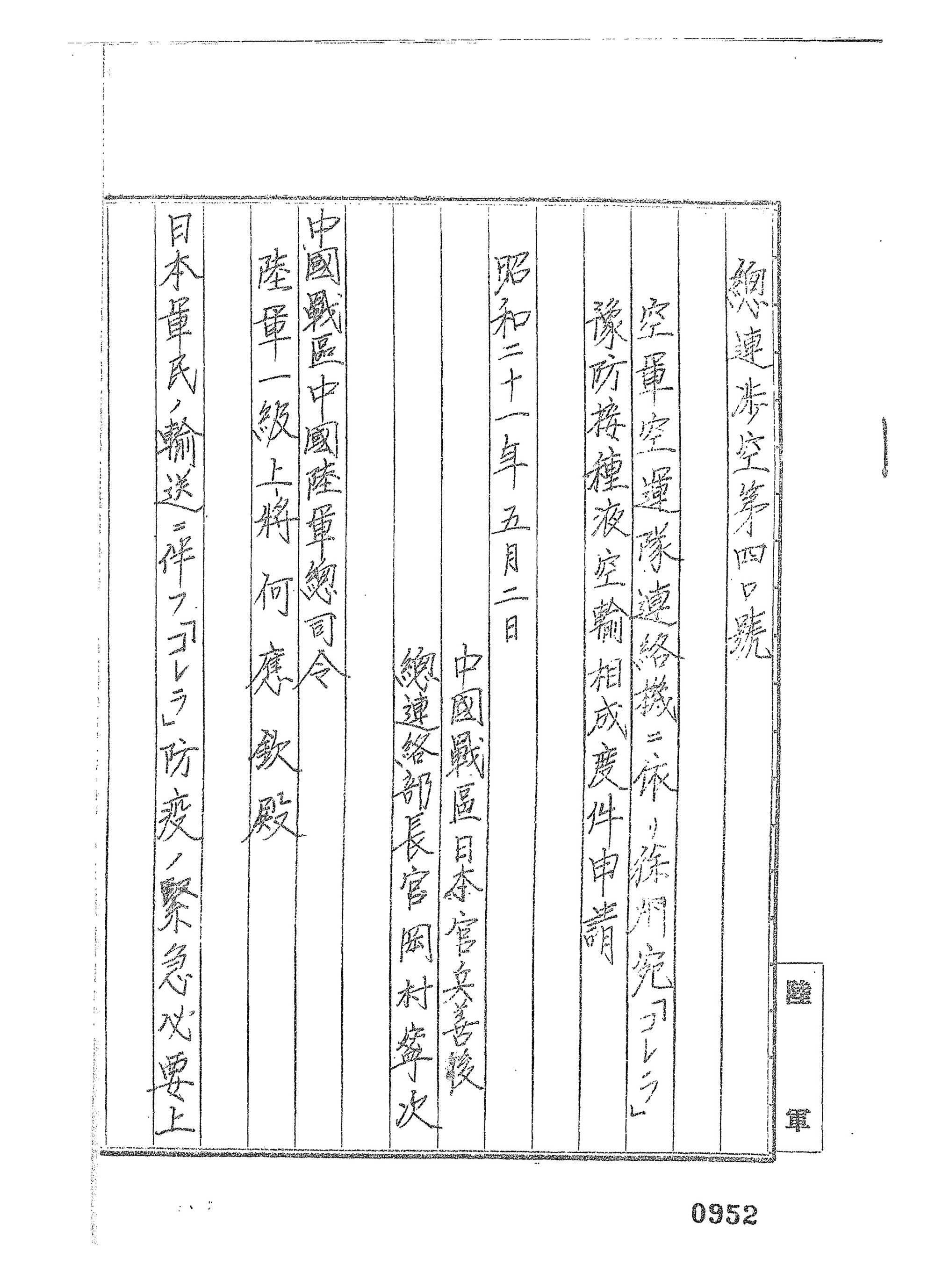

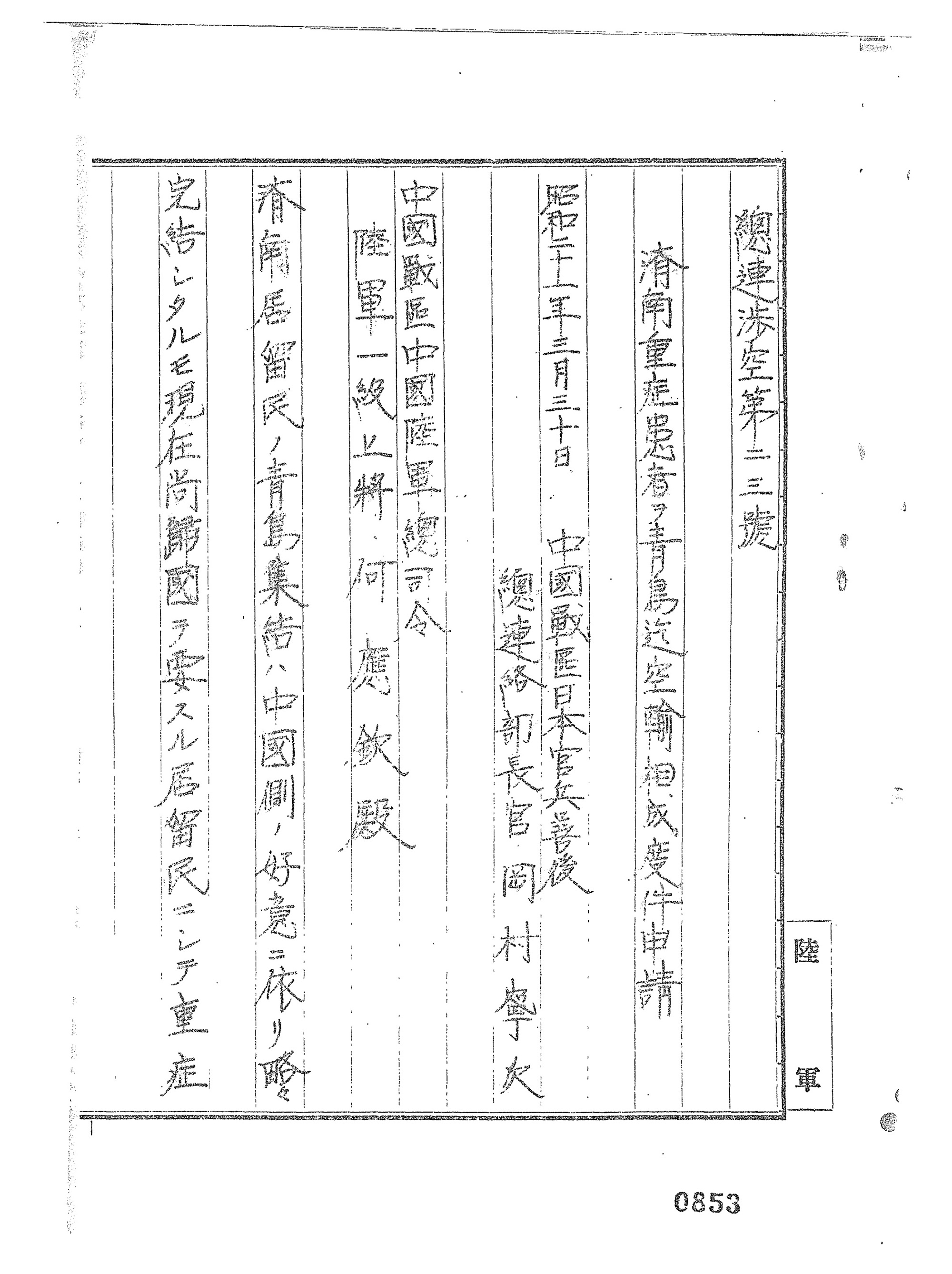

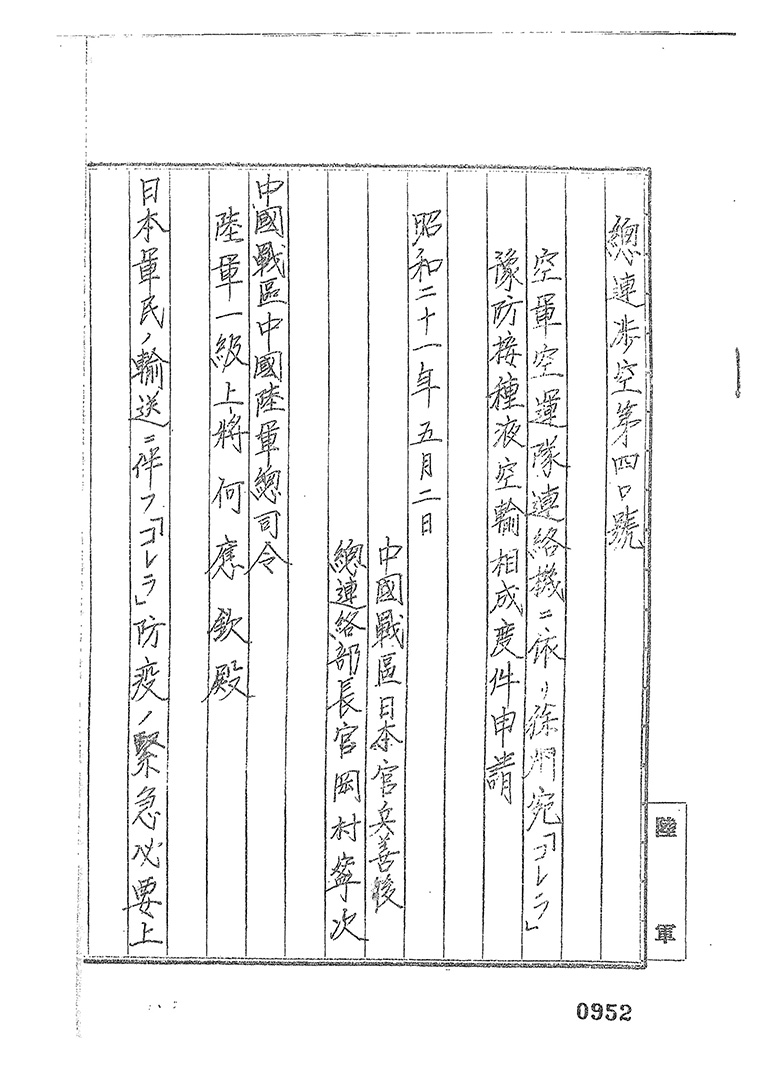

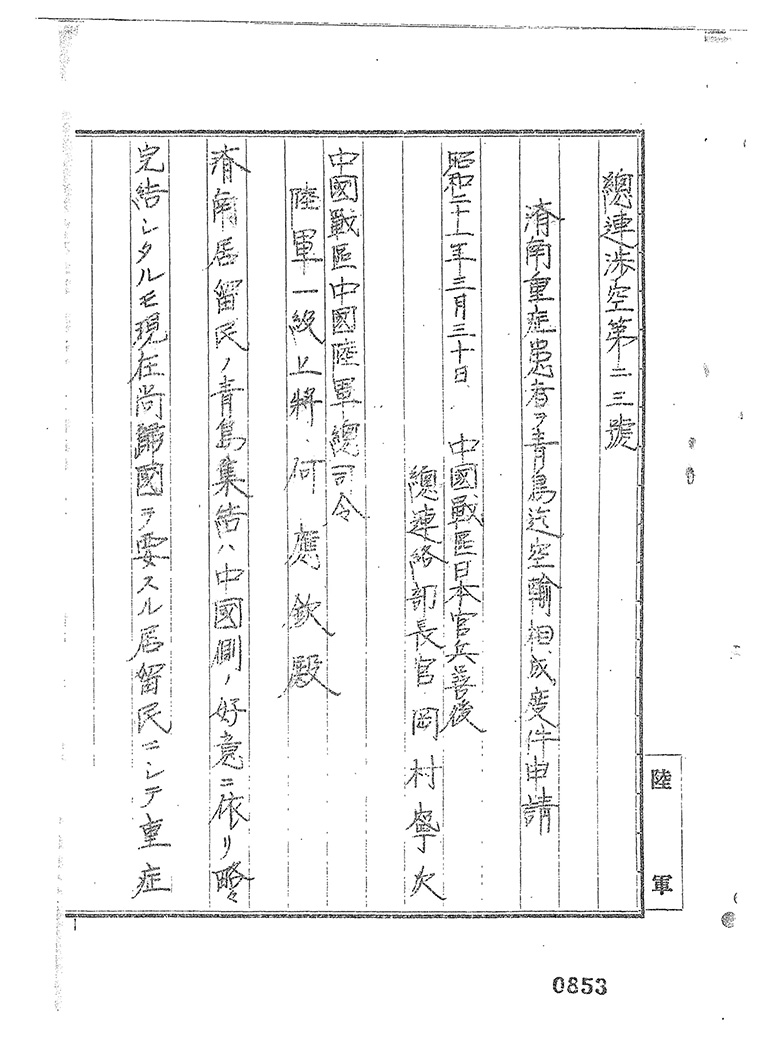

総連絡部の業務は多岐にわたっており、例えば【資料5-6】からは、軍人・民間人の輸送に伴うコレラ防疫のため、「予防接種液一万人分」の空輸を国民政府側に要請していることがわかります。また、【資料5-7】からは、済南から青島への居留民輸送に際して、重症患者の空輸を願い出ていることがうかがえます。

一方国民政府側では、復員・引揚を速やかに実施するため、中国各地に所在していた日本人をできるだけ早く、多く輸送し、効率的に管理する必要に直面していました。

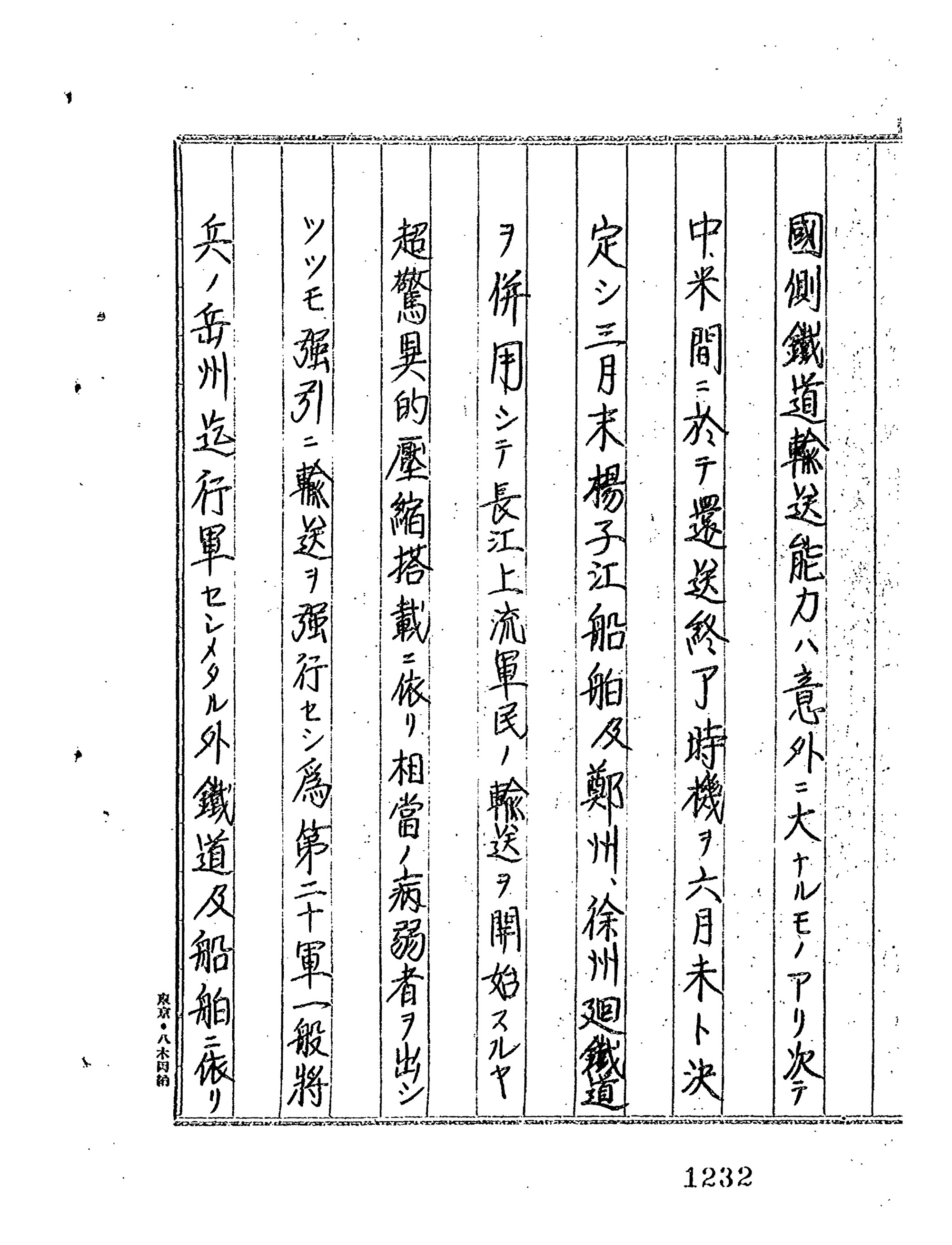

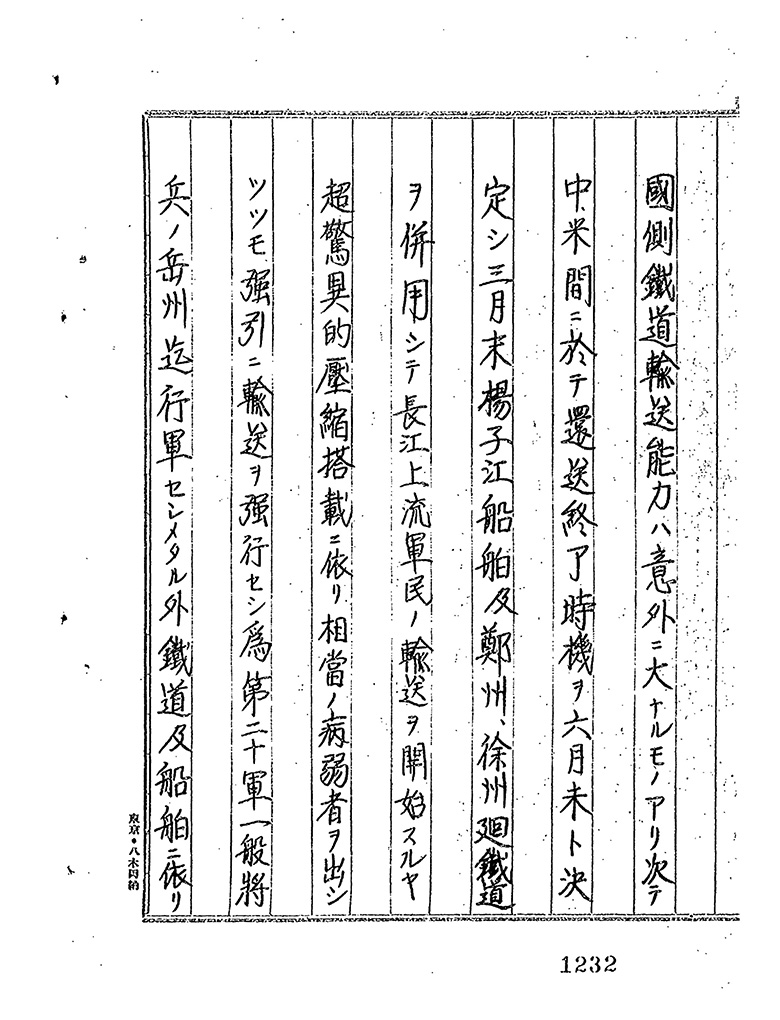

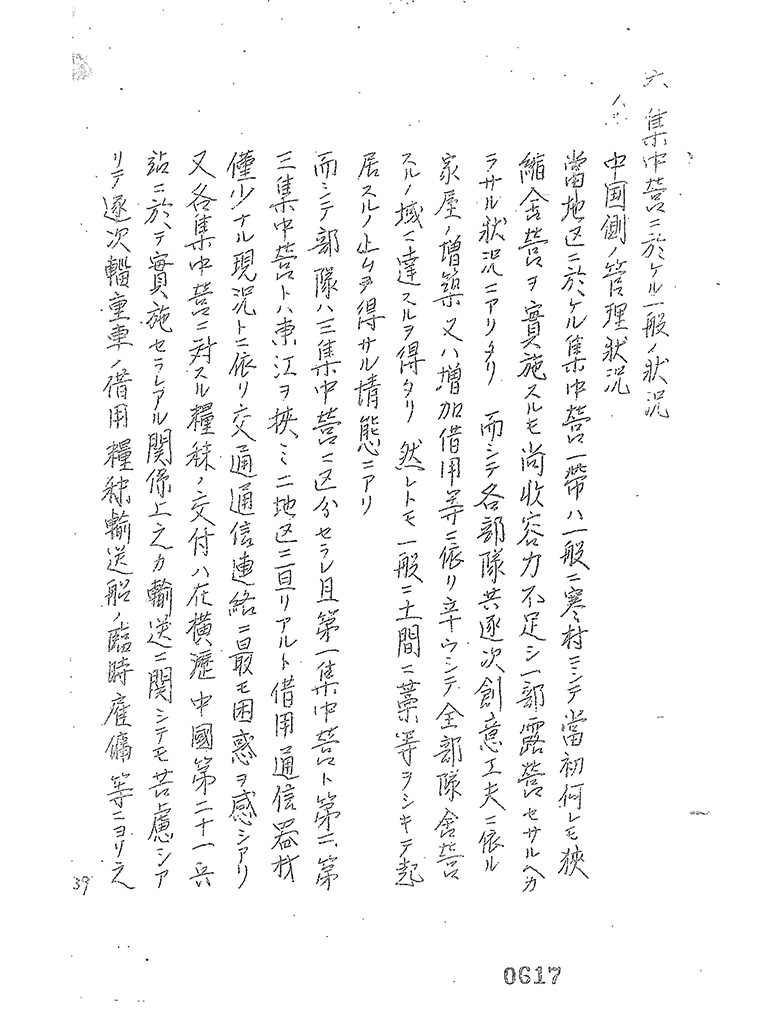

まず輸送については、国民政府側が船舶や鉄道をできうる限り運行し、【資料5-8】にあるように「超驚異的圧縮搭載」を行うことで実現しました。こうして輸送された人々は、軍民共に各地の大都市(とくに沿岸部)に設置された集中営という収容所に集められ、管理されることになります。この集中営では、中国に古くからある「保甲制」という組織制度を適用することで、管理の効率化が図られたことが特徴的でした。【資料5-9】には恵州(現在の広東省)に設置されていた集中営の生活について記されており、その管理状況がうかがえます。同資料からは、集中営の収容力がなく「土間ニ藁等ヲシキテ起居スルノ止ムヲ得サル情態」であることや、食料の調達に際して、商人との価格交渉を行っていたことがわかります。

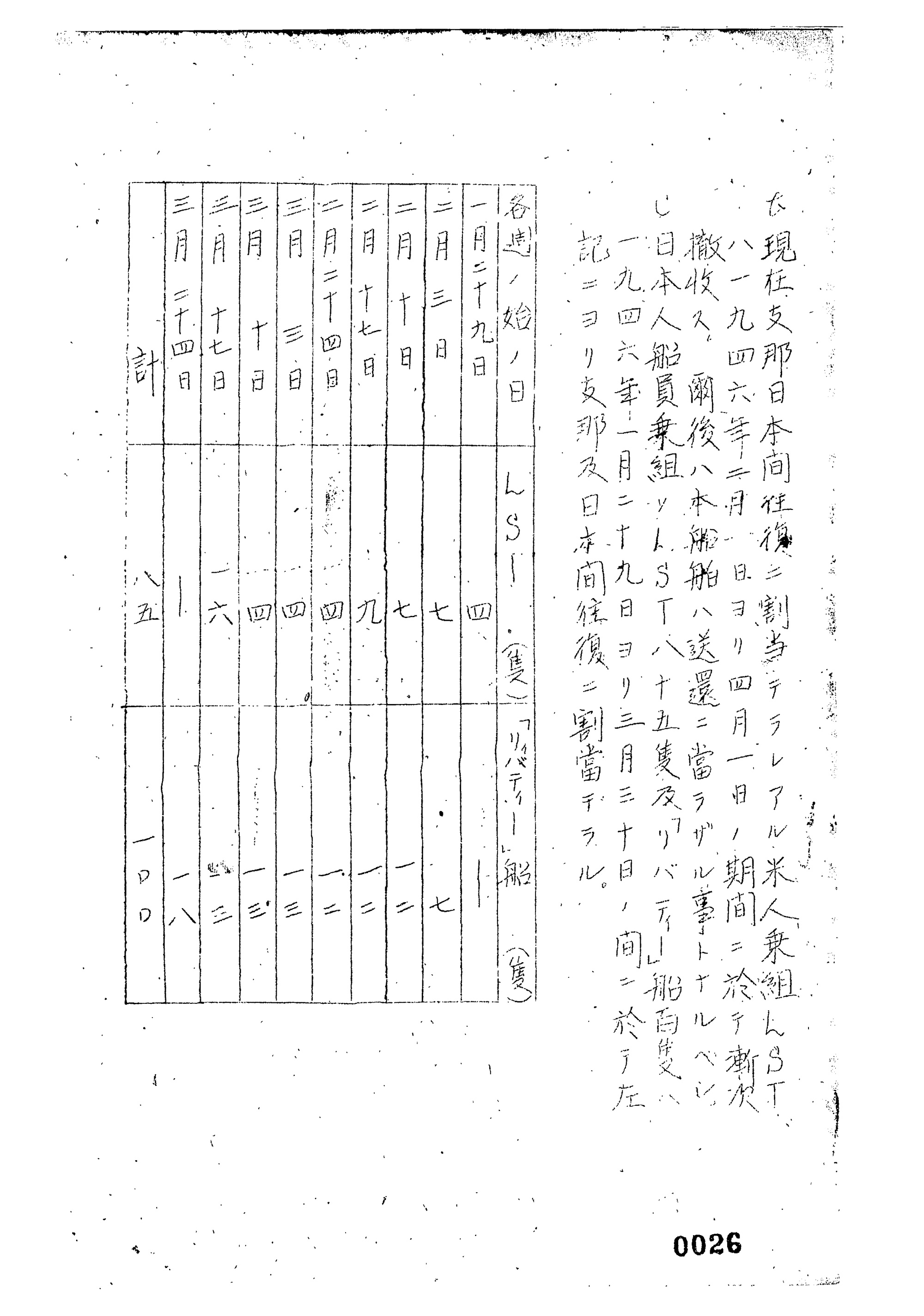

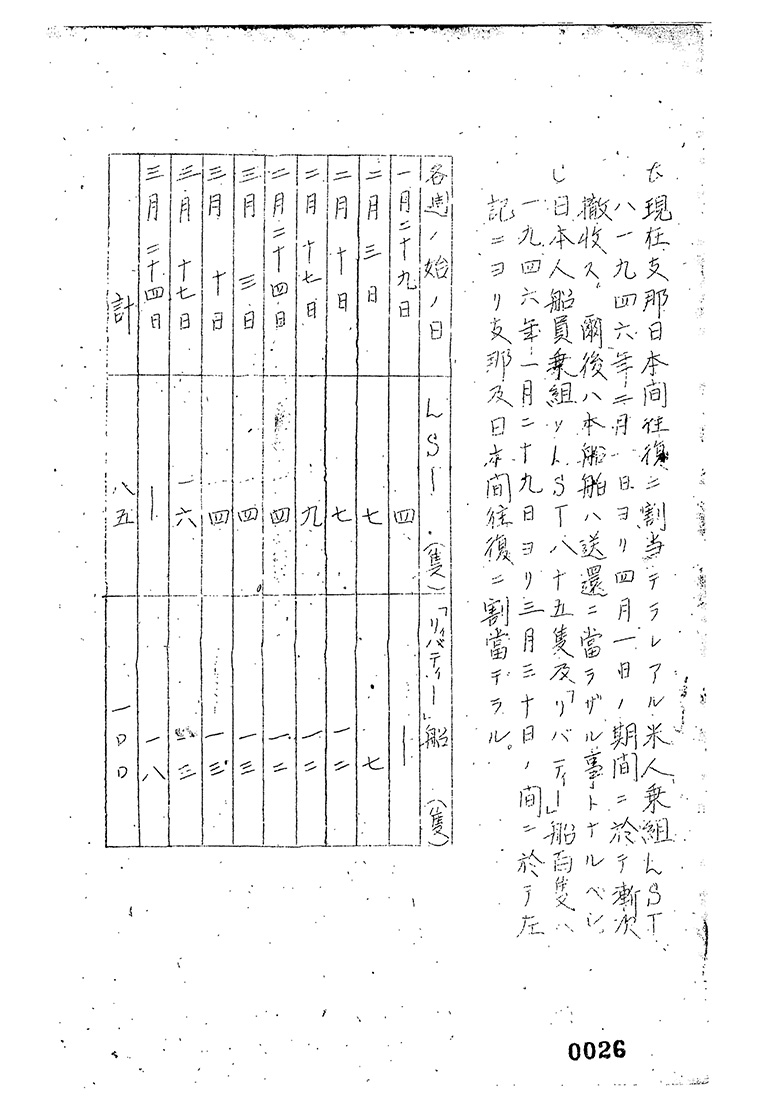

こうして集められた人々は、青島、天津、塘沽、上海、広東などの港から、日本軍の艦艇を含む日本側の船舶に加え、アメリカ軍から貸与された、戦時標準型輸送船(リバティ船)、戦車揚陸艦(LST)によって、日本へと帰国していきました。

復員・引揚の早期実現と国際的背景

終戦時、台湾を除く中国戦区には、軍人約105万人、在留邦人約49万人が各地方に所在していました。これは戦後海外から日本に復員・引揚してきた総数の4分の1に迫る人数であり、中国戦区から日本への帰還は長期にわたる可能性もありました。また、終戦直後から日本政府は国内への多数の復員・引揚者による混乱を危惧し、在留邦人の現地定着の方針を採用していたため、一定の残留者が現れることも予想されました。

しかし、中国戦区に所在していた日本人の復員と引揚は、結果的には早期に実現することになります。厚生省の統計では、1946年までに149万2397人が、47年には3758人、48年に4401人、49年には702人が帰国したと記録されています。つまり、9割以上の人々が46年までに日本へ帰国することができたのです。ではなぜ、中国戦区からの復員・引揚は早期に実現したのでしょうか。その背景には、蔣介石率いる国民政府とアメリカ、それぞれが抱いていた日本人の早期送還の思惑がありました。

国民政府が日本人の早期送還を企図したのは、前述の「以徳報怨」政策の体現に加え、日本の影響力を中国から排除することで中国国内の安定化を図る、というねらいによるものでした。また、日本人が留まり続けることによる国民政府側の財政的な負担も懸念されており、現地定着ではなく早期の引揚実現を望む声もありました。

加えて国民政府は、当時対立が深くなっていた中国共産党に、日本軍の武器・資材が流れることを危惧していたため、軍人を早急に復員させることを考えていたのです。実際、毛沢東率いる中国共産党は、日本軍の武器・資材を支配地域の拡大に活用しようと考え、積極的な接収を行うよう、共産党軍に指示を与えていました。

一方、アメリカが日本軍の早期送還を企図した背景にも、中国共産党の台頭への危惧がありました。当時アメリカは、国民政府によって統一された安定的な中国の創出を目指しており、共産党勢力の伸長を阻止しようとしていました。そのため、日本軍の影響力が大きく、その周縁部に共産党勢力が存在していた華北地域と満洲地域に早期に国民政府軍を移駐させ、その支配を確立させる必要が意識されだしていました。そこでアメリカは、国民政府軍の移駐のための艦船を提供することとしたのですが、この艦船を日本軍の帰還にも活用することにしたのです(【資料5-10】)。また米国としては、戦争の原因であった日本軍の存在を取り除くことも、中国の安定につながると考えていたため、こうした措置が促進されたのでした。こうして大量の艦船が日本側に貸与され、早期の復員・引揚が実現することとなったのです。

山西省に残留した日本人

これまでみてきたように、中国戦区に所在していた在留邦人の多くは、速やかに日本へと帰還したのですが、様々な理由によって残留する人々もいました。このうち「留用」については、「トピック② 国民政府における日本人技術者の「留用」」で詳述するので、ここでは残留の特殊なケースとして、山西省に残った支那派遣軍隷下の北支那方面軍第一軍(司令官澄田𧶛四郎)の例についてみたいと思います。

終戦時、山西省は同省政府主席で国民政府に属していた閻錫山第二戦区司令官が掌握していました。閻は第一軍を含む日本側とも連絡を取り合いながら、山西省の支配を行っていたのですが、終戦直後から中国共産党軍との対決が激化しており、苦しい立場におかれていました。こうした状況下で、第一軍の戦力が復員してしまうと、閻隷下の軍隊だけでは共産党軍に対抗しきれない可能性がでてきました。そこで閻は、第一軍と山西の日本人居留民に対して、「特務団」を編成し自らに協力することを求めたのです。要請を受けた第一軍では、末端の兵士から軍幹部の一部まで残留を希望する者が現れ、混乱が生じました。また日本人居留民のなかからも、河本大作(予備役陸軍大佐)山西産業社長をはじめ、残留希望者が現れました。結局軍民合わせて、約2600名が残留することとなり、閻とともに共産党軍との戦闘に従事することとなります。その後、約1600名は48年までに帰還しましたが、残りはなおも内戦に参加、生存した人々は共産党軍の捕虜となり、後に帰国することとなりました。禁固刑を受けたある人物は、1964年に帰国が実現しています。

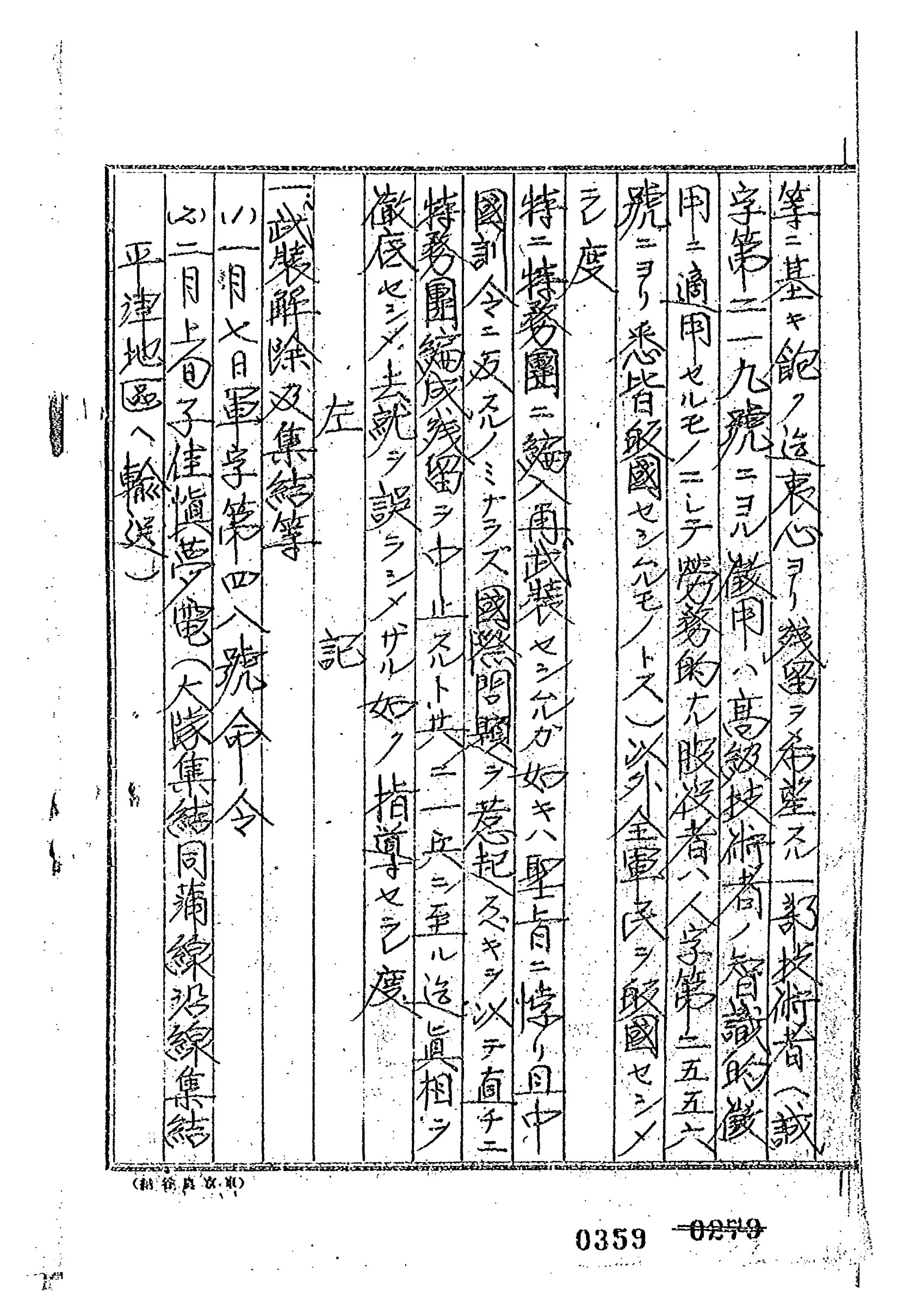

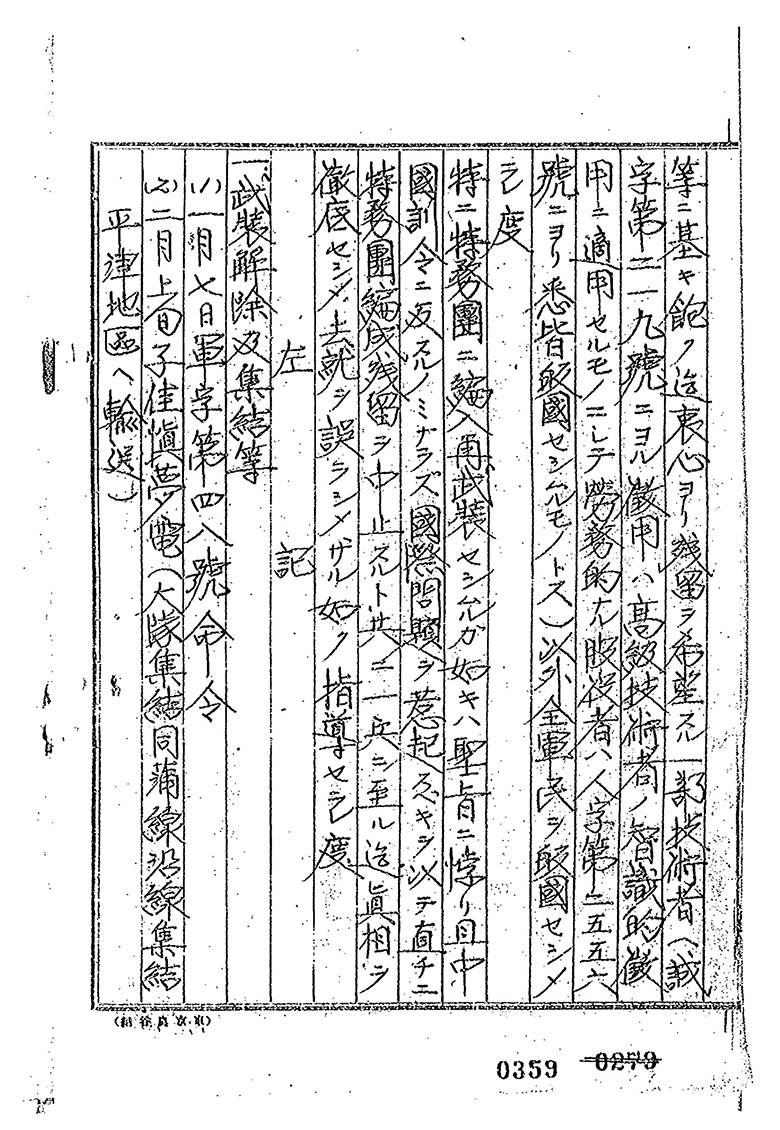

残留した人々は、閻に協力することが日本の復興に資するといった思惑があったようですが、こうした事態は国民政府も、岡村ら総連絡部も想定外の事態でした。【資料5-11】は、総連絡部から澄田日本官兵善後連絡部山西地区連絡部長(第一軍が終戦後改組)に対する指示を、澄田が閻に対し転送した控えです。この資料中には、「特務団ニ編入再武装セシムルガ如キハ聖旨ニ悖リ且中国訓令ニ反スルノミナラズ国際問題ヲ惹起スベキヲ以テ直チニ特務団編成残留ヲ中止スルト共ニ一兵ニ至ル迄真相ヲ徹底セシメ去就ヲ誤ラシメザル如ク指導セラレ度」という文がみえ、総連絡部が第一軍の山西残留を阻止しようとしていることがわかります。

中国戦区からの復員・引揚は基本的に円滑に進んだことは、すでに述べました。しかし山西の例のように、そこには様々な人々の様々な思惑や考えがあったのです。

柴本一希(アジア歴史資料センター調査員)