第6章 満洲

日ソ中立条約の締結

1931年9月18日、関東軍は南満洲鉄道を爆破する柳条湖事件を起こします。この事件を中国側の仕業とすることで、関東軍は東三省(奉天省・吉林省・黒竜江省)への軍事行動を試み、最終的に満洲を武力占領します。この満洲事変をきっかけにして、1932年3月に満洲国が建国されます。日本は、同年9月に日満議定書を締結し、満洲国を承認します。満洲国の皇帝は、1934年にそれまで執政だった溥儀となります。政治体制は、皇帝溥儀を頂点とし、満系と呼ばれる満洲人が大臣を務めていましたが、日系と呼ばれる日本人が事実上支配するものとなっていました。

1939年5月、満洲国とモンゴルの間で国境線をめぐる紛争であるノモンハン事件が起きました。先に記した通り、満洲国の後ろ盾には日本がついており、一方でモンゴルにはソ連が後ろ盾であったために、日本の関東軍とソ連軍による軍事衝突でもありました。日本はこの軍事衝突により多大な犠牲者を生じ、ソ連軍の前に敗戦を喫しました。その後、日本では、松岡洋右外務大臣の主導により1940年に日独伊三国同盟が締結され、翌年4月には日ソ中立条約を締結します。

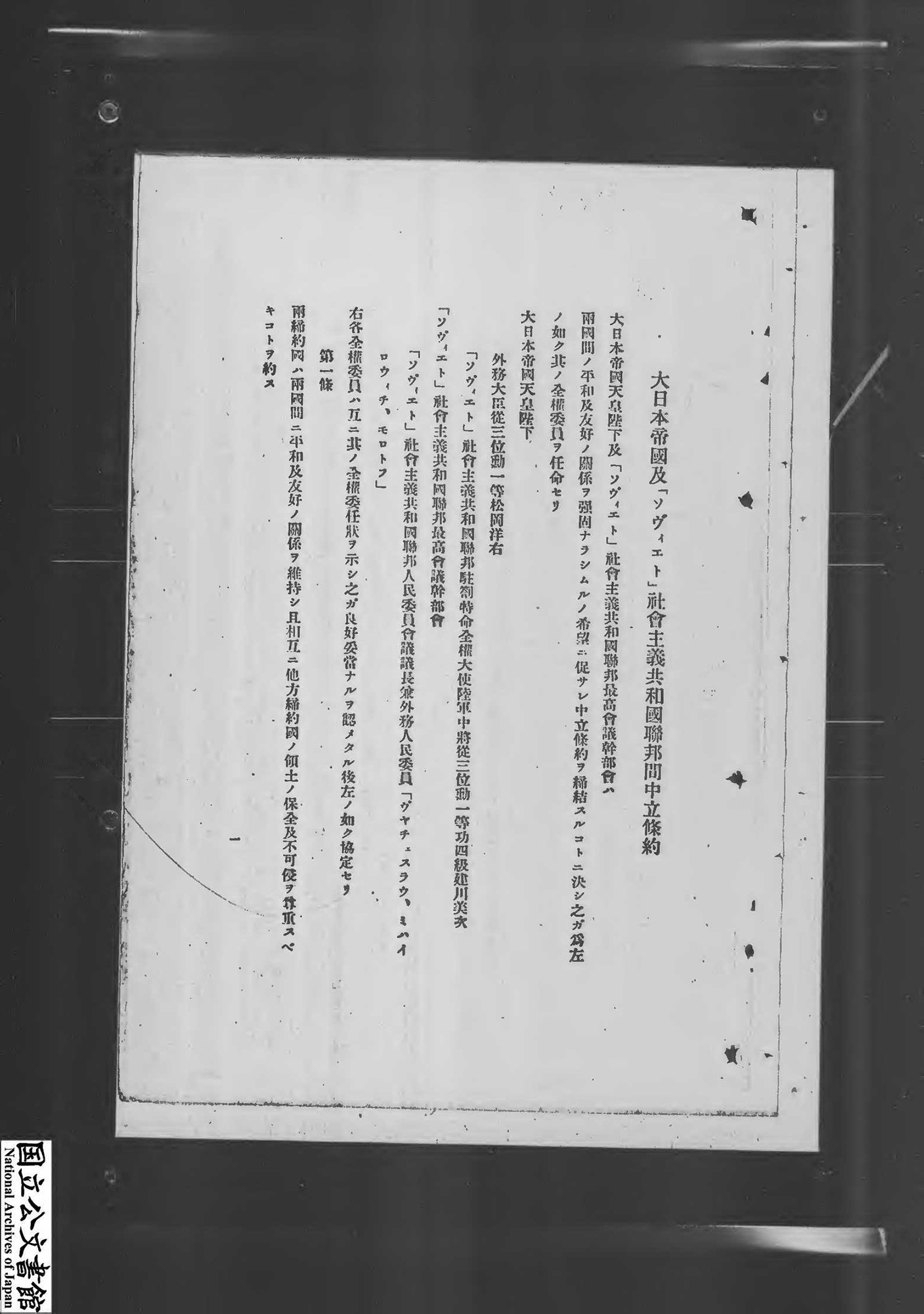

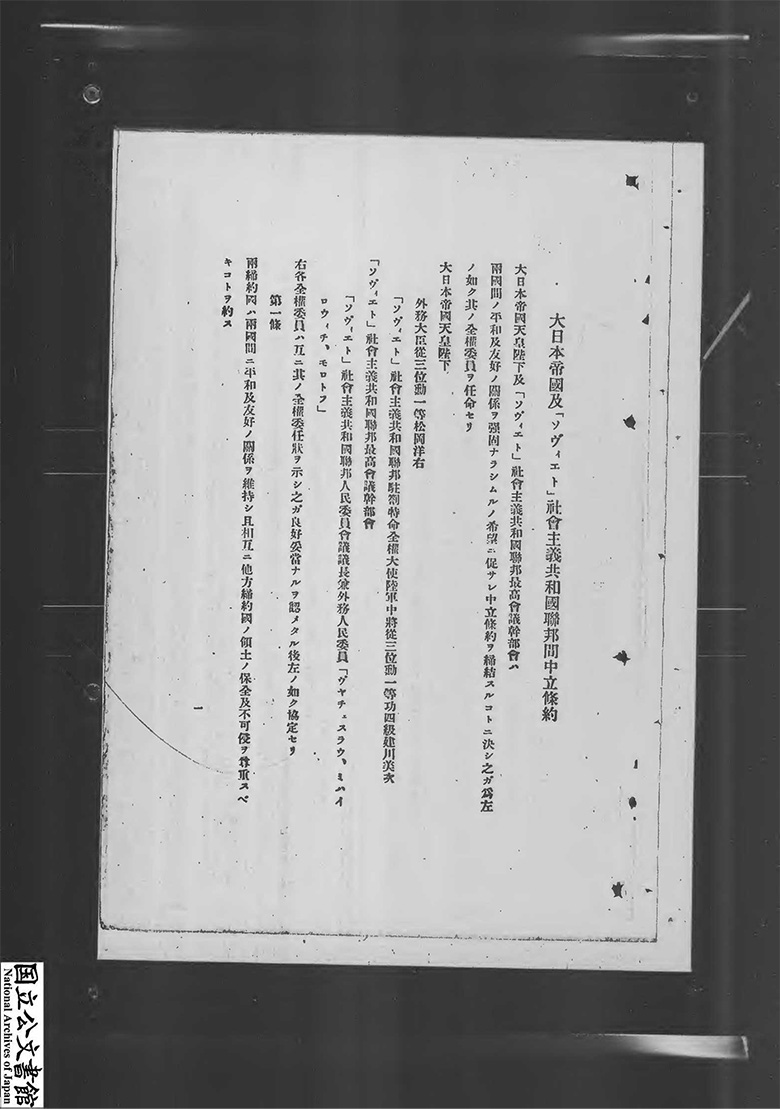

【資料6-1】は、日ソ中立条約の本文となります。第1条には「両締約国ハ両国間ニ平和及友好ノ関係ヲ維持シ且相互ニ他方締約国ノ領土ノ保全及不可侵ヲ尊重スベキコトヲ約ス」とあり、両国の領土保全・不可侵を定めています。条約の締結とともに発表された声明では、日本はモンゴル国の、ソ連は満洲国の領土保全と不可侵を定めていました。同年12月の対米開戦前に、日本とソ連は中立関係にあったことが確認できます。

対ソ戦までの動向

本節では、中立状態であった日本とソ連両国が、戦闘に至る直前までの動向を確認します。

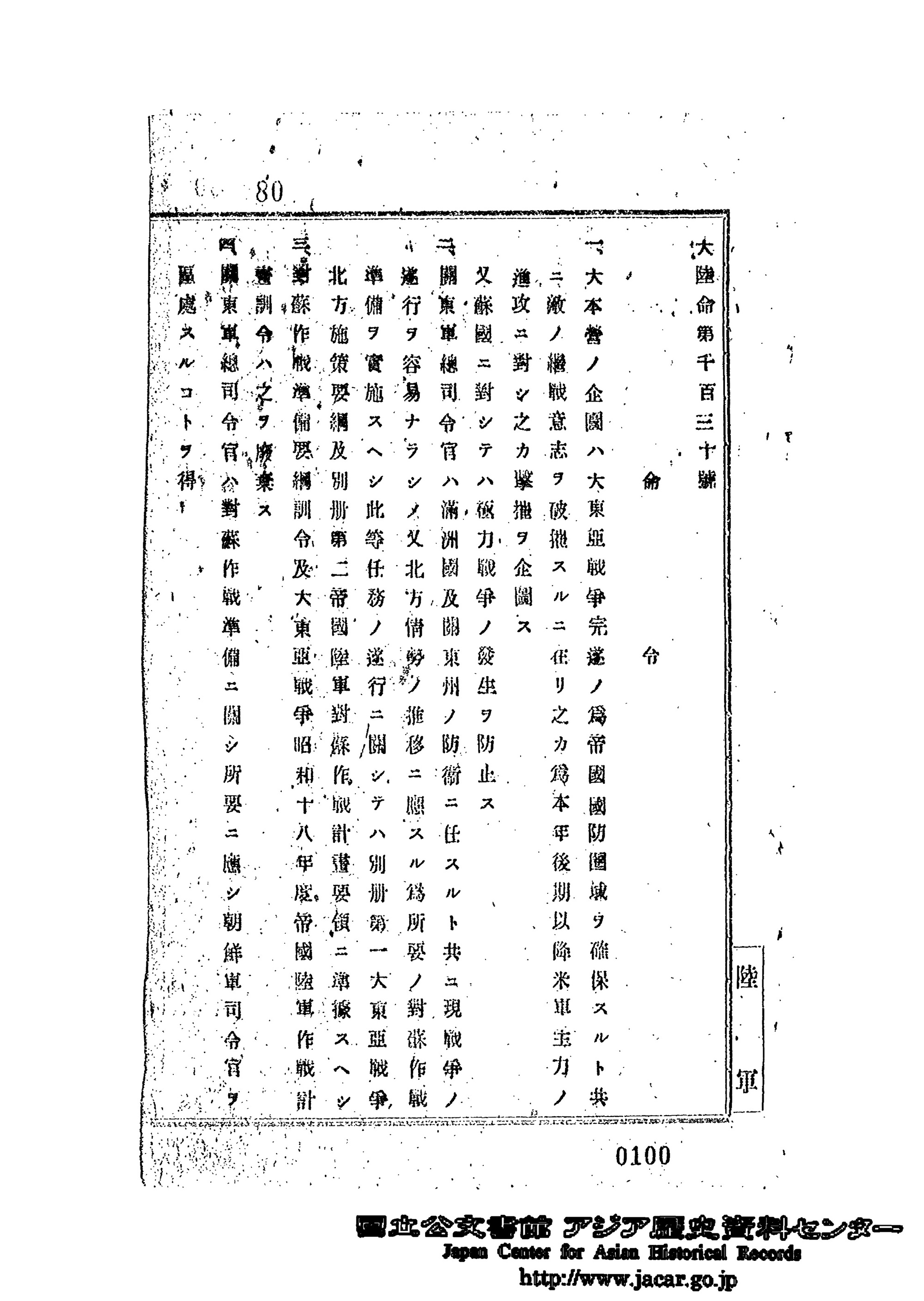

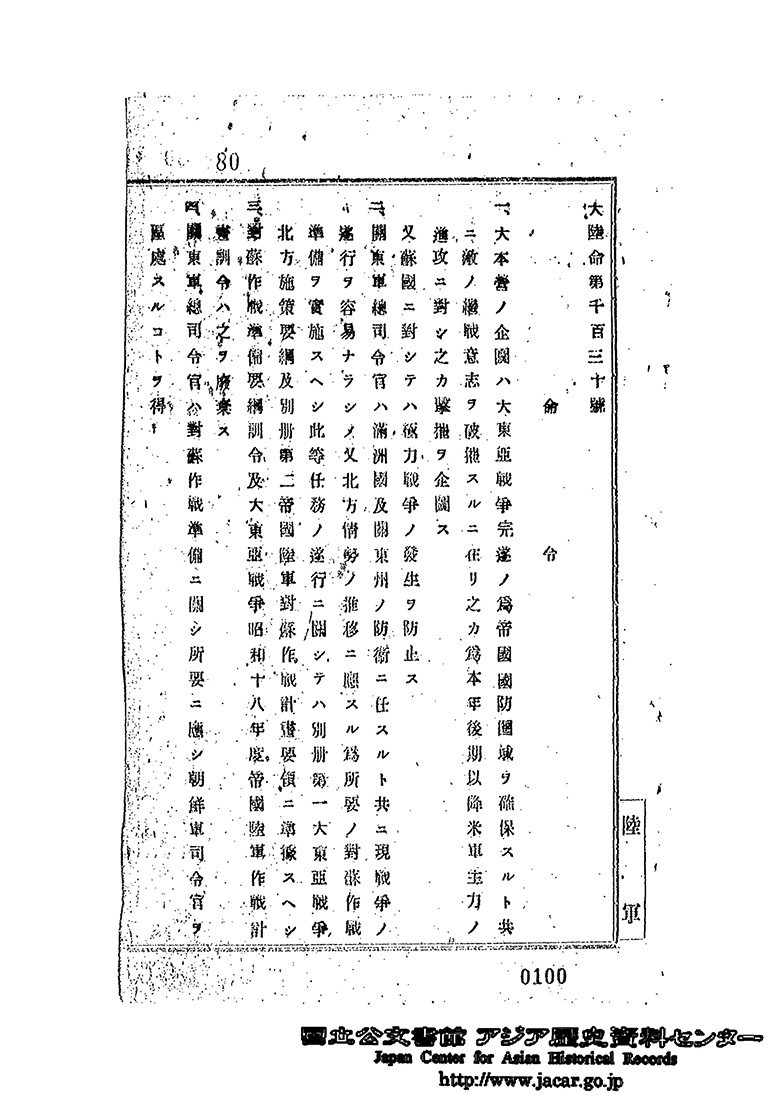

1944年7月に絶対国防圏の一角たるサイパン島が陥落し、日本本土が米軍の空襲圏内に入ります。絶対国防圏の崩壊に端を発し、東条英機内閣から小磯国昭内閣へと政権が交代しました。こうした状況の中で、同年9月18日に大本営が関東軍に対して「大陸命1130号」を発出します。【資料6-2】が当該命令となります。

同命令の発出は、関東軍に対して戦闘の長期持久戦へ転換を命ずるものでした。関東軍は、1945年1月までに作戦を計画し、5月にその作戦準備の命令が大陸命1339号によって下されます。また、在満日本人のうち青年及び壮年男性を対象に防衛召集を発令します。

一方、1945年2月に開かれたヤルタ会談においてスターリンは、戦後処理についてローズヴェルト、チャーチルとともに話し合いをします。同会談では、秘密協定としてソ連による対日参戦が決定され、それに基づき同年4月、ソ連は日ソ中立条約の破棄を通告します。ここに日ソ戦争が現実的となります。

対ソ戦と停戦

1945年8月9日、ソ連と満洲国との国境沿いにおいて、ソ連軍の侵攻が開始されます。ところが侵攻の当日、関東軍総司令官山田乙三は大連に出張しており、総司令部のあった新京を不在にしていました。総司令官不在の中で、関東軍総司令部と満洲国の政務機構などは、8月10日以降に首都新京から通化(満洲国と朝鮮の国境沿い)へ移転を決断します。移転の知らせを聞いた皇帝溥儀は、新京から離れることに反対しますが、最終的には大栗子へ移ります。

8月15日、ポツダム宣言受諾を伝える玉音放送を聞いた満洲国政府の幹部らは、善後策を協議します。協議の結果、満洲国の解散と溥儀が皇帝から退位することの2点が決まりました。溥儀はその決定を了承し、8月18日に溥儀は皇帝から退位し、満洲国は消滅します。

では、皇帝を退位した溥儀はその後どこへ行くことになったのでしょうか。

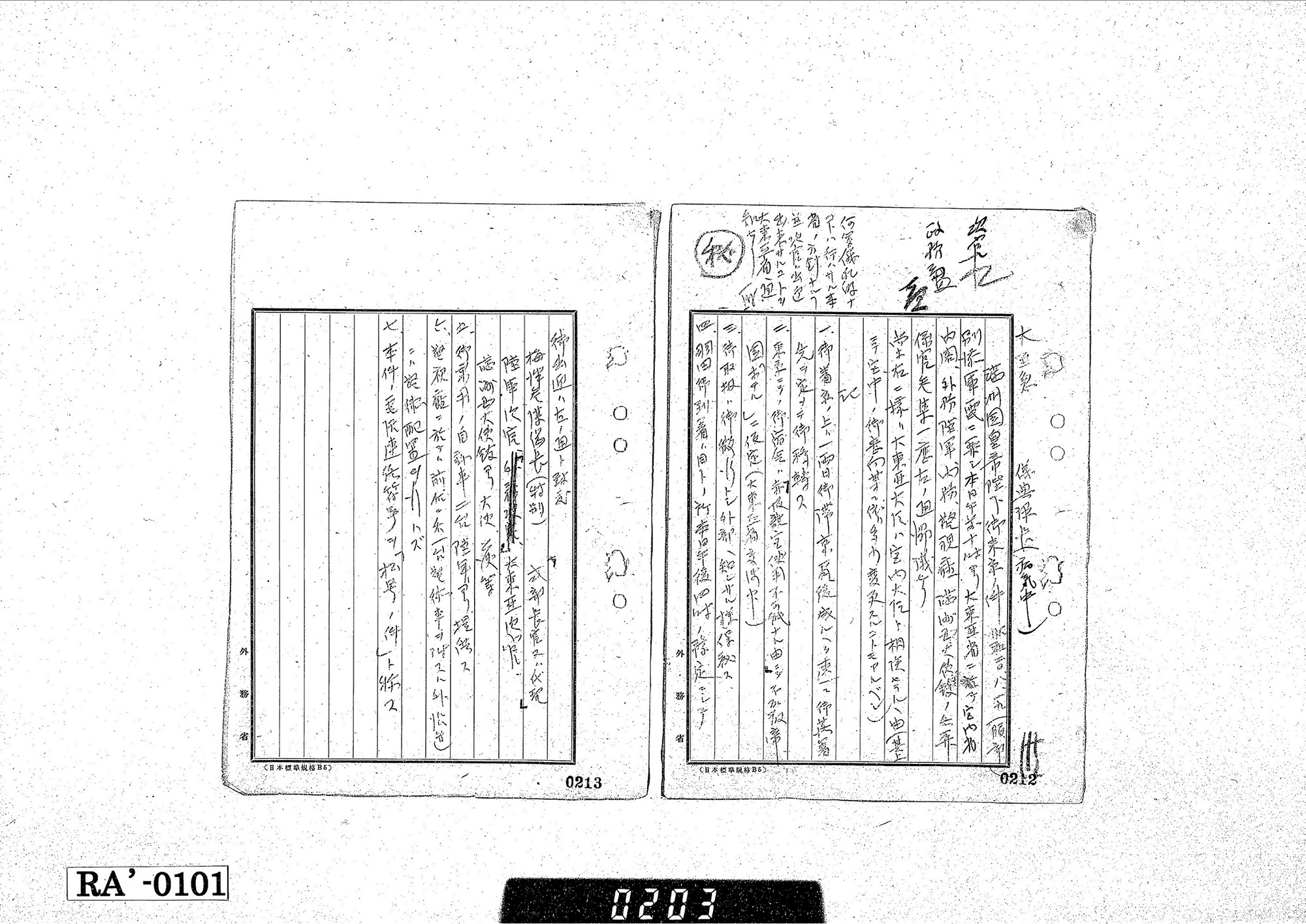

「ポツダム宣言受諾関係一件 善後措置及び各地状況関係 大東亜諸国要人措置関係 第1巻」と題する簿冊(Ref. B18090026800)には、ポツダム宣言受諾の善後措置に関係する書類が綴られています。【資料6-3】は、その簿冊に綴られている溥儀に関する資料となります。

資料には「昭和二〇、八、一九」と記されており、皇帝退位の翌日に起草された資料ということが分かります。そのことを踏まえて、本文を読んでみると「赤坂離宮使用不可能ナル由ニテ不取敢帝国「ホテル」ニ仮定(大東亜省交渉中)」と記されている箇所に目がとまります。溥儀の滞在先が帝国ホテルで「仮定」となっている点は、まさに終戦後の混乱を表しています。さらに、その混乱を如実に示しているのは、溥儀が結局日本にたどり着かなかった点です。日本へ向かう中継地点の奉天に降り立った溥儀は、ソ連軍に拘束されたのちにハバロフスクに収容されることとなります。こうした行く末は、まさに大日本帝国の崩壊を象徴しているといえます。

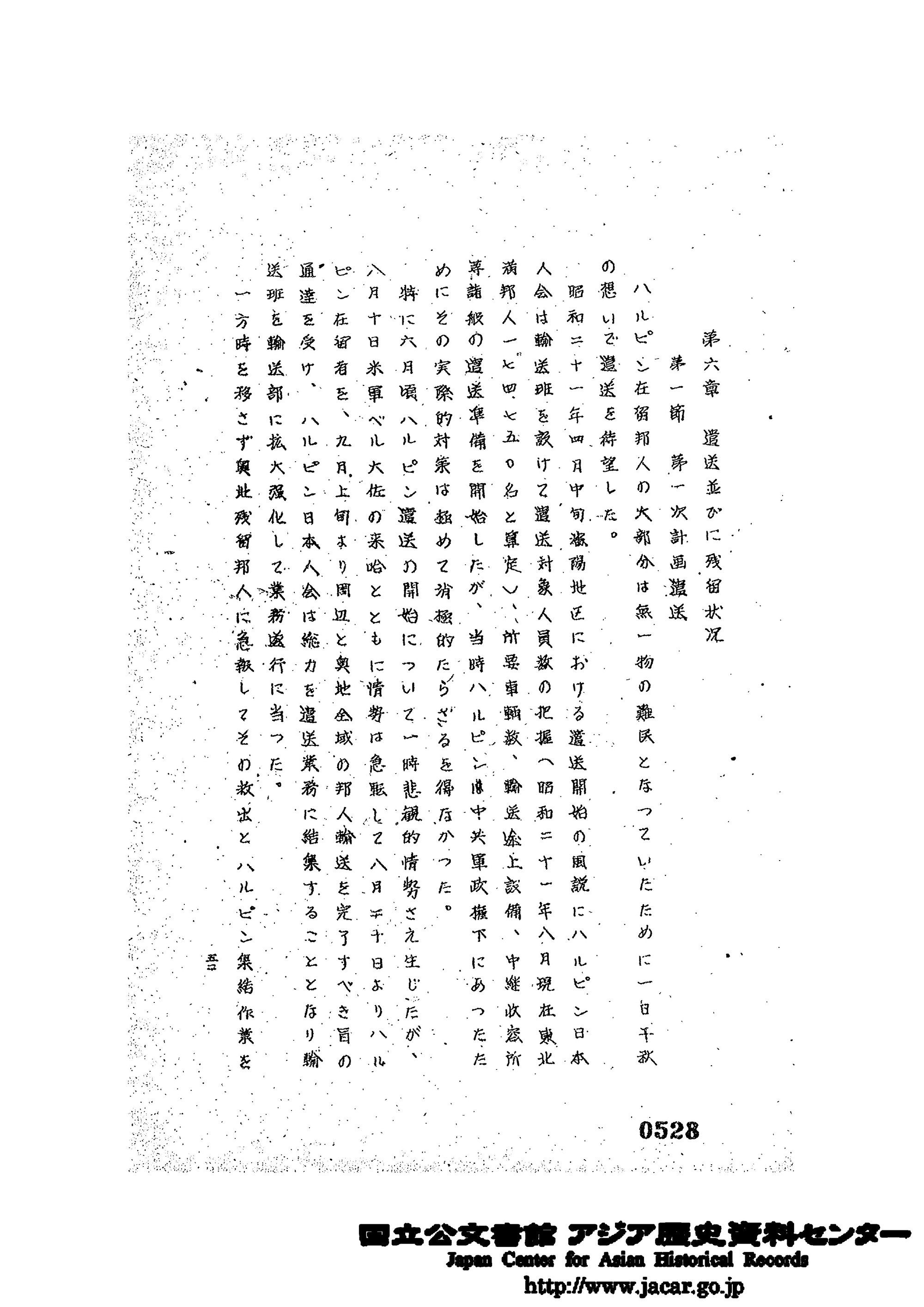

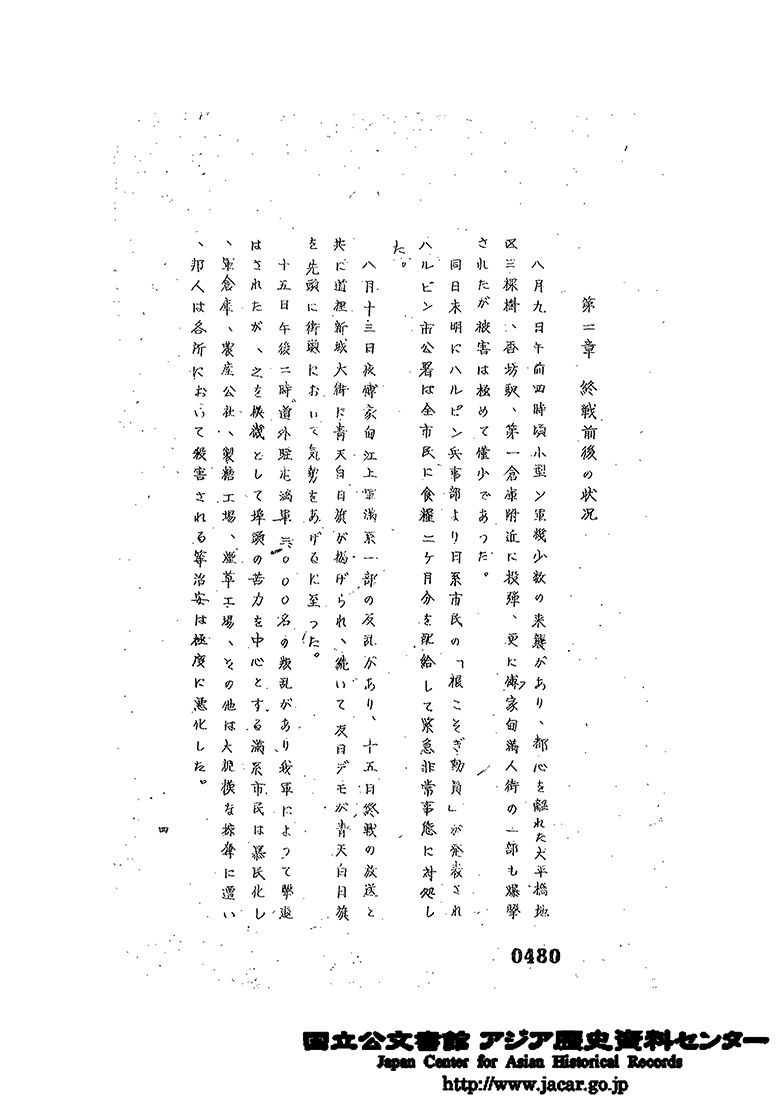

一方、ソ連軍の侵攻のなかで迎えた終戦前後の満洲の状況はどのようなものだったのでしょうか。防衛省防衛研究所に所蔵されている「ハルピン概況」(Ref. C14020855800)には、文字通り終戦前後の状況から避難、送還状況が記されています。

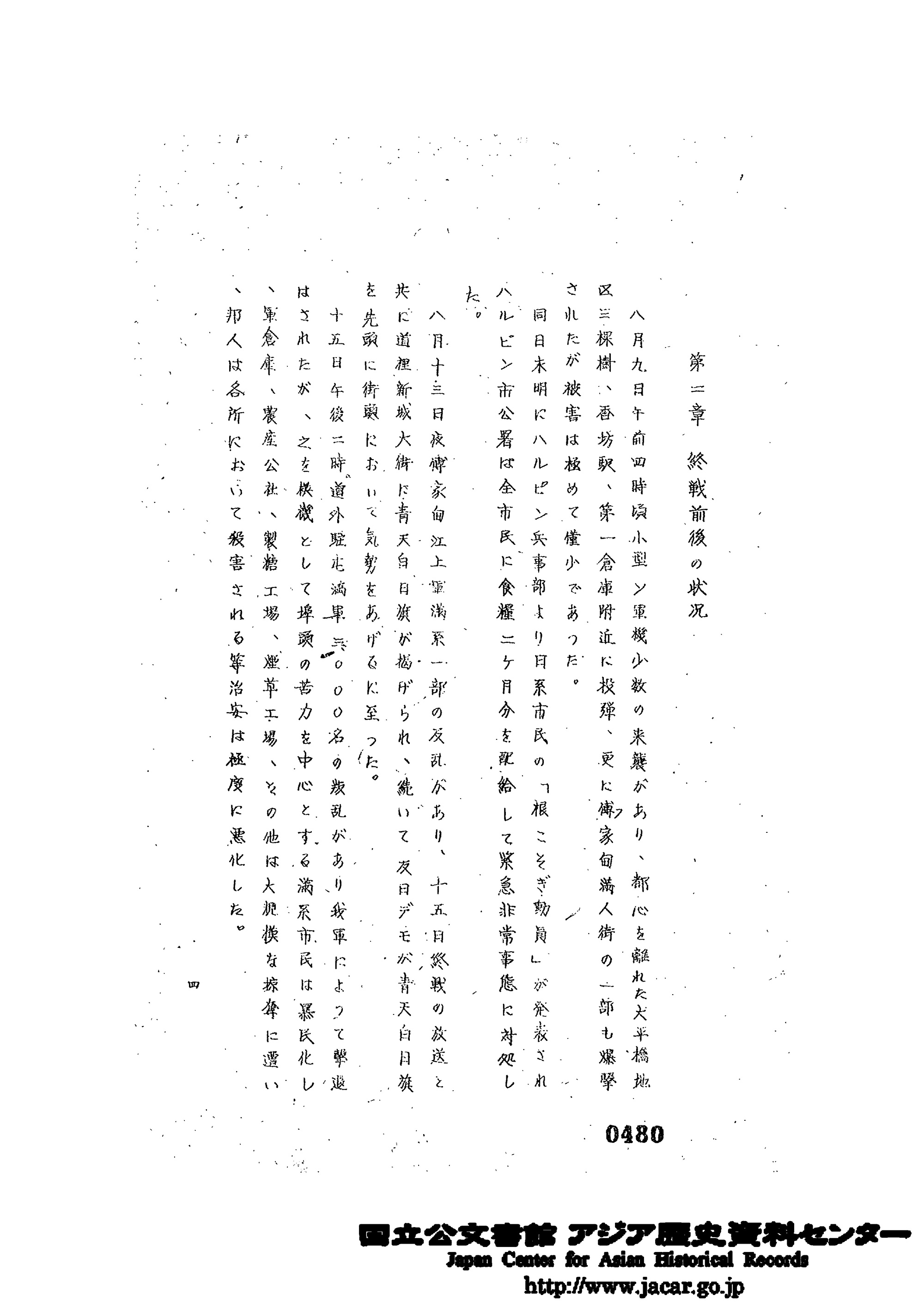

8月13日に満系の反乱があり、玉音放送後には中国国民党の旗である青天白日旗が掲げられるなど、ハルピンは混乱の中にあり「治安は極度に悪化した」(【資料6-4】)との一言は、端的に敗戦直後の状況を示しています。

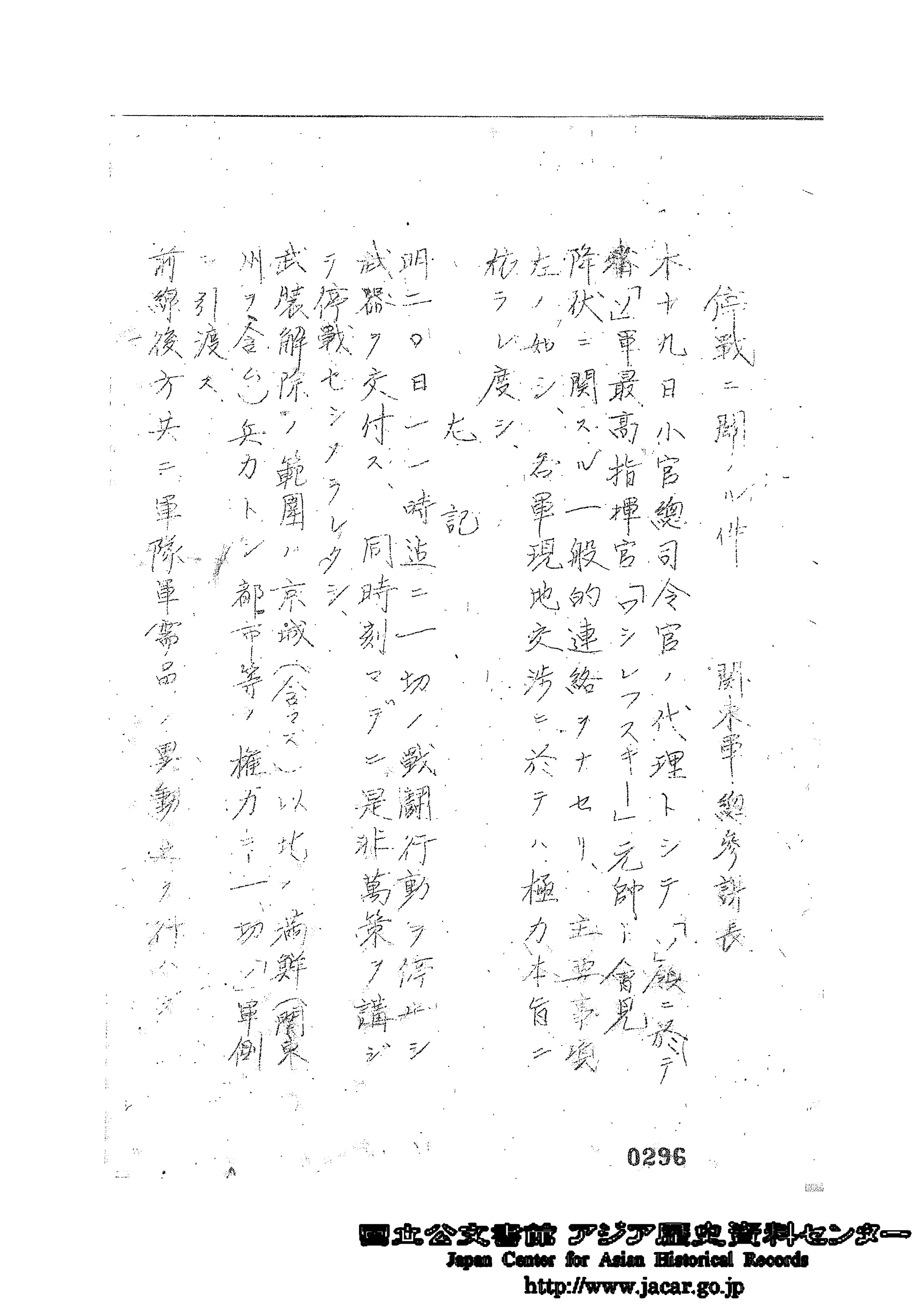

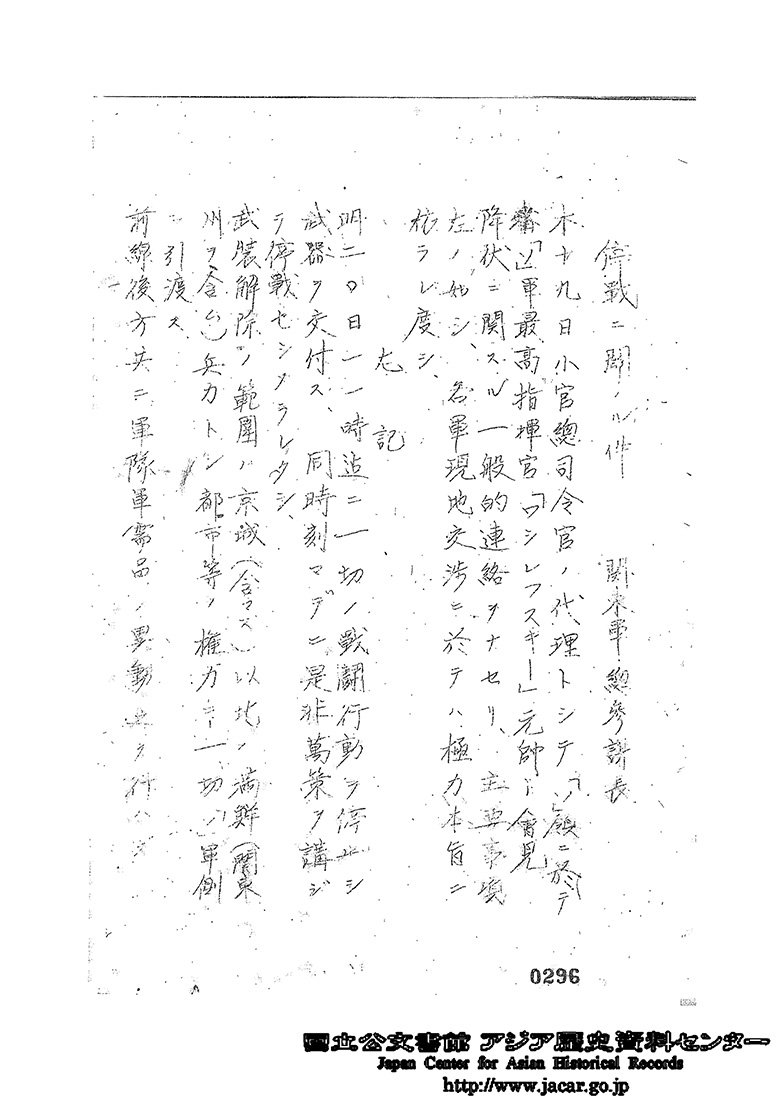

こうした混乱の中で、8月19日に関東軍はソ連軍との間に現地停戦協定を結びます。【資料6-5】は、停戦協定の内容を伝えるものとなります。

関東軍参謀長秦彦三郎らはソ連軍戦闘指令所に向かい、アレクサンドル・ワシレフスキー極東ソ連軍総司令官と停戦交渉を行います。現地停戦合意は成立しますが、関連する文書は作成されず、口頭での合意となっています。【資料6-5】は、その合意内容を伝える貴重な資料となります。同資料には「明二〇日一一時迠ニ一切ノ戦闘行動ヲ停止」することが記され、武装解除の範囲が指定されています。現地停戦協定に基づく、関東軍の武装解除はおおよそ8月末までには完了します。

復員・引揚 ―満洲からの「帰還」

終戦をめぐる混乱の中で、関東軍はソ連軍との間に現地停戦合意を結びますが、在満日本人の引揚などはどのように進んだのでしょうか。本節では、復員・引揚をめぐる実態について記します。そもそも、終戦時において満洲には約155万人の日本人がいたといわれています。この人数は、軍人を除いているため、多くの日本人が満洲に生活拠点を置いていたことが分かります。

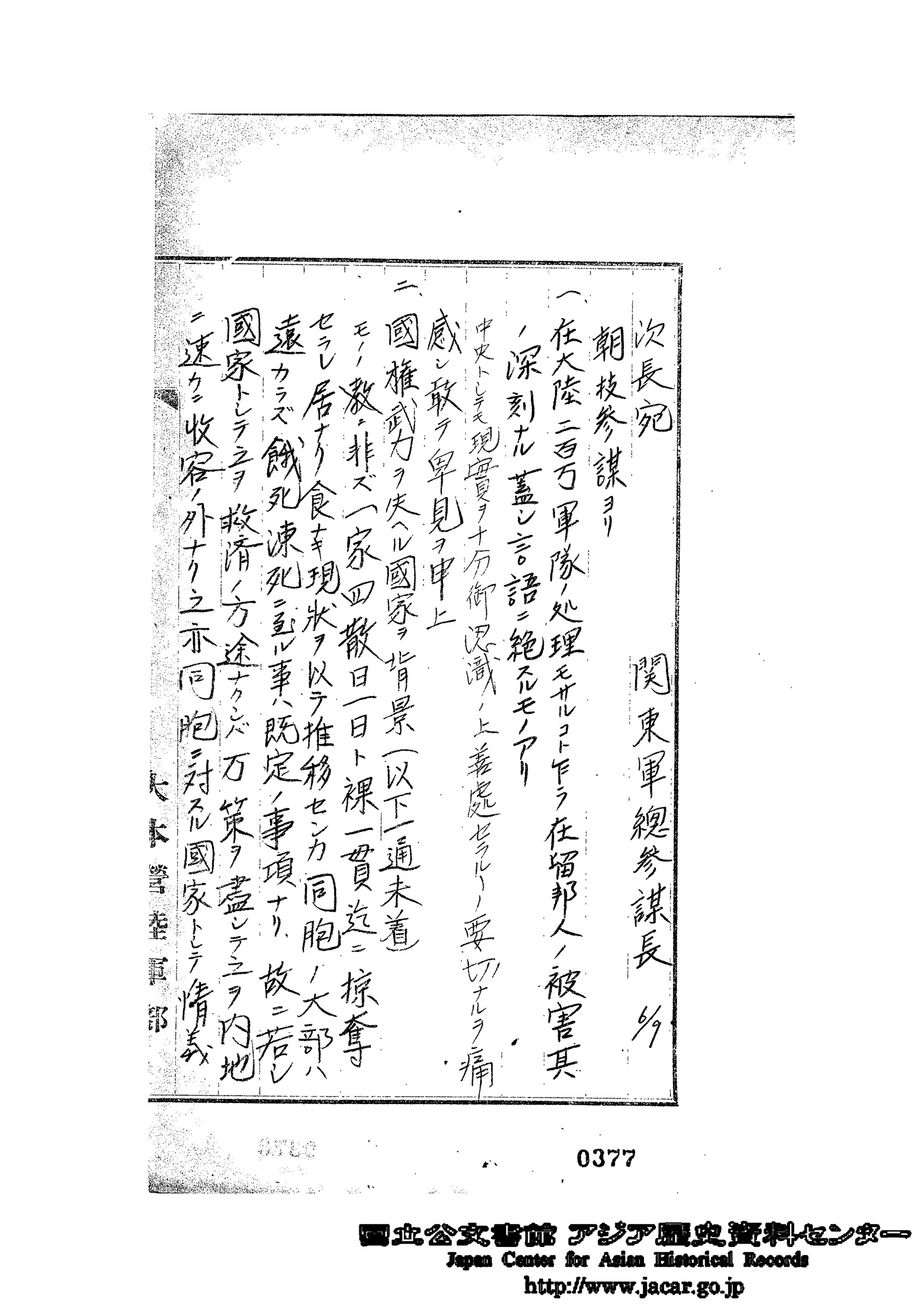

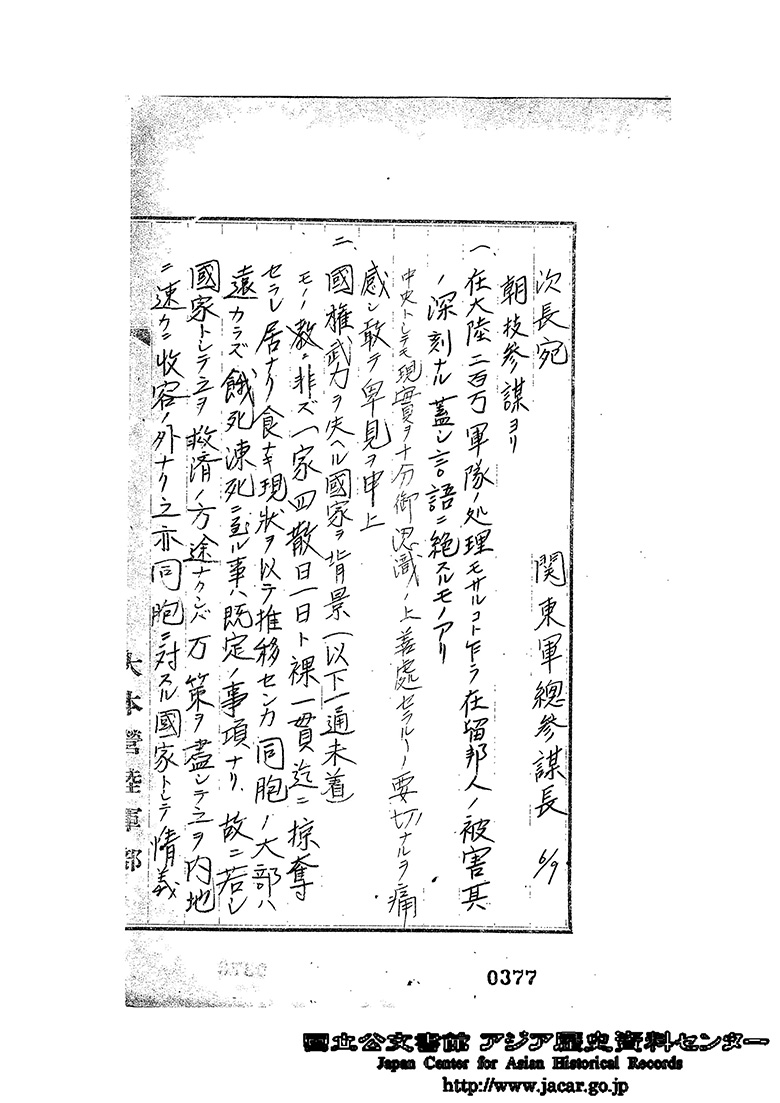

それでは、停戦後の満洲はどのような状況だったのでしょうか。関東軍が同地の現状を伝えた資料を見てみましょう(【資料6-6】)。

同資料には「在大陸二百万軍隊ノ処理モサルコト乍ラ在留邦人ノ被害其ノ深刻ナル蓋シ言語ニ絶スルモノアリ」と記載されています。民間人の被害が「言語に絶する」ものだった点は、現地停戦協定後も状況は好転することなく、治安が悪化したままであったことを容易に推察させます。また、「中央トシテモ現実ヲ十分御認識ノ上善処セラルルノ要切ナルヲ痛感シ敢テ卑見ヲ申上」げており、朝枝繁春参謀の現状報告は日本政府に対して、深刻な状況を打開するための手立てを求めるものでした。

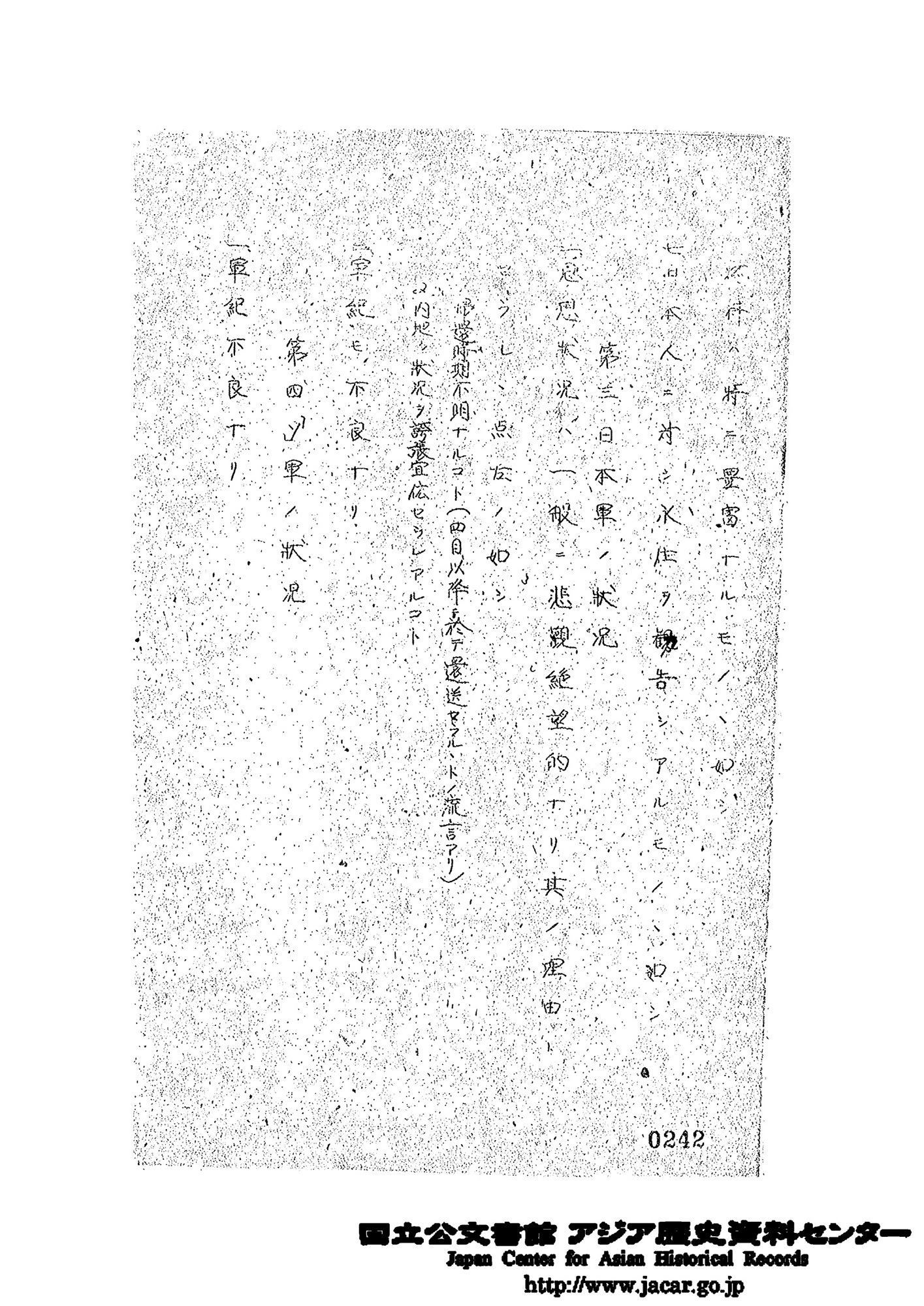

こうした状況は、「「ウラジオ」に於ける日本軍隊の状況 昭和21.3.14」と題する簿冊からもうかがえます。同資料は、ウラジオストクにある「日本軍俘虜収容所」から脱走した兵士から聞き取ったものになります。

【資料6-7】には、日本軍の状況として「思想状況は一般に悲観絶望的なり」と記され、その理由として「帰還時期不明なること」と「内地の状況を誇張宣伝せられあること」の2点が挙げられています。また、ソ連軍の状況として「軍紀不良なり」との記述があり、現地停戦協定が締結された後も掠奪行為等が発生していたことが分かります。停戦協定後も満洲の治安は非常に悪かったことが2つの資料から伺えます。

当初、日本政府は現地邦人に対して、現地での定住方針を指示していました。しかしながら、先に記した通り満洲での状況が劣悪であったことから、GHQ(連合国軍総司令部)に対して日本人保護の申し入れを行いました。ところが、GHQから日本政府の要請を聞いたソ連政府は日本人保護について、積極的な対応は取りませんでした。こうした状況に際して、現地邦人は各地で日本人会を結成しました。その日本人会では、現地定着方針を定め、避難民の救済などを目的として活動をしていました。

例えば、奥地からの避難民がハルピンに定着または一時定着し、その数は約8万人に及びました。こうした避難民等の保護を目的とする日本人会は、目的達成のため、有料や無料の収容所を設置しました(件名「第3章 避難状況」Ref. C14020856300、15画像目)。

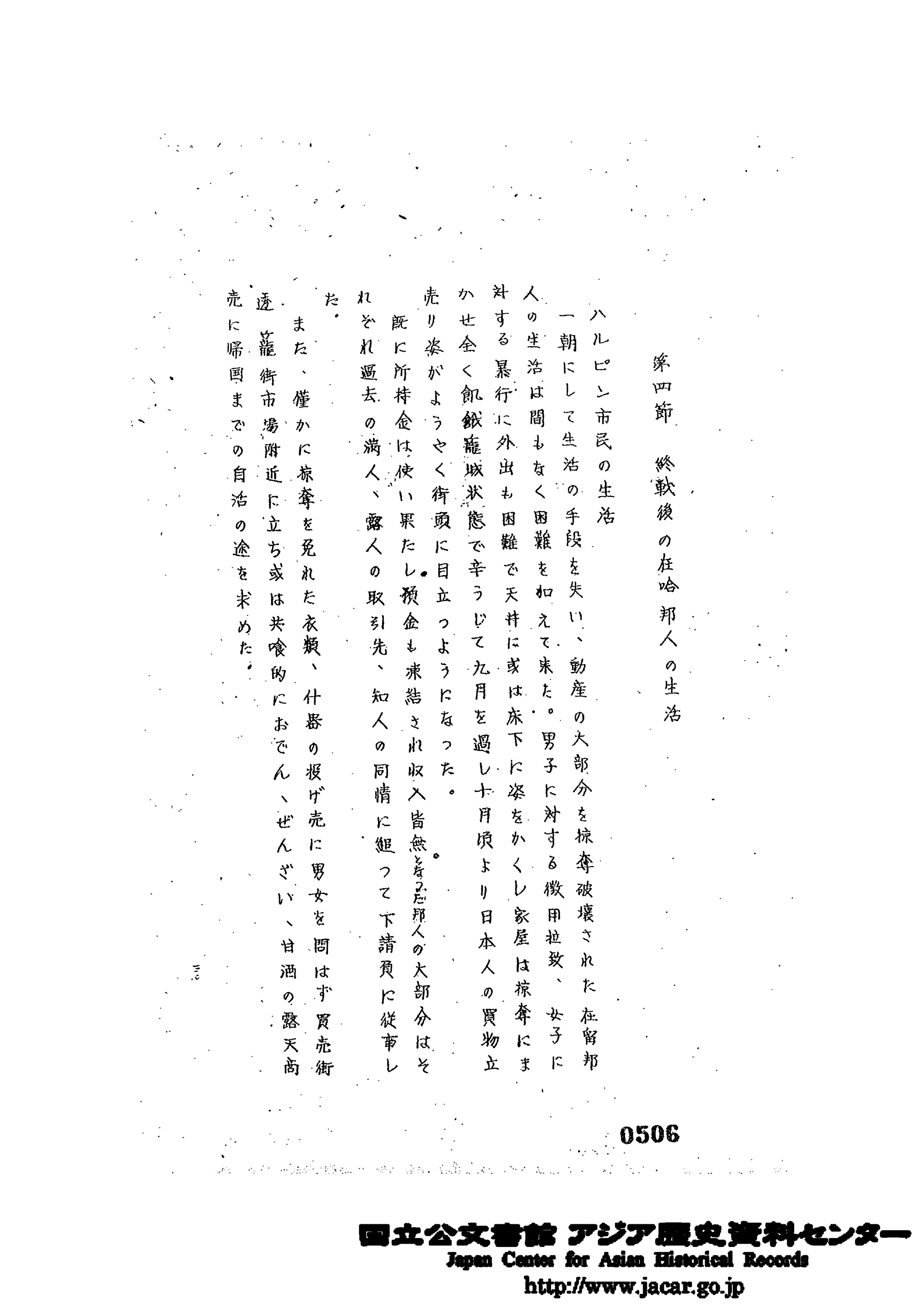

【資料6-8】には、ハルピン市内の悲惨な状況が記されています。「既に所持金は使い果たし預金も凍結され収入皆無」となった状況のなかで、過去の取引先等を頼って下請負の仕事を現地邦人が行っていたことや市場付近にはおでんやぜんざい、甘酒の露天商で生計を立てている者がいたことは、現地邦人の経済的困窮を示しています。特に、露天商での売買は、日本人同士であったため「共喰的」であったと記されています。このように、ソ連参戦以降の混乱により、財産を失った現地邦人は、日本に帰還することも許されず、その日暮らしの日々を送っていました。

こうした状況が好転するのは、1946年を待たねばなりません。同年春に、ソ連軍が満洲から撤退を開始します。中国国民党軍が代わりに入城すると、引揚の体制が急速に整備されます。

【資料6-9】は、ハルピン市内の送還が始まったころの状況を示すものです。1946年8月10日にはアメリカ軍ベル大佐がハルピンに訪れると、邦人輸送についての明確な時期が示されました。そのため、送還開始準備をハルピン日本人会が総力を結集して行いました。日本人の引揚は、ソ連軍の撤退を契機として、進められたことが【資料6-9】からもうかがうことができます。こうした送還は、急速に進み、同年10月に出発した第一期最終隊までを含めて約101万人が日本へ帰還しました。

ここまで見たように、満洲からの復員・引揚は、敗戦に伴う大日本帝国崩壊の影響を多分に受けたものでした。満洲国の消滅と関東軍の武装解除は、終戦後の治安悪化の要因といえます。さらに、軍紀が乱れたソ連軍が各地を占領し、掠奪行為等が行われている状況は、劣悪な環境というべきものでした。こうした状況のなかで、日本人会は避難民や生活に困窮している人への支援を開始し、いつあるか分からない帰還に希望を抱きながら、懸命に生活をしていました。戦闘地域から避難した邦人の多くは、財産もなく、寒い満洲の地で自活の途を探しながら、越冬しなければなりませんでした。紹介したアジ歴資料は、こうした敗戦後の満洲の厳しい環境を如実に表すものでした。また、トピックに記されている通り、中国では日本人技術者たちの「留用」が行われており、満洲においてもこれは同様でした。

ところで、【資料6-7】を紹介した際に触れたように、既に関東軍の一部はソ連軍の捕虜として、ウラジオストクにあった捕虜収容所へ収容されていました。ソ連軍による強制連行によってシベリアの地に抑留された者は、極寒の中での強制労働を命じられ、祖国の地へ帰還できないまま、多くの日本人がシベリアの地で亡くなっています。

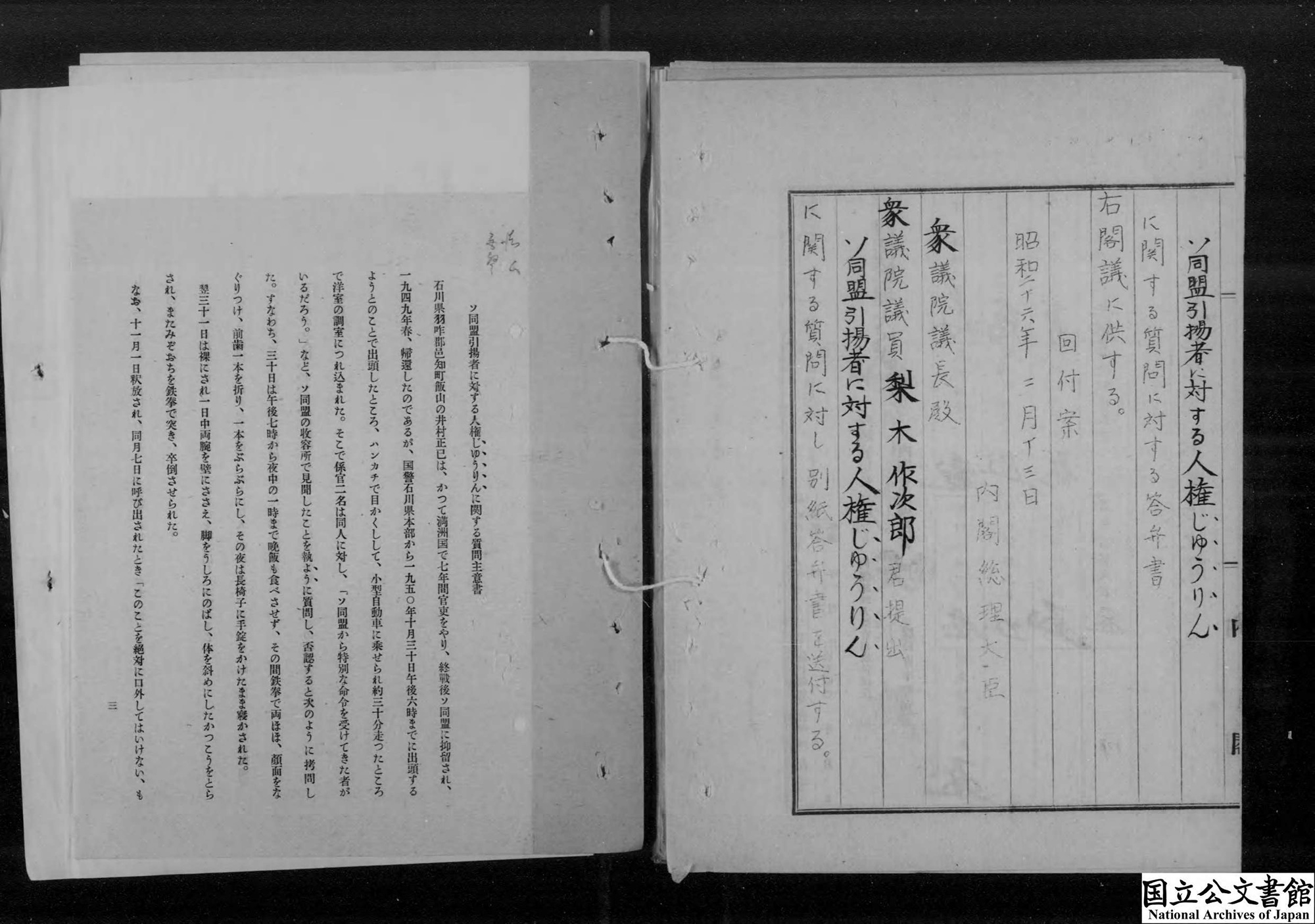

一方、過酷な環境に耐えた帰還者のその後の生活は、決して楽なものとはいえませんでした。衆議院議員であった梨木作次郎は、国会において以下の質問を行いました。

質問主意書には、満洲国で官吏を務めた井村という人物が帰国したのちに、国家地方警察石川県本部から執拗な取り調べを受けた事例を紹介しながら、その真偽を政府に問いただす内容が記されています。【資料6-10】の次のページには、政府の答弁書も綴られており「人権じゅうりんの事実については聞いて」いないと記されています。実際にそうした人権蹂躙の事実があったかはこの資料からでは明らかになりませんが、抑留者が帰還後に厳しい目を社会から向けられていたことは、少なくとも言えるのではないでしょうか。帝国日本の崩壊に伴う満洲国の消滅とそれによって生じた問題は、終戦から年月を経た戦後日本社会にもその影響を与えるものでした。

前川友太(アジア歴史資料センター調査員)