第7章 台湾

日本の降伏と台湾の中華民国への「復帰」

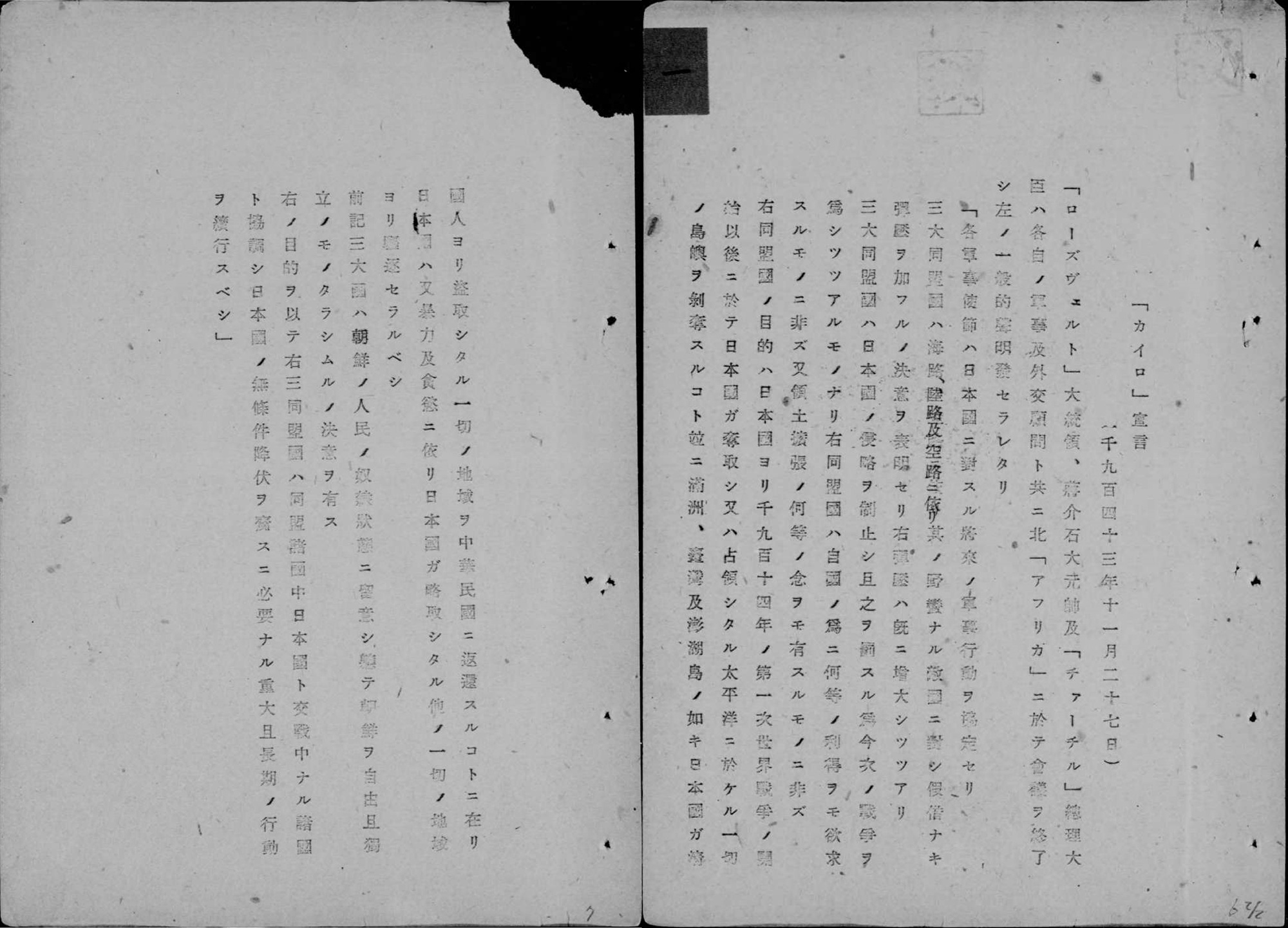

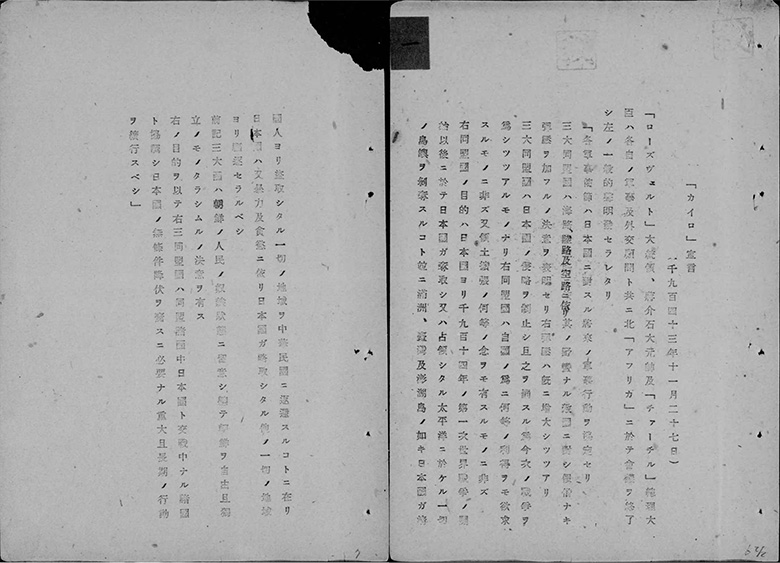

1945年8月15日、玉音放送で台湾の人々は日本の敗戦と台湾の中華民国への「復帰」を知ることになりました。日清戦争と日清講和条約(下関条約)によって台湾と澎湖諸島は清国から日本に割譲されました。ここから、日本の台湾に対する植民地統治が1945年まで続きました。国民政府は日中関係の諸問題の出発点を日清戦争としていたため、台湾が中華民国に「復帰」することを当然のものと考えていました。そこで、蔣介石は1943年11月の米英中の3か国によるカイロ会談で、「満洲、台湾及澎湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコト」(【資料7-1】)というように、米英から台湾と澎湖諸島の中華民国への返還を取りつけました。こうした方針は1945年7月のポツダム宣言でも確認されました。実際、1944年4月17日に国民政府は国防最高委員会中央設計局の下に台湾調査委員会(後に台湾省行政長官となる陳儀が主任委員)を設置するなど、台湾接収の準備を始めていました。

次に、台湾における日本軍の降伏についてみていきます。連合国軍最高司令官マッカーサーによる「一般命令第一号」によって、満洲を除く中国本土や北緯16度以北の仏領インドシナとともに、台湾も連合国中国戦区最高司令官である蔣介石への降伏を命じられました。1945年8月21日には連合国中国戦区最高司令部は連合国中国戦区中国陸軍総司令官何応欽の名義で支那派遣軍総司令官岡村寧次に、中国大陸にある支那派遣軍だけでなく台湾と(北緯16度以北の)仏領インドシナに駐留している日本軍部隊の降伏についても国民政府に権限があることを通達しました。8月28日付の大陸令第1392号で台湾を担当する第10方面軍は支那派遣軍総司令官の指揮下に入り、その転移の時期は8月31日午前0時とすると命じられました。9月9日に南京で岡村寧次と何応欽との間で現地降伏文書の調印が行われましたが、上述したように台湾も支那派遣軍総司令部の統制下に入ったため、台湾の降伏時期と降伏場所もこの降伏文書調印式(「受降式」)とされました。この調印式には、台湾からは第10方面軍参謀長の諫山春樹が出席しました。翌10日に支那派遣軍総司令部は連合国中国戦区日本官兵善後総連絡部と改称され、中国戦区中国陸軍総司令部の指揮下に置かれ、台湾駐留の日本軍も正式に日本政府の管理下から離脱し、中国戦区中国陸軍総司令部の軍事的指揮下に入りました。こうして、台湾が中華民国へ「復帰」しました。

9月21日には台湾省行政長官公署組織条例が制定公布されました。しかし、国民政府軍が台湾への進駐を完了するまで相当程度の時間を必要としていたので、国民政府による正式な接収までは日本軍がそのまま駐留し、台湾総督府が引き続き行政と司法事務、治安を担当することになりました。台湾総督府の接収が終わると、旧台湾総督は台湾地区官兵善後連絡部長になり、旧台湾総督府に在職していた課長職以下の職員は引き続き従来の業務に従事することになりました。10月5日、連合国中国戦区台湾省警備司令部兼行政長官公署前進指揮所主任葛敬恩が台北に到着し、翌6日から執務を開始しました。10月17日になると国民政府軍の先遣部隊が基隆港に入港し、台北に進軍しました。10月24日、台湾省行政長官兼警備総司令陳儀が台北に到着したので、翌25日に台北公会堂(現、台北市中山堂)で陳儀が中華民国側を代表し、台湾総督兼第10方面軍司令官安藤利吉が日本側を代表して台湾地区の降伏書に調印しました。これにより、台湾が国民政府に正式に接収されました。

終戦当時の台湾の状況と在台日本人

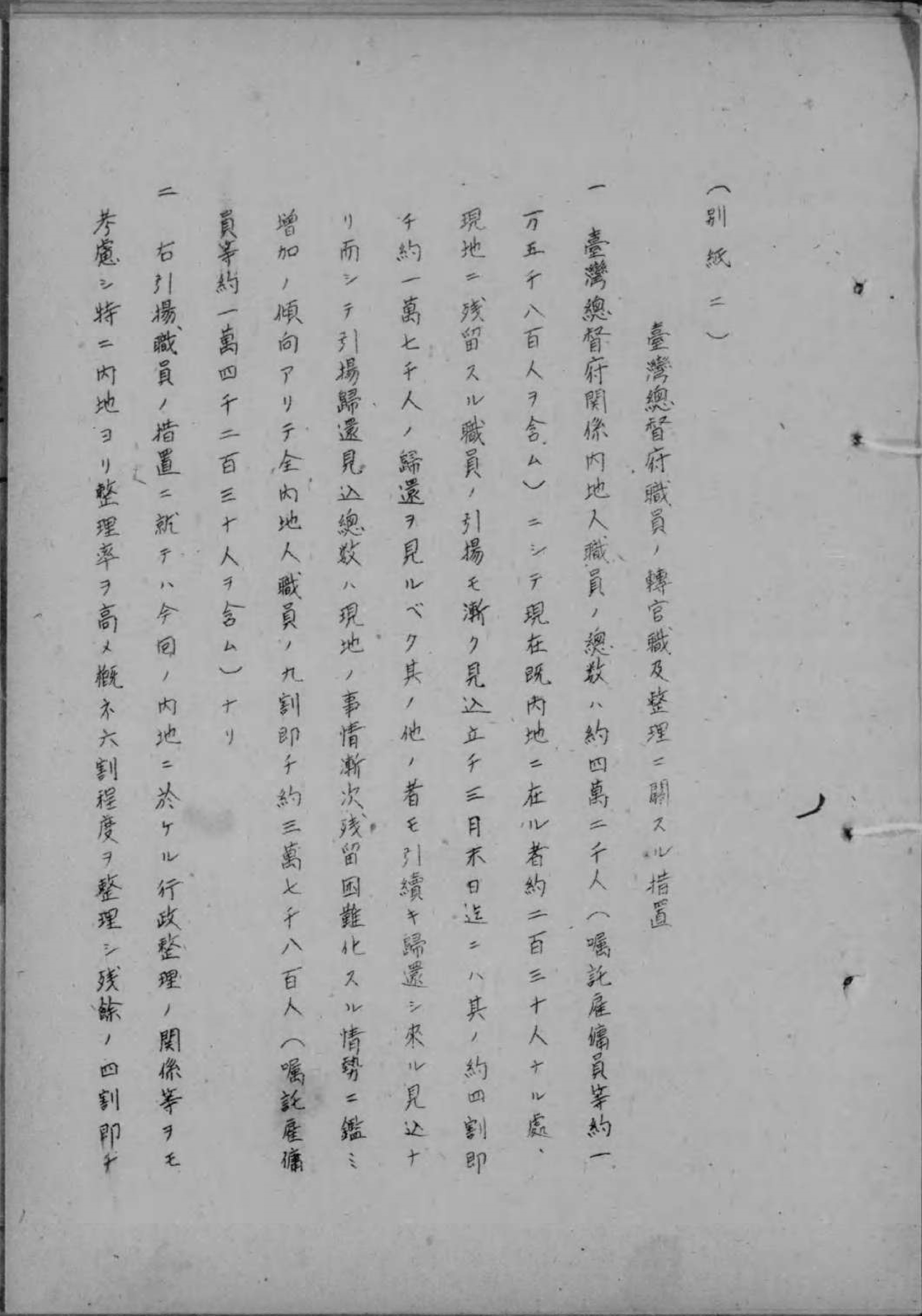

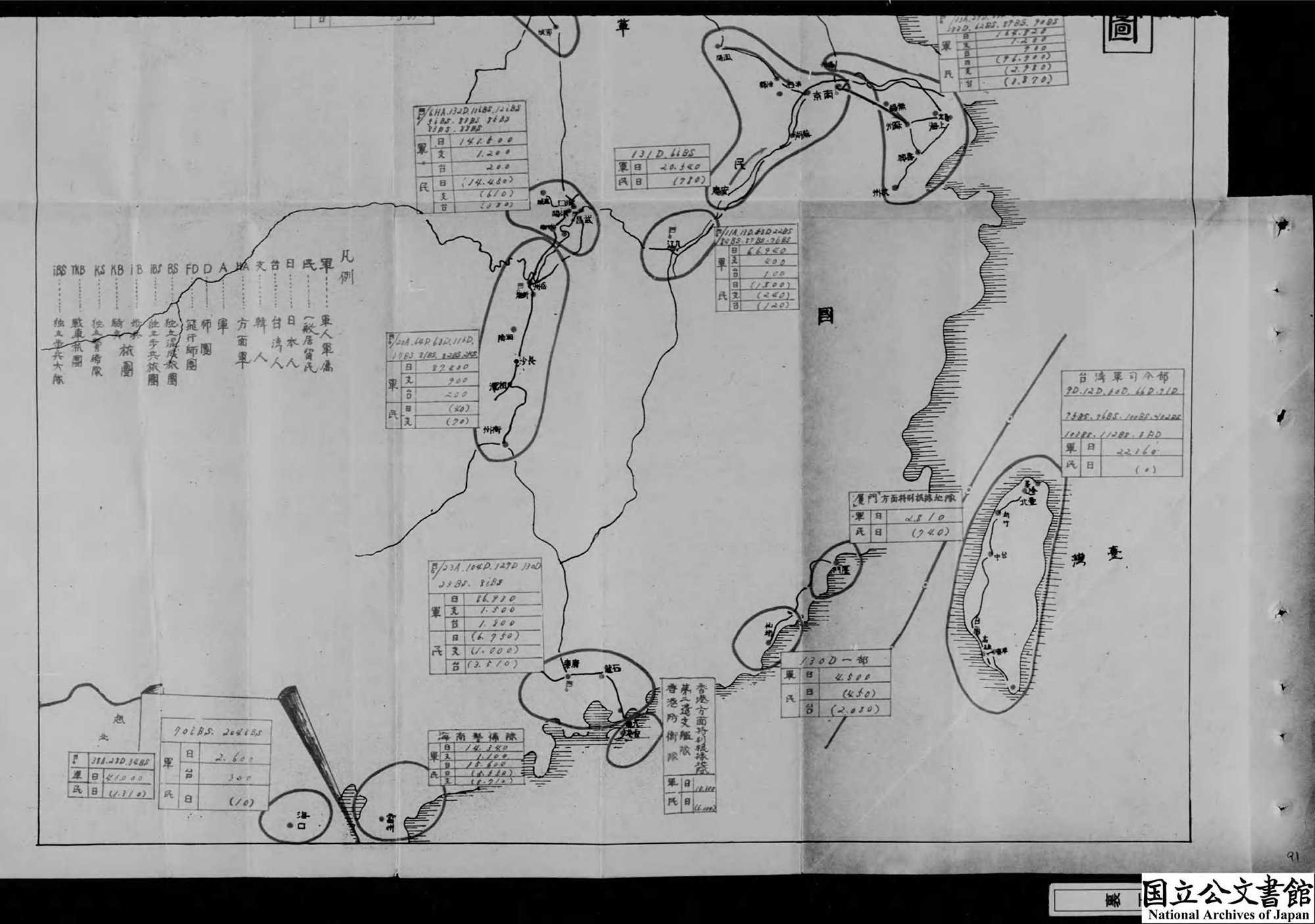

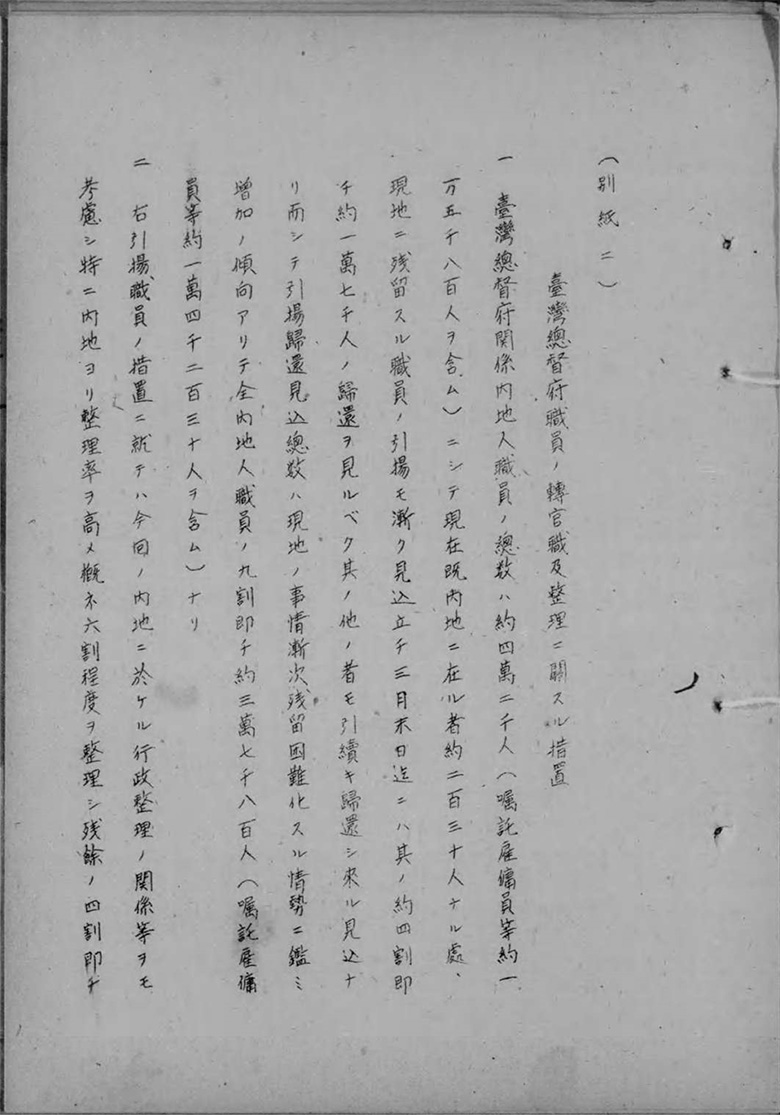

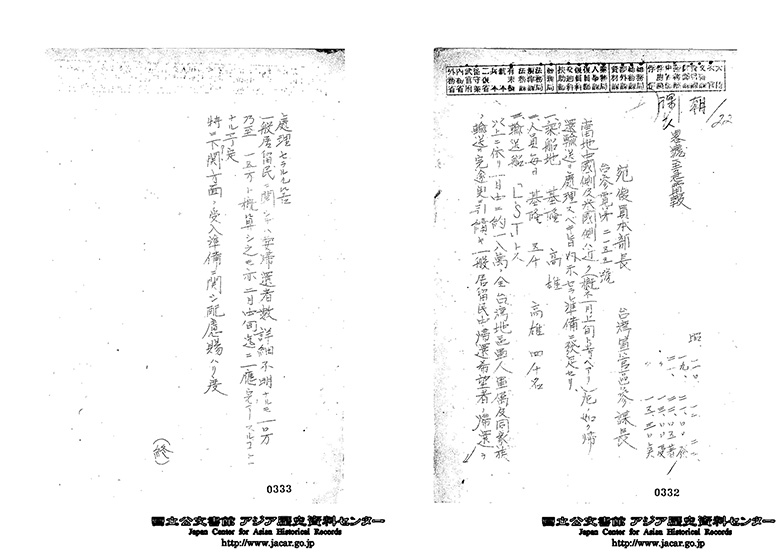

では、終戦から国民政府による接収までの間の台湾在住の日本人(在台日本人)はどのくらいいて、彼らはどのように過ごしていたのでしょうか。当センターで公開している資料などを用いながらみていきます。まず終戦当時の台湾にいた日本人の数については諸説ありますが、厚生省援護局は、終戦当時台湾駐留の日本の軍人と軍属は、南西諸島も含む第10方面軍(1944年9月に台湾軍の戦力を増強して再編したもの)の主力の陸軍約16万9000人と高雄警備府所属部隊や新竹の第29航空戦隊らの海軍約6万3000人で、そのほか一般人約35万人が居留していたと見積もっています(厚生省援護局、1978)。【資料7-2】の安藤台湾総督から内閣総理大臣幣原喜重郎に宛てた文書では、台湾総督府関係の日本人職員は在台日本人の総数のうち、約4万2千人(嘱託雇傭員等約1万5800人を含む)であったと記されています。

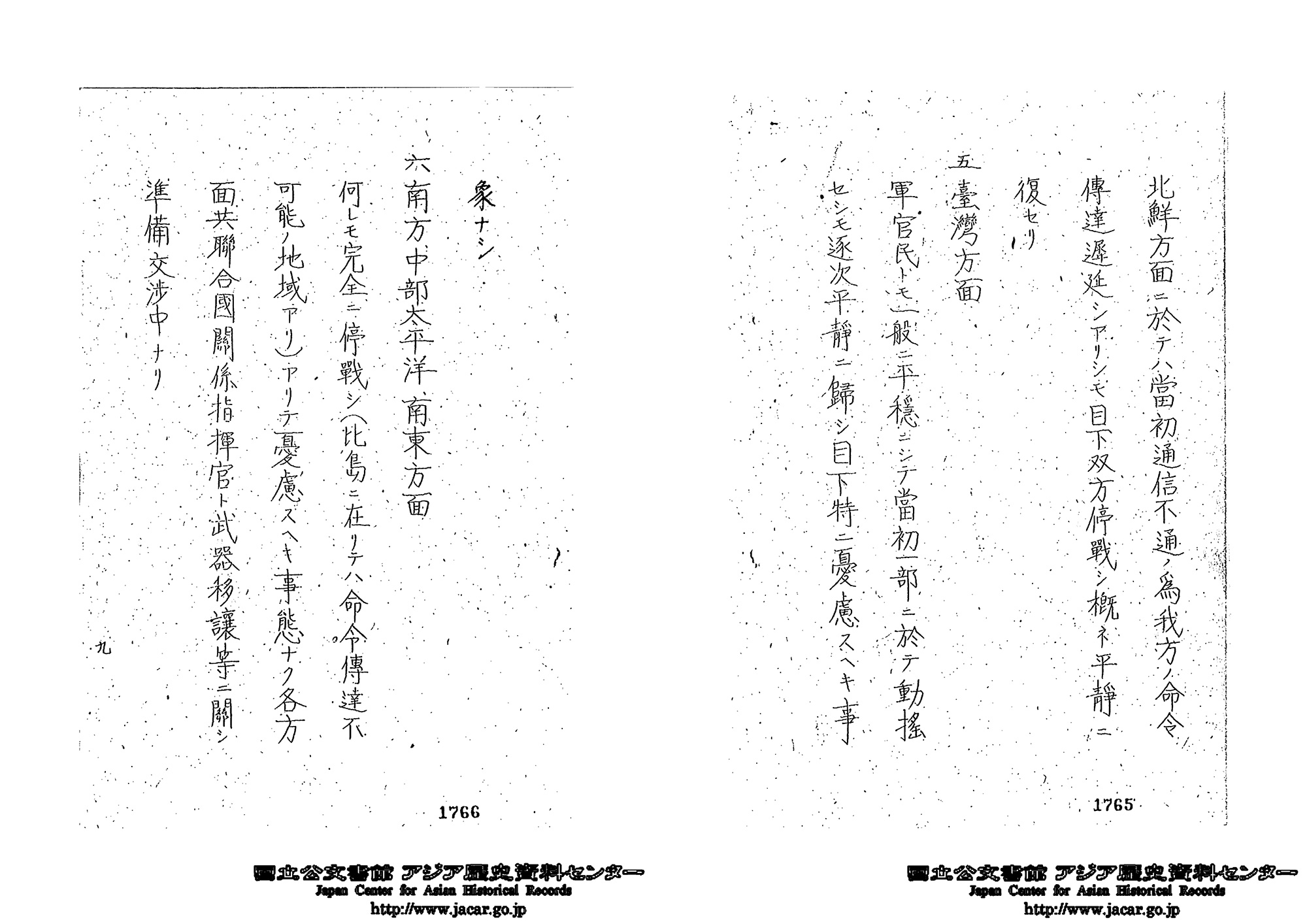

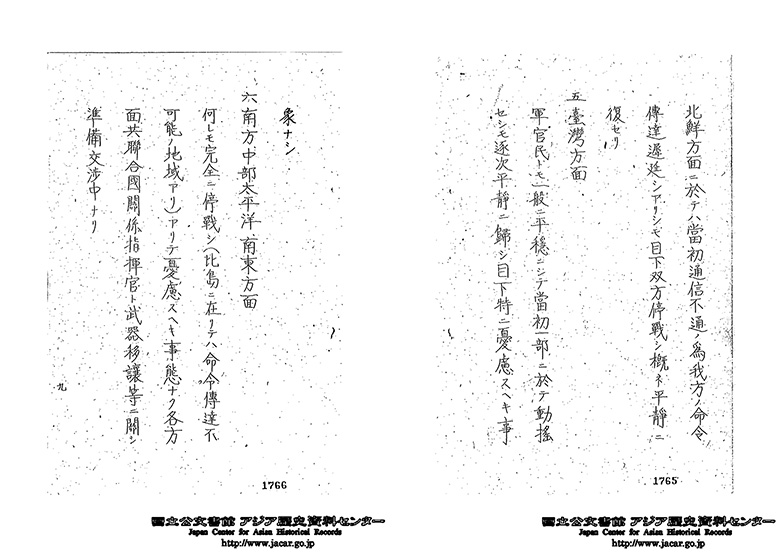

では、終戦から国民政府の接収までの台湾はどのような状況だったのでしょうか。終戦当時の様子について、【資料7-3】の1945年8月28日の「連合国との交渉に関する説明資料(案)」の中の日本側が外地軍の一般状況を述べた文書の台湾の箇所には、「軍官民トモ一般ニ平穏ニシテ当初一部ニ於テ動揺セシモ逐次平静ニ帰シ目下特ニ憂慮スヘキ事象ナシ」と記されています。その後もこうした状況に大きな変化はなく、国民政府軍が到着した10月17日以降も平静に推移していきました。

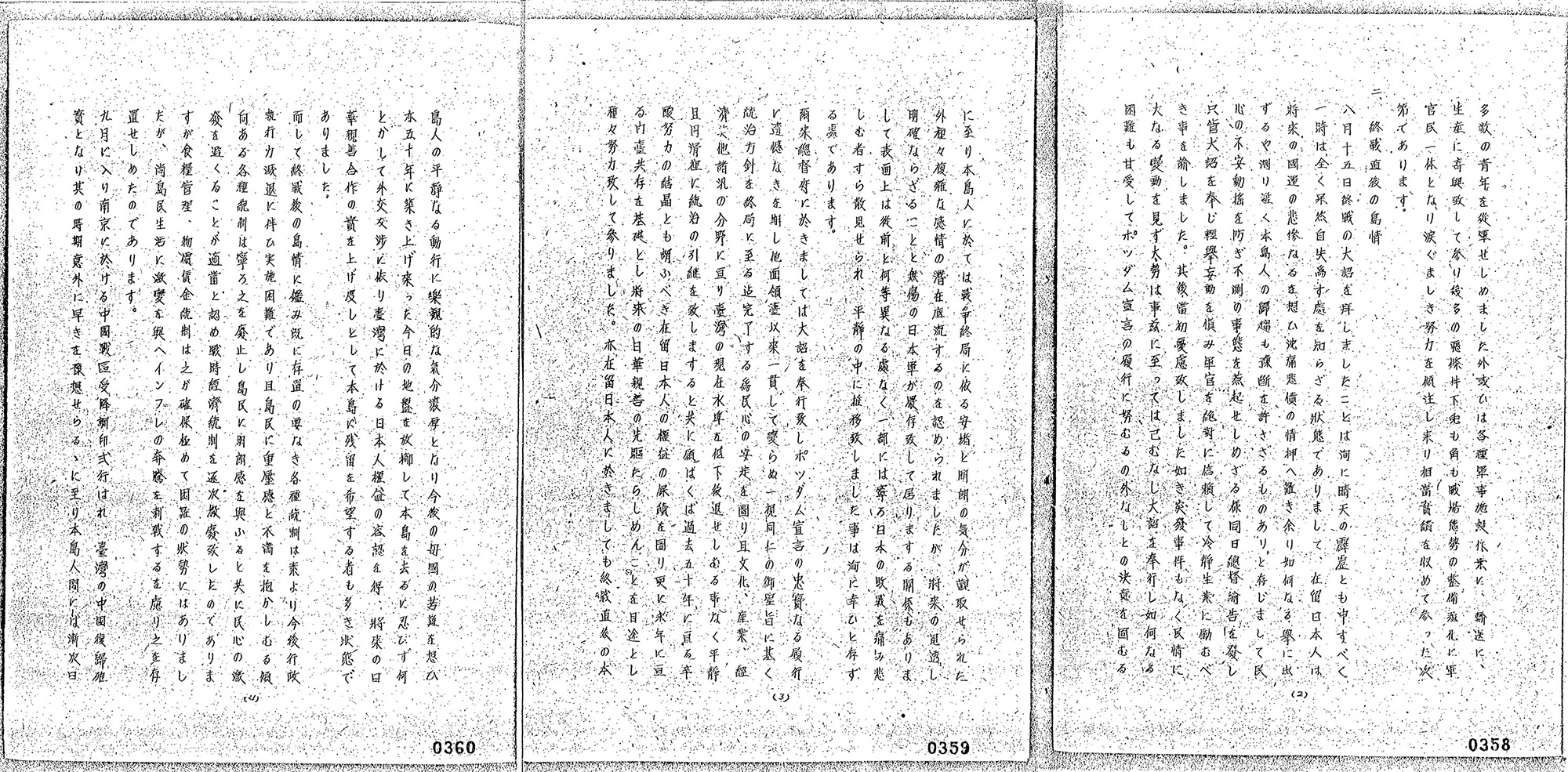

また台湾総督府残務整理事務所の報告書でも、終戦直後の台湾の状況が描かれています。ここにおいても、ポツダム宣言受諾後、突発的な事件もなく、民心に大きな変化もみられず平静に推移していったと報告されています(【資料7-4】)。この報告書では、在台日本人の動向について、「永年辛酸努力の結晶たる在留日本人の権益の保続を図り内台共存の基礎の上に将来日華親善の先駆たらんとの念願の下に強く残留を希望した」(【資料7-5】)というように一部の在台日本人は台湾に残ることを希望していたと記されています。しかし、「本島人」(台湾に住む日本人以外の人々)との関係という面では全てが順調だったわけではなく、日本と中華民国双方の方針に反して、実際には日本人を暴行するものや金品を強奪するものもいたと述べられています。

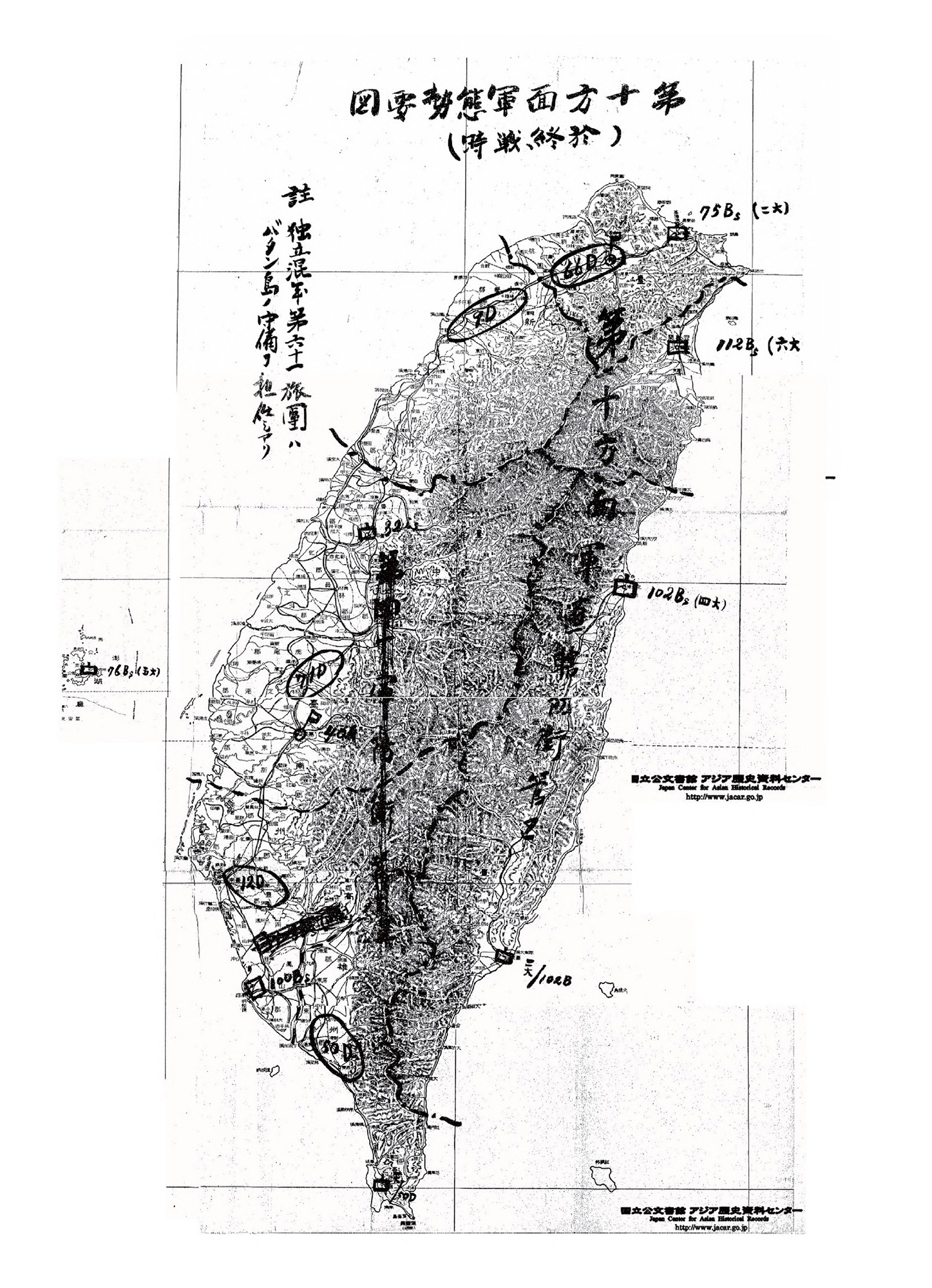

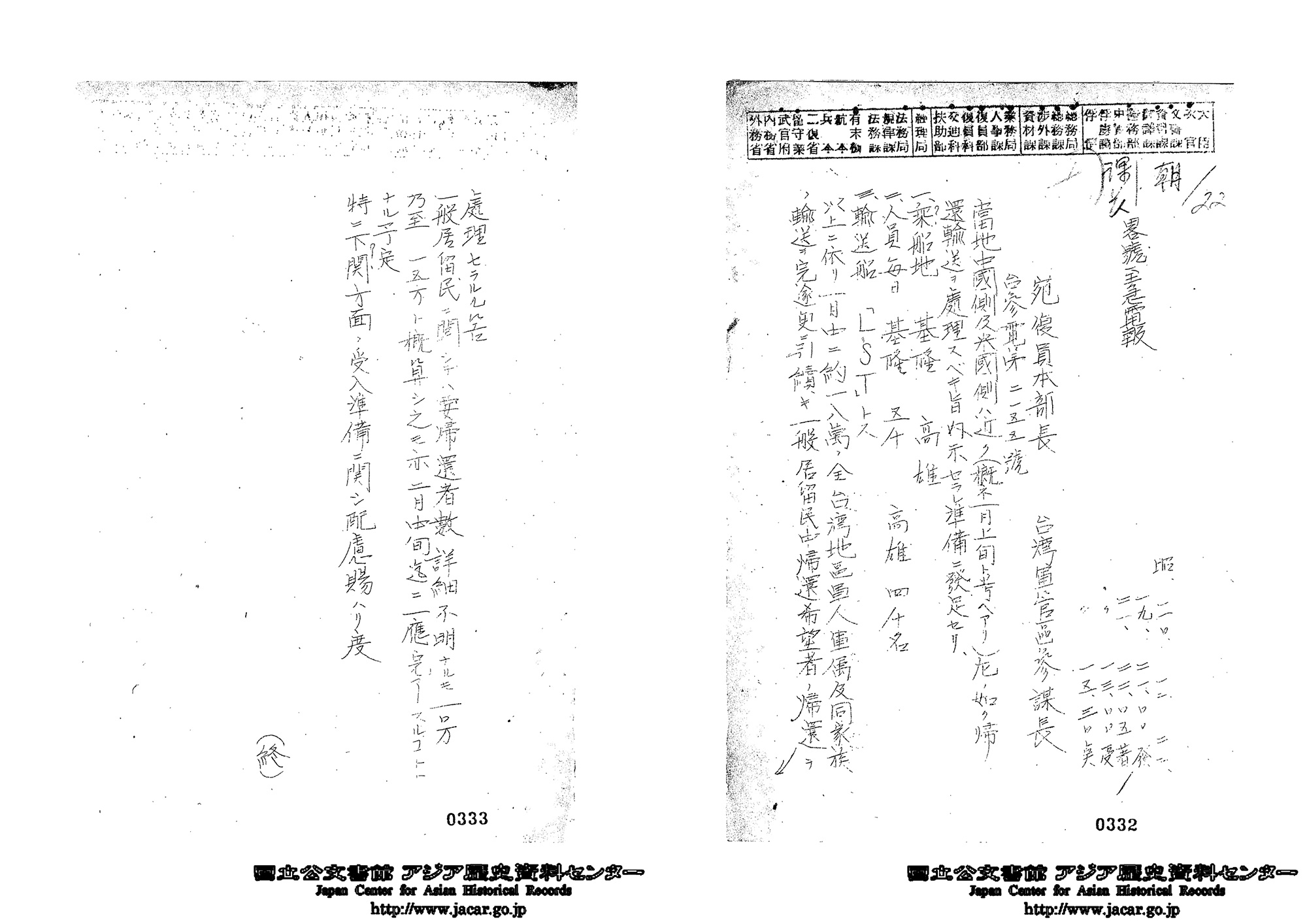

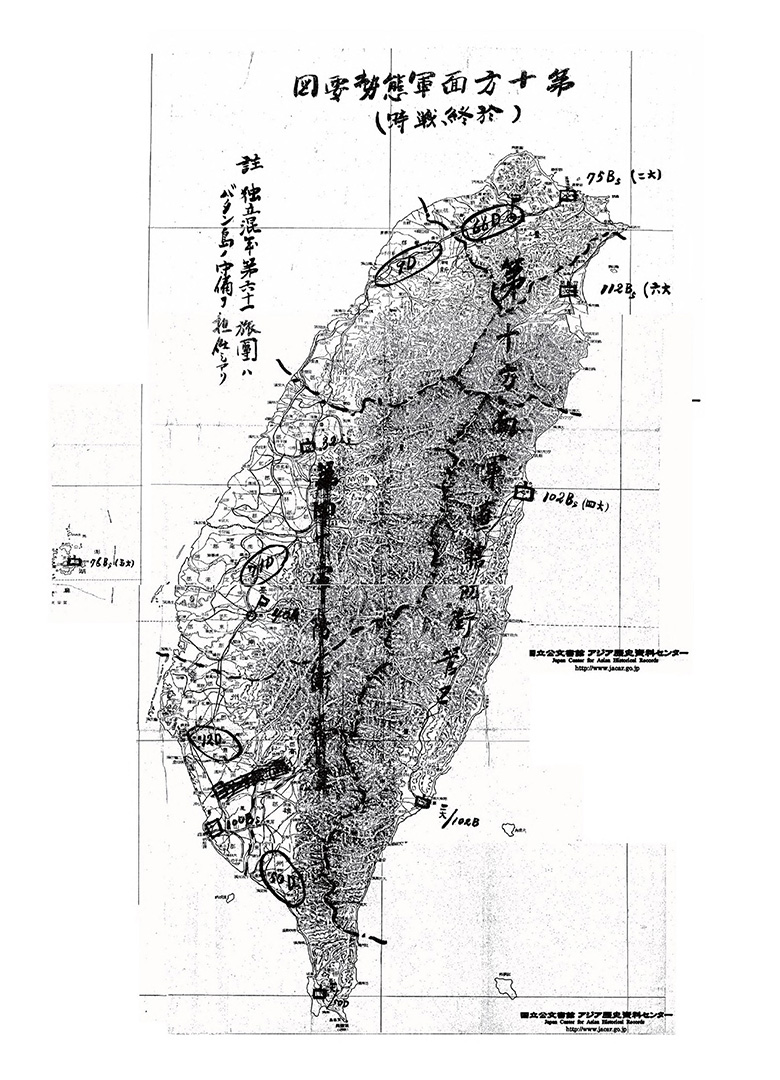

次に、終戦当時の在台日本軍の様子をみていきます(【資料7-6】)。在台日本軍において、現地での除隊が許された軍人と軍属は台湾で生まれ育った日本人のうちの希望者と台湾人(当時高砂族と呼ばれ、現在の台湾では「原住民」と称されている先住民を含む)に限定され、他の軍人と軍属はすべて日本へ帰還することが決められていました。そのため、日本軍の部隊は基隆や高雄などに集結して武装解除の準備をしていました(【資料7-7】)。

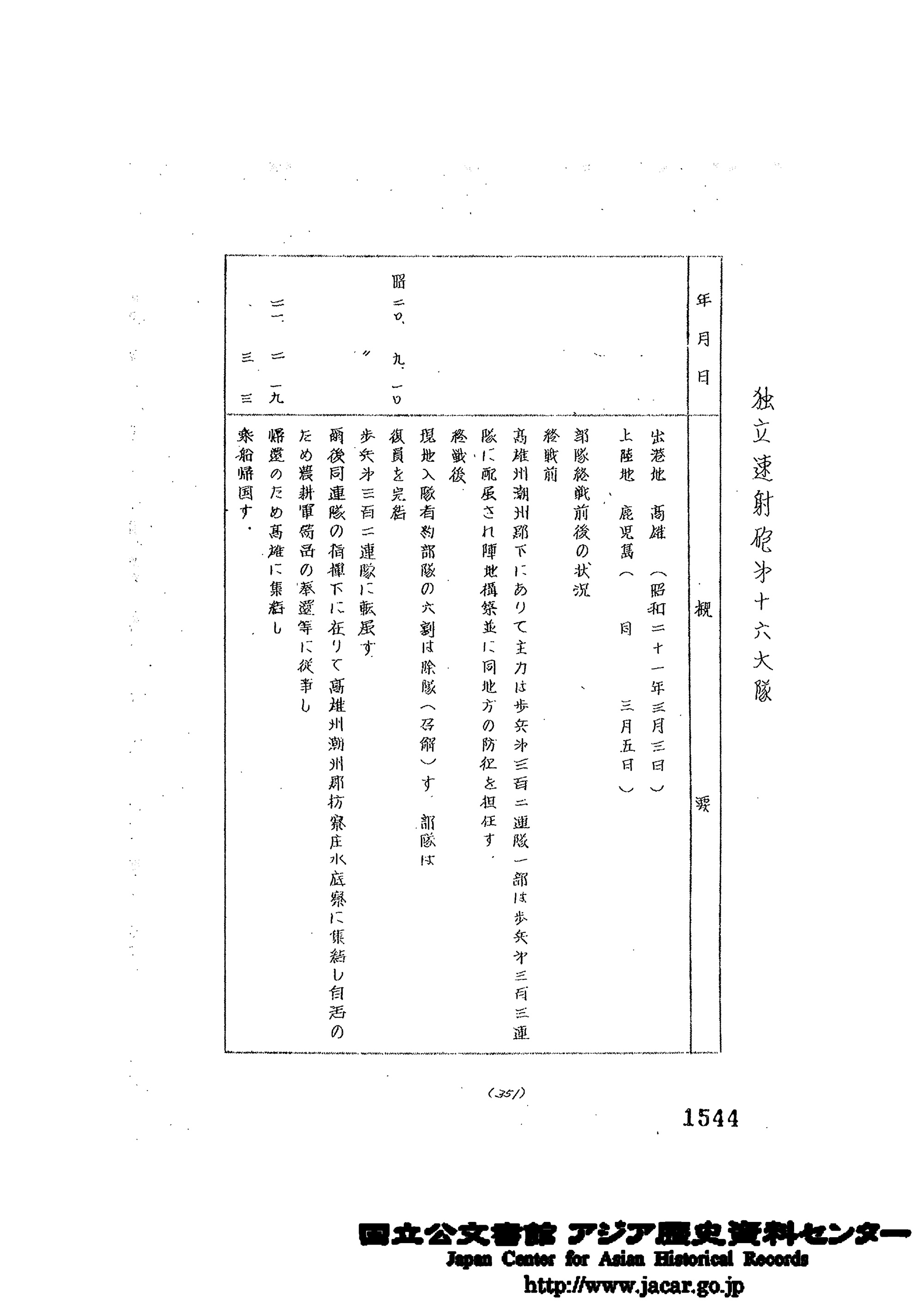

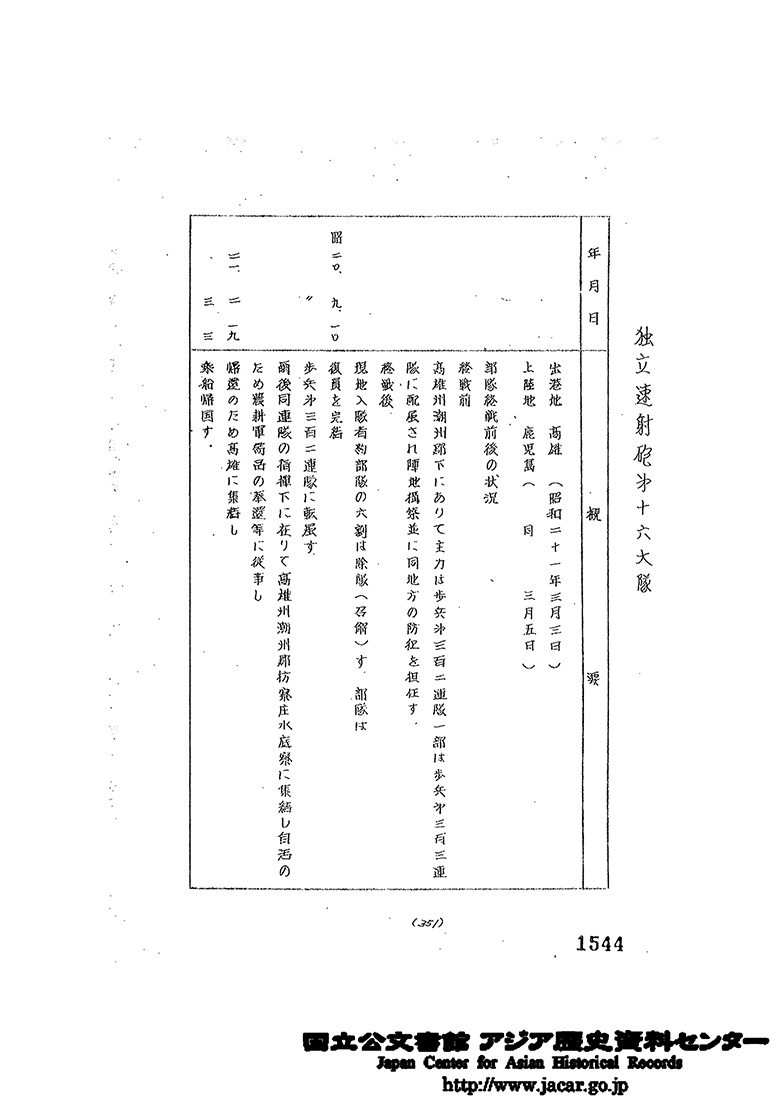

終戦当時の台湾の部隊の様子は、厚生省援護局がまとめた資料(『南方.台湾方面陸上部隊略歴(航空.船舶部隊を除く) 第1回追録』)中にある『台湾方面部隊略歴』(件名「台湾方面部隊略歴(1)」Ref. C12122492800。「台湾方面部隊略歴(2)」Ref. C12122492900。件名「台湾方面部隊略歴(3)」Ref. C12122493000)から窺うことができます。これらでは、終戦時期の台湾駐留部隊の帰国までの様子が描かれています。そのうちの独立速射砲第16大隊を例にみていくと(【資料7-8】)、終戦前に高雄州潮州郡下に配置され陣地構築と同地方の防衛を担当し、終戦後は現地入隊者の部隊の6割が除隊され復員しました。また、この大隊は1945年9月10日に、歩兵第302連隊に転属した後、その連隊の指揮下で高雄州潮州郡枋寮庄水底寮(現、屏東県枋寮郷)に集結し、自活のため農耕などに従事していたといいます。そして、翌46年2月19日に帰還のため高雄に集結したあと、3月3日帰国の途についたと記されています(【資料7-8】)。

軍隊や行政機関に徴用されたもの以外の一般の在台日本人は、終戦後も露天商や小運搬業といった生業を営むなど、そのままの生活を維持していました。終戦当時の台湾総督府財務局主計課長であった塩見俊二は、「終戦後ヨリ十一月頃迄ノ在台日本人ニシテ日本帰還ヲ希望スル者ハ甚ダ僅少デアッタ」というように、終戦から11月までは引揚よりも台湾に留まることを希望する者のほうが多かったと述べています(塩見俊二、1979)。

在台日本人の復員・引揚・「留用」

厚生省援護局編による『引揚げと援護三十年の歩み』では、台湾からの復員・引揚の状況について、「台湾は一般状況が他地域に比較してはるかに良かったことから、その引揚げ順位は最終と予定されていたが、米国から引揚船舶を貸与されたことなどもあり、同胞の引揚げは急速に進捗し、台湾在住一般人は昭和21年3月から5月の間に約30万人、10月から12月の間に約3万人が引揚げた。なお、台湾は戦争地域中最も平静に完了した地域である」(厚生省援護局、1978)と総括しています。

このように、台湾の社会状況は比較的安定していて引揚の緊迫性がなかったので、引揚の実施順位が最後と予定されていましたが、中華民国とアメリカによる協議の結果、1945年12月下旬からまず軍人と軍属を送還させ、次に軍関係者の家族や遺族、一般居留民を順次送還することになりました。

こうして、在台日本人の復員・引揚は1945年12月下旬より武装解除を受けた軍関係者から開始され、1946年2月21日からは民間人の引揚も始まり、4月下旬にはほぼ完了しました。厚生省援護局によると、1945年12月下旬から1946年5月までの間に約30万人が引揚げたと見積もられています。またこれに対して、台湾総督府残務整理事務所の報告(件名「台湾統治終末報告書 昭和21年4月」Ref. C11110359200、20画像目)では、軍民あわせて約40万人の引揚が完了したとあります。このように、1946年5月末までには軍人・軍属及び一般居留民の大部分が帰国しました。

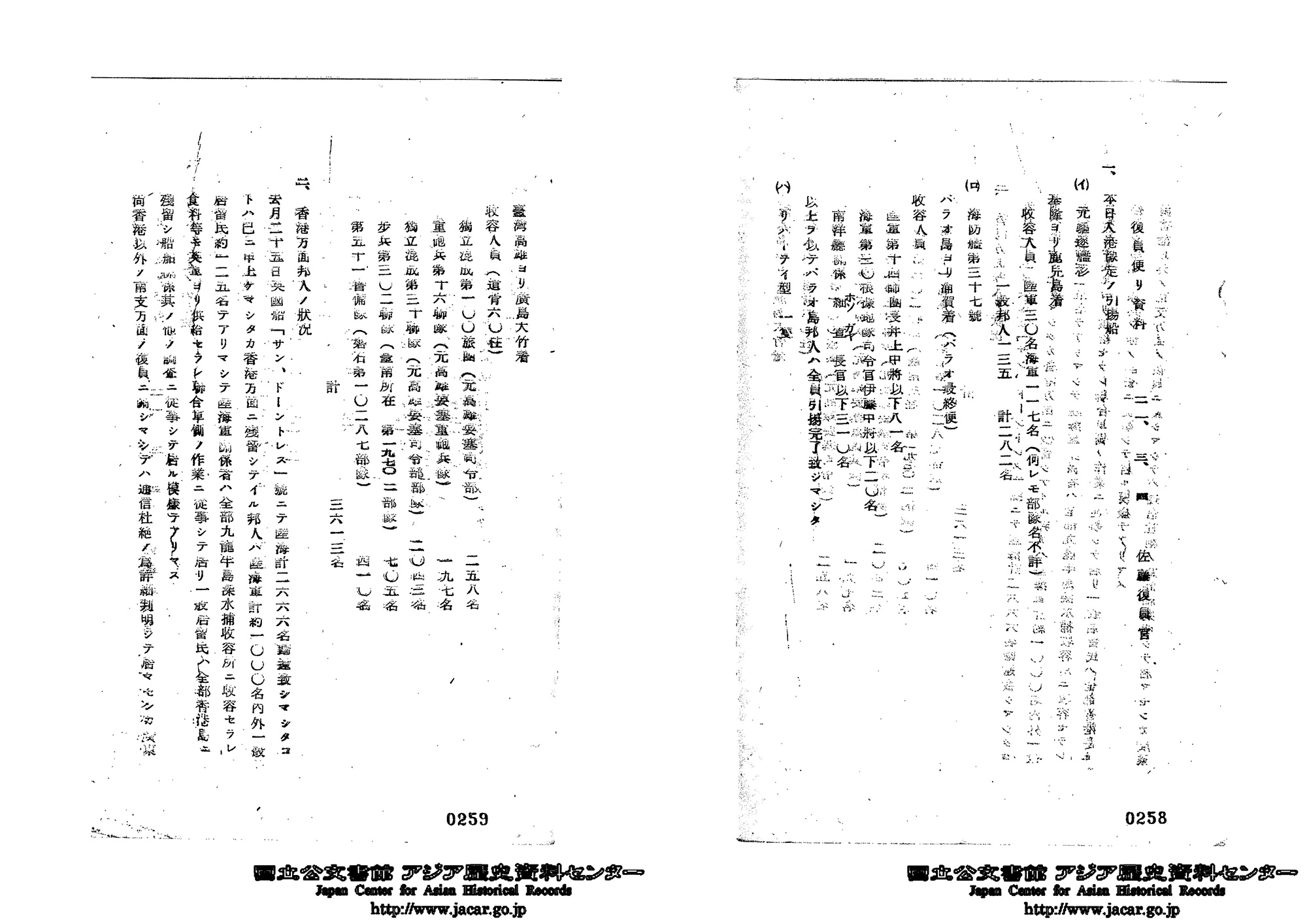

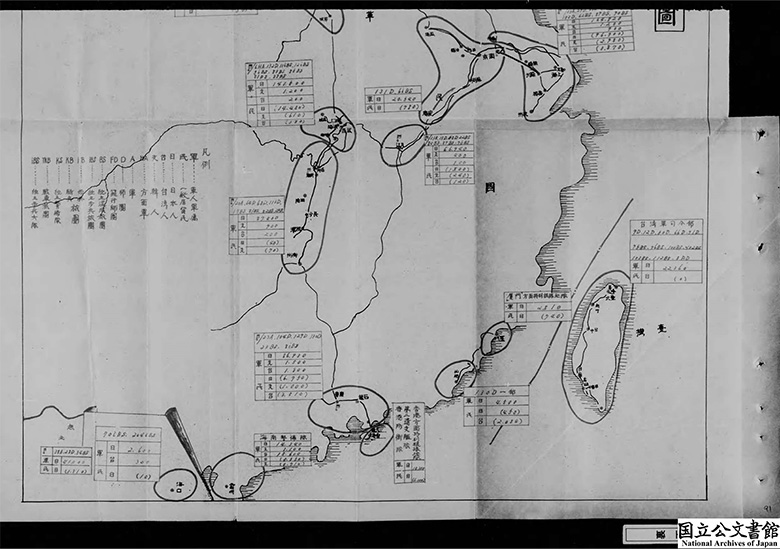

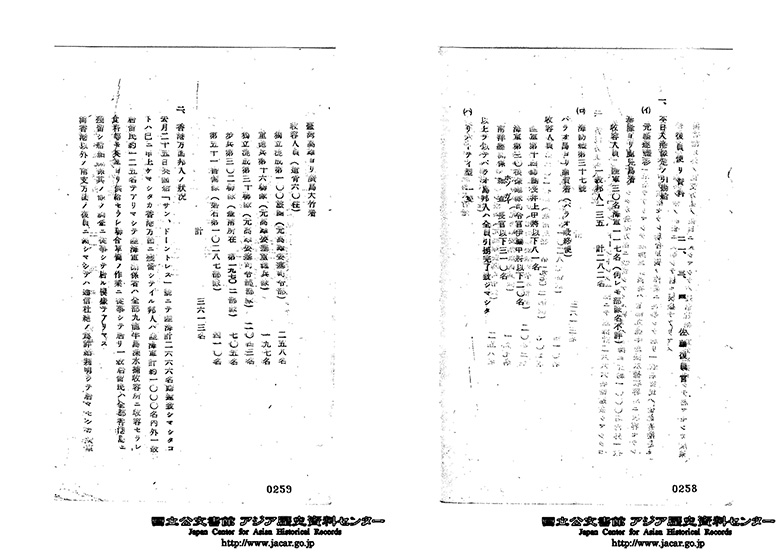

引揚の際に、1人につき現金1000円、郵便貯金通帳と衣類寝具、その他の一部の身の回り品の携行が認められていました。また、引揚には日本軍の輸送船や商船のほかにアメリカから貸与されたリバティー型輸送艦やLST艦などの船が主に使用されました。【資料7-9】からは、1945年12月下旬時点での台湾からの輸送計画が分かります。これによると、復員・引揚の乗船地は基隆と高雄とし、基隆から毎日5000人、高雄から4000人を乗船させ、LST輸送艦で1946年1月中に約18万人の軍人、軍属とその家族の輸送を終わらせ、その後一般居留民の帰国希望者を送還するという計画でした。また、軍人の復員については、例えば「終連報丙67号」の「帰還報道第6号」の「復員便り資料(二一、三、四 佐藤復員官)」(【資料7-10】)などに記載があります。【資料7-10】では、基隆から鹿児島へ、および高雄から大竹(広島県)への帰国についてうかがい知ることができます。

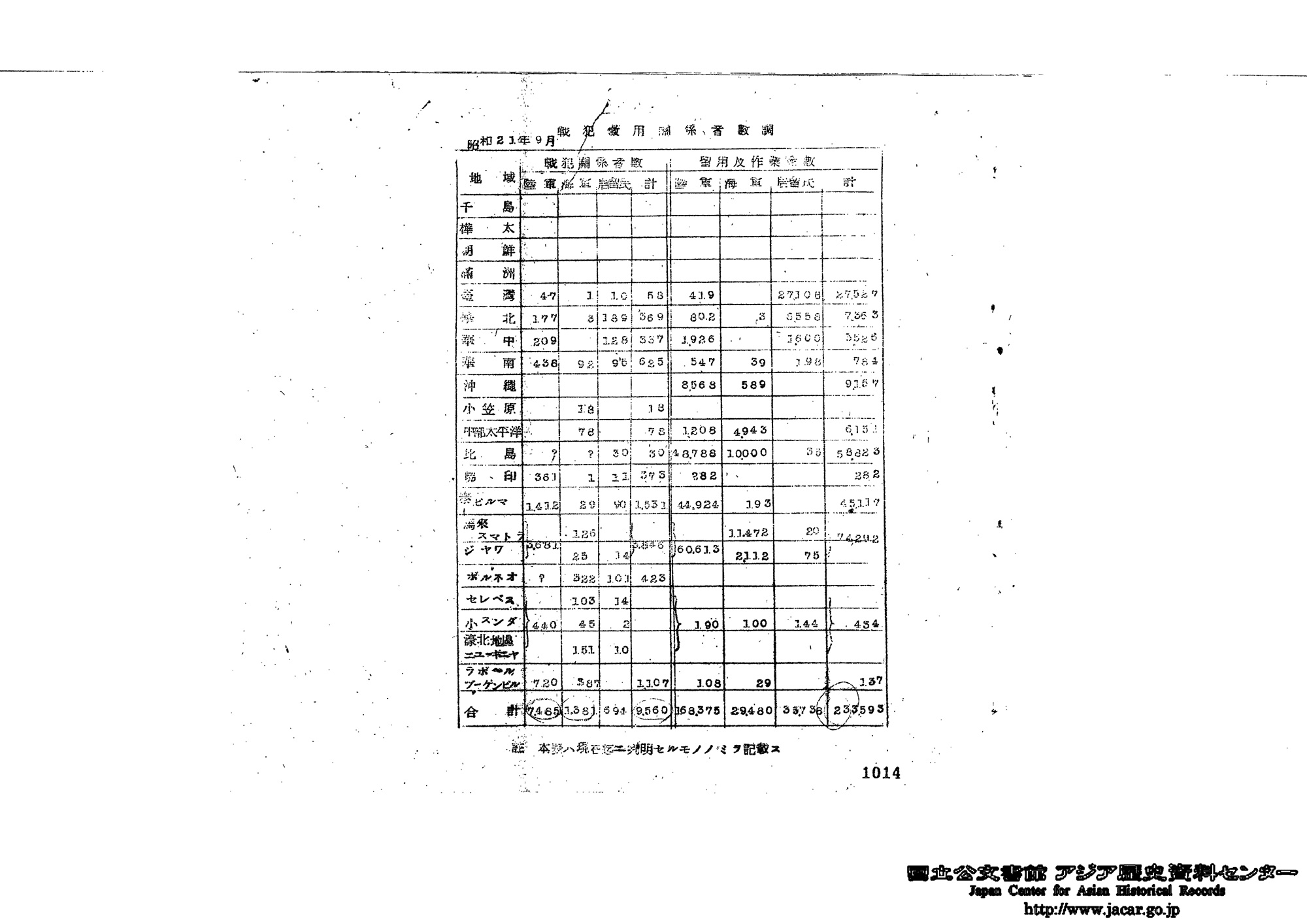

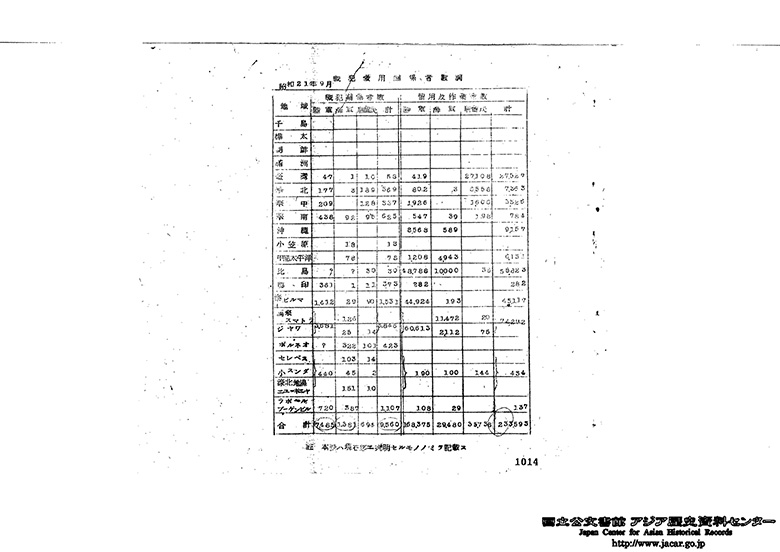

大多数の日本人が送還された一方で、台湾省行政長官公署は一部日本人の「留用」、つまり現地雇用も行いました。当時、台湾に残った留用者の回想(稲富勇雄、1982)によると、この時点での留用者は主に財産接収への協力及び行政業務の内容の引継ぎが求められたと述べています。こうした留用者の管理は日僑管理委員会を中心に各地の世話役を通した間接的な体制がとられました。これらの留用者は接収が完了すると、逐次留用が解除され、送還名簿に加えられました。第一段階の引揚後には、官民7000人とその家族を合わせ2万8000人の残留が認められたといいます。また【資料7-11】によると、1946年9月25日時点での留用及び作業者は、陸軍419人、居留民2万7108人の合計2万7527人であったとも記されています。

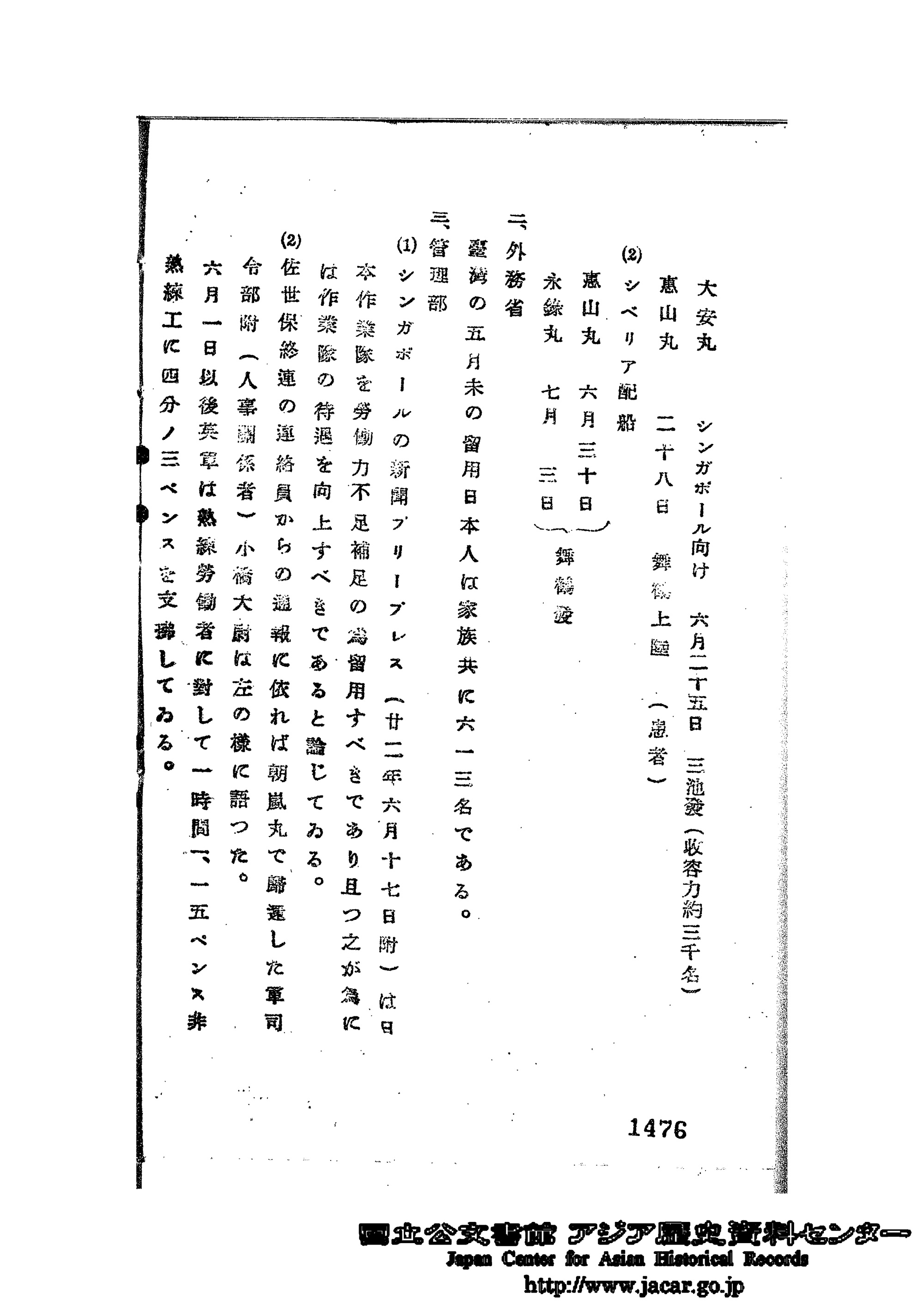

次に、1946年10月から12月末までの間に留用者を主な対象とした第2段階の引揚が行われました。厚生省援護局は、この期間に約3万人が帰国したと見積もっています。日本本土の出身者とは別途に、台湾在住の沖縄出身者の引揚も行われました。第2段階の引揚では、第1段階のようなアメリカによる輸送船の提供はありませんでした。アメリカ側と中華民国側との間での日本人留用の条件として、第1段階の送還後はすべて国民政府の責任で遂行するという合意があったからです。しかし、国共内戦を行っていた国民政府には引揚船を調達する余裕はなく、引揚船を1隻調達できただけだったので、日本政府も応援の引揚船6隻を出しました。

第2段階の引揚以降も台湾省行政長官公署はなお日本人の留用を継続しようとしましたが、二二八事件(1947年2月27日から台湾人と台湾省行政長官公署との間で起きた衝突で、ヤミ煙草の取締りをめぐって起きた発砲事件がきっかけで全台湾規模に拡大した事件)の発生によって、この留用計画は急遽変更されました。この背景に、国民政府による接収と経済の悪化などによって、台湾の人々の台湾省行政長官公署への不満が限界点に達していたこともあります。しかし、台湾省行政長官公署が事件の発生原因の1つとして日本人留用者の存在にしばしば言及したため、最終的には日本人の扇動が事実ではないことが明らかとなったものの、留用にも影響が及んだのです。こうした経緯を経て、1947年4月末から5月上旬にかけて第3段階目となる約3200人の引揚が行われました。5月中旬に、留用者の管理を行っていた日僑管理委員会が解消され、それ以降の管理は台湾省行政長官公署から改組された台湾省政府の民政庁が行いました。6月28日付の【資料7-12】では、5月末の留用者を613人(家族も含む)であったと見積もっています。こうしたごく少数の人々が残留したことを除くと、台湾における日本人留用は終わりを迎えました。【資料7-13】の元台北高等商業学校教授であった鈴木源吾氏の記述によると、1949年1月の時点での留用者は60~70人で家族と合わせて240~250人であったといいます。その内訳に対して、彼は大学関係者14~15人、電力関係者13人、硝子及び機械関係者2~3人であり、その他の工場にも各2~3人の留用者がいて、鉄道関係の留用者はすでに引揚ずみであり、留用者の待遇は良好であったため不安はなかったと述べています。その後、1949年8月14日に239人が佐世保へ到着しましたが、これが最後の公式の引揚であったといわれています。

以上のように、終戦から中華民国への「復帰」前後の在台日本人の様子とその帰国についての当センターの関連資料を紹介してきました。

矢久保典良(アジア歴史資料センター調査員)