第8章 朝鮮

日本敗戦と朝鮮解放の混乱

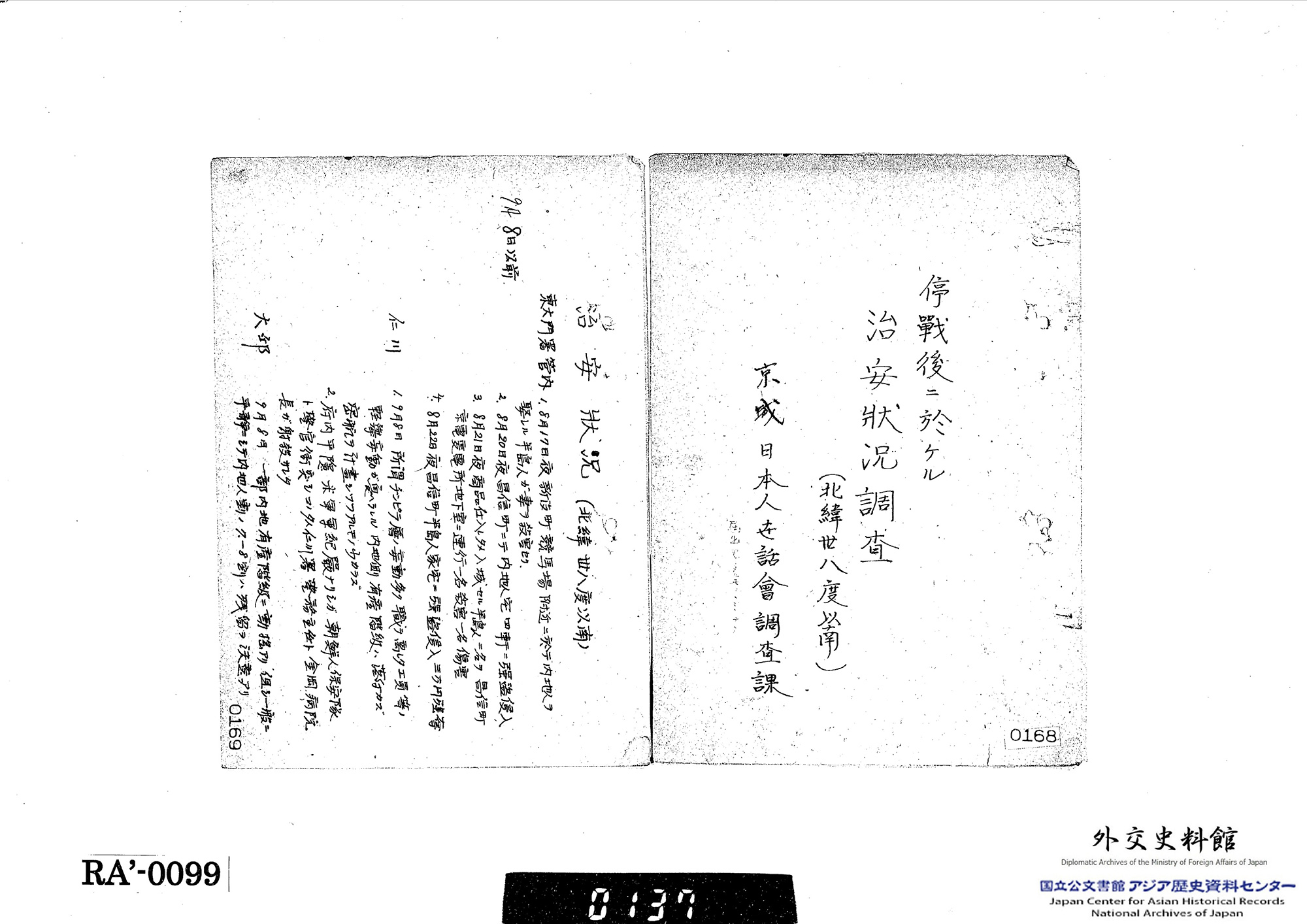

朝鮮総督府が日本のポツダム宣言受諾の意向を知ったのは8月10日のことでした。総督府は朝鮮民衆の「暴動」を警戒し、民族独立運動のリーダーのひとりである呂運亨に接触し、終戦後の秩序維持への協力を仰ぎました。呂は朝鮮民衆からの信望が厚く、また、当時の政務総監の遠藤柳作と交流がありました。

総督府が朝鮮人士に協力を仰ぐいっぽうで、朝鮮に展開していた日本軍(朝鮮軍)は強硬な姿勢を見せました。朝鮮軍は8月16日、「管内一般民衆に告ぐ」として「人心を撹乱し、苟も治安を害するごときことあらば、軍は断固たる処置をとるのやむなきに至るべし」(宮本、2004、李景珉、2003)という布告を発しました。続けて18日には同様のラジオ放送を行って朝鮮軍の健在ぶりをアピールしました。

また、遠藤の頼みを引受けた呂は、独立運動の人士を集め、「朝鮮建国準備委員会」を立ち上げると、騒擾事件の抑止と朝鮮社会の建て直しをはかりました。朝鮮有志による自主姿勢は、単純な治安維持を依頼したつもりの総督府にとっては予想外のことでした。

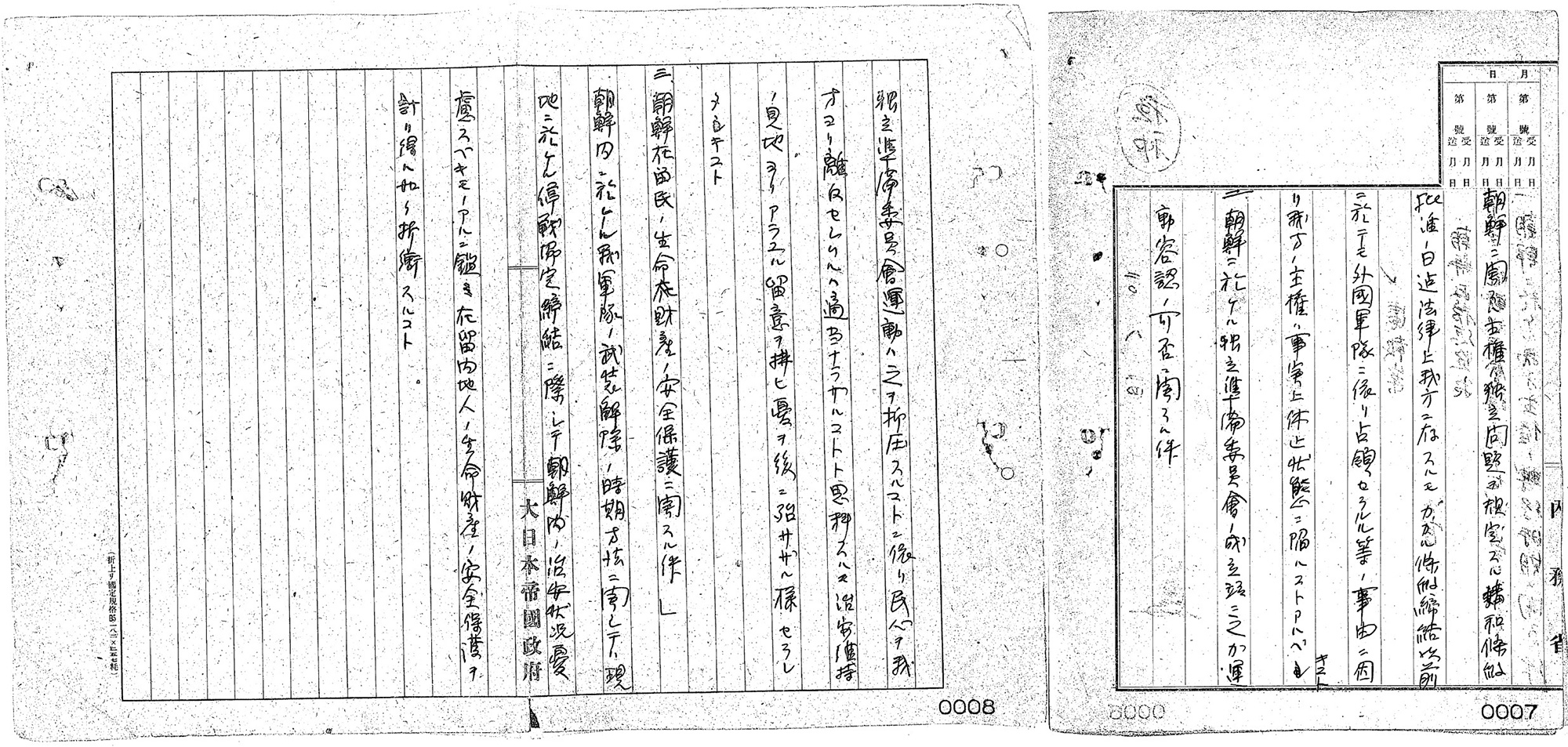

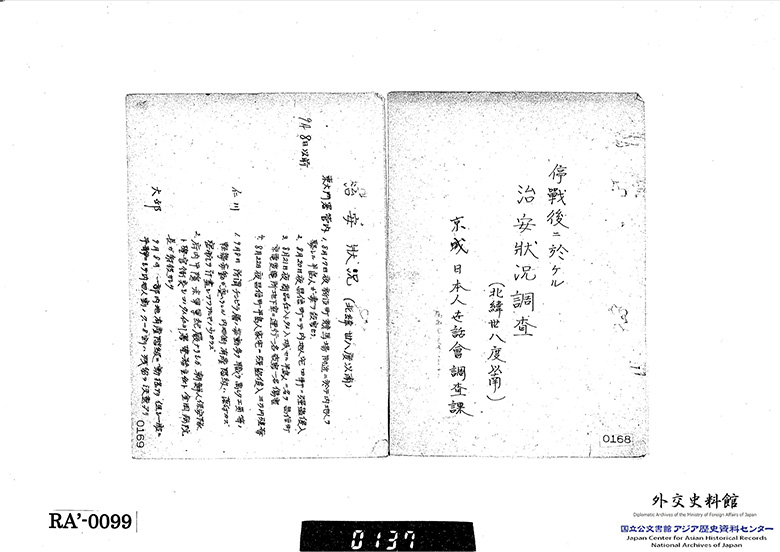

終戦対応をめぐって総督府が混迷したのは、本国政府からの指示が遅れたことと、受け取った指示が不明確だったことも一因でした。終戦処理会議を経て、朝鮮に関する事項が政務総監に伝えられたのは8月26日のことです。また、その内容も「朝鮮ニ関スル主権ハ独立問題ヲ規定スル講和條約批准ノ日迄法律上我方ニ存スルモ、カカル條約締結以前ニ於テモ外国軍隊ニ依リ占領セラルル等ノ事由ニ因リ我方ノ主権ハ事実上休止状態ニ陥ルコトアルベキコト」(【資料8-1】)といった、手立てのない状況をにじませるものでした。

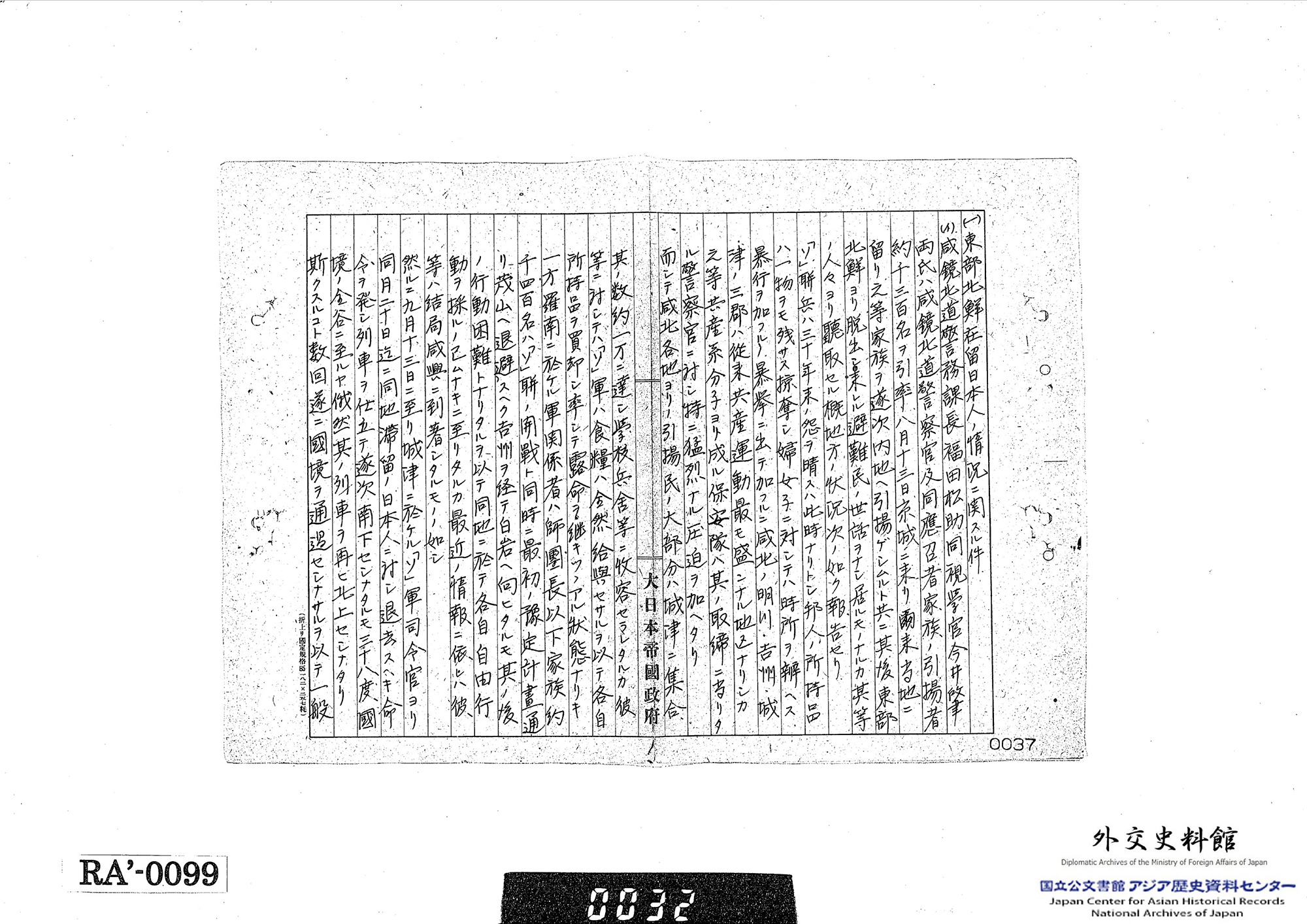

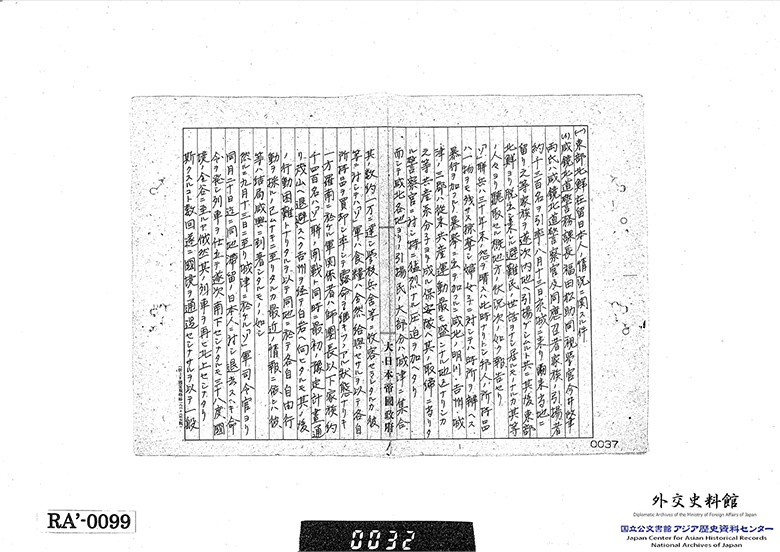

終戦当時、朝鮮にはおよそ民間人42万人と、軍人軍属18万人ほどの日本人が居留していたとみられますが、総督府にとっての最優先課題は、これら在朝日本人の安全を守ることでした。このとき、朝鮮の警察の7割以上が朝鮮人警察官であり、その大半が職務を放棄していました。このため総督府は朝鮮軍と協議し、急いで兵士を警官に充て、秩序の安定を図りつつ、進駐するアメリカ第24軍団の上陸を待つことになりました。

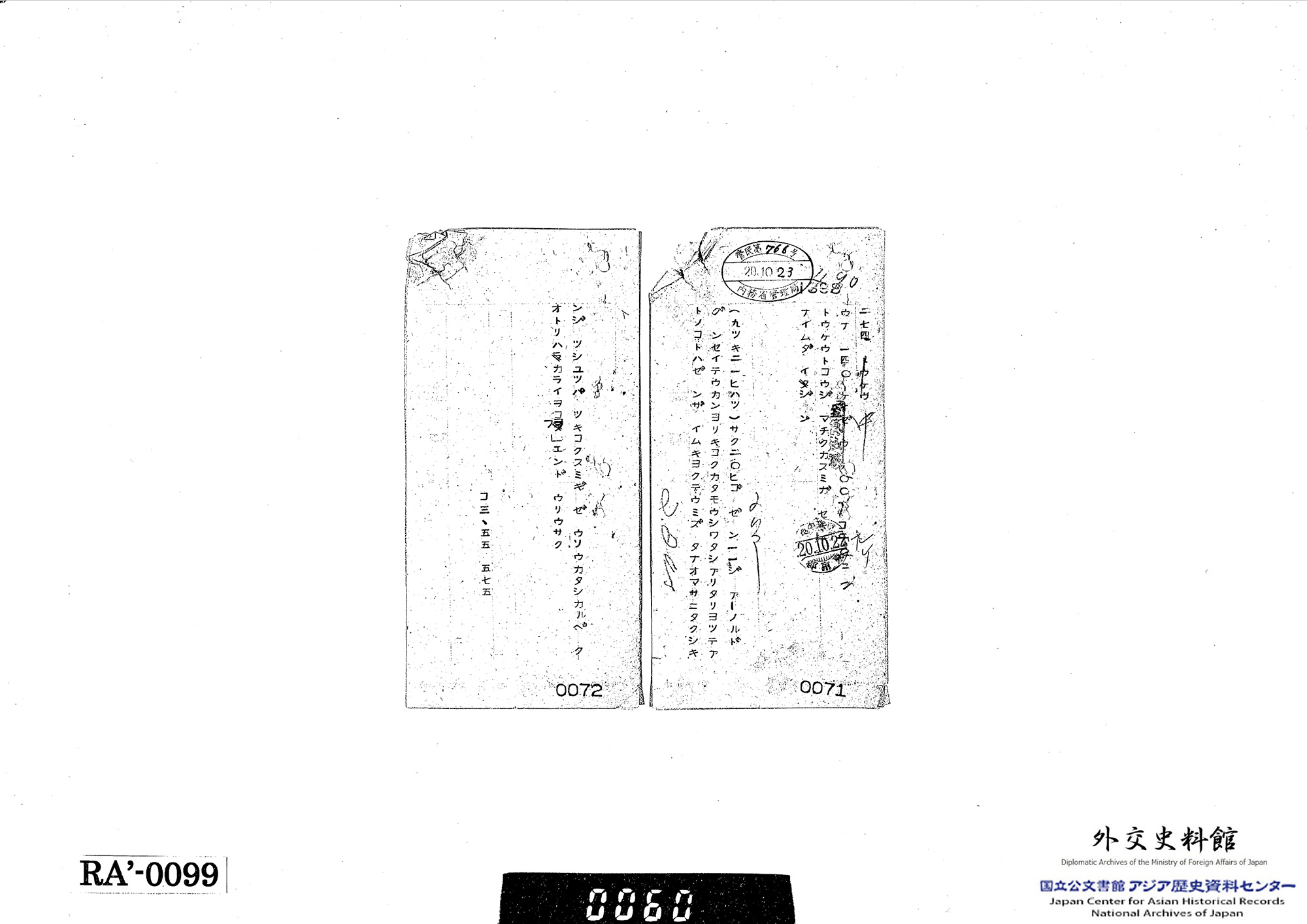

9月7日、マッカーサーによる布告第一号が発せられると、北緯38度以南の朝鮮の地域と住民に対し米軍政が布かれることが明らかにされました。続けて9月8日にはアメリカ第24軍団が上陸し、翌9月9日、朝鮮総督府庁舎において、ジョン・リード・ホッジ中将、トーマス・カッシン・キンケイド海軍大将、阿部信行朝鮮総督および上月良夫第17方面軍司令官、山口儀三郎鎮海警備府司令官が降伏文書に調印しました。調印後、ホッジは、総督府の機構と日本人官僚をそのまま援用して軍政を布くと声明しました。この軍政方針はたちどころに朝鮮民衆の反感を呼んだため、9月11日に米軍当局は阿部総督を解任、アーチボルド・アーノルド少将が軍政長官に就任します。さらに9月14日には遠藤政務総監を含む総督府の局長クラスの日本人が全員解任されました。米軍政庁は9月19日に設置され、ここに南部朝鮮における米軍政が開始されました。

朝鮮軍の復員

終戦当時、朝鮮半島における日本軍は、軍属や朝鮮人も含めて約32万7000人にまで達したとされています。もともと、朝鮮に日本軍が本格的に置かれるようになったのは1904年の日露開戦にともなう韓国駐箚軍司令部の設置がはじまりです。駐箚軍は約2万の兵力を擁し、その後もおよそ1.5師団相当の兵力で朝鮮に残りました。1910年の韓国併合から、司令部の名称も朝鮮駐箚軍と改められ、また、常駐師団化計画により、1916年から第19師団(羅南)、第20師団(京城)の編成が始まりました。2個師団の常駐体制の確立のもと、1918年には朝鮮軍と改称されました。

1945年1月に本土決戦を想定した「帝国陸海軍作戦大綱」が策定されると、朝鮮軍も第17方面軍と朝鮮軍管区に再編されました。第17方面軍の作戦準備はアメリカ軍の上陸予想から済州島を含む朝鮮中・南部に重きが置かれました。いっぽう、対ソ連については、1944年9月以降、国境地帯の朝鮮軍部隊や北部朝鮮における作戦準備の指揮権が徐々に関東軍にゆだねられるようになりました。

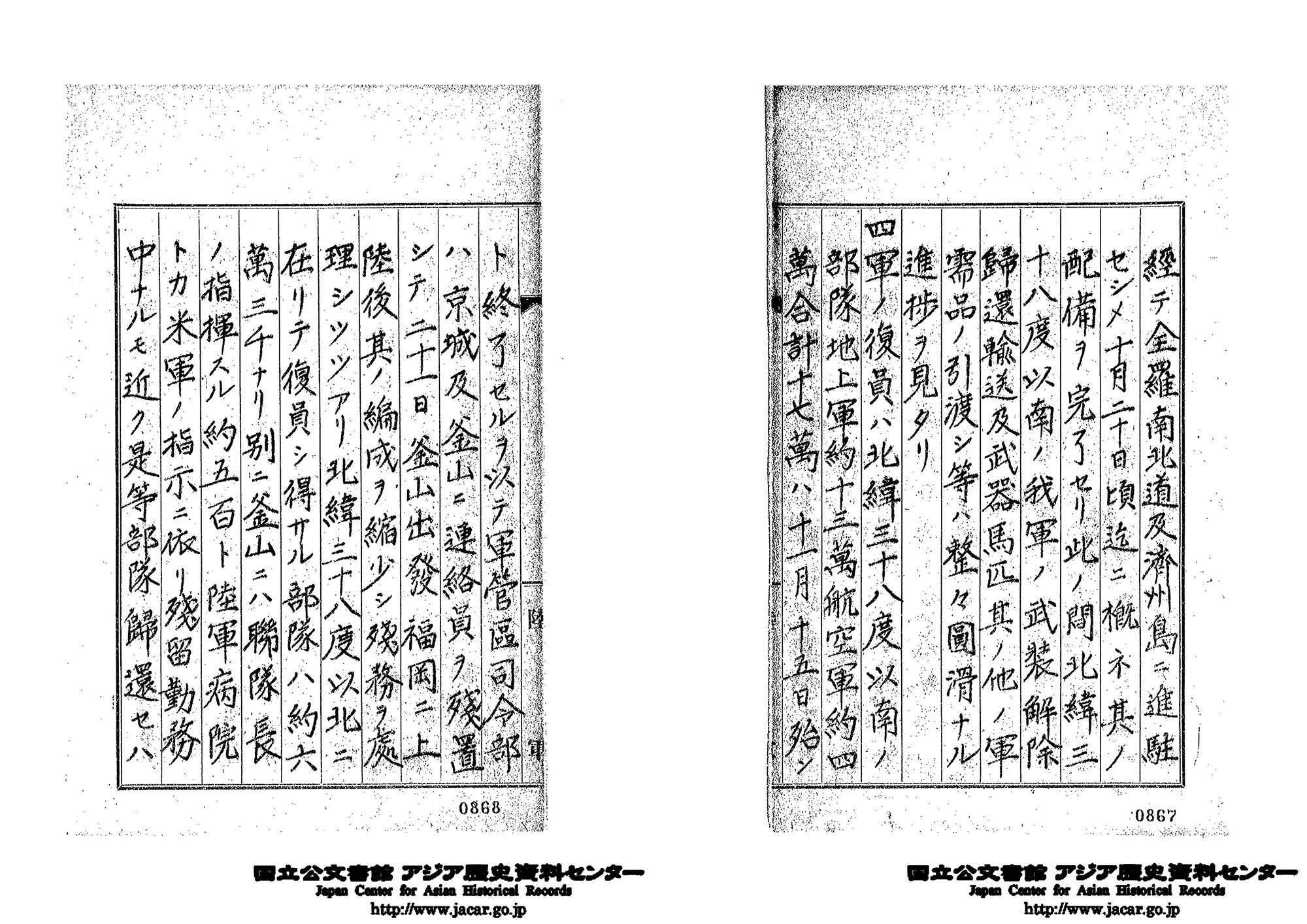

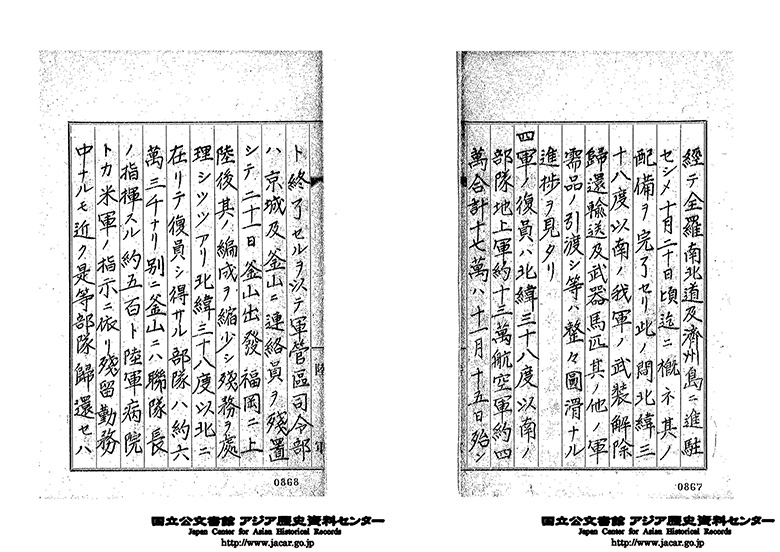

終戦を迎えた朝鮮では、北緯38度線を境に状況が異なっていきます。南部朝鮮に進駐するアメリカ第24軍団は朝鮮軍と無線電話を交わしながら、9月8日に仁川に上陸します。このときの朝鮮軍司令官、上月良夫が作成した1945年12月の上奏(【資料8-3】)によれば、現地降伏文書調印後、第17方面軍司令部は大田に移って終戦処理を続け、11月15日までには南部朝鮮の部隊地上軍約13万、航空軍約4万は、ほとんど復員が完了したということです。これにともない、軍管区司令部は11月21日に釜山を出発、福岡で残務処理にあたりました。

そのいっぽう、北部朝鮮ではソ連軍の急速な占領と武装解除に遭いました。再び上月の上奏をみてみましょう。8月21日に元山に上陸したソ連軍は8月末までに北緯38度線まで進軍し、同線以北の朝鮮軍は武装解除に至ります。そして、将官は満洲の延吉や牡丹江方面に集められ、将校・下士官兵は、東北部では羅南・咸興付近、西北部では平壌付近に集められました。その後について、上月は「未タ復員ノ運ヒニ至ラス、其ノ後ノ情況ハ不明ナルモ若干ノ移動行ハレ或ハ労務ニモ服シアルモノノ如シ」と記し、「北緯三十八度以北ニ在リテ復員シ得サル部隊ハ約六萬三千ナリ」と報告しています。

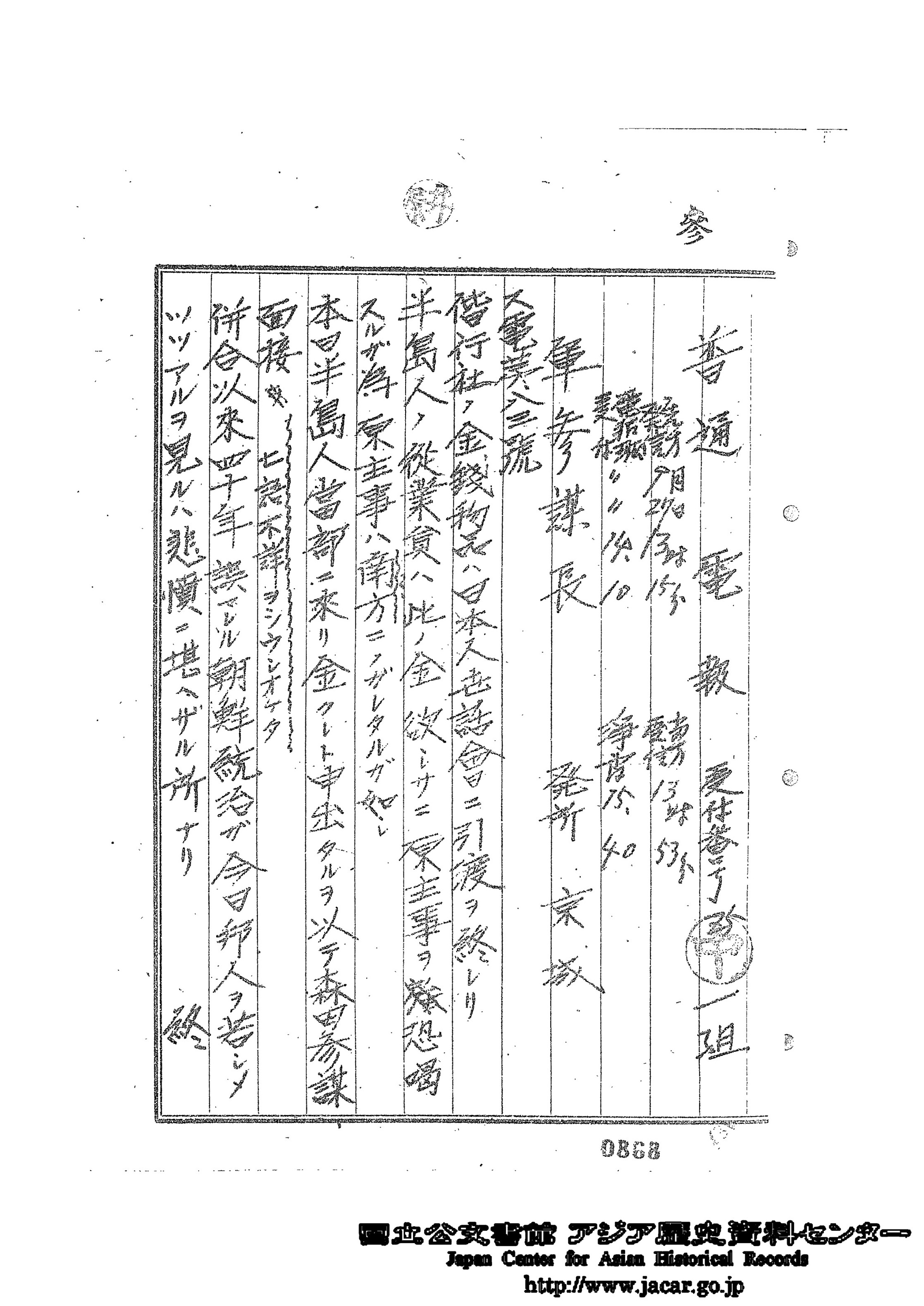

引揚と京城日本人世話会

朝鮮からの引揚における特徴のひとつが、民間人による自主的な援護団体である「世話会」の存在です。当初の朝鮮軍の計画では、軍が仁川・釜山港を使って全日本人の引揚をおこなう予定でした。しかし、米軍上陸後の10月半ば、ホッジより「引揚事務は今後米軍と日本人世話会との連絡の上、実施する」(森田・長田、1980)との通達があり、軍の協力は側面的になりました。

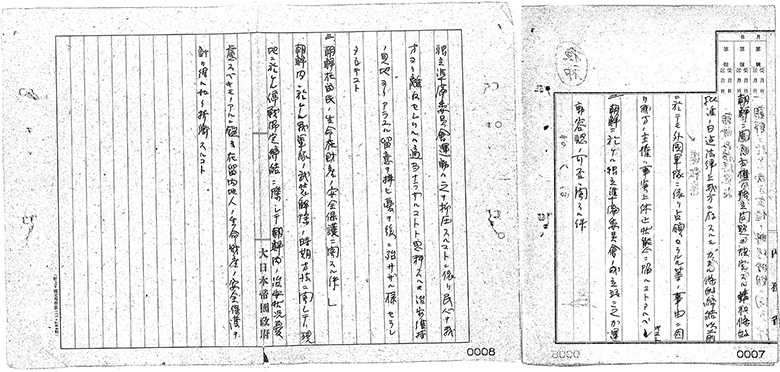

いっぽう、総督府では、本国に合わせて8月27日に終戦事務処理本部が設置され、総務部・折衝部・整理部・保護部が置かれました。このなかの保護部が日本人引揚と戦災者救済事務を扱い、「案内所」と呼ばれる支部が京城(ソウル)や全州、釜山など7市に置かれました。しかし、なかには通信機関がないため活動ができない所があり、また38度以北では業務ができませんでした。結局、9月23日にはこれら案内所は米軍政庁外事課の管轄となり、11月末には案内所業務は日本人世話会に吸収されました。

このような背景から、引揚の主力は日本人世話会が担っていくようになりました。日本人世話会は、京城(ソウル)、仁川、釜山など日本人居留者が多い都市につくられました。なかでも京城日本人世話会は、メンバーの多くに元総督府関係者など有力者が参加し、情報提供をはじめとして、引揚者の財産処理や米軍政庁との交渉、北部からの脱出者の救済などさまざまな援護をおこなった団体として知られています。また、米軍政庁から日本人引揚に関する唯一の団体として認定され、公式的に引揚事業をおこなった団体でもありました。

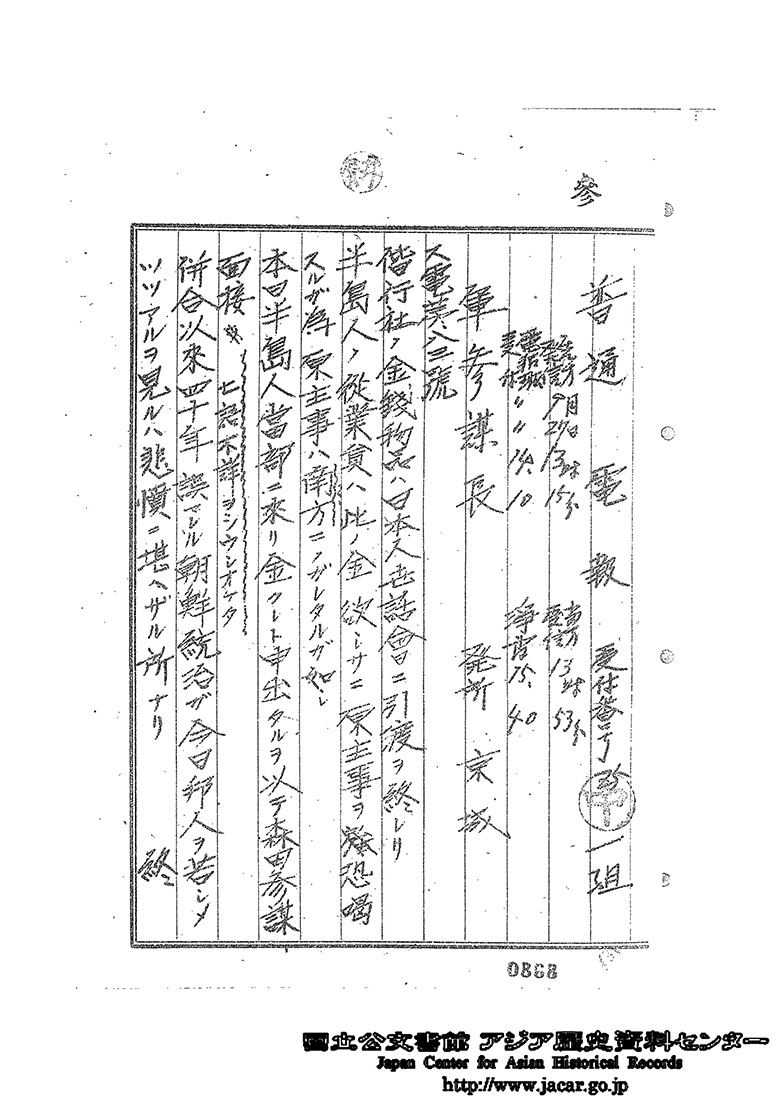

京城日本人世話会は、終戦間もない8月23日、当時京城電機社長だった穂積真六郎を会長に据え、「京城在住者の保護並びに財産に対する考慮、南鮮及び北鮮引揚者の世話、やがて進駐する米軍との交渉、北鮮からの避難者に対する宿舎の準備」(穂積、1974)を主な活動目的としました。会長の穂積は、1914年の度支部理財課への配属をはじめとして、総督府に28年間奉職し、特に殖産局長は10年にわたって務めた人物です。他にも、京城日本人世話会には総督府関係者や産業界の人士が多く名を連ねました。たとえば、ふたりの副会長のうちのひとりである渡辺豊日子は総督府の学務局長を担い、もうひとりの副会長である久保田豊は朝鮮電業・朝鮮鴨緑江水電・日窒海南興業の社長を務めていました。

また、京城日本人世話会の発足にあたっては、総督府や朝鮮軍が資金面の援助をおこないました。穂積の述懐によれば、総督府本府から500万円、警務局長から300万円、朝鮮軍からは朝鮮偕行社を処分した資金430万円(金額はいずれも当時)を受け取ったといいます。

ところで、終戦当時、日本人の「総引揚」は確実視されてはいませんでした。京城日本人世話会の活動目的に在朝日本人の財産保護が掲げられているのもそのためです。日本政府もまた、残留・定着路線を考えていました。

ところが、政務総監はじめ、総督府の高官がすべて解任されるのと時を同じくして、トルーマンが「朝鮮在住日本人は放逐する」(森田・長田、1980)と言明したとの情報が伝えられると、総引揚げの方向へ舵が切られることとなりました。南部朝鮮では「内地」帰還がすでに8月下旬から始まっていましたが、10月25日以降は米軍による計画引揚となり、1946年2月上旬に一応の引揚終了を見ました。3月8日には「米軍政庁により必要とせらるる者以外の全日本人はできるだけすみやかに朝鮮を撤退して日本へ帰国すべし」(厚生省援護局、1978)とする米軍政官布告が発せられ、すべての日本人は朝鮮から引揚げることになりました。

朝鮮からの引揚に関して、もうひとつ特徴的なことは、引揚後の生活支援をおこなった団体にも、多くの総督府関係者や産業人が参加したことです。朝鮮からの引揚が軌道に乗り、政府や進駐軍との交渉事が増えるにつれ、引揚者援護団体も一元化する必要がありました。

1948年に発足した同和協会はこれまでの援護団体を合併したもので、会長に総督府政務総監を務めた田中武雄、副会長のひとりに朝鮮窒素肥料の常務理事を担った白石宗城が据えられ、総督府財務局長であった水田直昌が理事を務めました。京城日本人世話会の穂積真六郎は副会長、久保田豊は顧問として参加しました。同和協会は、特に京城日本人世話会と連絡をとって、引揚資金の調達や引揚者の就職斡旋、援護物資調達のほか、未帰還者の帰還促進にも携わりました。

北部朝鮮からの脱出

終戦以降、北部朝鮮の日本人には、もともとの居留民に、満洲から引揚のために流入してきた人びとが加わりました。ソ連側が日本人の送還を公式的に認めなかったこと、さらにソ連軍が38度線で交通を遮断したことから、北部朝鮮からの引揚は長いあいだ難航を極めました。そのため、多くの困難をともないながらも、南部への脱出が相次ぎました。脱出は、38度線に近い地域からでも3~10日ほどかかり、また少なくない金銭も必要なものでした。その後は、米軍の管理下で、日本人世話会が東豆川や議政府、春川などの38度線近くに設けられた援護所に収容しました。このような方法で京城日本人世話会に収容された人びとは終戦直後から1946年3月までのあいだに4万3000人にのぼったとされています。

この間、ソ連地区引揚に関する米ソ交渉は不調に終わっていましたが、1946年12月19日に結ばれた協定によってはじめて北部朝鮮からの公式な引揚が始まりました。引揚は興南や元山などの港を使って、1948年7月6日までおこなわれました。厚生省援護局の記録によると、佐世保港には1万9895人(うち軍人軍属1万4360人)、舞鶴港には2306人(うち軍人軍属254人)が帰還したということです。

齊藤涼子(アジア歴史資料センター調査員)