第9章 南洋群島

南洋群島の戦時引揚と終戦

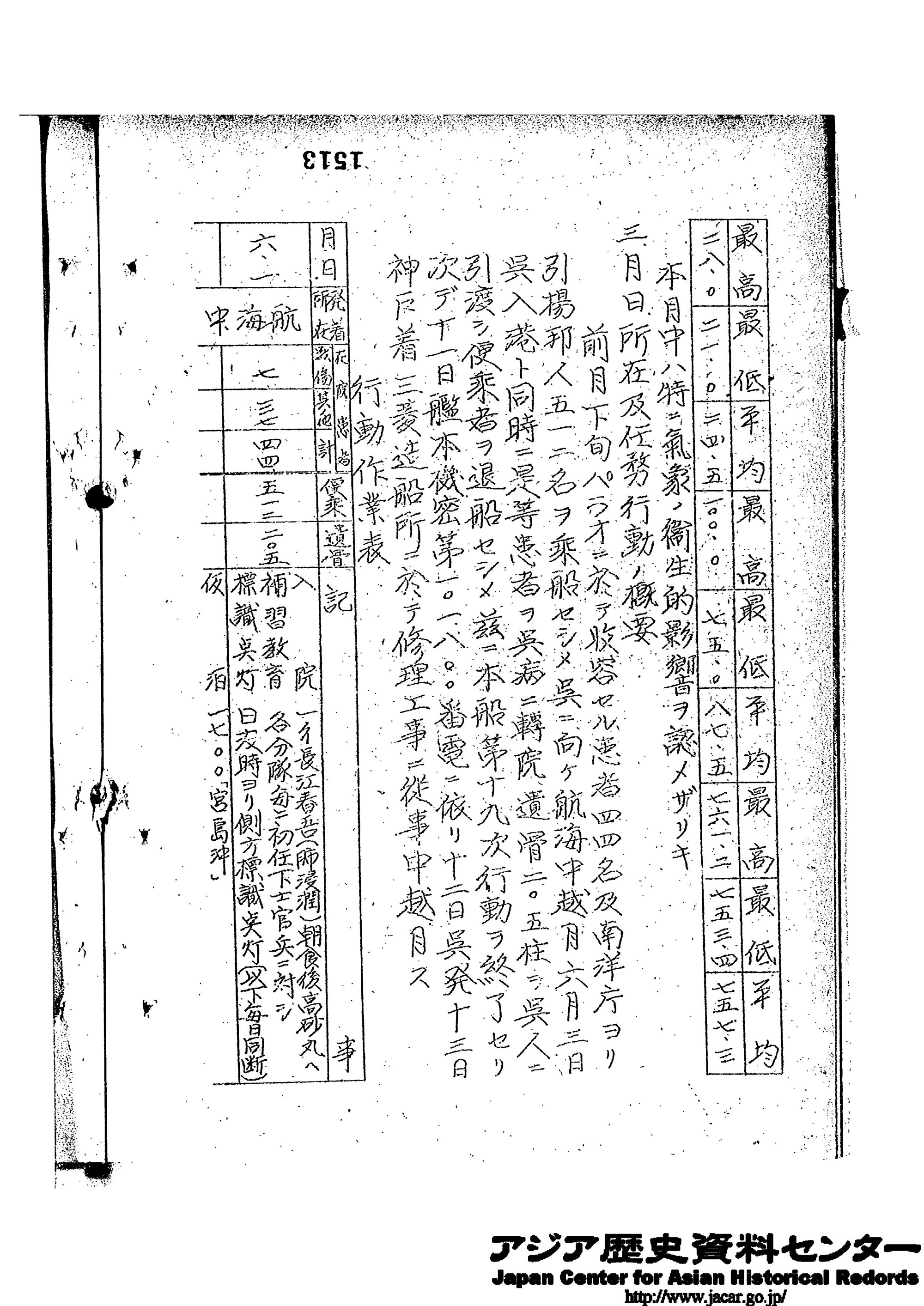

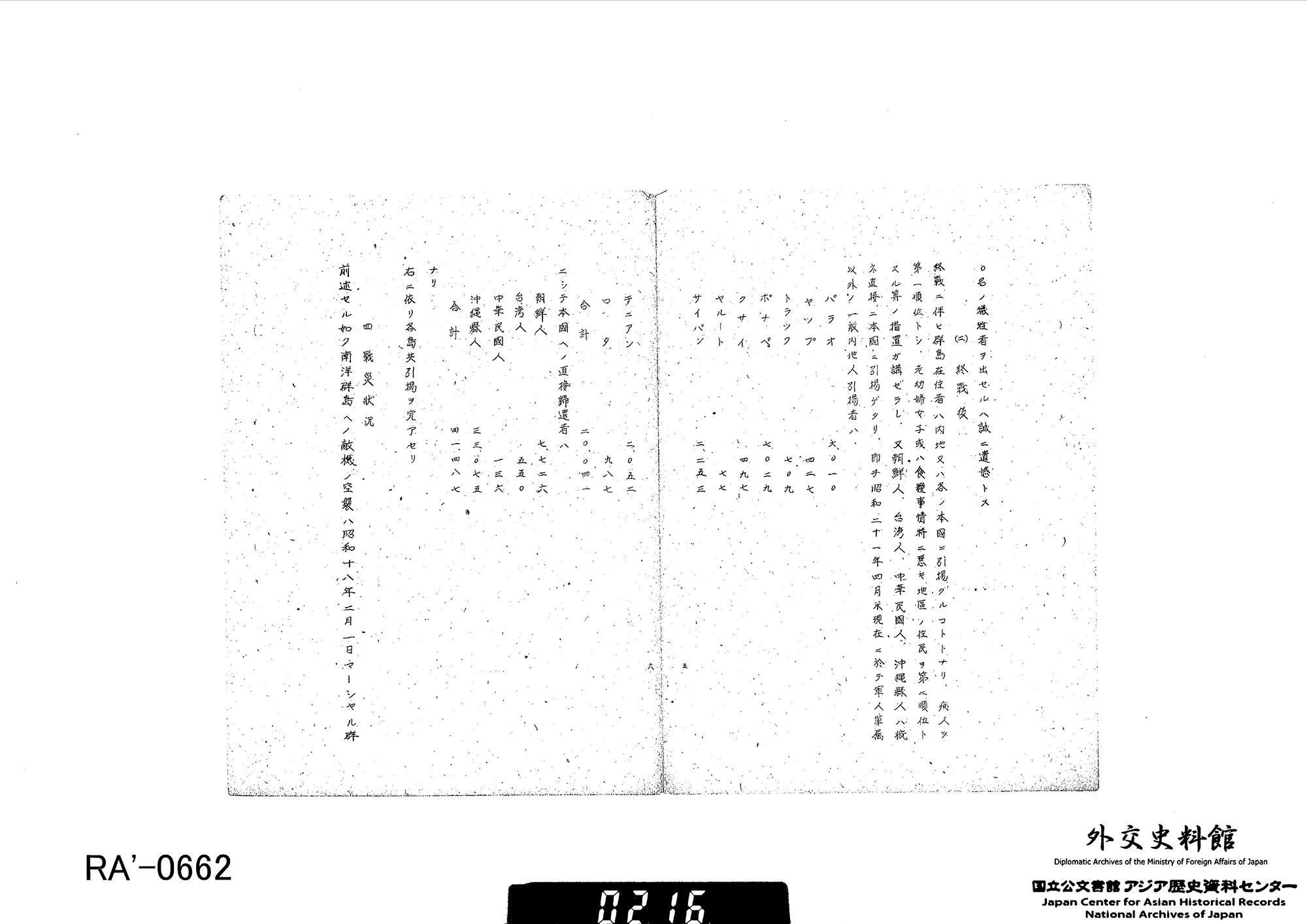

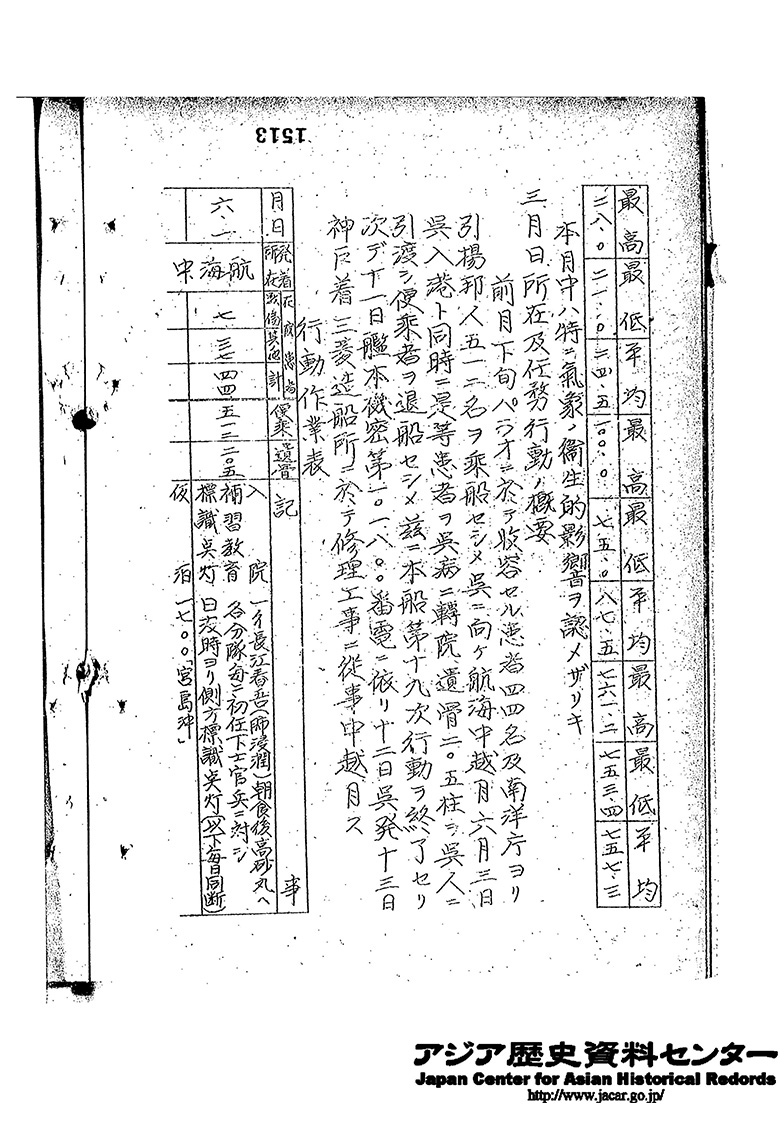

南洋群島とは、第一次世界大戦後に日本が国際連盟から委任統治を託された旧ドイツ領の太平洋諸島(マリアナ諸島、マーシャル諸島、カロリン諸島など)を指します。日本はこれらの島々を南洋庁のもとで統治し、多くの日本人が移住していました。太平洋戦争中の1943年以降、米軍などからの攻撃が激化し、戦局が悪化すると、アジア・太平洋地域に拡大していた日本の支配地域は縮小していきました。たとえば、サイパン島やテニアン島などのマリアナ諸島は、1944年6月~8月にかけて米軍の攻勢により陥落し、マーシャル諸島は同年内に米軍によって制圧されました。こうした事態を受けて、1944年4月14日に「南洋群島戦時非常措置要綱」が閣議決定され、戦時非常体制下の南洋群島では、男性は防衛戦力として残留させる一方、食糧や国防資源の開発に従事する者を除く女性、子供、高齢者に対して、日本本土やフィリピン、台湾への引揚が実施されました。特設病院船高砂丸では、パラオにて患者44名とともに引揚邦人512名が乗船し、1944年6月3日に呉に入港する(【資料9-1】)など、1944年末までに、船舶103隻と航空機20機を用いた戦時引揚が実施され、約1万6000人が帰還しました。

一方、太平洋地域が米軍と日本軍の主戦場となっていたため、戦時引揚船が米軍の攻撃で撃沈される事例もありました。例えば、1944年2月にトラック島を出港した赤城丸は、米軍機の爆撃を受け撃沈し、約500名の死者を出しました。米軍により撃沈された戦時引揚船は全23隻に達し、南洋群島から出港した126隻中、約18%が撃沈されたことになります。

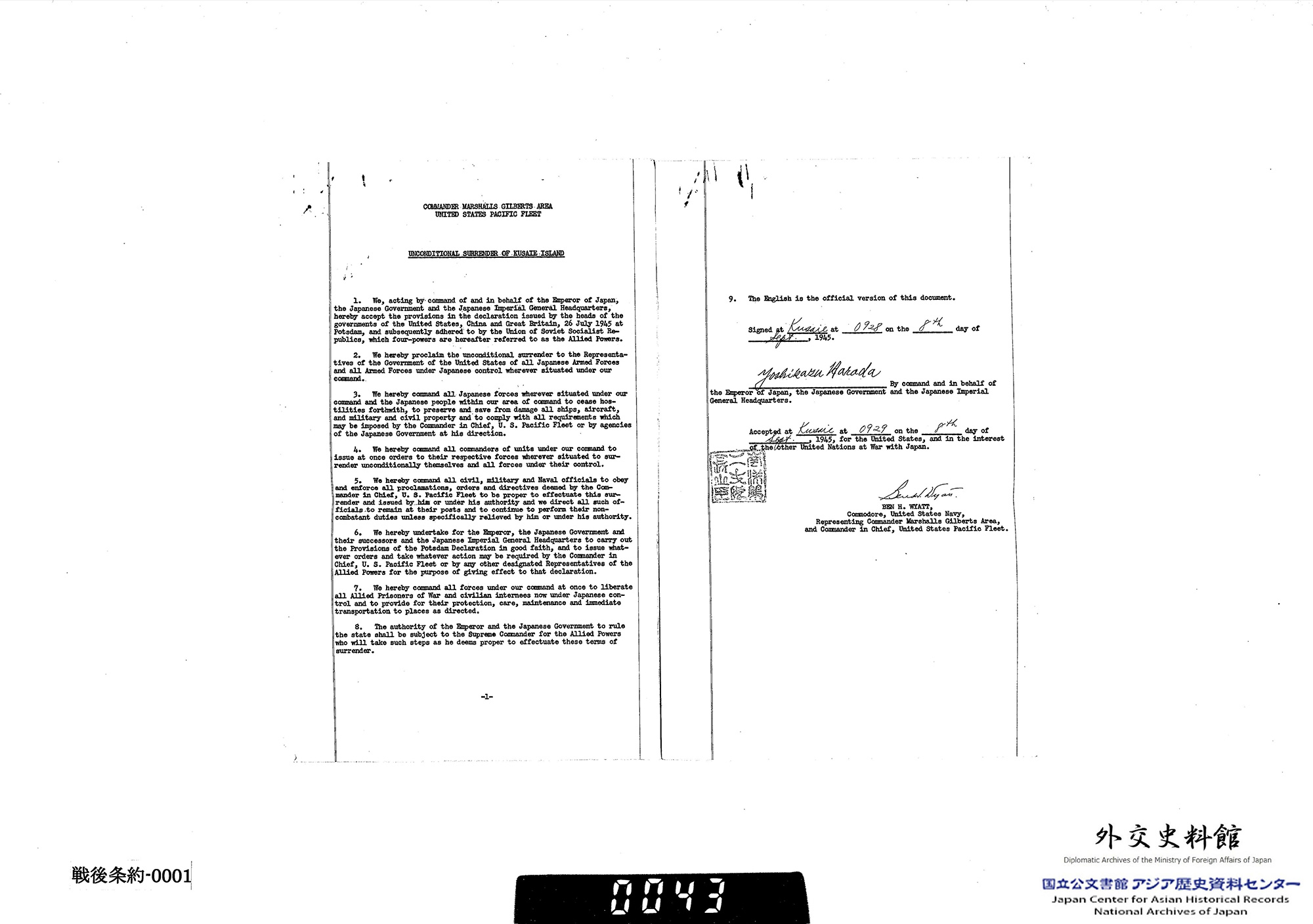

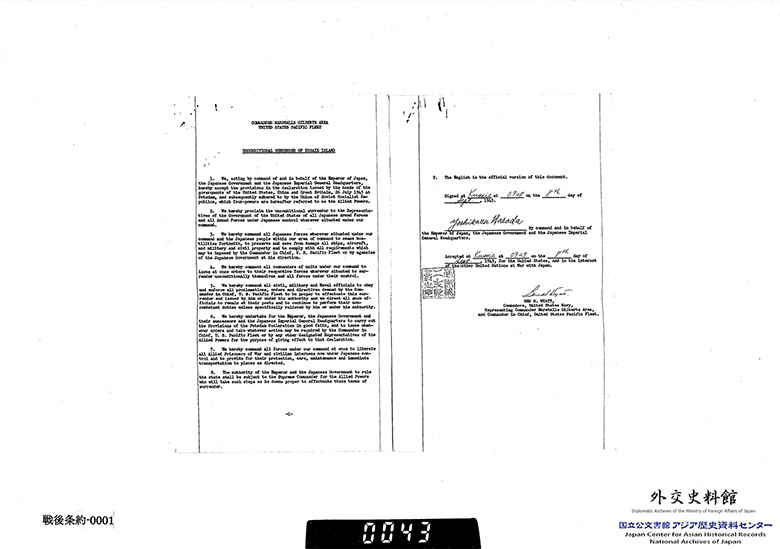

1945年8月、ポツダム宣言受諾に伴い日本による南洋群島の委任統治は事実上終了しました。主要各島では、日本軍の所在指揮官が、現地の米軍指揮官に対して降伏を行いました。たとえば、同年9月2日、パラオ島では地区集団司令官(第14師団長)の井上貞衛が、米国司令官ロジャースに対し降伏文書に調印しています。また、東カロリン群島クサイ島(現・ミクロネシア連邦コスラエ州)では、同月8日に原田義和陸軍中将が、マーシャル・ギルバート方面司令代理ベン・ワイアットに対して降伏文書を調印しました(【資料9-2】)。

南洋群島の復員

終戦当時、トラック島やマリアナ諸島地区には第31軍と第4艦隊、パラオ・ヤップ島地区にはパラオ地区集団(第14師団基幹)および南西方面艦隊の部隊が配置され、陸軍約4万8600人、海軍5万8300人が所在していました。しかし、現地の日本軍と進出した米軍との間で衝突は発生せず、武装解除が穏便に完了したため、救援が必要な島から優先して復員が実施されました。各地の状況を調査した日本海軍は、最も事態が深刻なカロリン諸島のメレヨン島と、マーシャル諸島のミレ島に病院船を派遣することを決定し、1945年9月にはミレ島へは氷川丸、メレヨン島へは高砂丸を配船しました。

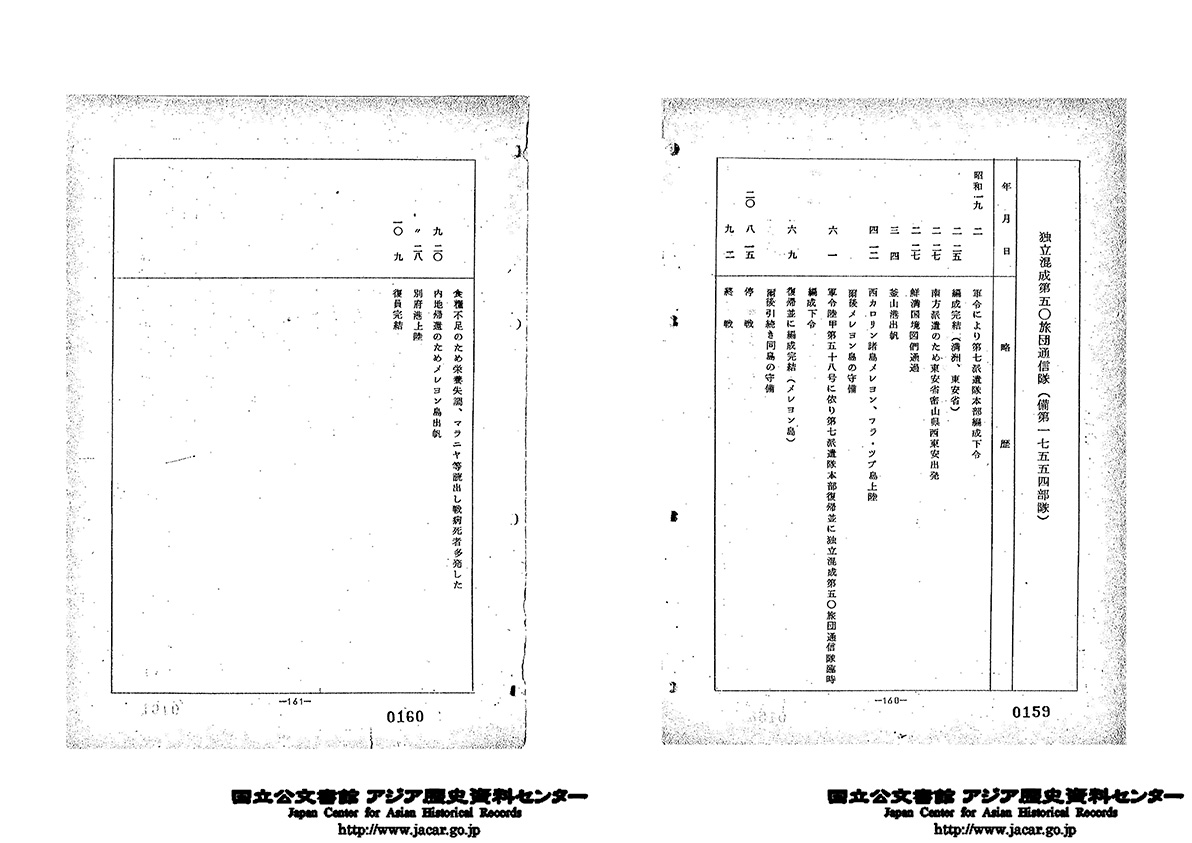

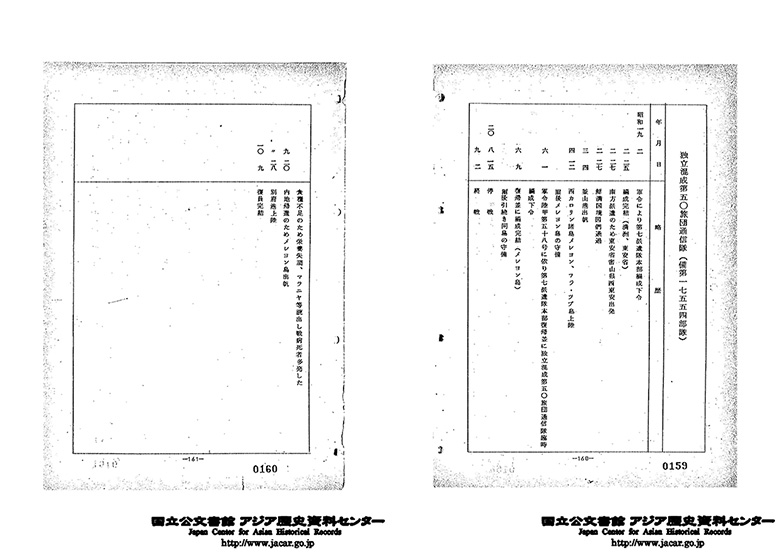

戦後、厚生省援護局が作成した『南方.支那.台湾.朝鮮(南鮮)方面 陸上部隊略歴(航空・船舶部隊を除く) 第4回追録』には、メレヨン島からの復員に関する記録が掲載されています。1944年にカロリン諸島に派遣され、メレヨン島を守備していた独立混成第50旅団は、終戦時に食糧不足のため栄養失調やマラリア等が相次ぎ、多数の戦病死者を出していました。しかし、同旅団の通信隊は1945年9月20日に「内地」帰還のためメレヨン島を出帆し、同月下旬に別府港に上陸、翌10月9日に復員が完結しました(【資料9-3】)。この1600人ほど収容した高砂丸の帰還は、終戦後の復員事業において最初の復員船による帰還となりました。

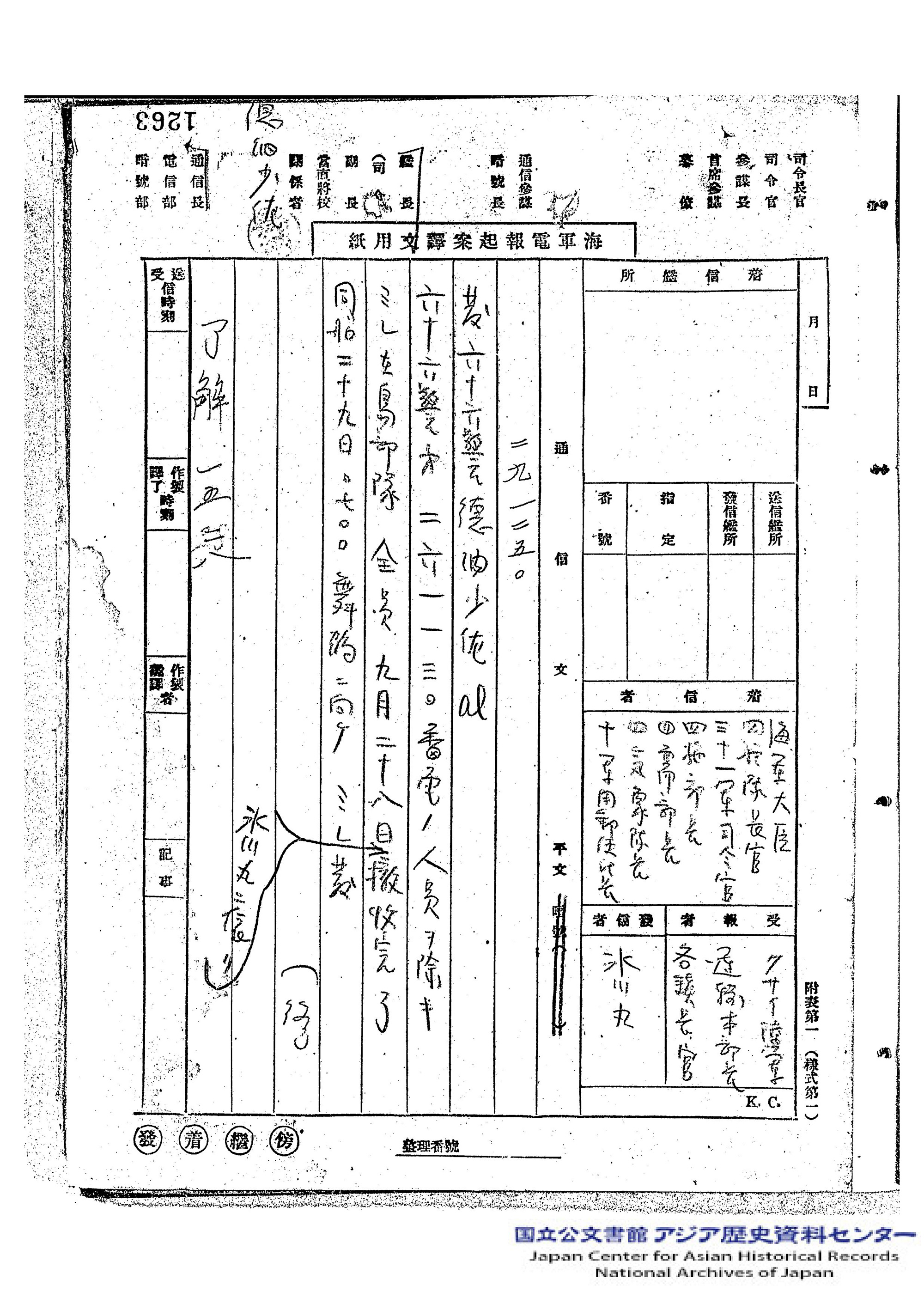

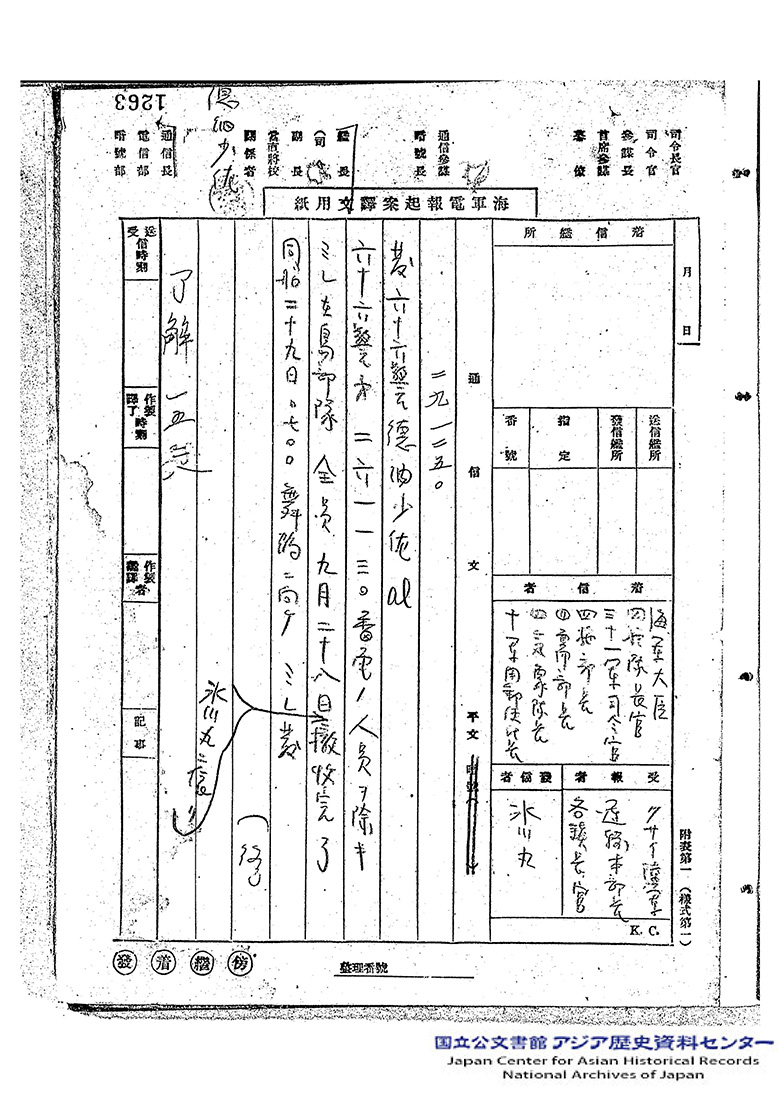

また、ミレ島の防衛を担当していた第66警備隊は、同年9月28日に氷川丸によって撤収が完了しました(【資料9-4】)。ミレ島では、1944年10月時点で陸海軍合わせて約4700名(内、海軍は2045名)が配置されていましたが、終戦時には約2240名(戦死者約900名、戦病死約1000名)に減少していました。ミレ島で餓死寸前の傷病兵約2000名を収容した氷川丸は、1945年10月7日に浦賀港に帰還し、これが浦賀港に到着した最初の復員船となりました。

以上の帰還を含め、南洋群島からの復員は1946年12月までに大部分が完了し、その総数は約10万人に上るとされています。

終戦後の引揚

戦時中の空襲等により船舶や通信施設が不足し、食糧不足も深刻化していたため、終戦直後の南洋群島在住の一般邦人の生活状況は極めて厳しいものでした。1943年2月のマーシャル諸島方面への米軍空襲をはじめ、軍事施設のある主要島に限らず、一般邦人が暮らすほとんどの島が爆撃の対象となり、各島間の連絡に必要な船舶や通信施設は壊滅、孤立状態に陥りました。特にサイパン島とテニアン島では、大規模な空襲や艦砲射撃により多数の死傷者が発生し、米軍上陸後はほとんどの地元住民が戦闘の混乱に巻き込まれ、多くが犠牲となりました。また、各島の孤立により補給路が断たれ、食糧不足が一層深刻化、栄養不足と疾病の拡大により、直接的な戦闘被害以上の犠牲が生じました。

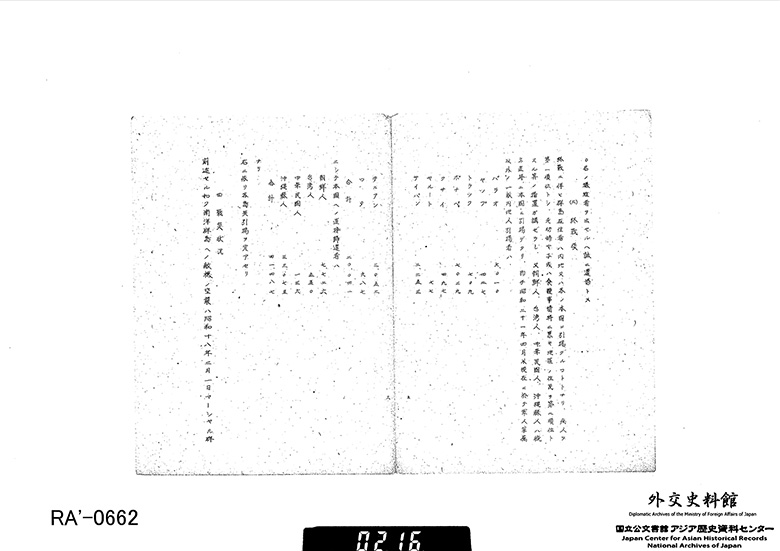

終戦に伴い、南洋群島在住の邦人は「内地」または各本国へ引揚げられることとなりました。引揚にあたっては、まず病人を第一順位とし、次いで老幼婦女子や食糧事情が特に悪い地区の住民を第二順位とする措置が講じられました。引揚は原則「本籍地」への帰還とされ、1945年10月のヤップ島から引揚げが始まり、翌1946年5月のテニアン発まで続きました。当時、米国の施政権下にあった沖縄出身者を除く、「内地」への一般邦人の帰還は約2万人に上りました(【資料9-5】)。

また、引揚者支援のために1944年4月に設立されていた南洋群島共助義会は戦後は各地区に援護会を設立して物資の交付、就職あっせん、育英事業といった援助活動を展開しました。同会は1947年に財団法人共助義会、1956年に財団法人南洋群島協会へと改組され、帰還者支援および旧南洋群島での遺骨収集・慰霊事業にも携わりました。

さらに、日本本土に帰還した邦人のほかに約4万人(朝鮮人、台湾人、中国人に加え沖縄出身者)が直接それぞれの本国や出身地域へ帰還しました。特に沖縄出身者の引揚は約3万3000人に上ります。戦前より多くの沖縄出身者が南洋群島に移住し、製糖業や商業に従事していたのです。沖縄では米軍の施策により、1946年3月から農地の割当が行われますが、土地を持たない引揚者にも一時的に農地が分配されたため、多くの引揚者たちは農業を基盤として生活の再建に努めました。

溝井慧史(アジア歴史資料センター研究員)