インターネット特別展

――インターネット特別展:アジ歴資料にみるペリリュー島の戦い――

令和7年11月

はじめに

1944年7月、日本の支配下にあったマリアナ諸島サイパン島が、アメリカ軍の手によって陥落しました。これによりアメリカ軍は、マリアナ諸島を根拠地として日本本土への爆撃を開始、攻勢を強めてゆきます。その過程でパラオ諸島ペリリュー島も戦火に巻き込まれることとなりました。

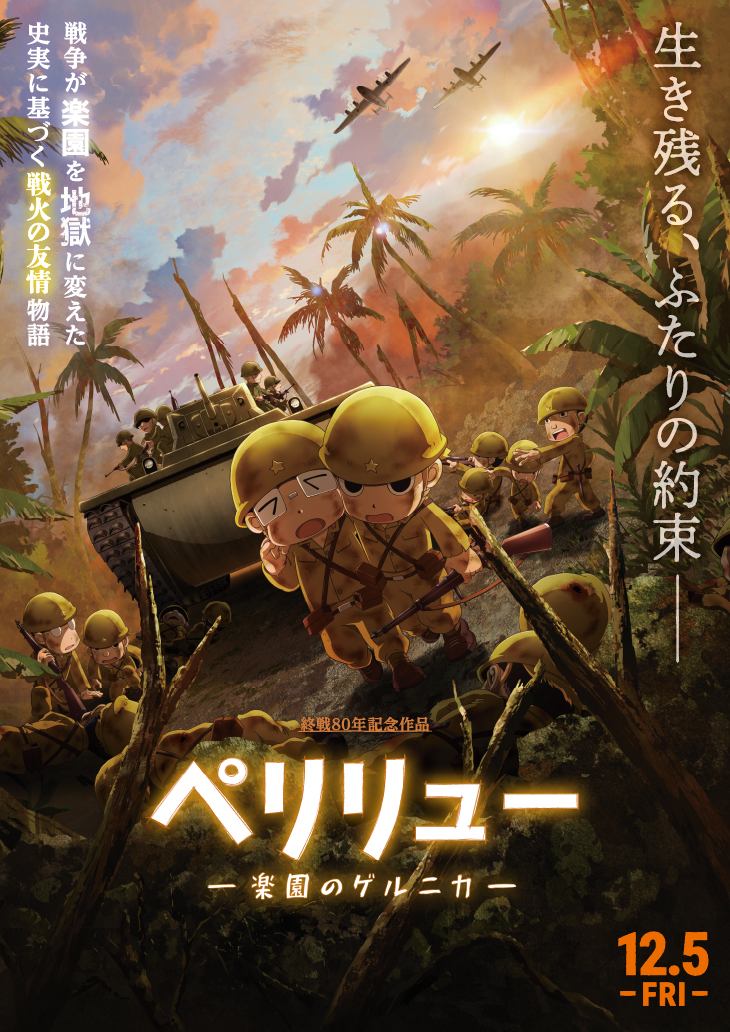

2025年12月5日公開の映画『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』は、このペリリュー島で起こった戦闘をモデルとした作品となっています。

太平洋に浮かぶ小島であるペリリューはいかなるところで、どのように戦場となったのでしょうか。この特別展では、ペリリュー島の戦いに関するさまざまなアジ歴の公開資料をご紹介します。

1.ペリリュー島とはどんな島か?

ペリリュー島についてのアジ歴資料のひとつ、【資料①】「「ペリリュー」島兵要地誌資料図」は、その特徴を詳細に記録しています。

【資料①】「ペリリュー」島兵要地誌資料図 (昭和19年8月8日現在) 1万分の1の尺

(Ref.C23110017600、2~16画像目を結合。一部ズレがあります)

この地図は、パラオ諸島防衛の一端を担当していた、第14師団が使用していたものです。地図の説明には、「隆起珊瑚島」であり、島の周囲にもサンゴ礁が広がっていること、各海岸の特徴、井戸水が塩分を含んでいるため飲用に適さず、補給が必要であることなどが記載されています。実際、アメリカ軍上陸後の日本軍は給水に悩まされることとなりました。

また、南部に飛行場があることがわかります。ペリリュー島は航空機の離発着が可能であったため、アメリカ軍の攻略対象となっていました。

そもそも、ペリリュー島にはなぜ、日本軍が駐屯していたのでしょうか。

ペリリュー島を含む南洋諸島(現ミクロネシア)は、もともとスペインの支配下にありましたが、1899年ドイツに売却され、同国の保護領となっていました。第一次世界大戦がはじまると日本が南洋諸島を占領。1914年12月から軍政が敷かれました。1919年5月のパリ講和会議では、赤道以北の旧ドイツ領を日本の委任統治領とすることが決められ、日本は1922年に南洋庁を設置、これを通じて統治を行うようになりました。そのため、日本軍が駐屯していたのです。

【資料②】はその南洋庁設置10年を記念して編纂された書籍です。

【資料②】「南洋庁施政10年史」

(Ref.A06033513000、2、8、29画像目を加工)

本書では、南洋庁における行政、教育、司法、産業や現地の人々の風俗などについて詳述されています。当時の南洋諸島での生活がどのようなものであったかを知ることができます。

2.アメリカ軍の上陸と戦闘

1944年の夏、戦況が逼迫するなか、ペリリュー島ではアメリカ軍の上陸に対する準備を開始していました。現地住民の避難、陣地の構築、作戦計画の策定などがその主な内容でした。

作戦計画のなかで注目されるのは、玉砕を戒めている点です。【資料③】は、パラオ地区集団司令部が指揮下部隊に宛てた「決勝訓練に関する指示」、つまりは戦闘訓練の方針を示したものです。これはペリリュー地区隊にも示されていました。

【資料③】決勝訓練に関する指示

(Ref.C23110008800、8画像目)

ここで注目されるのは、

我等か玉砕は易く要域確保の責と戦局打開の任は頗〔すこぶ〕る重し 即ち我等の要域を敵手に委することあらんか縦〔たと〕ひ全員玉砕するも必すしも戦局の打開に寄与し得るに非〔あら〕す況〔いわん〕や任務の完遂をや

という文言です。つまり、パラオ諸島の確保と戦局の打開という任務のため、玉砕よりもできるだけ持ちこたえることが求められました。

次に取り上げる【資料④】ではこの持久戦法についての説明がなされています。

【資料④】大東亜戦争 電報綴 第14師団 昭和19年 8月

(C23110012200、10画像目)

資料に「島嶼守備部隊は長期持久に徹し努めて敵に多大なる損害を与ふるを要す」とあるように、できる限り持久を行い、アメリカ軍に多くの損害を与えることが方針とされていました。

ペリリュー島へのアメリカ軍上陸は9月15日から開始されました。戦闘の様子を知るうえでは、ペリリュー島の日本軍部隊から、上級部隊であるパラオ地区集団司令部に宛てた電報を収録したファイル(「パラオ着信電報1/4昭和19.9.7~19.9.20」Ref.C24070957500・「パラオ着信電報2/4 昭和19.9.21~10.6」Ref.C24070966100・「パラオ着信電報3/4 昭和19.10.6~11.24」Ref.C24070973200)が参考になります。このなかからいくつか、戦闘の状況がわかる電報をみてみましょう。

【資料⑤】では、アメリカ軍上陸前の戦況が詳細に記録されています。

【資料⑤】9.15 歩2電第523 14日戦闘要報

(Ref.C24070962500、1~3画像目)

この電報の発信時刻は右下にあるように9月15日午前2時、アメリカ軍のペリリュー島上陸攻撃が6時過ぎから開始されることになるので、上陸の約4時間前のものです。

内容をみてみると、アメリカ軍の偵察が盛んとなっていること、数日にわたる砲爆撃を踏まえ、現地部隊は「一両日の近き」時期に上陸が開始されると考えていたことなどがわかります。

【資料⑥】では、アメリカ軍の第1回上陸に対する日本軍側の戦闘状況が記されています。

【資料⑥】9.15 歩2電第528 撃退報告

(Ref.C24070963000、1~2画像目)

この電報には、ペリリュー島の日本軍部隊がアメリカ軍の上陸を防ぎ、多大な損害を与えたことが書かれています。また、アメリカ軍の再攻撃が干潮によって困難となったことを、「天佑神助」(天や神によって助けられること)と表現しているのがみてとれます。

【資料⑦】は、アメリカ軍上陸後の9月26日のもので、当時の戦況が記録されています。

【資料⑦】19.9.26 歩2電第57 26日18:00までの状況

(Ref.C24070969500、1~3画像目)

右下の発信着信時間、電報の文面などから、戦況の変化が臨場感をもって伝わってくる史料です。「毎夜斬込み肉攻により多数の成果を挙げあり」、とあるように、アメリカ軍に対する特攻が実施されていたこともうかがえます。

3.玉砕

9月15日の上陸以来、日本軍は用意していた洞窟陣地を利用してアメリカ軍の進撃を阻んでいましたが、日本軍自身の損害も拡大し、劣勢に陥ることになります。

11月22日、ペリリュー島の日本軍部隊は通信途絶の可能性を考慮し、「最後の電報」の内容について事前に報告しています。

【資料⑧】大東亜戦争 電報綴 第14師団 昭和19年 11月 (2)

(Ref.C23110012700、3~4画像目)

【資料⑧】では、軍隊の精神的支柱である軍旗の処置、機密書類の処理を行った場合、「サクラ」を連送する旨、報告しています。

この電報の21分後、軍旗の処置、機密書類の処理についての電報が発信されています【資料⑨】。

【資料⑨】大東亜戦争 電報綴 第14師団 昭和19年 11月 (2)

(Ref.C23110012700、5画像目)

この電報の余白には「十一月二十四日一六〇〇「サクラ」電受」とあり、ペリリュー島の日本軍部隊から24日に「サクラ」の電報を受電していたことがうかがえます。

「サクラ」の電報を発することとなる24日、午前10時30分、ペリリュー島の日本軍は【資料⑩】の電報をもって状況を報告しています。

【資料⑩】19.11.24 歩2電第181 戦況急迫報告

(Ref.C24070981300、1~3画像目)

【資料⑩】からは、もはや日本軍側の陣地を確保することは困難であること、残存兵力は約120名であり、うち約70名の重軽傷者を抱え、兵器の残数も少ないことなどがうかがえます。

また、「地区隊は本二十四日以降統一ある戦闘を打切り残る健在者約五〇名を以て遊撃戦闘に移行」すること、つまり組織的な戦闘を終了し、ゲリラ戦に移行することを報告していることがわかります。アメリカ軍との戦闘が始まってから、70日後のことでした。

4.戦後―残留者たちと遺骨収集

1944年11月24日、ペリリュー島の日本軍部隊は組織的な戦闘を終了しましたが、なおも生存した者たちは島内に潜み、アメリカ軍に対してゲリラ戦を展開していました。彼らは通信手段などを持っていなかったため、1945年8月15日の終戦を知ることなく戦いを継続していました。こうした状況に対し、日本とアメリカはペリリュー島残留者の投降を働きかけてゆきます。

【資料⑪】は、1947年4月に吉田茂総理大臣(当時)から、ペリリュー島残留者に宛てられた勧告文です。

【資料⑪】ペリリュー島残留軍人に対する総理の勧告文

(Ref.A14110189100、1~3画像目を編集)

この勧告文では、残留者に対し、戦争がすでに終結し、日本が連合国の管理下に置かれていることを伝え、「堪へ難きを堪へ忍び難きを忍んで」、「日本に帰還せられ度い」と訴えています。

最後まで残留していた34名は、同年4月22日に投降、日本に帰還することになります。

戦後、厚生省援護局を中心に、ペリリュー島における遺骨収集事業が開始されました。【資料⑫】はこの事業の報告書です。

【資料⑫】資料/ペリリュー島等戦没者収集に関する報告書 昭和42年6月

(Ref.B23010274100、22、30画像目を編集)

この報告書は、遺骨収集のスケジュールやその実施内容を中心にまとめられています。画像にあるように、戦没者数、生還者数などの基本データも含まれています。

おわりに

この特別展では、アジ歴資料からペリリュー島の戦いに関連する資料を紹介してきました。これらの資料は、「ペリリュー」や「パラオ」などの関連する地名、「歩兵第二連隊」、「パラオ地区集団」、「ペリリュー地区隊」、「第14師団」などの関連する部隊名から探すことができます。

また、防衛省防衛研究所戦史研究センター所蔵の資料では、防衛省防衛研究所>陸軍一般史料>中部太平洋>西カロリン、の階層に関連資料が多くみられます。

当センターでは、本稿で紹介してきた資料以外にも、ペリリュー島の戦いに関連する資料を多く公開しています。ぜひ興味のある資料を探してみてください。

※本展中、資料を引用する際は、読みやすさを考慮してカタカナを適宜ひらがなに改めました。

柴本一希(アジア歴史資料センター調査員)

関連するアジ歴コンテンツへのリンク

「アッツ島の日本軍玉砕」

「南洋庁」

「パラオ支庁/西部支庁」

「南洋庁支庁」

「第9章 南洋群島」

「第14師団(照)」

参考文献

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書中部太平洋陸軍作戦〈2〉-ペリリュー・アンガウル・硫黄島-』(朝雲新聞社、1968年)

平塚柾緒『写真で見るペリリューの戦い―忘れてはならない日米の戦場―』(山川出版社、2015年)

平塚柾緒『玉砕の島ペリリュー 生還兵34人の証言』(PHP研究所、2018年)

終戦80年記念アニメ映画『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』について

『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』は、2016年から2021年に連載された漫画(作:武田一義)で、ペリリュー島の戦いを参考にしてフィクションとして描かれた作品です。2025年12月5日(金)、漫画を原作にしたアニメ映画が公開予定です。本展は、作品の配給元である東映株式会社の協力を得て実施しています。

劇場公開日 2025年12月5日(金)

公式サイト https://peleliu-movie.jp/