ホーム > インターネット特別展 > 公文書にみる明治日本のアジア関与 > コラムNo.1【 明治の燈台建設と東アジア 】

コラムNo.1 【 明治の燈台建設と東アジア 】

はじめに

海の安全を守る燈台。GPSなど地理情報を正確に得る技術が発達している現在でも、燈台の役割は変わらず重要なものとなっています。

現在皆さんが目にする西洋式の燈台は、そのすべてが明治維新後に設置されました。

本コラムでは明治時代の燈台建設について、その歴史的背景、お雇い外国人の活躍、東アジア諸国との関係といった視点から紹介します。

1.「開国」と燈台

上述の通り、西洋式の燈台は明治維新後、次々に建設されていきますが、日本では西洋式の近代型燈台が導入される以前、灯籠に油を入れて火を灯した燈明台という旧式の燈台が設置されていました。

燈明台設置の最大の目的は、船舶航行の安全を期することでしたが、油による灯火では近距離しか照らすことができず、航海中の事故が多発していたと言われています。

燈明台には、船舶にとって危険な地域を知らせる役割だけでなく、事故回避の祈願や、事故で亡くなった人々への慰霊という役割もあったと考えられています。[参考文献:谷川2016]

遠距離まで光を届かせることができる、レンズを使用した西洋式の近代型燈台が日本に建設される端緒は、江戸時代末期にありました。

1866年6月25日(慶応2年5月13日)にイギリス・フランス・アメリカ・オランダとの間で徳川幕府が締結した「改税約書」の第11条には、船舶の安全な航行のため、日本側により航路標識※を設置することが明記されていました。

※航路標識とは、燈台・燈船・燈標・浮標など船舶の航行において目印となるものの総称です。本稿では主に燈台について紹介します。

そして、駐日イギリス公使パークスを中心に各国が協議した結果、1866年(慶応2年11月)に、剣崎・観音崎・野島崎・神子元島・樫野崎・潮岬・佐多岬・伊王島・本牧・函館の10ヵ所につき、徳川幕府に対し燈台設置(本牧・函館は燈船)の要求が提出されました。

1867年11月9日(慶応3年10月14日)には、横須賀製鉄所首長のフランス人技師フランソワ・レオンス・ヴェルニーらが江戸湾近辺の燈台設置場所の調査に当たり、城ヶ島・品川第二砲台の2ヵ所も追加され、徳川幕府よりヴェルニーに対し、観音崎・野島崎・城ヶ島・品川第二砲台の4ヵ所の燈台設置が依頼されました。

その後、徳川幕府に代わり明治政府が成立しましたが、上記4燈台の建設は引き続きヴェルニーが担うこととなり、設計は横須賀製鉄所建設課長ルイ・フェリックス・フロランらが担当したと言われています。

こうして初期の燈台はフランス人技師団により設置されました。[画像1]

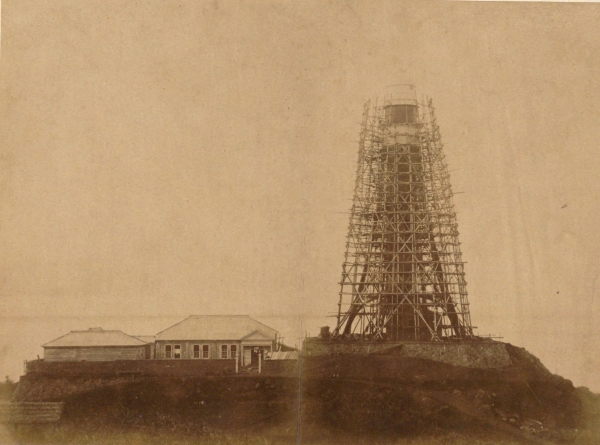

その後、燈台の建設はイギリス政府により派遣されたスコットランド人技師リチャード・ヘンリー・ブラントンが中心となって担うこととなりました。

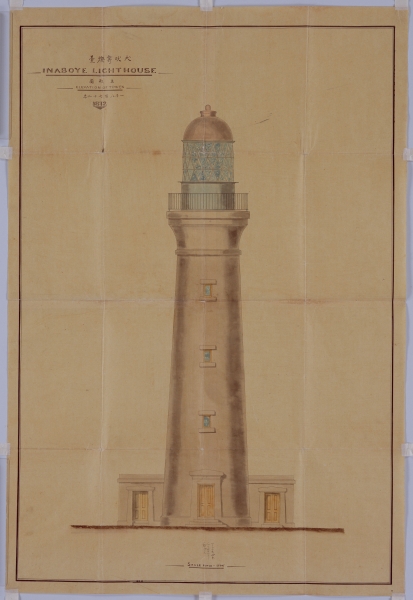

ブラントンは、樫野崎燈台(紀伊大島東端)・神子元島燈台(下田沖)・江崎燈台(淡路島北端)・伊王島燈台(長崎港口)・佐多岬燈台(鹿児島大隅半島南端)・六連島燈台(下関海峡西口)・犬吠崎燈台(房総半島東端)など30個所の燈台を建設し[画像2~4]、また燈台建設の人員養成にも尽力しました。

ブラントンの手記には、サンライズ号やテーボール号といった燈台補給船による測量の様子や、明治政府との折衝の状況などが詳細に記されています。

2.燈台業務を担当した部局の変遷

上述の通り、徳川幕府は列強との間で調印された「改税約書」第11条に基づき、船舶安全のための航路標識を設置することが義務付けられました。

そして、幕末期の燈台業務は老中・松平周防守が統轄し、外国奉行および神奈川奉行が事務を管掌することとされました。

明治維新後は、燈台業務は外国事務官(のち外国官)の所管とされましたが、実際の事務は明治政府により接収された旧神奈川奉行所を改組した横浜裁判所(のち神奈川府裁判所・神奈川県裁判所と改称)が担当していました。

1868年(明治元年9月)、神奈川県裁判所内に燈明台掛が置かれ、燈台設置必要個所の選定と建設事務が開始されましたが、その後、燈台業務を管掌する主体はめまぐるしく変更されました。

1869年2月26日(明治2年1月16日)には、燈明台掛の所管が会計官に移され、1869年5月17日(明治2年4月6日)には再度外国官に移管され、名称も燈明台役所と改められました。

しかし、燈明台役所は依然として横浜元弁天に事務所が置かれ、この場所はこれ以降も日本における燈台設置業務の中心として位置づけられます。

1869年8月15日(明治2年7月8日)の外務省設置後ほどなくして、1869年10月22日(明治2年9月18日)に燈明台役所は大蔵省へ移管され、名称も燈明台局と改められます。

大蔵省の燈明台局は、さらに1870年8月9日(明治3年7月13日)に民部省に移管され、1870年12月12日(明治3年閏10月20日)には新設された工部省に移管となります。

工部省移管後、1871年6月27日(明治4年5月10日)に燈明台局は燈明台掛に改編され、工部権少丞・佐野常民が燈台頭として燈明台掛を統轄することとなりました。

この時から燈台関連業務は神奈川県の管掌を離れ、完全に工部省が管掌することとなりました。

1871年9月28日(明治4年8月14日)には燈明台掛から燈台寮へと改編され、1877年(明治10年)1月11日には燈台局となります。

この時期は、1876年3月にお雇い外国人のブラントンが解雇され、日本人技術者が中心となって燈台業務を担っていく過渡的な時期とも言えます。

工部省の時代には、藤倉見達、石橋絢彦らが燈台技師として養成され、藤倉は1885年5月25日に工部省燈台局長に就任しました。

1885年12月22日の工部省廃止により、燈台業務は新設の逓信省に移管されます。

藤倉は工部省廃止に伴い、一時的に待命となりますが、1886年3月3日に逓信省燈台局長に就任しました。

藤倉はそのキャリアにおいて、頻繁に燈台補給船・明治丸※に乗り組み、日本各地の燈台を視察していたことが藤倉の功績を顕彰する文書に記録されています。[参考文献:元逓信省灯台局長勲六等藤倉見達勲位進級ノ件]

※明治丸は1874年9月にスコットランド・グラスゴーのアールネピア・アンド・ソン造船所において進水し、同年11月に竣工、1875年2月に横浜に到着しました。現在、東京海洋大学(旧東京商船大学)にて復元・展示されています。

逓信省燈台局は1891年8月16日に同省の管船局に統合され、別に逓信省内に航路標識管理所が新設されました。

航路標識管理所は、航路標識の工事およびその保守に関する事務を管掌することとなりました。

逓信省には、そのほかにも海路諸標位置調査委員会や電信燈台用品製造所が設置され、逓信省の管轄下で燈台の設置・建設・管理等が体系的に実施される体制が整ったと言えるでしょう。

3.日本の植民地経営と燈台

日本による燈台建設の新たな局面は、日清戦争後に展開されました。

日本は日清戦争後に台湾を、日露戦争後に関東州・樺太・朝鮮を植民地として経営していくこととなります。

それらの植民地においても、燈台の建設は進められました。そうした植民地における初期の燈台建設を主に担ったのは、前出の石橋絢彦でした。

日清戦争終結後、それまで日本と清国との間で朝鮮を巡る激しい海運競争が繰り広げられていた状況が変わり、朝鮮半島沿岸への日本船舶航行が増加する中、1895年6月に逓信省航路標識管理所技師であった石橋絢彦が調査のため派遣されることとなり、燈台補給船・明治丸に搭乗して朝鮮に向かいました。

その背景には、日清戦争後、朝鮮に対する日本の影響力が強まったことがあったと思われます。

日本は1875年9月の江華島事件後に朝鮮との間で締結した「日朝修好条規」の第七款において、日本が朝鮮沿岸において自由に測量できることを朝鮮に認めさせていましたが、日清戦争後に清国の影響力が排除された後、それを実行に移したと考えられています。

石橋は1895年の7月から8月にかけて朝鮮半島沿岸を網羅的に調査し、燈台建設位置の測量を行いました。

また、日清講和条約により台湾総督府が設置され、台湾における植民地経営が開始されると、日本本国との間の船舶航行のため、鹿児島から南西諸島を経て、台湾に至る航路確立と燈台建設を目的として、1895年6月24日、陸軍省内に臨時台湾燈標建設部が設置されました。

この時は逓信省ではなく、陸軍省が燈台建設を担うこととなりましたが、実際には石橋絢彦ら逓信省の技術者が大本営嘱託の立場で燈台建設に従事することとなりました。

石橋は1895年7月10日に航路標識管理所技師兼臨時台湾燈標建設部技師に任じられています。

なお、この時は同じく陸軍省内に臨時台湾電信建設部も設置され、海底電線による通信網確立も併せて行われましたが、こちらも逓信省の技術者が中心となって実施されました。[参考文献:陸軍省1898年]

臨時台湾燈標建設部は1896年11月から1897年4月にかけて、鹿児島県の下甑島南端の釣掛埼燈台から、屋久島・奄美大島(曽津高崎燈台)・沖縄(伊江島燈台/先原崎燈台/津堅島燈台)を経て台湾北岸の鼻頭角燈台・富基角燈台まで、次々に燈台を点灯させていきました。[画像6~9]

また、それと並行して1896年3月30日に台湾総督府燈台所が設置され、清国が建設した漁翁島燈台・鵞鑾鼻燈台を接収して、管理・運営することとなりました。

1900年代となり、日本とロシアとの対立が激化してくると、韓国における燈台の建設が急がれる状況となりました。

日本政府は韓国政府の招聘に応じるためとして、1901年11月27日に逓信技師となっていた石橋絢彦を再度派遣し、燈台建設に従事させます。

石橋は1903年6月に仁川港の小月尾島燈台・八尾島燈台を点灯させました。

日露戦争開戦後の1904年4月には、仁川港口東水道に位置する鳧島燈台を点灯させるとともに、1904年5月4日には韓国駐在のイギリス人総税務司ブラウンと面会し、対ロシア戦争遂行のため、朝鮮半島沿岸におけるさらなる燈台建設計画を伝達しました。

そして、日露戦争終結までに大和島燈台(平安北道宜川湾沖・1904年6月7日点灯)、巨文島燈台(全羅南道ハミルトン港別嶼・1905年4月12日点灯)、七発島燈台(全羅南道羅州群島、1905年7月12日仮点灯)を建設しました。

日露戦争後、第二次日韓協約に基づき統監府が設置されると、韓国における燈台建設は総税務司兼韓国財政顧問・目賀田種太郎が主導することとなり、次々に燈台が建設されていきます。

韓国併合後には、1910年10月1日の朝鮮総督府設置と同時に、同府内に航路標識管理所が置かれ、朝鮮半島における燈台建設を進めました。

台湾・朝鮮以外では、日露戦争の際、ロシアが建設していた南三山燈台(大連港南三山島・1903年建設)、清国が建設し日清戦争後はロシアが管理していた老鉄山燈台(旅順港・1893年建設)と老虎尾燈台(旅順港口西側・1888年建設)、およびロシアがサハリン島南端に建設した近藤岬燈台(のち西能登呂岬燈台と改称)を日本海軍が占領・接収しました。[画像10]

これらの関東州・樺太の燈台は、のちに逓信省に移管され、管理・運営されました。

以上のように、東アジアにおける燈台の建設や管理・運営は、日本の戦争遂行とその結果としての勢力圏拡大と密接に関連していました。

そして、東アジアの植民地における日本の燈台建設・管理は太平洋戦争終結まで続きました。

おわりに

明治維新以降、燈台は日本と諸外国との交流を支える存在として、日本近海を照らしてきました。

その後、日本が東アジアにおいて勢力圏を拡大していく過程で、戦争遂行や植民地経営のためのインフラとして利用されることもありました。

しかし、谷川竜一氏がその著書の中で指摘しているように、燈台はある一国が自国の船舶航行のためだけに建設しても、それだけではあまり意味のない存在であり、近接する諸国がそれぞれ燈台を建設し、それが繋がることで海上に道ができて、交流が育まれるものと考えることもできます。

明治時代から現在まで、変わらずに海を照らし続ける燈台という存在から、日本とアジアの関係を見つめ直してみることもできるでしょう。

<大野 太幹(研究員)>

(本記事は、執筆者個人の見解に基づくものであり、当センターの公式見解とは関係ありません)

【 参考文献・資料 】

- 海上保安庁燈台部編『日本燈台史 100年の歩み』社団法人燈光会(1969年)

- 航路標識管理所編『航路標識管理所第三年報』航路標識管理所(1911年)

- 小風秀雅「第5章 朝鮮の植民地化と交通網の形成」(『帝国主義下の日本海運 国際競争と対外自立』山川出版社(1995年)

- 谷川竜一『灯台から考える海の近代(情報とフィールド科学2)』京都大学学術出版会(2016年)

- 燈台局編『日本燈台表 大正15年5月改正』燈台局(1926年)

- 野口毅撮影・藤岡洋保解説『ライトハウス すくっと明治の灯台64基 1870-1912』バナナブックス(2015年)

- 明治丸史編集部会編『明治丸史』東京商船大学、1982年

- 「元逓信省灯台局長勲六等藤倉見達勲位進級ノ件」(国立公文書館デジタルアーカイブ:任A00255100)

- 陸軍省編『臨時台湾電信灯標建設部報告』陸軍省(1898年)

- リチャード・H・ブラントン(徳力真太郎訳)『お雇い外人の見た近代日本』講談社学術文庫(1986年)