アジ歴ニューズレター

アジ歴ニューズレター 第43号

2024年3月27日

今日の資料

1936年冬季オリンピック大会とスケート選手たち

日本で人気のウィンタースポーツと言えばフィギュアスケート。2023年度も昨年10月からのグランプリシリーズや本年3月の世界選手権において、日本の選手たちが世界の檜舞台で活躍しましたね。

さて、2024年は、1924年に第1回のオリンピック冬季競技大会(以下、冬季オリンピック大会)が開催されて100年にあたります。フィギュアを含む日本のスケート競技は、1929年に大日本スケート競技連盟(現日本スケート連盟)が成立するのと前後して本格化し、オリンピックには1932年の第3回大会から出場しました。

そして、戦前最後の冬季オリンピック大会となった1936年の第4回大会は、フィギュアスケートの稲田悦子(いなだえつこ)の健闘、スピードスケート500mで石原省三(いしはらしょうぞう)が日本新で初の入賞、アイスホッケー(当時は大日本スケート競技連盟が統括)の初出場など、日本スケート史上大きな一歩となりました。そこで本稿では、第4回大会の様子とスケート選手たちの活躍について、アジ歴資料を使って振り返ってみたいと思います。

アジ歴では、スタンフォード大学フーヴァー研究所(以下、フーヴァー研究所)が提供するアメリカ・アジアで発行された邦字新聞を公開しており、オリンピックについて知ることができます。まずは、邦字新聞を使って第4回大会の様子と結果を見ていきましょう。

第4回大会は、1936年2月6日から2月16日まで、ナチス政権下のドイツのガルミッシュ・パルテンキルヘンで開催されました。日本は、役員14人と選手34人を派遣し、スキー(ジャンプ、クロスカントリー、ノルディックコンバインド)、スケート(フィギュア、スピード)、アイスホッケーの3競技に出場しました。

当時、フィギュアスケートとスピードスケートはノルウェーなど北欧諸国が、アイスホッケーはカナダが圧倒的な強さを誇り、日本のメダル獲得は厳しいことが予想されました。また、各地にいるスケート選手たちが合流する奉天(現在の瀋陽)からベルリンまでの道のりは、南満洲鉄道やシベリア鉄道などを乗り継いで10日の長旅だったため、コンディションの面でも不利でした。そのような状況にもかかわらず、スケート選手たちが果敢に挑む姿が邦字新聞から読み取れます。

まず、フィギュアスケートの稲田悦子の健闘です。現在では女子フィギュアスケートの草分け的存在として知られる稲田は、大阪出身の小学生で、全選手で最年少の12歳でした。日本では「豆選手・悦ちゃん」の愛称で人気を博し、アメリカの邦字新聞でも中心的に報道されました。

オリンピック直前の1月末、稲田はベルリンで開催されたヨーロッパ選手権に出場するや9位入賞を果たしました。サンフランシスコで発行された『新世界朝日新聞』には、「航空相のゲーリング夫人の如きは感嘆のあまり競技終了後リンクにとび出して悦子嬢と固い握手した」(Ref. J21022089000)とあり、現地でも話題になったようです。またオリンピック開会式では、

「稲田悦子さんに夢の国のやうな讃辞が送られて、それこそ、シヤーレー・テンプル以上の人気が全欧を圧してゐる。稲田嬢は真紅のドレスで伯林(編集部注:ベルリン)に乗込んだ…神秘の日本の赤いお人形さん…大した人気だ」(Ref. J21022091100)

とあり、当時アメリカの有名子役だったシャーリー・テンプルと比較しながら、その人気ぶりが報道されています。試合はノルウェーのソニア・ヘニーがオリンピック3連覇を果たしましたが、稲田もまた26人中10位という成績を収めました。大会参加者たちは、「近き将来にヘニー嬢に勝る妙技を示すに至るだらうと称讃した」(Ref. J21022093000)とその健闘を称えました。

次に、スピードスケート500mの石原省三の入賞です。この種目でもノルウェーの選手がワンツーフィニッシュを決めましたが、早稲田大学の石原が日本新記録の44秒1をマークし、3着のアメリカとわずか0.1秒差で4着になりました(【画像2】)。これは、日本の冬季オリンピック大会初の入賞という快挙でした。

そもそも石原はすでに世界ランク10位の選手でした。この強さはどうやって身に付けたのでしょうか。石原が元々は満洲の安東(現在の遼寧省丹東)の出身だったことは注目に値します。

日本のスケート競技の歴史は、満洲の存在を抜きに語ることはできません。大連で発行された『満洲日日新聞』(アジ歴未公開)には、スケート選手たちに関する特集記事が掲載されており、そのプロフィールを見ると、フィギュアスケート以外では満洲の出身者が多いことに気づかされます(【画像3】)。

実際に、スケート競技における満洲の強さは内地を圧倒していました。満洲は「スケート王国の満洲」と呼ばれるほどスケートが盛んな土地柄であると共に、南満洲鉄道株式会社(以下、満鉄)のバックアップを受けながら、西洋の技術をいち早く取り入れたためです。

とくにスピードスケートでは、満鉄の仲介でハルピン在住のロシア人選手ルシチャイをコーチに招いて技術を学び、1931年には満鉄の岡部平太監督のもと石原を含む3名の選手がヘルシンキの世界選手権大会に出場するなど、国際試合の経験も積み重ねてきました。石原の強さの源には、こうした「スケート王国の満洲」の存在があったのです。

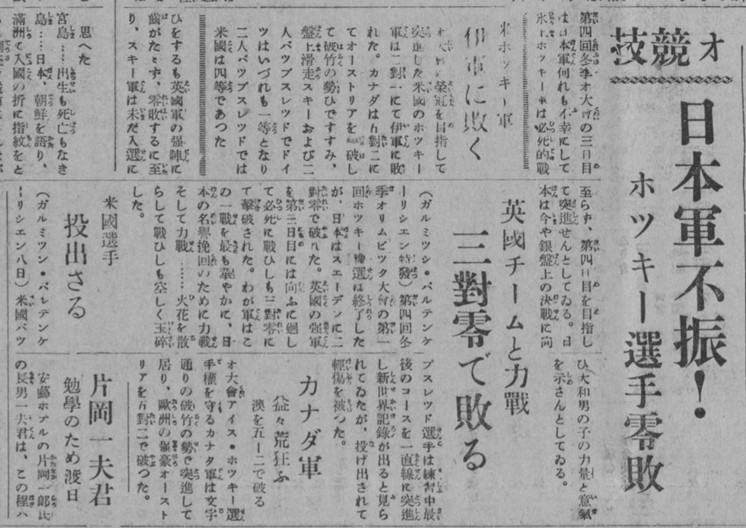

最後に、本大会がオリンピック初出場となったアイスホッケーです。日本はスウェーデン及びイギリスと対戦しましたが、いずれも敗北し、決勝進出はなりませんでした(【画像4】)。優勝は、常勝国カナダを破りイギリスが手にしました。

日本のアイスホッケーもまた満洲がリードしており、日本代表チーム13人中5人が満洲医科大学(以下、満洲医大)の出身で、主将も満洲医大の庄司敏彦(しょうじとしひこ)が務めました。満洲医大は、1929年にスピードスケートに先駆けてヨーロッパ遠征を決行し、1931年には全日本選手権で優勝した最強チームでしたが、その満洲医大を擁する日本代表チームをもってしても世界の壁は厚かったようです。

ただし、アイスホッケー日本代表チームについて興味深い事実があります。オリンピック前に、ヨーロッパ各国からの招待試合を受けるために転戦を繰り返していたのです。そのときの記録が、外務省外交史料館所蔵のスポーツ関係の資料群の中に残されていました。

この文書によると、ルーマニアのテレフォンクラブ(Telefon Club Roman)が各国の取りまとめ役となって在ルーマニア日本公使館に招待試合を申し込んできており(【画像5】)、外務省本省から大日本スケート競技連盟へと伝えられ、日程調整が行われました。

その結果、日本代表チームはシベリア鉄道でポーランド到着後の1月11日と12日に同国クリニツァのホッケー協会のチーム(Krynickie Towarzystwo Hokejowe, Krynica Zdrój, Polska)と試合を行った後、15日にベルリンに到着、16日と17日にプラハ(現チェコ)、19日にブダペスト(ハンガリー)、21日にブカレスト(ルーマニア)、23日と24日にウィーン(オーストリア)で試合を行い、26日にガルミッシュ・パルテンキルヘン入りする日程を組みました。

つまり、クリニツァ、プラハ、ブダペスト、ブカレスト、ウィーンの5都市で計8回も試合を行うことになったのです。オリンピック開会式が2月6日なので、かなりハードな日程になってしまいました。実際に主将の庄司も、「本番のガルミッシュ入の頃は全員くたくたと云う状態」(庄司敏彦「私とアイスホッケー」『日本スケート史』より)と後年回想しています。

ただし、招待試合の後には嬉しい報せもありました。あるルーマニア人から外務省に手紙が届き、日本代表チームの技術が高いレベルにあり、その熱心な姿勢にも感心したので、サインを貰うため選手たちの住所を教えてほしいというファンレターでした(【画像6】)。ルーマニアのテレフォンクラブとの試合を観戦した人物でしょうか。オリンピックでは予選敗退となりましたが、日本代表チームの奮闘が現地の人びとを感動させたのです。

以上、第4回冬季オリンピック大会とスケート選手たちの活躍について見てきました。2026年には第25回冬季オリンピック大会がイタリアのミラノ及びコルティナダンペッツオで開催されます。スケート競技を観戦する際には、スケート黎明期にあって世界に果敢に挑んだ若き選手たちのことや、今日のスケート競技につながる基礎を築いた「スケート王国の満洲」の存在に、少しばかり思いを馳せるのもいいかもしれません。

【参考文献】

堀忠雄(他編)『日本スケート史』(日本スケート史刊行会、1975年)

日本スケート連盟(編)『日本のスケート発達史―スピード・フィギュア・アイスホッケー―』(ベースボール・マガジン社、1981年)

日本オリンピック委員会(編)『近代オリンピック100年の歩み』(ベースボール・マガジン社、1994年)

高嶋航「満洲スポーツ史話 (I)」(『京都大學文學部研究紀要』60、2021年)

高嶋航「満洲スポーツ史話 (II)」(『京都大學文學部研究紀要』61、2022年)

公益財団法人日本オリンピック委員会(https://www.joc.or.jp/column/olympic/winterhistory/0101.html)(2024年3月25日閲覧)

<アジア歴史資料センター研究員 松浦晶子>